1/24 AOSHIMA NISSAN LEOPARD F31 〜あぶない刑事 港302号〜 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、2台同時制作のご依頼ということで──

アオシマ製・日産レパードF31型、港302号と港303号を同時に仕上げていきます。

どちらもドアの**“パカパ化”加工ありの特別仕様。

せっかくの前期型(303号)と後期型(302号)**の共演ということで、それぞれの違いや魅力もじっくり比較しながら楽しんでいけたらと思います。

このパート1では、ドアのパカパ化の加工から下地塗装の工程までを収録しましたのでぜひ最後までお付き合いください。

それでは制作スタートです!

LEOPARD F31 港302号とは?

この302号、あの伝説の刑事ドラマ『あぶない刑事』で、1988年のもっとあぶない刑事から登場した劇用車です。

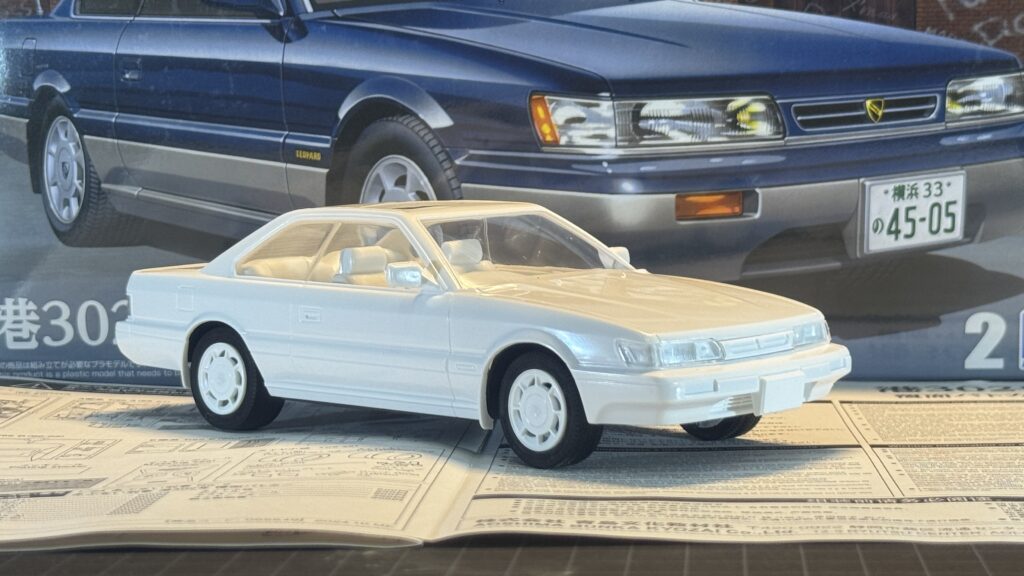

劇中前半を走っていたゴールドの前期型=港303号に対し、後半から登場したのがこのダークブルーツートンの後期型=港302号。

一見すると、前期・後期でボディ形状やライトの印象に大きな差はありませんが、よく見るとバンパーやグリルの形状やテール周りに違いが見えます。

前期はイケイケ顔で後期は優しい顔の印象を受けました。

ダークブルーのカラーも相まって劇中では“都会の大人の足”として、より落ち着いた存在感を放っていたのが302号。

ゴールドツートンの港303号とは打って変わって、派手さは抑えめながら、その分“静かにキメる”雰囲気が自身のツボポイントでもあります。

実はこの302号のキット、アオシマからは303号よりも先に発売されたモデルで、劇用車としてのディテール再現は控えめ。

ヘッドライトのメッキ化などは未対応ですが、逆に言えばカスタム・追加工作の余地が多く、模型としての楽しみが詰まった一台です。

今回はこのキットをベースに、あぶない刑事・港302号として再現。

ドラマの世界観を思い出しながら、あの頃の空気感と共に仕上げていきます。

それでは仮組みからスタートです。

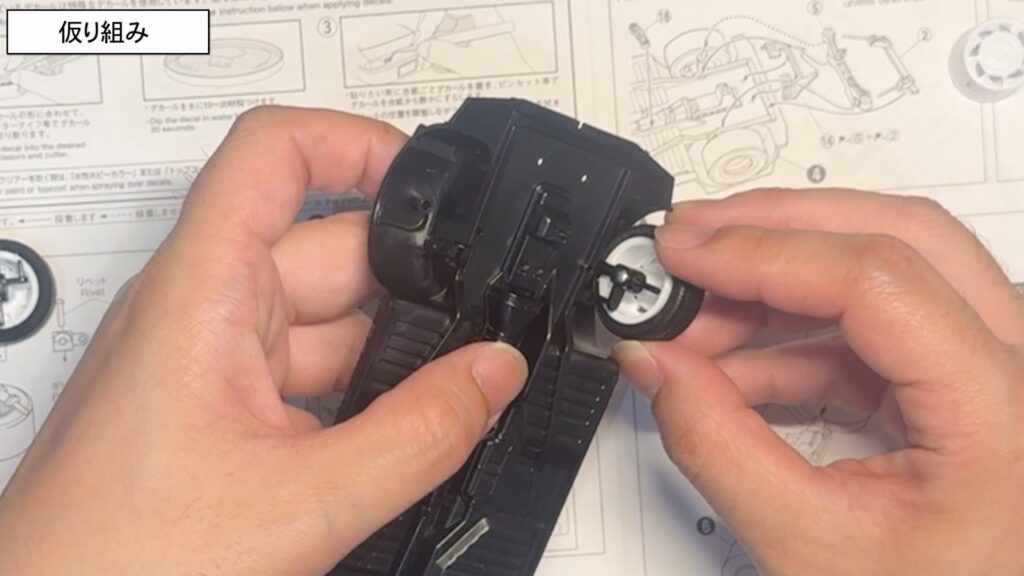

仮り組み

まずは足回りから。パーツの合いは良好で、サスペンションやロアアームも問題なく接続でき、車高はローダウンとノーマルの選択式でありがたい設計。

今回は全体を一度仮組みする流れなので、セメダインのハイグレード模型用接着剤を使って、後からすぐバラせるように工夫しています。

この接着剤、乾燥前の粘度が絶妙で“仮止め”にもピッタリなんです。

乾燥後もプラを溶かすことなく接着剤を剥がすこともできる優れもの。

続いて内装。バスタブ形状にシートやセンターコンソールを仮組みしていきます。

パーツ精度はさすがアオシマ。インターバルがしっかり取られているので左右のドア開閉加工(パカパ化)との相性も良く、無理なく収まるのが嬉しいポイント。

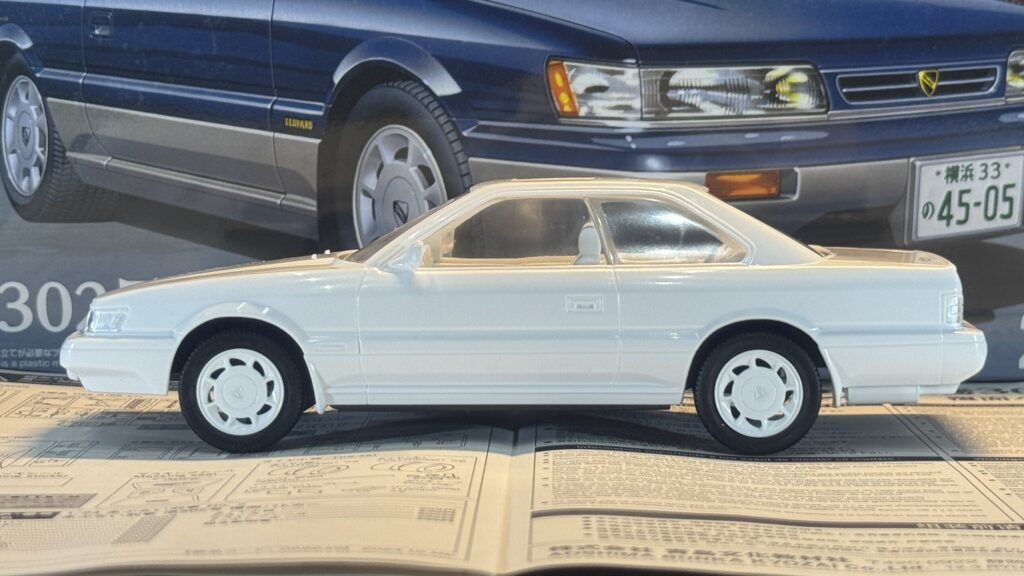

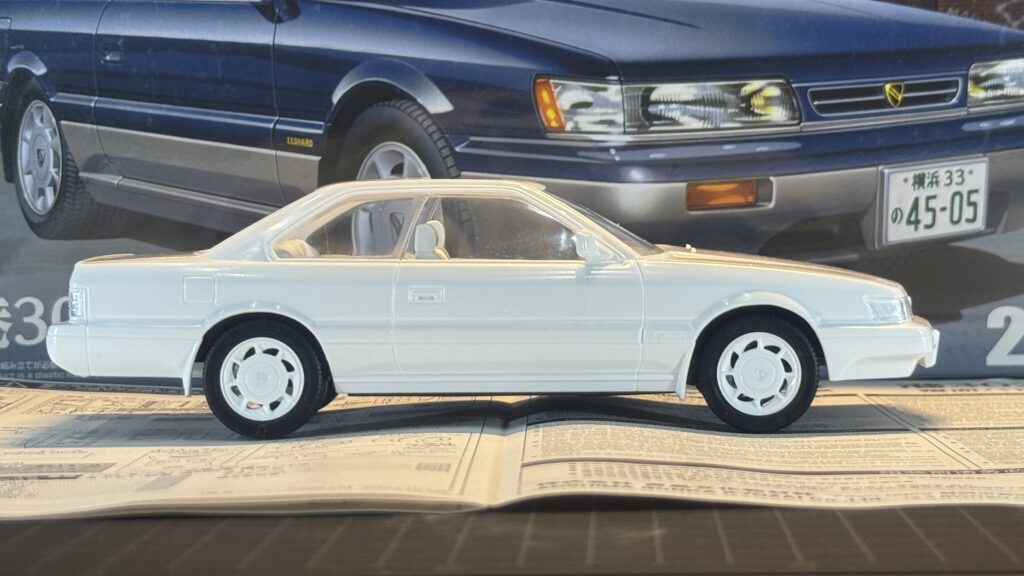

そして外装へ。ここでは303号との仕様違いにも注目です。

302号はライトインナーが通常のホワイトパーツなのに対し、303号ではメッキ化されており、ディテールが一段と引き立っています。

また、303号のパッケージには映画公開当時の限定シールや、カラーコーンのミニチュアプラパーツまで付属。

対して302号には、そういった“おまけ”はありませんが──

その分、素材感やカスタム余地が豊富で、模型としては純粋に手を入れる楽しみが残されています。

いわば、“素体としての完成度”が高いキット。一手間加える喜びを味わいたい方には、むしろ302号が刺さるかもしれません。

というわけで、外装までひととおり仮組みが完了。

これで全体のバランスも確認できましたので、ここから本格的な加工・塗装に進んでいきます。

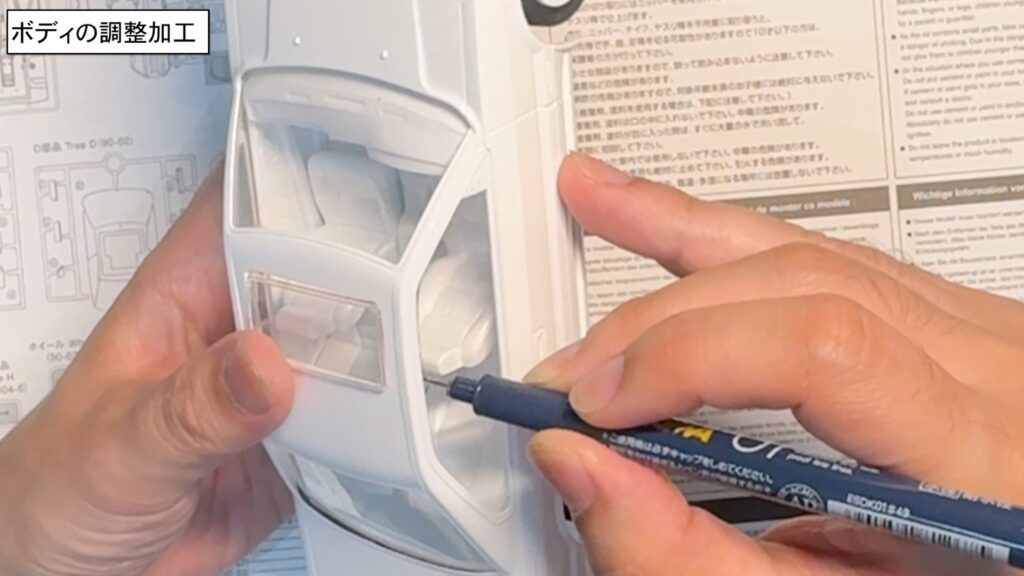

ボディの調整加工

それでは、ボディ側の調整と加工から進めていきます。

仮組みの段階で取り付けておいたウインドウパーツは、そのまま外さずに表面から油性ペンで輪郭をなぞっておきます。

このラインは、パカパ化する際のドアカットのガイドとして、また、後からウインドウパーツを復元する時の位置決めガイドにもなる重要なマーキングです。

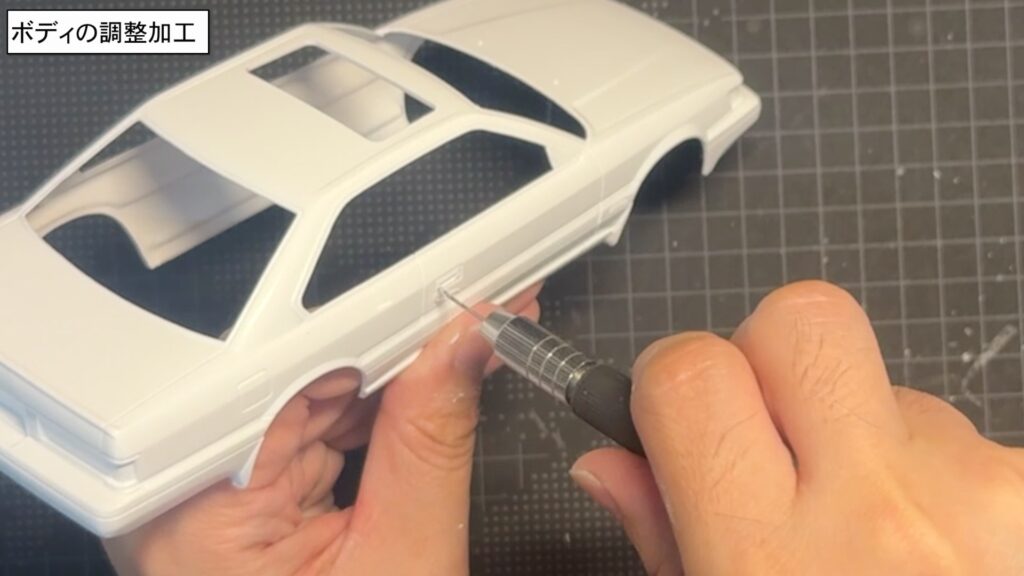

続いて、両ドアにモールドされているキーボックス。

ここはディテールアップのため、3Dパーツに置き換える予定なので、0.8mmのピンバイスで穴を開けて準備しておきました。

このあたりのひと手間が、仕上がりのリアルさに大きく効いてくるポイントです。

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

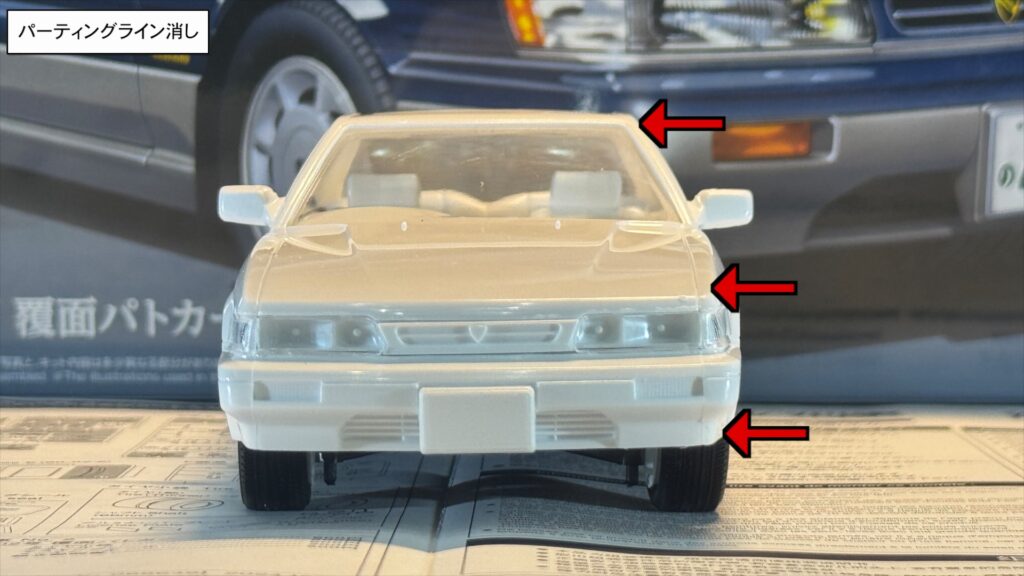

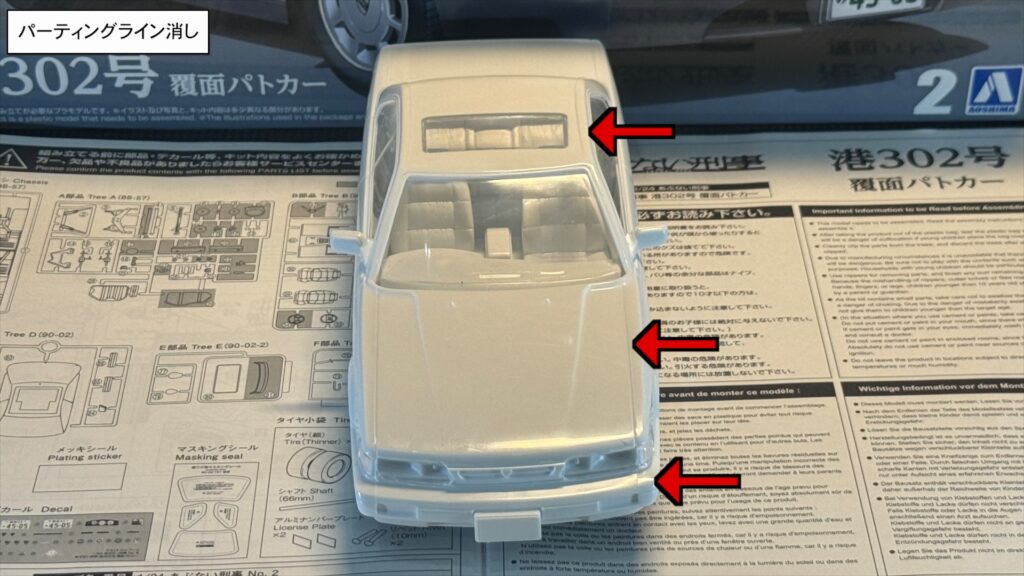

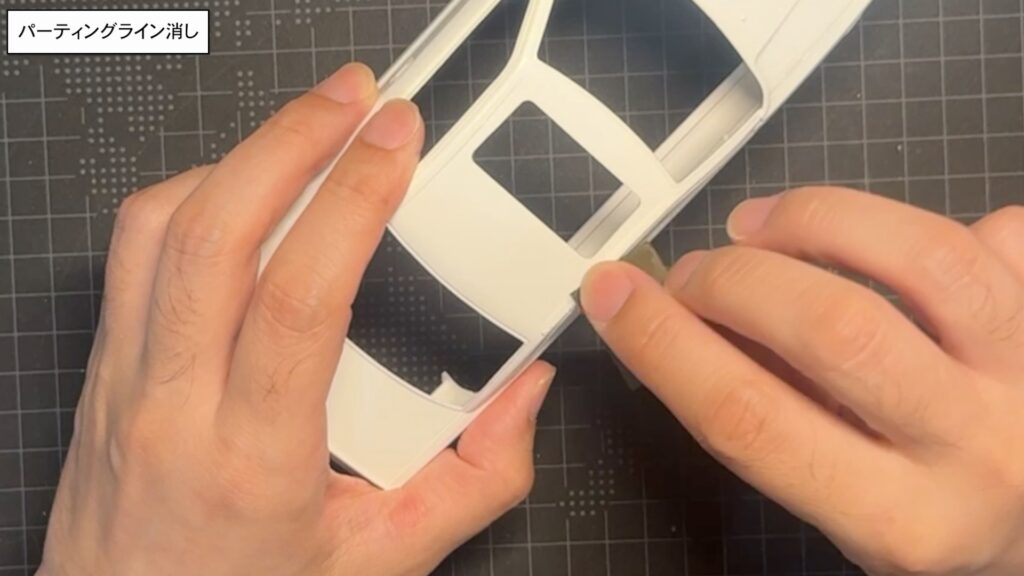

パーティングライン消し

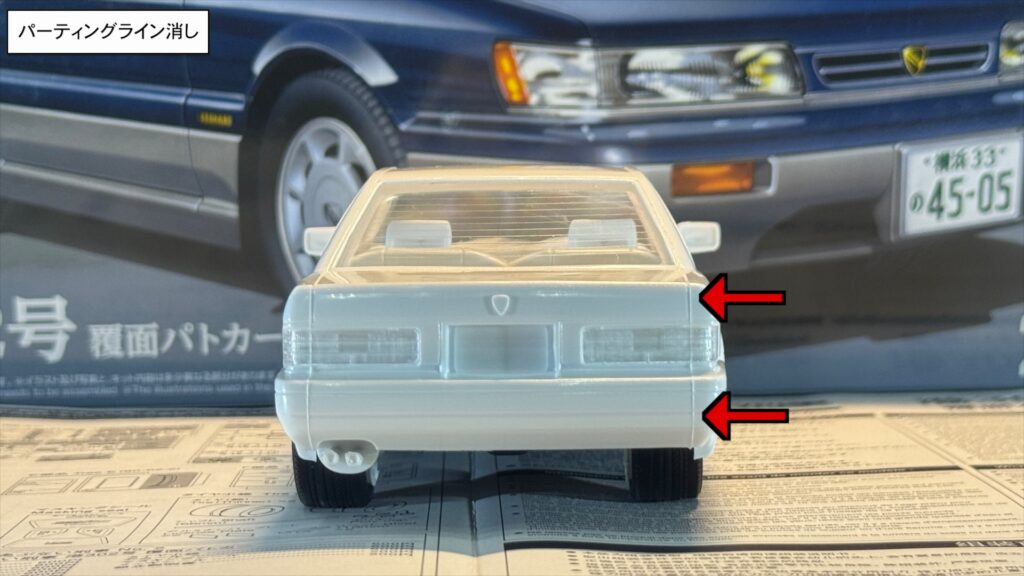

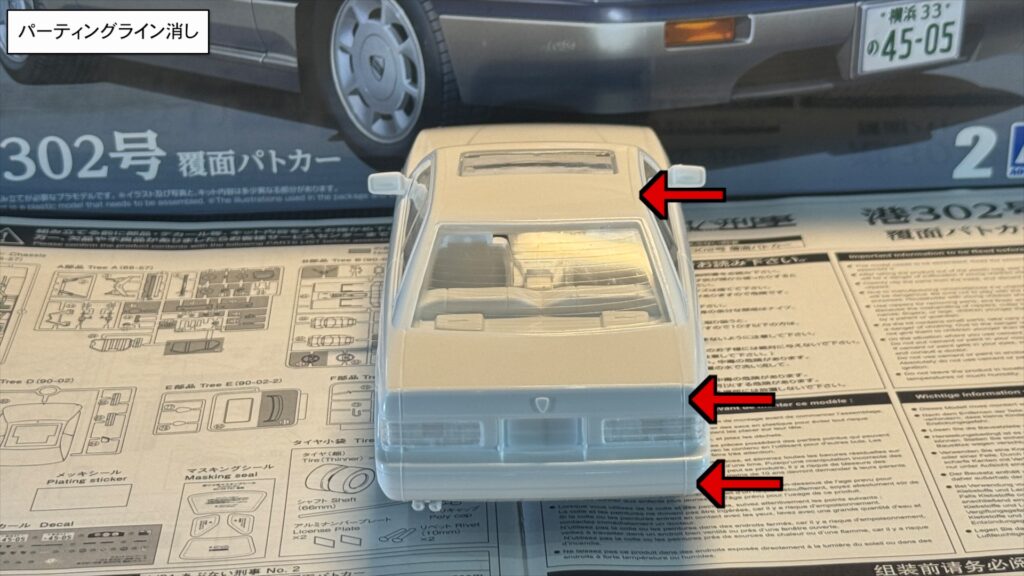

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

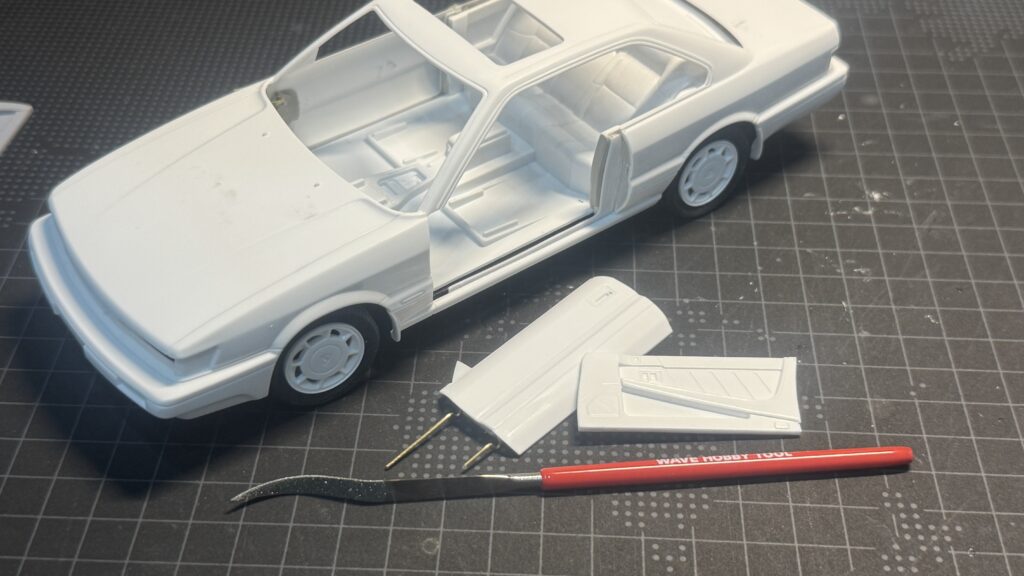

パカパ化~ドアと内張のカット~

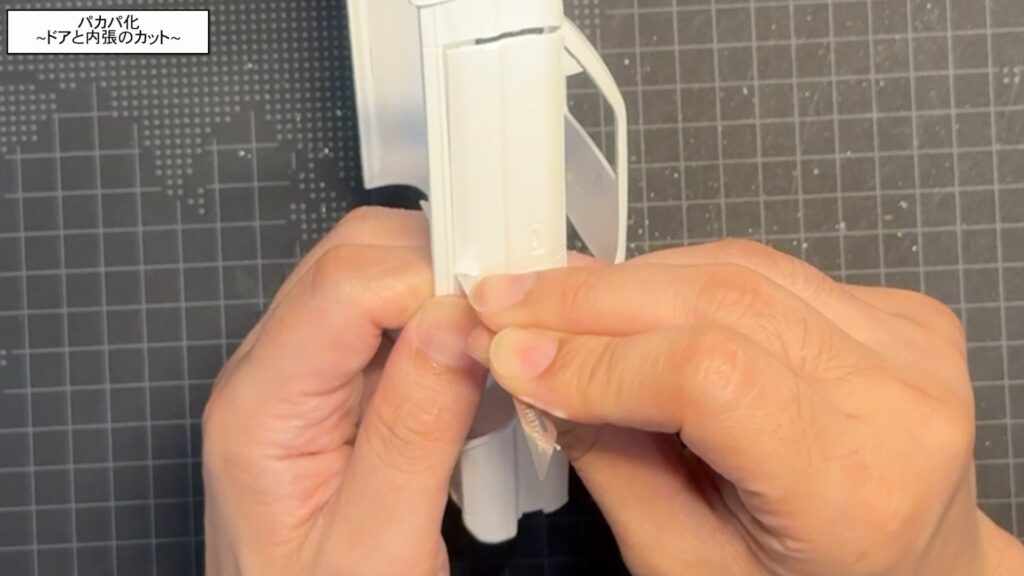

続いては、ドアの“パカパ化”、いわゆる開閉ギミックの加工に入っていきます。

まずはドア本体の切り離しです

表からスジ彫りでガイドを入れていきある程度深く彫れたら、ハセガワのエッチングソーで丁寧にカット。

カット面はどうしても荒れてしまうので、ペーパーヤスリでしっかり均しておきましょう。

続いて内張。

こちらはセンターピラーを目印にして、超音波カッターでカットしていきます。

こちらもカット後の面はペーパーヤスリでしっかり整えておきます。

これでカット編は完了

もう後戻りはできません

パカパ化~ヒンジの作り込み~

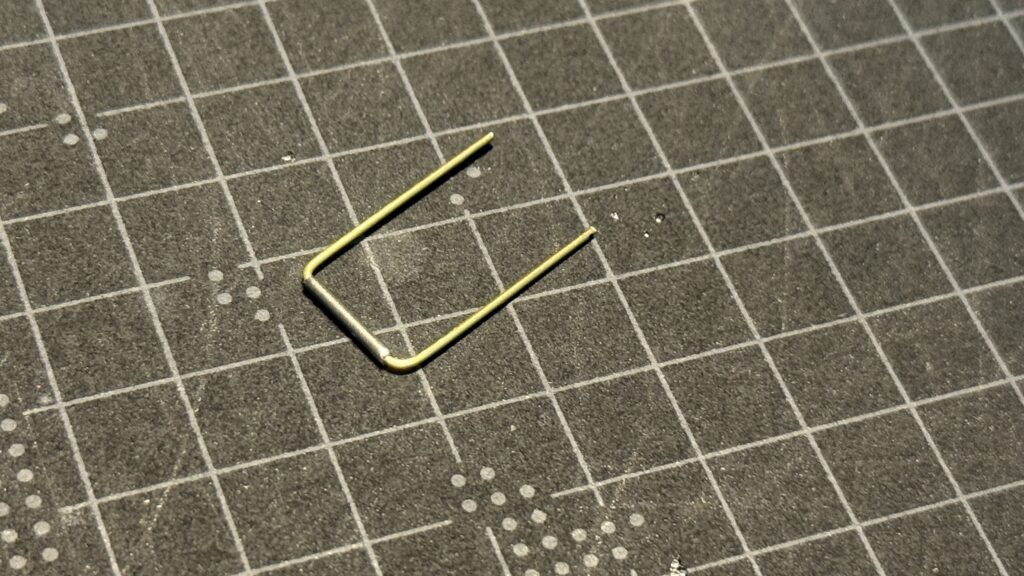

続いては、ドアの開閉を可能にするヒンジ部分の自作工程に入っていきます。

使用するのは、内径1mm・外径1.4mmのステンレスパイプと、0.8mmの真鍮線。

この2つを組み合わせて、ドアを可動させるヒンジを作ります。

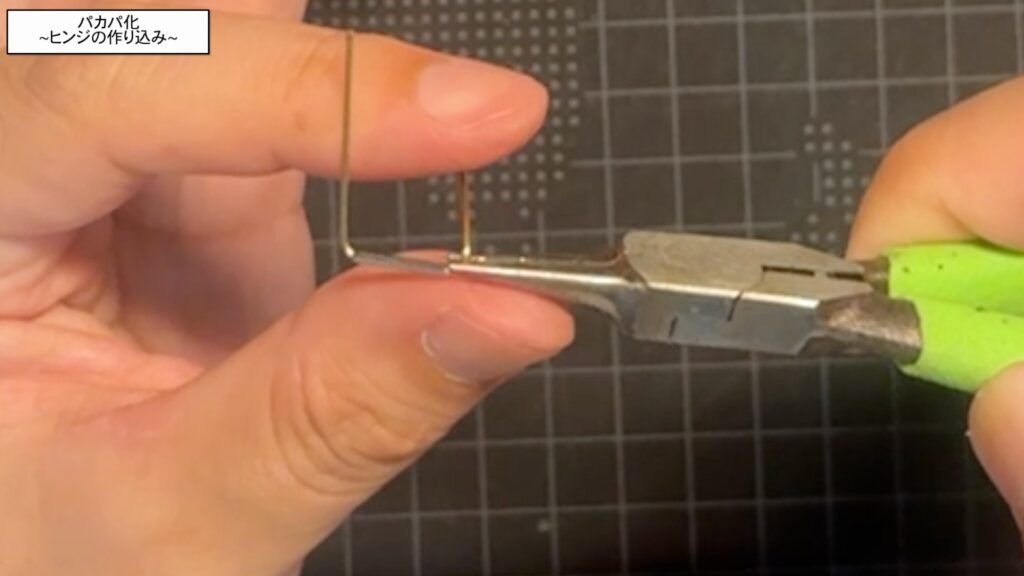

まずはドアの高さを考慮しながら、ステンレスパイプと真鍮線を適切な長さにカット。

カット後は、パイプの断面が潰れがちなので、ペンチで形状を整えてから真鍮線を通しておきます。

次に、パイプの両端から出ている真鍮線をそれぞれL字に曲げて、“コの字型”の形状に。

さらにそのコの字をU字に折り返すことで、ドアの端が収納されるヒンジの基本構造が完成します。

最後に、パイプと平行になるように真鍮線をもう一度L字に曲げておきます。

この部分がフェンダー側に取り付ける**ステー(固定アーム)**の役割を果たします。

ヒンジの角度や長さはドア形状によって微調整が必要ですが、

この仕組みで、実車のようにスムーズな開閉ができる“パカパ化”のベースが完成です。

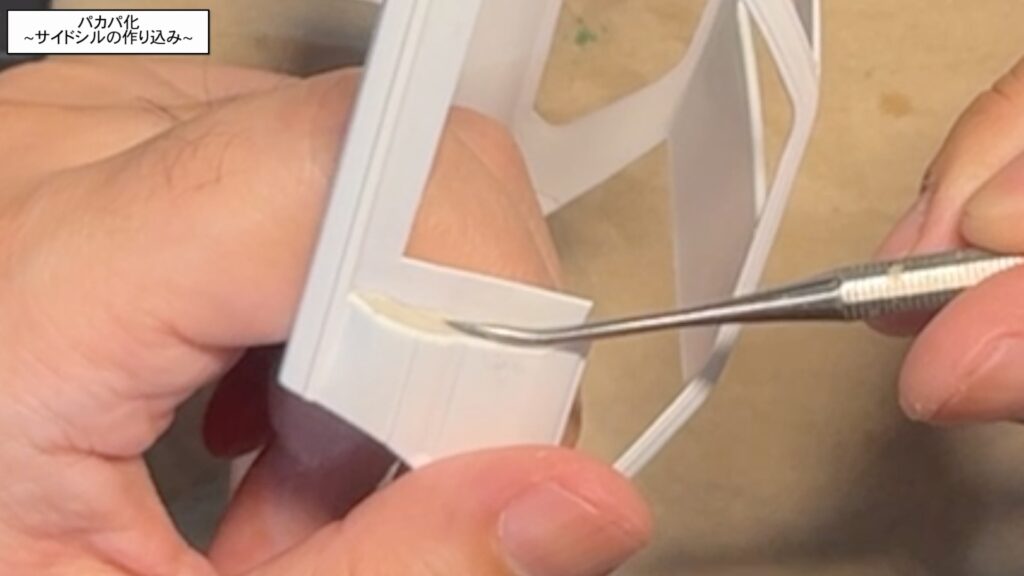

パカパ化~サイドシルの作り込み~

続いては、サイドシルまわりの作り込み工程に入っていきます。

まず、切り離したドアの調整から。

ドアの先端、フェンダー側の縁、そしてドアが格納される内側部分──

この3箇所は、開閉時にスムーズに動作するように、ペーパーやヤスリで丁寧に薄く削り込んでおきます。

次に、ドアが閉じた状態でピタッと収まるよう、ネオジム磁石を仕込んでいきます。

磁石はドア裏面とボディ側の対応位置に、それぞれ瞬間接着剤で固定。

ここでのポイントは、極性(+/−)を間違えないことと、取り付け位置がズレないよう正確にリンクさせること。

この磁石によって、開閉後の“カチッと感”がしっかり生まれます。

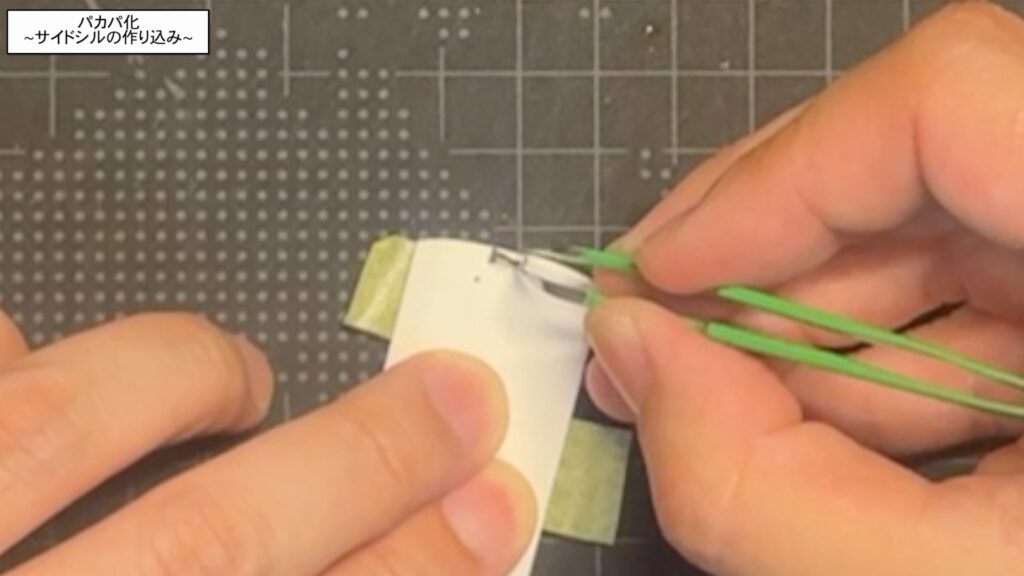

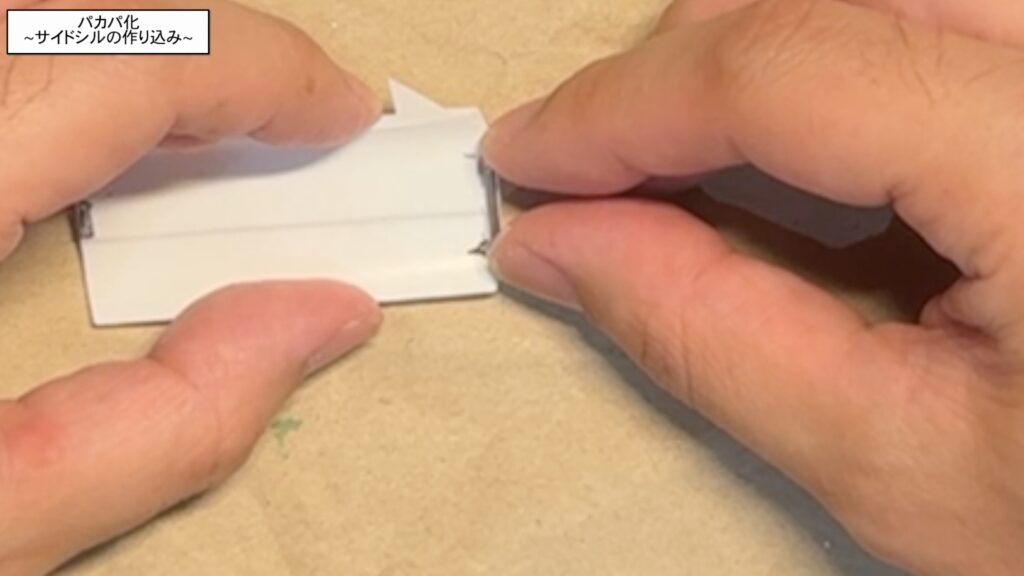

続いて、サイドシルの作り込みです。

ボディ裏側からドア開口部を塞ぐ形で、プラ板でサイドシルを再構成していきます。

作業手順としては、まずL字型になるようにマスキングテープを貼ってペンで形状をなぞり、そのガイドをプラ板に転写&カット。

カットしたパーツは、シャシーと合体した状態で接着して位置を決めていきます。

ここまできたら、ヒンジの本取り付け。

ヒンジはドアのなるべく先端側に設置し、ドアが水平に開くよう微調整しながら瞬間接着剤で固定。

位置決めがシビアなので、ここは慎重に進めました。

最後に、細部の裏打ち処理としてエポキシパテを使用。

練り上げたパテを、ヒンジまわり・サイドシルの隙間・リア内張の裏面などにしっかり埋め込み、補強と同時に形状も整えていきます。

スパチュラなどで大まかに成形した後、パテが固まったらデザインナイフとペーパーヤスリでさらに滑らかに仕上げ、作り込み完了です。

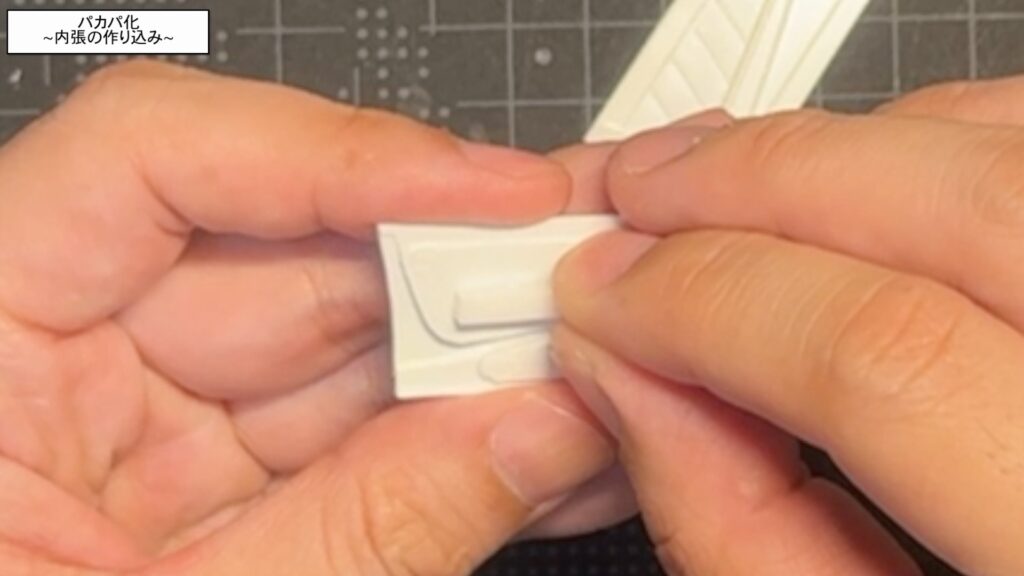

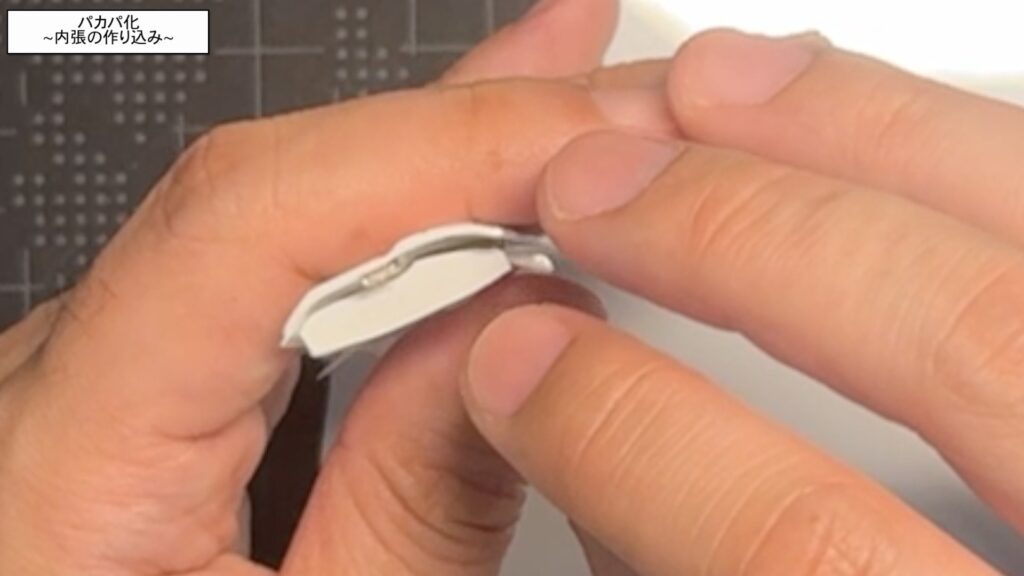

パカパ化~内張の作り込み~

ここまできたら、内張パーツも一緒に作り込んでおきます。

あとは塗装だけ、という状態にしておくと、あとがグッと楽になるんですよね。

まず、ドアを切り離したことで、内張とドアとの隙間がどうしても生じます。

特にドア上部やサイド部分のスキマをしっかり埋めてあげる必要があります。

固定の仕組みとしては、内張の裏側に2mm角のプラ棒を接着。

一方のドア側にはパテを盛って、内張裏のプラ棒がそのまま“型”になるように押し当てていきます。

このとき、プラ材にはリップクリームなどを塗って、パテから剥がれやすくしておくと◎。

あとはリア内張を取り付けたシャシーとボディを合体させた状態で、内張をグッと押し当てて型取りします。

ここで角度や位置をしっかり調整しておくと、後々の作業がスムーズです。

さらに、ドアサイドの隙間も埋めておきます。

まずマステを貼り、形状をペンでなぞってから、0.5mmプラ板に転写&カット。

サイドのラインに合わせて何度か微調整したら、本接着して完了です。

この時点で、塗装が終わったら“差し込むだけ”の状態に仕上がったので、以降の組み立てもラクになります。

下地塗装

最後に本塗装をする前の下地処理としてガイアノーツのエヴォブラックを塗装していきます

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。