1/24 FUJIMI TOYOTA MARKⅡ Grande 4Door Sedan X30 part3

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はフジミから再販されたぶた目マークⅡの制作パート3!

フジミ模型 1/24 インチアップシリーズ No.172 トヨタ コロナ マークII グランデ 4ドアセダン X30型 プラモ…

見所としては旧車と切っても切り離せない存在であるメッキモール部分の仕上げ方から完成まで

最終的には激渋なぶた目に巡り会えましたので是非最後までお付き合いください

早速制作へいってみましょう〜

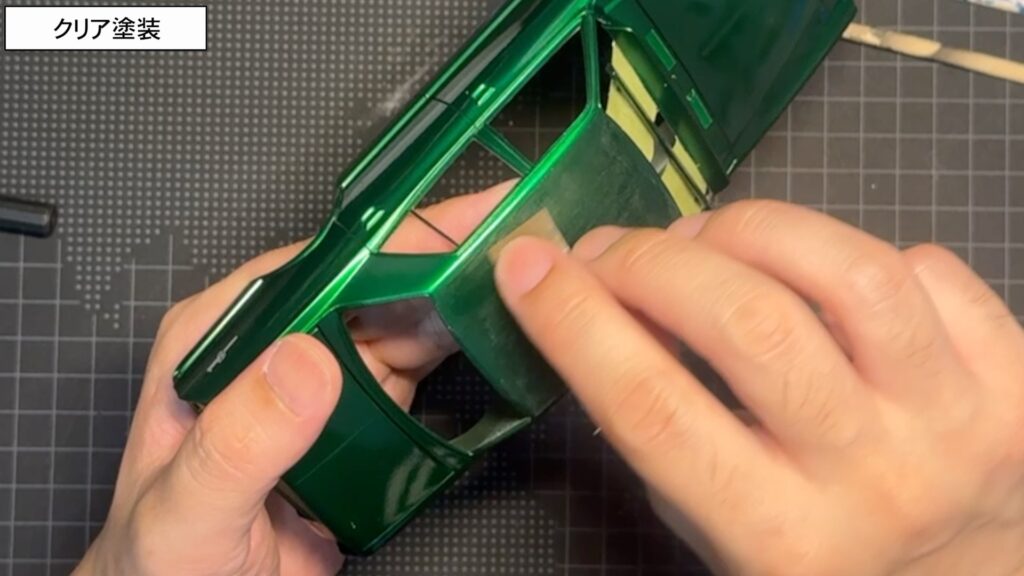

クリア塗装

まずはクリア塗装からスタートです。

今回は3回に分けてクリアを吹いていきます。

使用するエアブラシは、Gaahleriのアドバンスシリーズ「GHAD-68」。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

クリア塗料はクレオスの「スーパークリア3(GX100)」を、ガイアノーツの薄め液(T01)で1.5倍に希釈して使っています。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

最初の1回目は、少し距離を取って、ボディ全体にふわっとミストをかけるイメージで吹きつけていきます。

続く2回目は、まず角の部分から丁寧に塗装し、全体をまんべんなく均一に仕上げます。

このあとしっかり乾燥させるため、48時間ほど放置。

乾燥後は、2000番のペーパーヤスリで表面を軽く整えておきます。

そして3回目が仕上げの塗装。

塗料が垂れる寸前を目安にしながら、しっとりとしたツヤが出るように吹きつけます。

最後に、薄め液(T01)を原液のまま遠めから軽く吹いて、表面をレベリングすれば完成です。

ただし、塗料が垂れてしまうと、IPAでのリセットや修正作業が必要になってしまうので、慎重に進めていきましょう。

研ぎ出し

続いては、研ぎ出しの工程に入っていきます。

クリア塗装後、しっかりと乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、実はまだ細かな凹凸が残っています。

この凹凸を取り除いて、滑らかな鏡面に近づけていくのが研ぎ出しの目的です。

この工程では、ペーパーの番手を徐々に上げながら滑らかな面を作っていくので、前段階のクリア塗装ではそれを見越してやや厚めに吹いておきました。

研ぎ出しは、全3ステップで行っていきます。

まず1工程目は、2000番のペーパーヤスリを使って水研ぎ。

ツヤが出ているクリア面をあえてマットに落としていくような感覚で作業します。

続いて2工程目と3工程目では、ゴッドハンド製の神ヤスを使用。

6000番、そして8000番へと番手を上げながら水研ぎを進めていきます。

仕上がりの目安は、映り込む景色が歪まずに反射するくらいの滑らかさ。

研いでは拭き取り、表面の状態を確認しながら丁寧に進めていきます。

2000番でマットになった面が、番手を上げていくごとに徐々にツヤを取り戻してきたら、研ぎ出しは完了です。

ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 磨3mm厚 高番手5種類セット [#2000/#4000/#6000/#8000/#10000] GH-KS3-KB

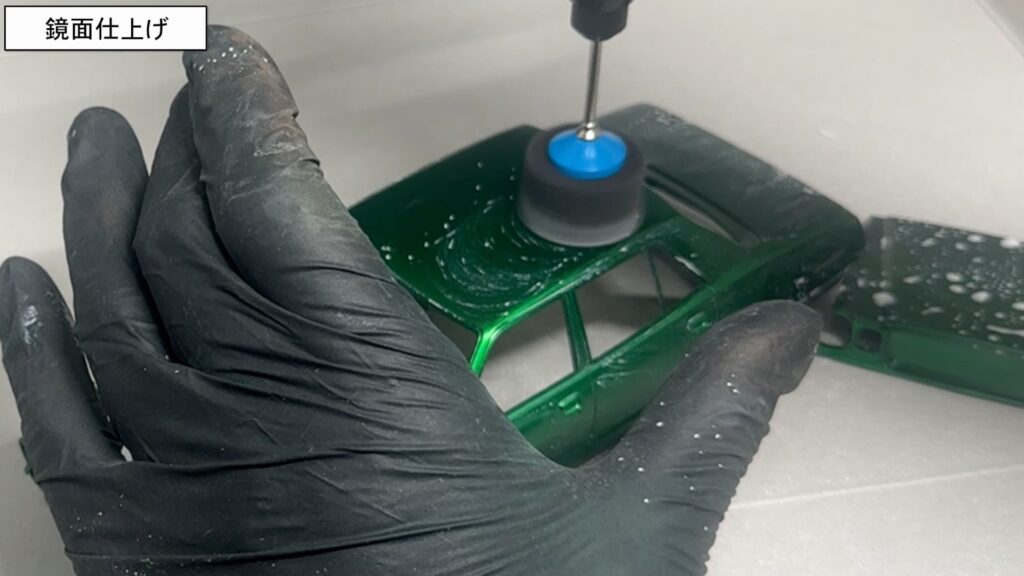

鏡面仕上げ

続いては、鏡面仕上げの工程に入っていきます。

この仕上げ作業は、全部で3ステップで行っていきます。

使用するのは、シーフォース製のリトルーターに、スジボリ堂のバフを取り付けたセット。

これを使って、表面をじっくり磨いていきます。

まず1工程目は、タミヤのコンパウンド「粗目」で全体を一周。

表面を一皮むくような感覚で、軽く研磨していきます。

この段階ではまだ深い傷は消えませんが、次のステップへつなぐための“ならし”として、表面のツヤを少しずつ整えていきます。

続く2工程目は、タミヤの「細目」でさらに一周。

ここで少しずつ傷を減らしながら、艶を引き出していきます。

そして3工程目は、タミヤの「仕上げ目」で最終仕上げ。

限りなく傷が目立たない状態を目指して、丁寧に磨き上げていきます。

もし途中で角が出てしまっても、慌てずに。

残しておいたボディカラーでタッチアップすればリカバリー可能です。

また、バフが届きにくい奥まった部分は、タミヤの研磨クロスや綿棒にコンパウンドをつけて磨いてあげると、仕上がりに差が出ます。

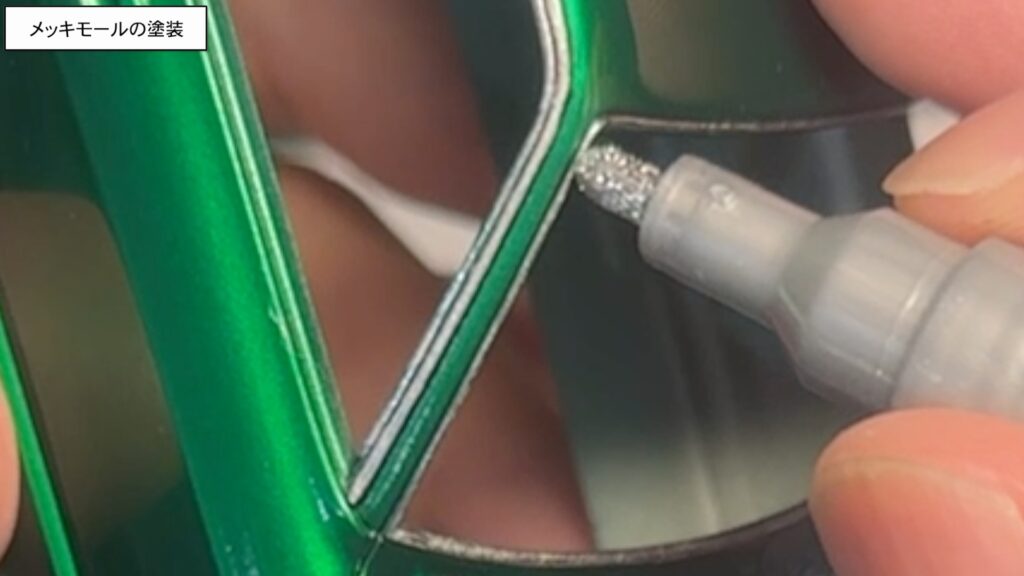

メッキモールの塗装

続いては、ウインドウモールのメッキ表現に入っていきます。

今回はシュナイダーのクロームマーカーを使用して、

ウインドウモールのメッキラインをしっかり再現していきます。

まずは準備段階として、モール外周にしっかり筋彫りを入れておくことが大前提!

この作業は、ボディ整形の段階であらかじめ行っておきます。

次に、その彫った筋にスミ入れ塗料(ブラック)を流し込みます。

はみ出した部分は、エナメル溶剤を含ませた綿棒で丁寧に拭き取り、輪郭をシャープに整えましょう。

ここから、いよいよメッキ表現へ──

シュナイダーのクロームマーカーで、メッキ部分を1本ずつ塗装していきます。

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

そして仕上げに、モールの内側のブラックラインを描いていきます。

ここでは、4アーティストマーカーのブラックを使用。

マーカーの腹でビシッとラインを揃えることで、モール全体がグッと引き締まって見えるようになります。

またこの工程内でついでといってはなんですが、ボディ全体へのスミ入れもやっておきます

ボディがホワイトよりなら、スミ入れ塗料はグレー、暗めのカラーや三原色ならブラックをチョイスするようにしています

ホワイトにブラックだとどうしてもキツい印象になってしまうので、そこだけ注意するようにしています

クリアパーツの仕上げ

続いては、クリアパーツの仕上げに入っていきます。

まずは、裏表をハセガワのセラミックコンパウンドでしっかり磨き上げたウインドウを、ボディに接着。

ライトレンズなどのクリアパーツは、4アーティストマーカーのブラックで縁取りを施し、“目力”をグッとアップさせていきます。

リアパネルは、ガンメタ塗装で引き締め感を演出。

そこへ、トランクパネルを接着 → テールリフレクターを取り付けて、リアの表情を完成させていきます。

フロントまわりは、フォグのリフレクターを装着 → ボンネットをボディに取り付け。

そして注目のグリルは、メッキ部分が別パーツ化されており、ディティールが最高レベル!

続いてバンパー。

ここは“さすがフジミ”な鬼ポイント。3分割の極細モールをビシッと正確に取り付けていきます。

各クリアパーツが揃ったら、いよいよボディとシャシーを合体。

ウインドウやランプ類なども一つひとつ丁寧に取り付けていきます。

なお、接着にはすべてセメダインハイグレード模型用を使用。

クリアパーツの曇りもなく、安心の仕上がりです。

仕上げ

そしていよいよ、仕上げの最終工程に入っていきます!

まずはフロントまわりから。

しっかりと固定したいチンスポイラーを先に接着し、続けてグリル → バンパーの順に組み上げていきます。

同時進行で、シャシー側にはマフラーを取り付け。

全体のシルエットが引き締まってきました。

続いてリアセクション。

リアパネルとバンパーを取り付けたら、ホイールを組み付けて足元が完成!

そしてサイドパーツへ。

ここはテンション上がるポイントです。

ローレルウインカー、ピラーオーナメント、3D製キーボックス、サイドミラーと、ディティール感の強いパーツを次々と装着!

さらに、ワイパーと板っパネ(ルーフスポイラー)を取り付けたら、

ドアノブはシュナイダーのクロームマーカーでメッキ塗装、ローレルウインカーにはクリアオレンジを重ねて質感をアップ。

そして最後は──

モデリングワックスで全体を丁寧に磨き上げて、完成です!

完成

これにてフジミの「ぶた目マークⅡ」、制作完了です。

パート1では、深みと透明感にこだわったキャンディ塗装に挑戦しました。

グリーンの発色と下地のシルバーが織りなす光のグラデーションは、80年代の高級感をグッと引き出してくれました。

パート2では、インテリアの質感に徹底的にこだわりました。

ダイソーのフェルトで再現したカーペットに加え、アマゾンで見つけた**“チンチラ風ベルベット生地”を使ったダッシュマットの質感は、自分でも思わずニヤけるほどの仕上がり。**

懐かしのチャンプロードやラッキーストライクの自作デカールも、当時の空気感を再現してくれました。

そしてパート3では、メッキモールの塗装と仕上げにスポットを当て、クリアパーツを含めた最終ディティールをしっかり作り込んで完成に至りました。

シュナイダーのクロームマーカーを駆使して、ボディラインをキラッと引き立てる仕上がりになったかと思います。

改めて思うのは、フジミのこのぶた目マークⅡ、めちゃくちゃいいキットです。

ボディラインの美しさはもちろんのこと、内外装のモールドもシャープで、組んでいて楽しい、仕上げて満足の一台で、過去のフジミを一蹴してくれるようなキットでした。

ドアを開けたくなる。

インテリアを覗きたくなる。

光を当てたくなる。

──そんな気持ちにさせてくれるキット、なかなかありません。

ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました!

また次の制作でお会いしましょう!

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 磨3mm厚 高番手5種類セット [#2000/#4000/#6000/#8000/#10000] GH-KS3-KB](https://m.media-amazon.com/images/I/41q0z8jytxL._SL500_.jpg)