1/24 AOSHIMA NISSAN CEDRIC 330 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

1年の始まりといえば初日の出

初日の出といえば?そう初日の出ドライブです

今回は初日の出ドライブにふさわしい一台をご用意

それが330セドリック

早速330セドリックの知識を深めるべく色々と調べていきましょう

330セドリックとは?

日産セドリックは1960年の初代販売開始から、10代目販売終了の2004年まで製造された日産が誇る高級セグメントカーです

今回のキットは1975年から1979年まで製造販売された330型の4代目となります

先代の230型のスッキリとしたボディラインとはうらはらに、330型はグラマラスで複雑なボディラインに

デザインのキーコンセプトはアメリカンスタイルとし展開され、前後には大型のバンパーとメッキ装備がふんだんに使用され、シートはルーズクッションシートと呼ばれるふかふかで、まるで高級ソファに座っているよう

日産の高級車として、スタイルを確立した一台と言っても過言ではありません

ボディは4ドアセダン、4ドアハードトップ、2ドアハードトップ、バンの4種

発売時のグレードはスタンダード・デラックス・カスタムデラックス・GL・SGL・ブロアムで

エンジンは直6、直4、ディーゼルの3種類が用意され、排気量は2000cc~2800ccまで幅広く展開

自家用車をはじめ、タクシー・ハイヤー、パトカー、教習車としても大活躍した車です

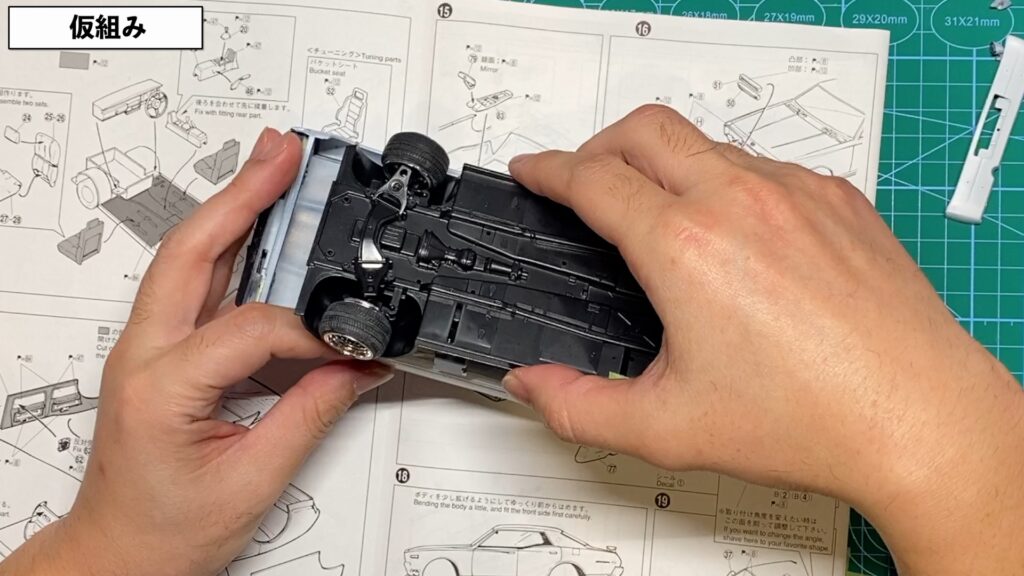

仮り組み

早速まずは仮組みから

今回のキットはアオシマから販売されているキットで、このキットのようにグラチャンシリーズと、ノーマルで組み上げることができるザモデルカーシリーズ、グラチャンシリーズよりもっと極悪なワークスシリーズなどが何十年にも渡り販売展開されているベストセラーキット

現在でも入手することができるキットです

早速箱を開け各パーツを確認していくと、グラマラスなボディにスプリングを使用した足回り、倒すことが出来るシートに特徴的なフロントマスクなど昔何度も作った記憶が蘇ってきます

足回りから仮組みをしていきますが、フロントサスペンションはスプリング方式ではなくスペーサーで車高を調整するパターン

リアはスプリングを使いますが、スペーサーも併用するパターンとなっています

車高の調整は簡単にできそう

インテリアの組み付けもスムーズにできました

ウインドウは一枚もので、ボディに嵌め込んだ際、歪みのせいか隙間ができてしまうので、この時点で2分割し調整しておきます

ボディとシャシーの合体は非常にシビアなので、ここは要調整

ボディをはじめ、各パーツは長年製造してきた金型がお疲れモードのようで、バリやパーティングラインがガッツリありますので、ここも丁寧に調整していくとします

組み付け後のシルエットは堂々としたもので、これぞ高級車と言えるもの

いかつい見た目をしっかり生かしお正月仕様で制作していきたいと思います

スジ彫り

まずはスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるため、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

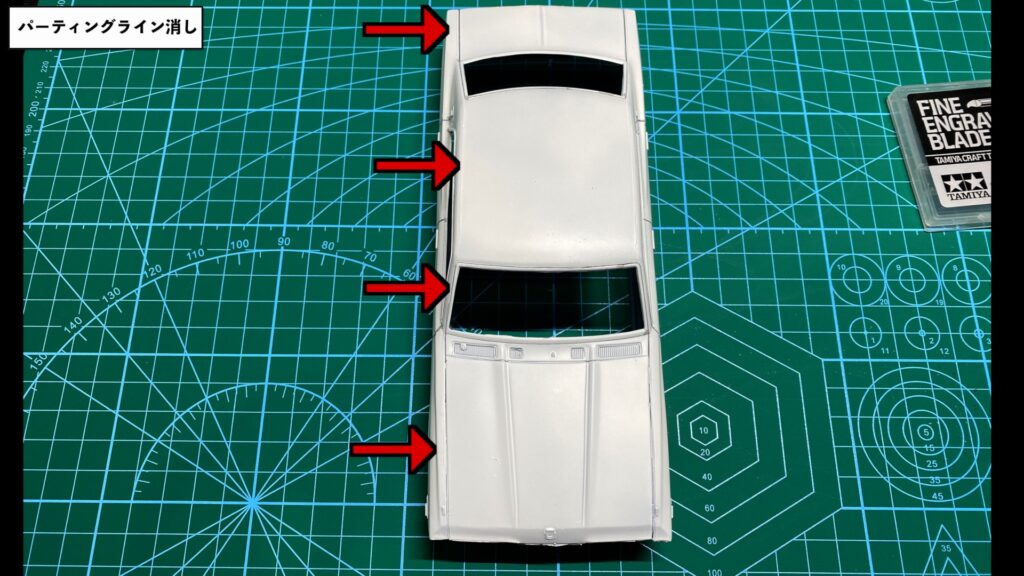

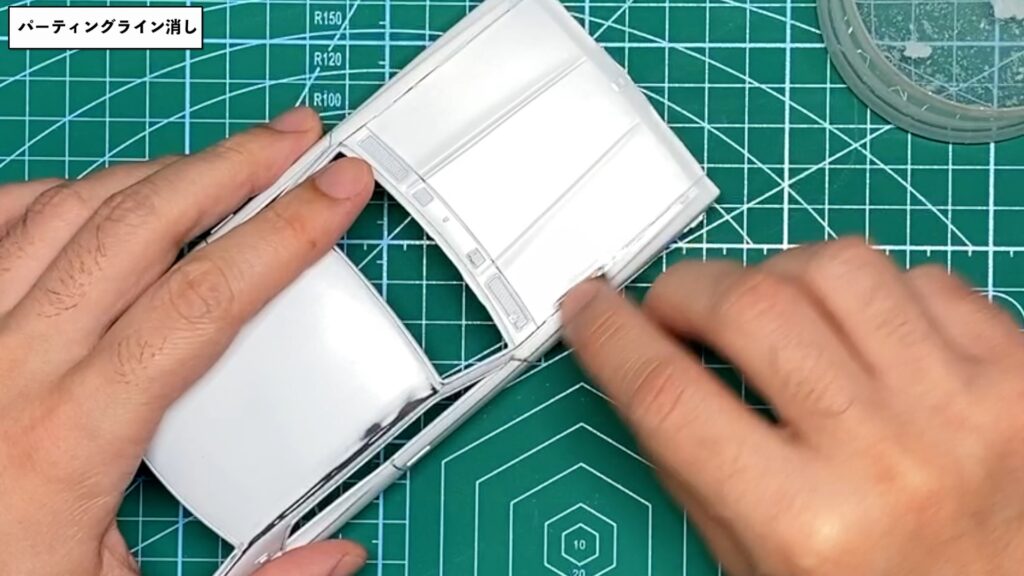

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

ボディの調整加工

続いてボディの調整加工です

画像の通りバリが酷い状態ですのでこの辺りから調整していきます

まずはフロント、リアのライト回りを調整

バリがバリバリ付着していますので、実車写真と比べつつペーパーヤスリで削り取っていきます

実車のフォルムやモールドを崩さないように、慎重に進めていきます

続いてはボディ下側とウインドウ周り

こちらもバリで水平が取れていなかったり、歪みが生じていたり、一部太すぎたりするのでペーパーヤスリとダイソーのダイヤモンドヤスリで削り調整

次にキーシリンダー部分ですが、ここはハイキューパーツのマイナスモールド(1mm)を取り付けるので、両ドアにステアリングコラム、給油口にリアパネルに対し0.8mmのピンバイスで穴を開けていきます

そしてフェンダーミラーですが、こちらはこのままですと取り付けが不安定ですので、真鍮線で支柱を新設するべく、ボディ側とミラー側に対し0.8mmのピンバイスで穴を開けておきます

最後にヘッドライト取り付け部ですが、こちらは3Dでリフレクターを作り取り付けますので、切り取りスムーズに取り付けられるようにしておきます

全体的に番手を上げつつ1500番までのペーパーヤスリで整え調整完了です

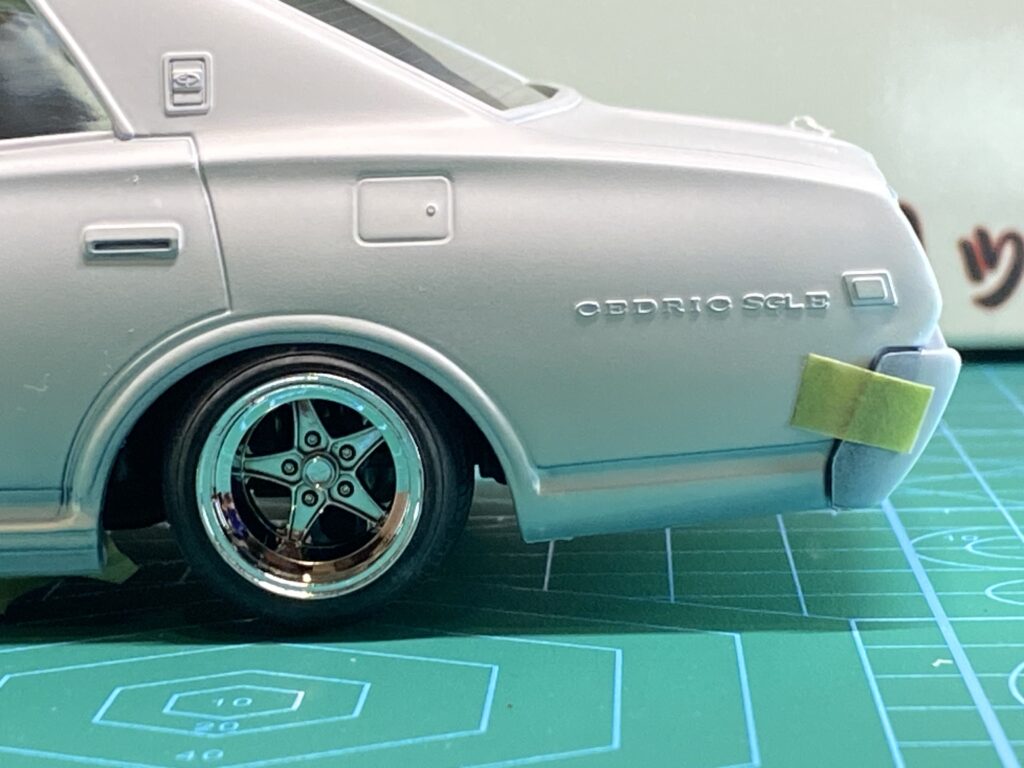

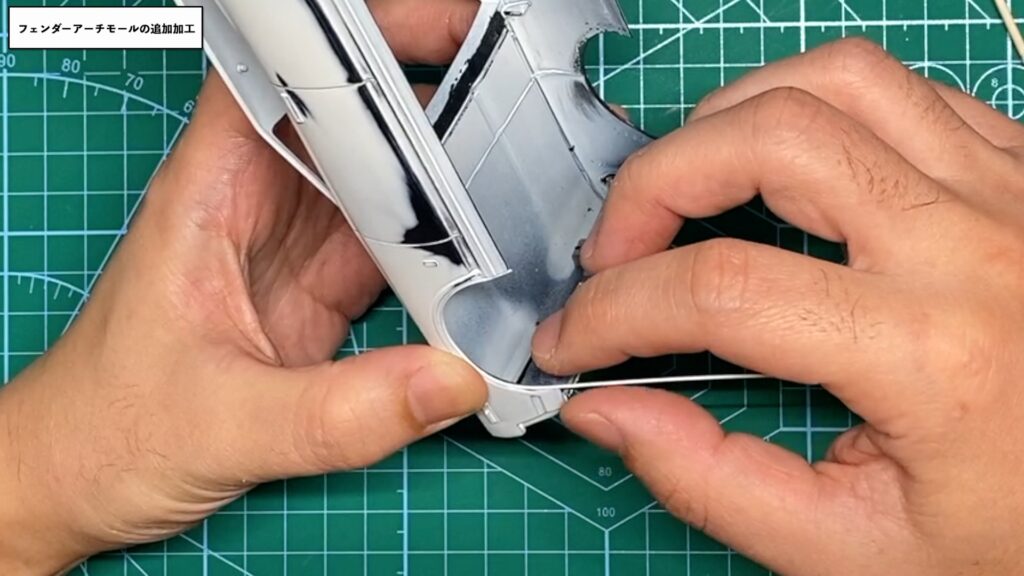

フェンダーアーチモールの追加加工

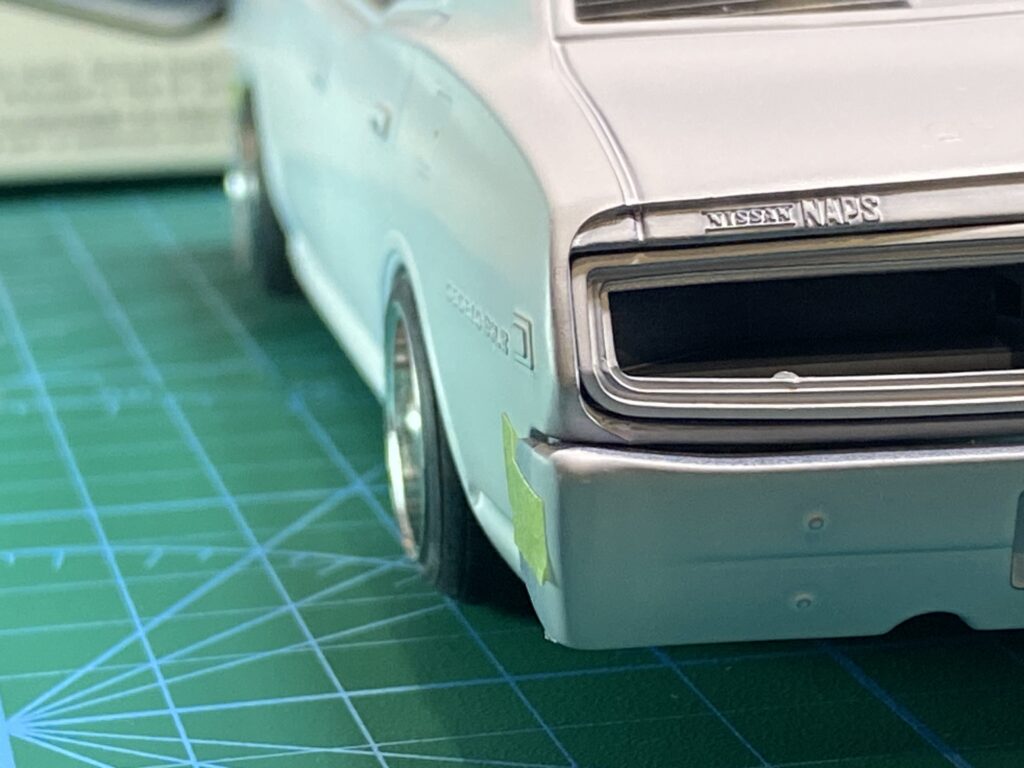

次にこの部分

フェンダーアーチモールの追加加工です

せっかく高級車を作るならよりゴージャスにしておきたいところ

という思いがあり追加加工を決めました

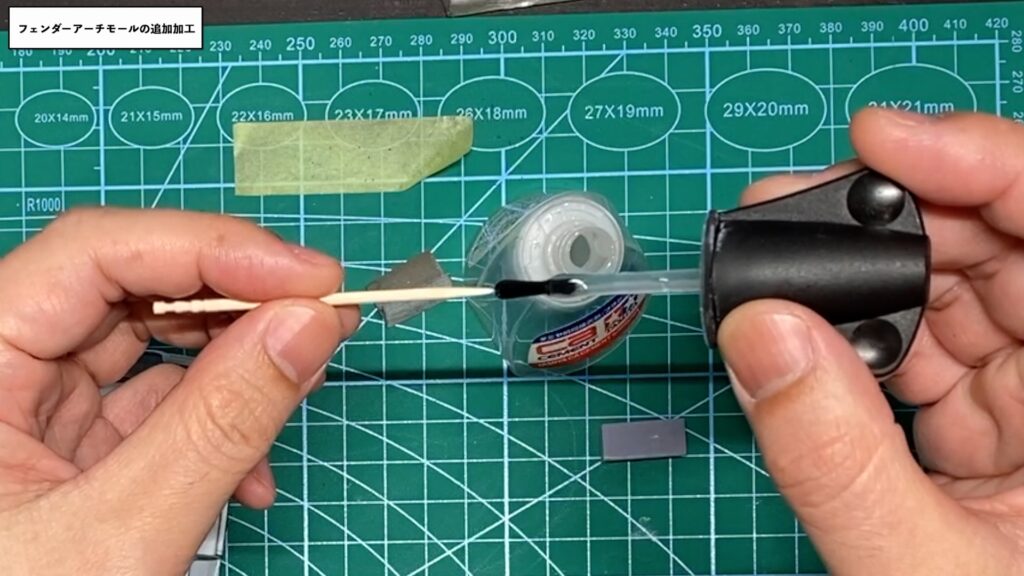

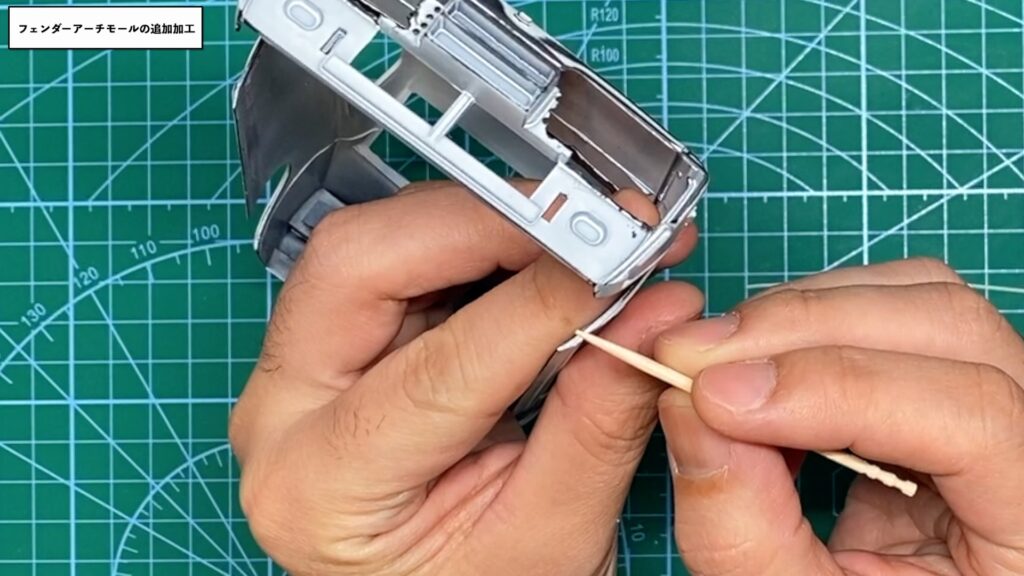

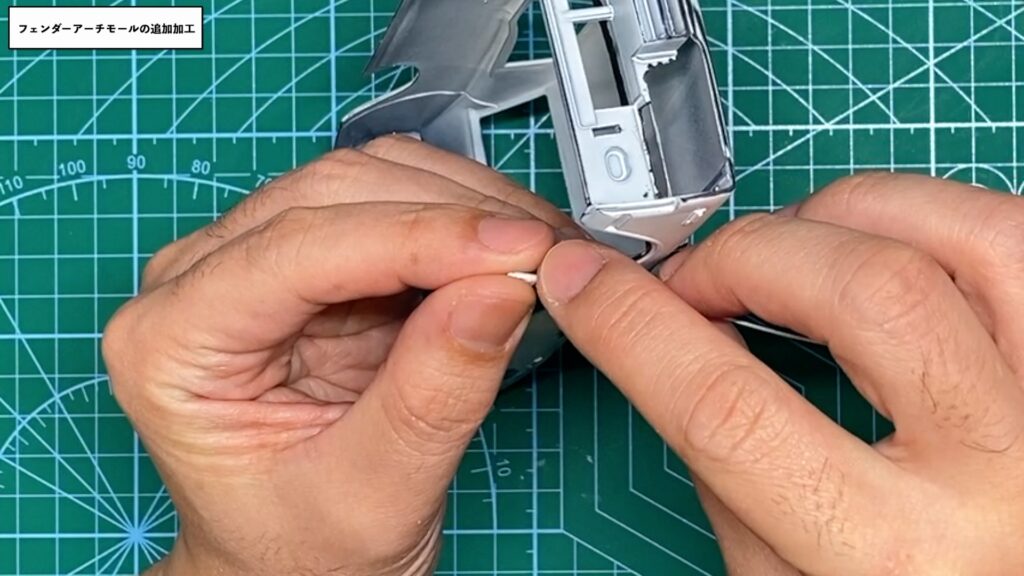

使用する素材はエバーグリーンのプラ素材平棒(0.25mm×0.5mm)で、タミヤの瞬間接着剤を使いフェンダーアーチに取り付けていきます

まずははじっこを接着し位置を調整

接着剤を爪楊枝で少しずつ塗布しながら取り付けていきました

はみ出た部分はデザインナイフでカットし完了です

接着剤に関してですが、タミヤの速乾流し込み接着剤ですとプラ素材が割れてしまうので瞬間接着剤を使用しています

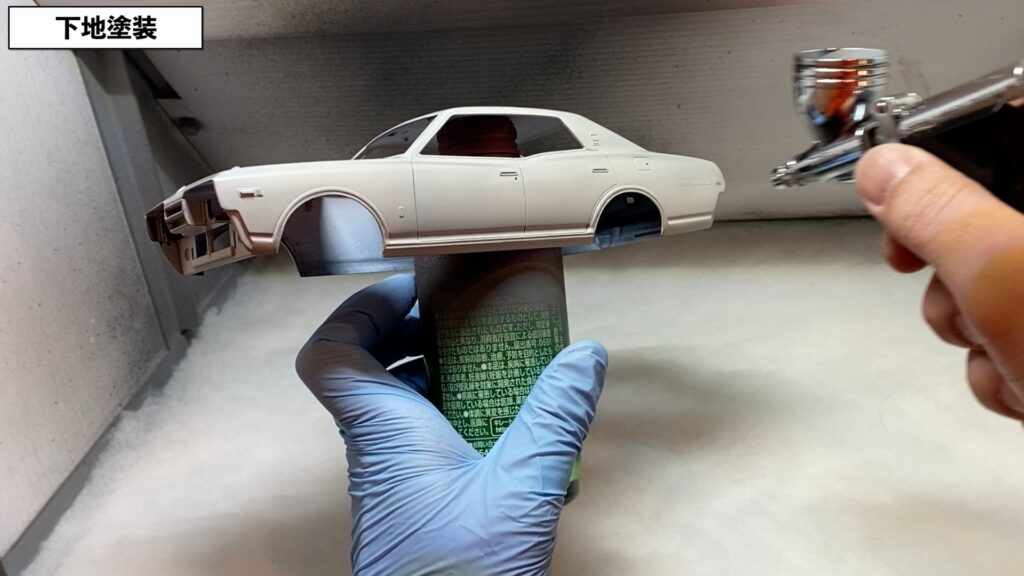

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェイサーエヴォを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。