1/24 TAMIYA MAZDA RX-7 R1 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は前回のコスモAPの余韻もありロータリー繋がりということで先日仕入れた田宮のRX7を制作していきます

早速どんな車なのか深掘りしていきましょう

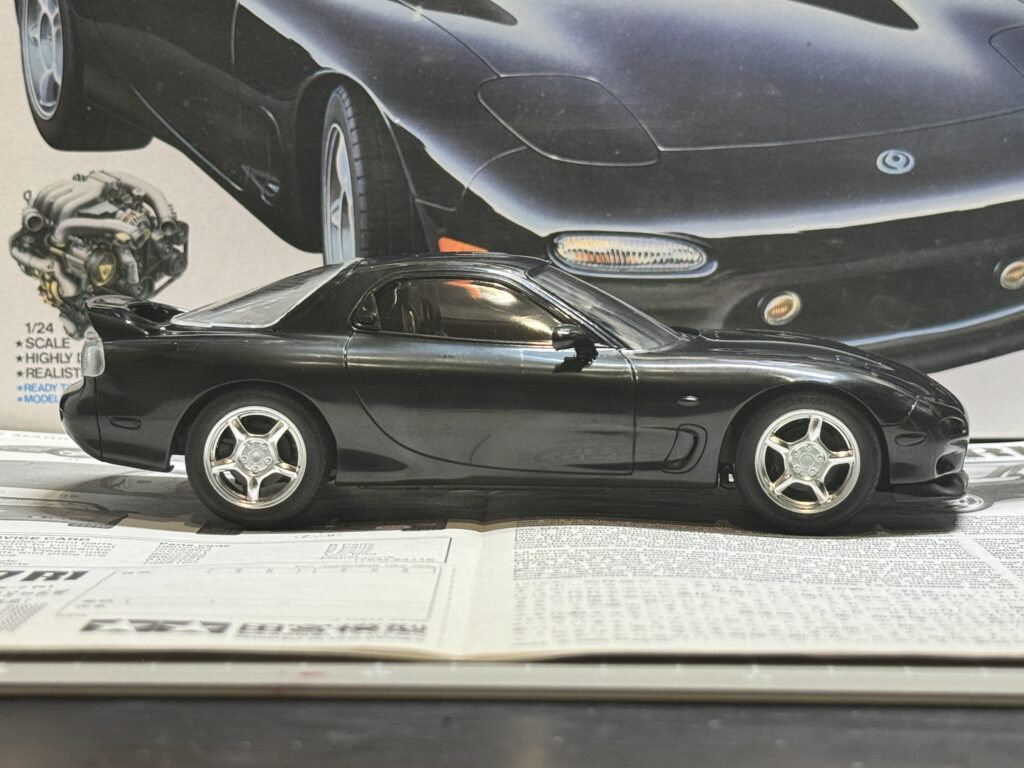

3代目RX-7とは?

1978年、高性能なロータリーエンジンを搭載した軽量コンパクトなスポーツカー、マツダRXー7がデビュー

当時国内外ともに小さかったスポーッカー市場にその地位を固めてきました

85年には2代目モデルに進化、ワールドワイドなスポーツカーとしてさらに評価を高めました

そして、スポーツカーとしての機能をさらに追求、真のピュアスポーツとして1991年10月に3代目のRXー7が誕生しました

エンジンは13B-REW型と呼ばれる2ローター・ロータリー

低速域で1基、高速域では2基のターボを作動させるシーケンシャルツインターボシステムを採用して、255馬力のハイパワーに加え、レスポンスの鋭いエンジンに仕上がっています

また、ボンネットのアルミ化をはじめ、ガラス面積の縮小化、さらに樹脂素材の多用など、ボディから室内パーツ、メカニズムに至るまで徹底的な軽量化が施され、コンパクトなロータリーエンジンを搭載することにより、前後輪にかかる重量配分を理想的な50:50としています

レーシングカーゆずりのスペースモノコックフレームボディや、トランスミッションとデフを一体化するPPFなどが採用され、高性能に見合った高いボディ剛性は卓越した運動性能を生み出し、エキサイティングな走りを演出しています

国内はもちろん、海外でもその高性能が高く評価されているRX-7

中でもスポーツ性の高い、国内のタイプRに相当するグレードは海外ではR1と呼ばれ特に人気を集めています

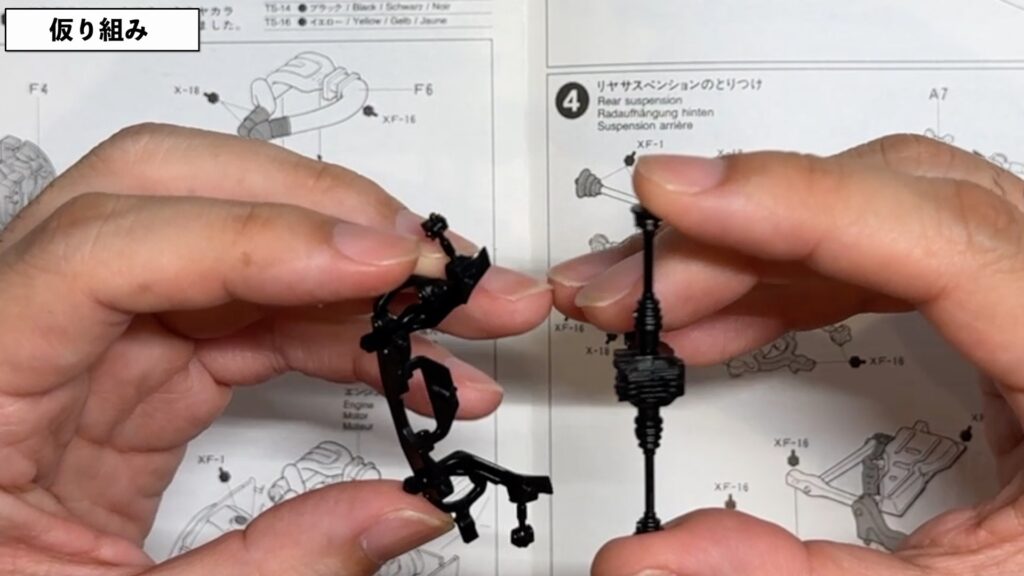

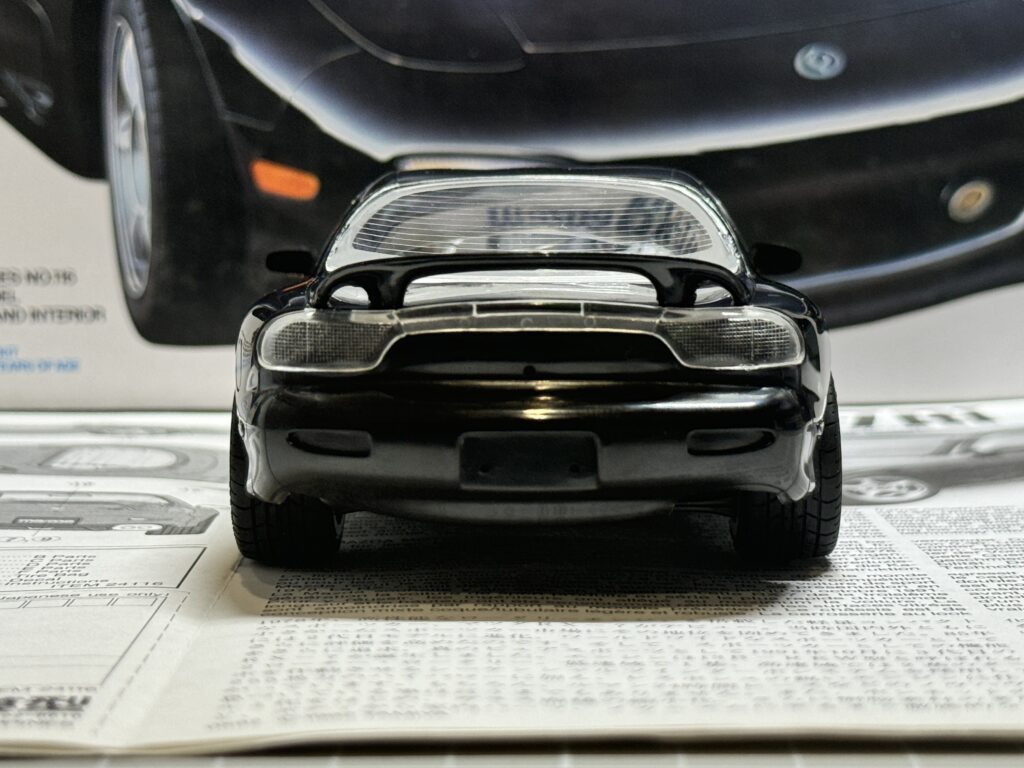

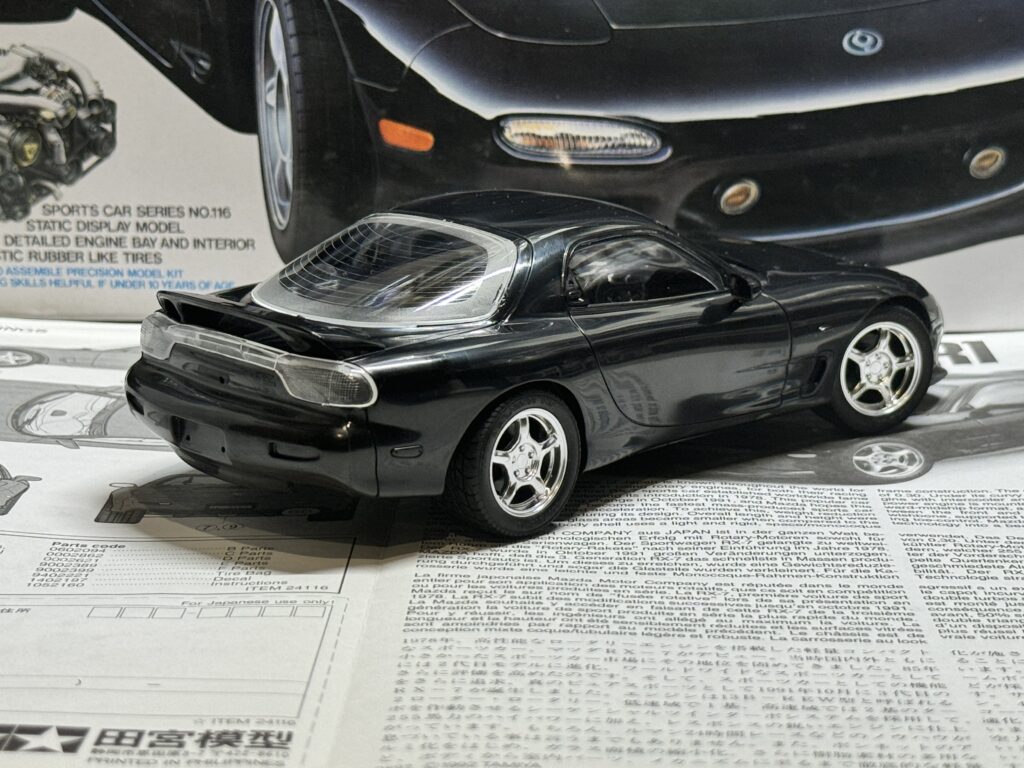

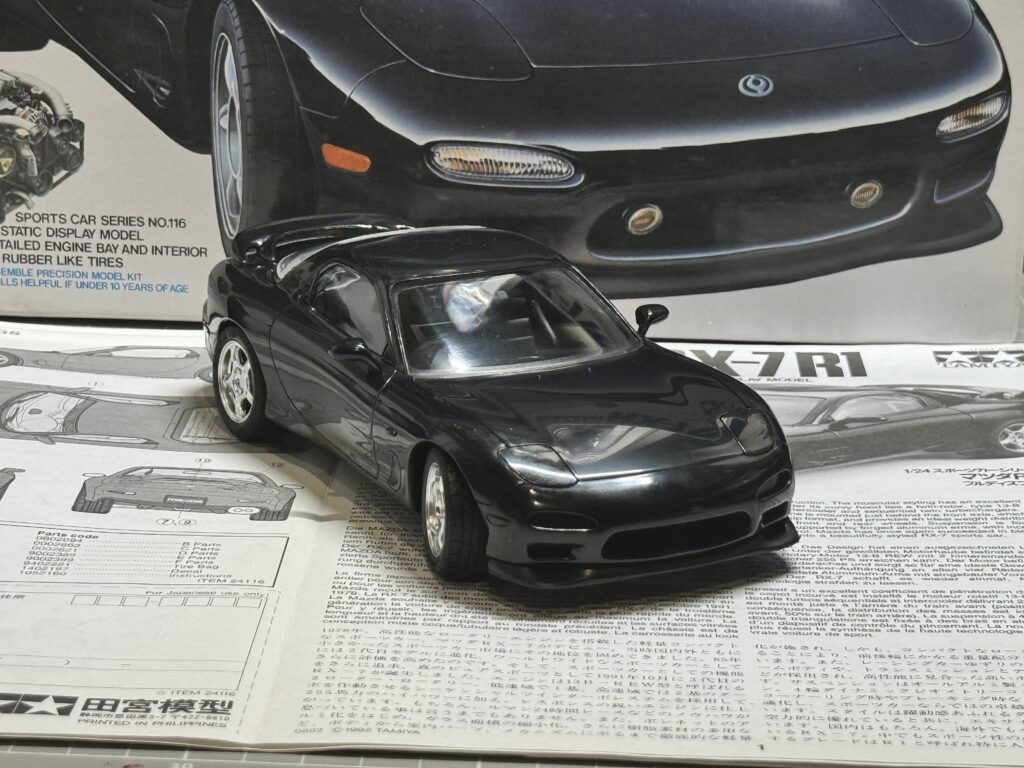

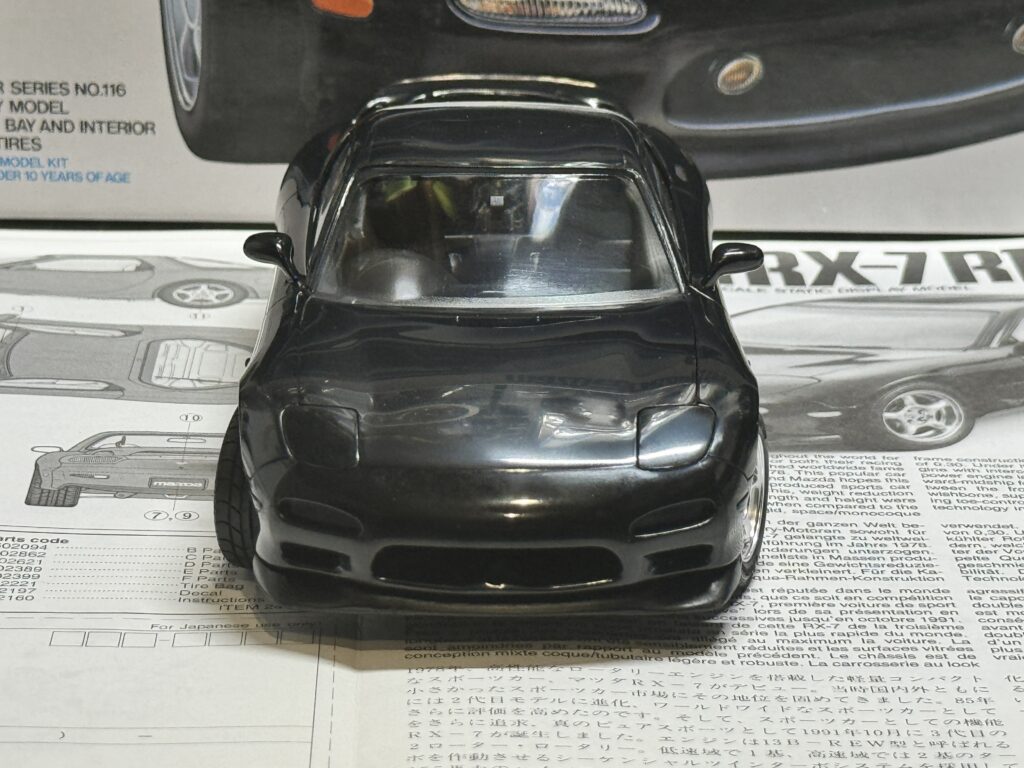

仮り組み

まずは仮組みから

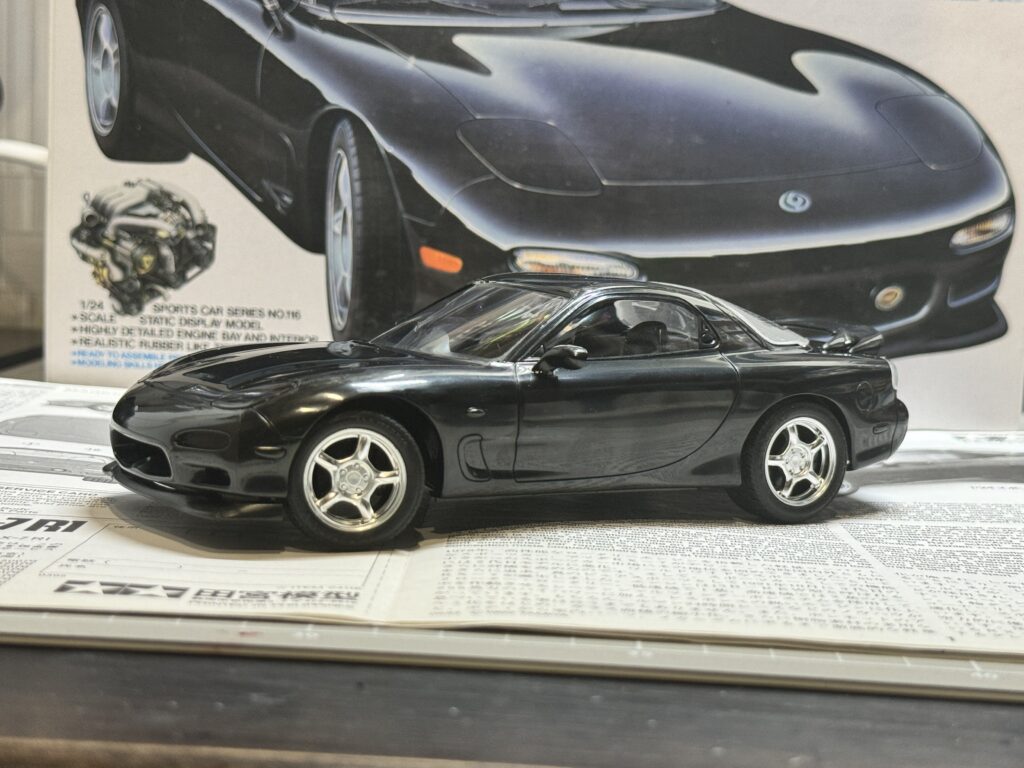

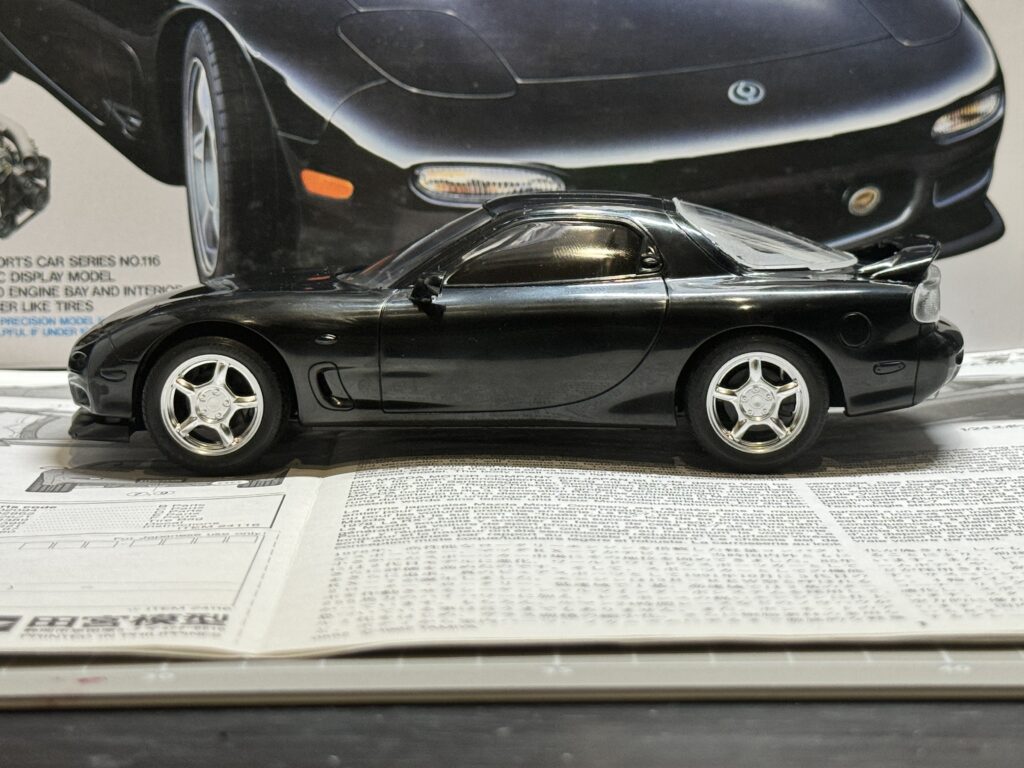

田宮の3代目RX7はレッドボディのボックスアートであるアンフィニと、ブラックボディのボックスアートであるこのキットの2パターンが販売されています

アンフィにの方はエンジンの再現はなく、このキットにはエンジンが付属

このキットは海外輸出仕様で左ハンドルでの完成形を目指すものですが、右ハンドル、つまり国内使用でも制作は可能

エンジンも楽しむのならこちらのキットの方が断然楽しめるかと思います

小型が特徴のロータリーエンジンは再現度抜群

特に組みにくい部分もなくスムーズに組み立てられます

電装パーツやパイピングなども含め仕上げていこうと思っています

足回りパーツも再現度は抜群

取り付けダボもしっかりしているので、パーツ点数は多いもののサクサクと組み立てられると思います

車高の調整をする場合はブレーキディスクパーツの取り付け位置をずらせば簡単に調整できると思いました

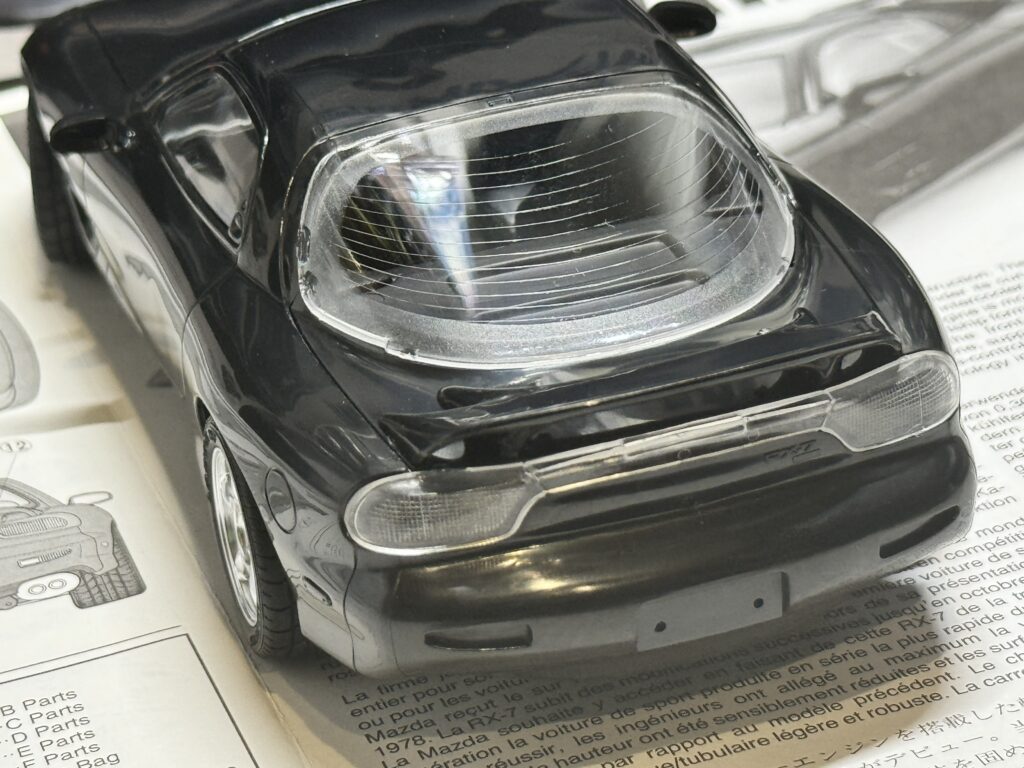

インテリアパーツはバスタブ型になっていて、シート形状もダッシュボードの内容も申し分なし

特に付け足す部分はなさそうです

組み付けもスムーズそのもの

ボディはウインドウがしっかり密着し滑らかな形状は塗装をしクリアコーティングしたら、より美しい形状を味わえると思います

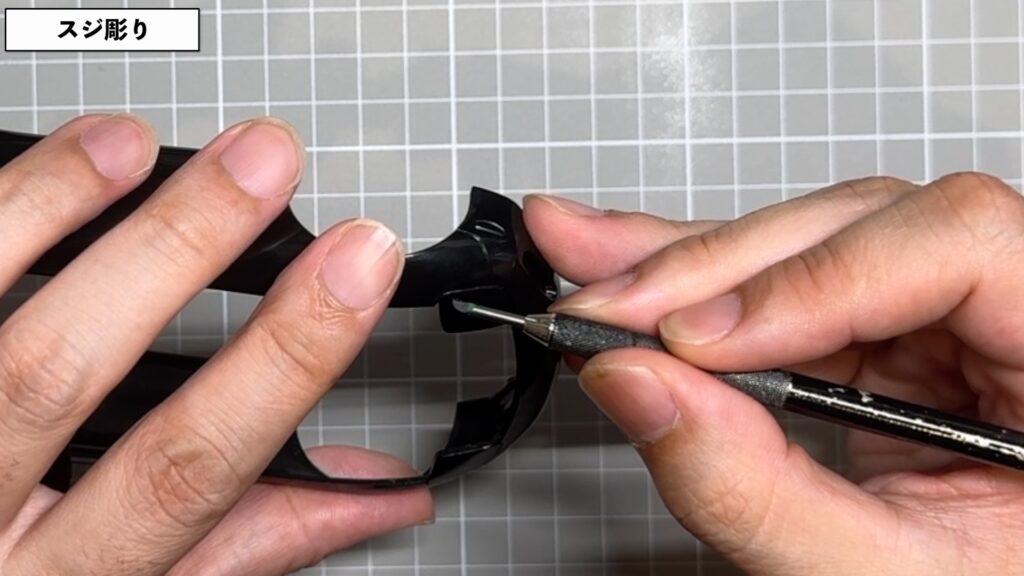

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードでブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmのブレードは全体的な使用

0.2mmのブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています

リアルな完成度を追求するにあたりボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと

塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいシャープさが欠けてしまうので

塗装をする前の下準備の段階でしっかり彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると不自然なシルエットになってしまったりパーツが貫通し割れてしまう場合もありますので

あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3~5往復を目安に

丁寧に掘り込んでいきます

ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目給油口カバーやウインドウモールの外側を筋彫りし塗装に備えます

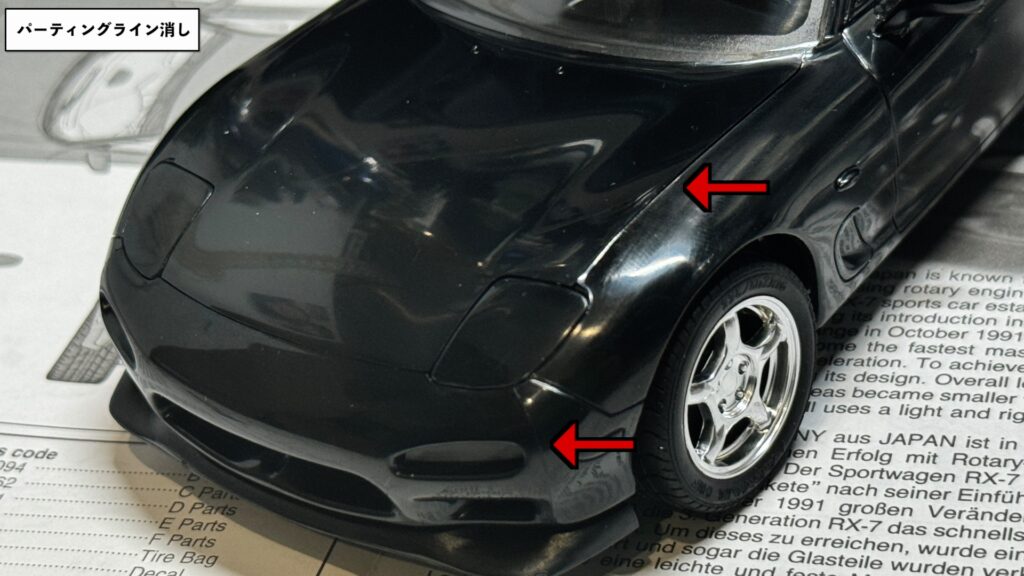

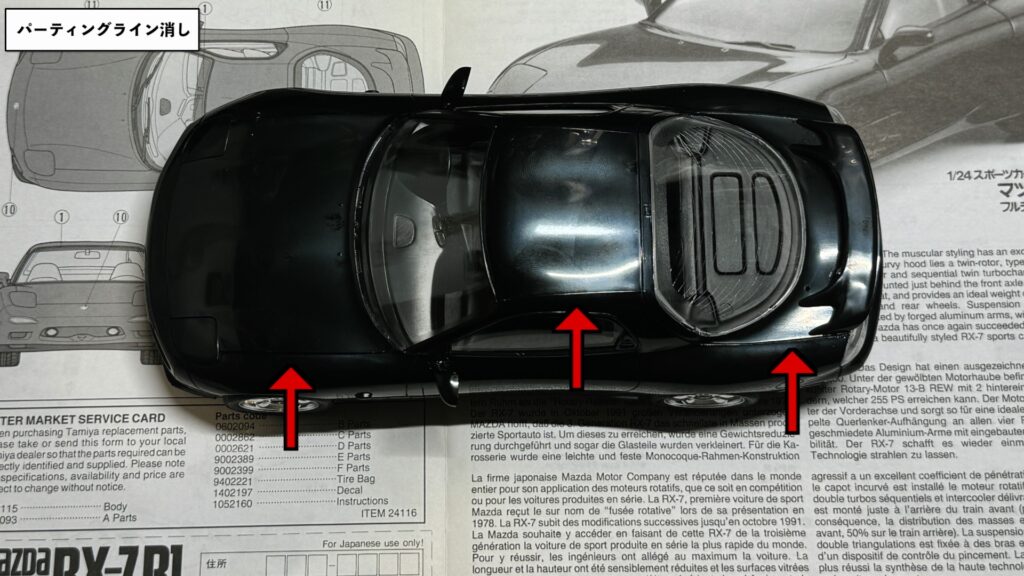

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

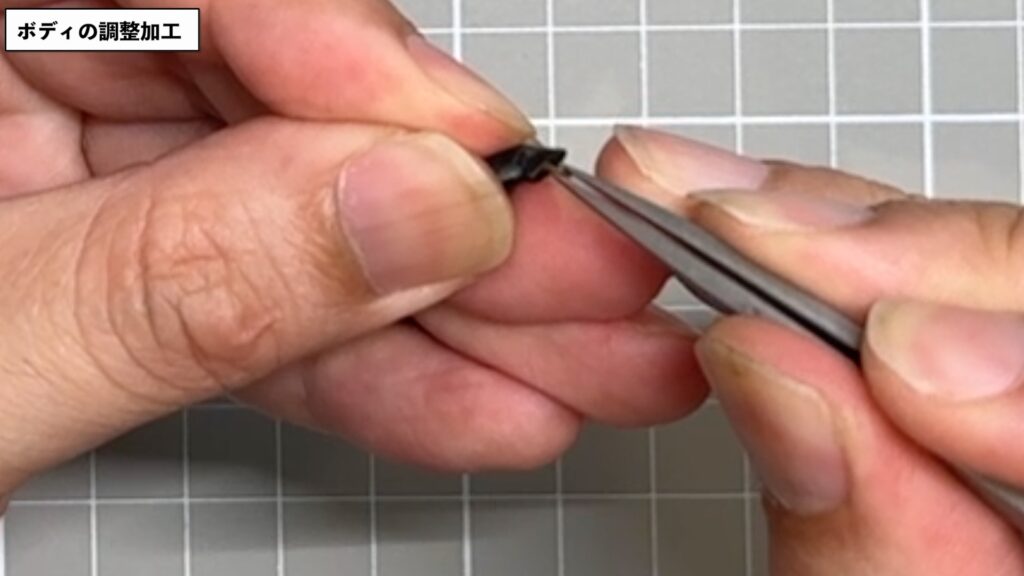

ボディの調整加工

次にスムーズに組み立てられるように調整や加工をしていきます

まずはキーシリンダー部分

こちらはハイキューパーツのマイナスモールドか、3Dパーツに換装するので、0.8mmの穴をピンバイスで開けていきます

そしてドアミラー取り付け部分

こちらは曲面形のドアにミラーを取り付けるのですが、このままだと取り付け部分のダボがなく、不安定な取り付け作業になってしまうので、ドアミラーパーツには0.8mmの穴をあけ真鍮線を差し込み、支柱としました

ドアの方にも0.8mmのピンバイスで穴をあけ完了です

ボディ裏側のインテリア部分はブラックで塗装としたいところですが、成形色がブラックなのでこのまま使います

ですのでボディカラーが付着してしまわないようにマスキング処理をしておきます

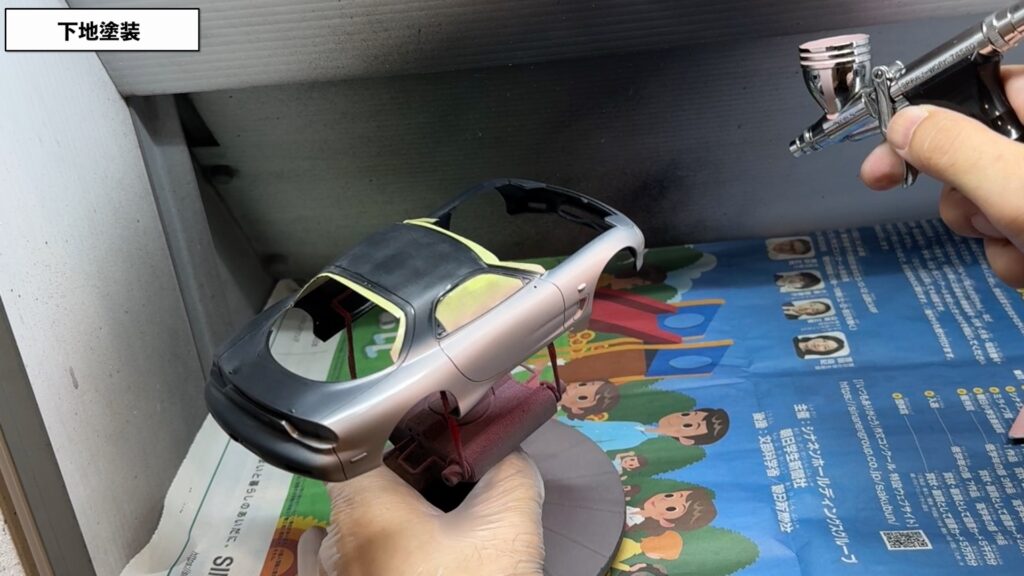

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォピンクを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。