1/24 NITTO DAIHATSU Mira part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は日常の疲れに癒しが欲しいということで軽自動車シリーズです

ストックからヴィンテージキットのミラを引っ張り出してきましたので早速癒されていこうと思います

まずはどんな車なのか下調べ

初代ダイハツミラとは?

ダイハツの初代ミラ、別名ではミラクオーレとも言われていたこの車は、1980年に登場した軽自動車で日本国内だけでなく、輸出市場でも人気を博しました

80年代の日本国内では軽自動車ブームが到来

経済的、社会的な要因によって促進された現象であり、軽自動車市場が急速に拡大した時期でもありました

この軽自動車ブームのど真ん中にいたのがダイハツミラとスズキアルトです

低価格ということで販売台数こそアルトには及びませんでしたが、デザイン性と機能性でアルトをリードしたミラ

エンジンは直列2気筒の550ccで、最大出力は30馬力程度でしたが、軽量なボディと相まって、燃費が良く、経済的な車として評価されました

ボディタイプは3ドア、4ドアのハッチバックで商用車ベースでは、今となっては珍しいウォークスルーバンが展開

経済的で小回りが効くミラはさらに、マイナーチェンジ後は41馬力のターボ車や特別仕様車のミラパルコ、ミラキャトレなどを投入

ミラパルコは渋谷でお馴染みのパルコとのコラボで、当時全国11ヵ所の店舗でも実車の展示や販売を行ったり、情報誌などでも広告展開するなど人気が大爆発

ターボ車では走りを重視した層、特別仕様車は女性や若者に人気となり、軽自動車ブームを牽引してきた車です

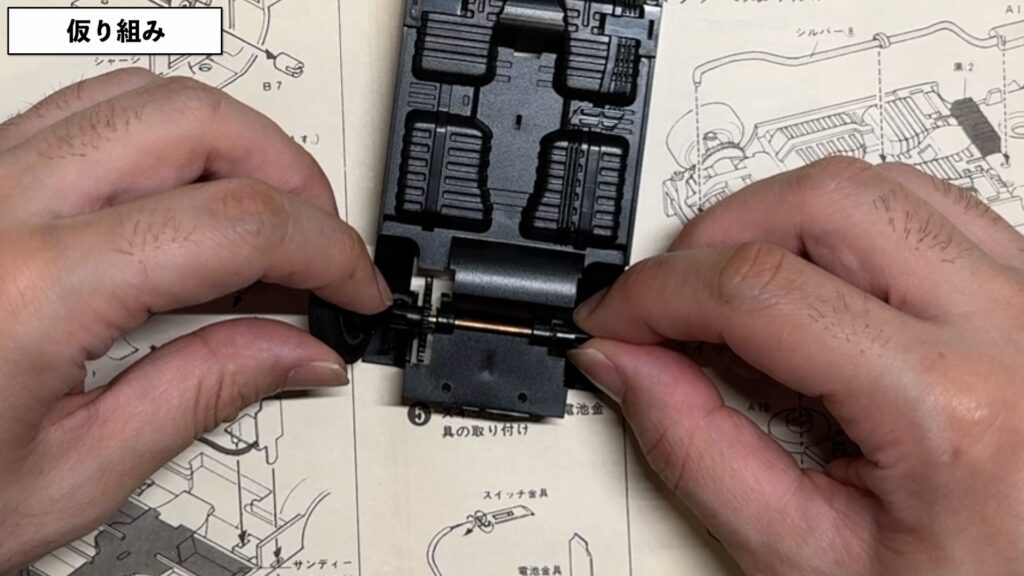

仮り組み

早速仮組みをしていきます

このキットは今はなき日東製のキットで、ダイハツのミラは他のメーカーですと1/20スケールではありますが、アオシマ製(旧今井)のキットで作ることができます

ディティールで定評のあった日東製のキットということもあり、下回りからインテリア、ボディ形状まで忠実に再現されており、1/24スケールも相まってとても可愛らしいモデルだと思います

足回りから仮で組んでいきますが、当時流行したモーターライズ仕様ということで電池とモーラーをシャシーに組み込み走らせたり、ムギ球でライト類を点灯させたりもできるパーツ構成です

前輪はFF機構をまんまモーターで再現するするなど、非常にこだわった設計

足回りの組み方も独特でギヤを絡めて組み込んでいく手法でした

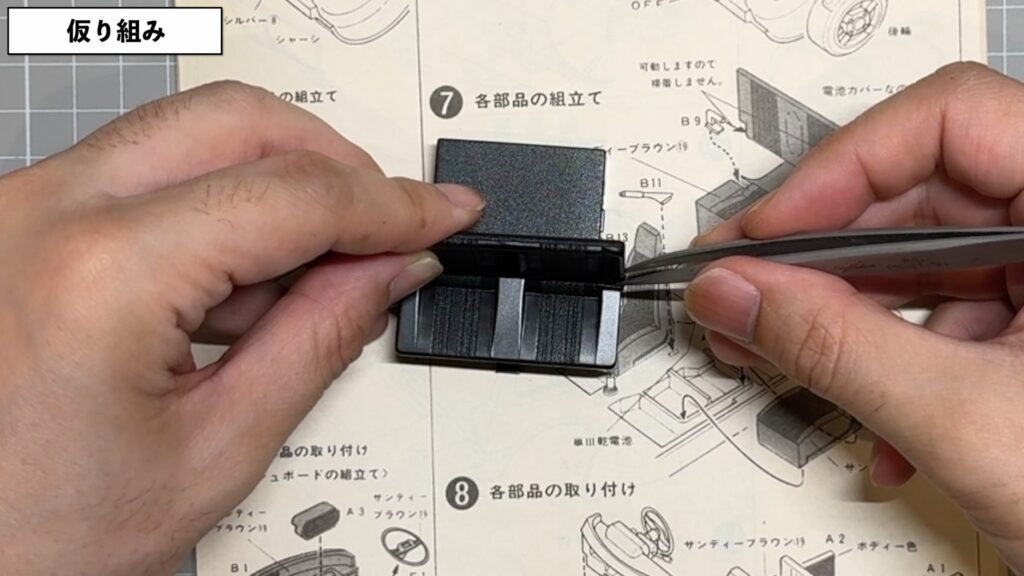

インテリアではシートのモールドもしっかり再現され、リアシートは倒すことも可能です

電池を組み込んでいくスタイルなので床面は凸凹していますが、特に問題はなさそうです

ボディはコンパクトで手のひらサイズ

とても可愛らしく愛くるしいボディです

そしてなんとリアハッチは開閉可能

80年代のプラモデルは既に完成されていたことに驚きを隠せません

フェイスも少しカクカクしていますが問題なし

足回りはフロントがアップ気味なので、ホイールなどを制作すると同時に調整していけたらと思います

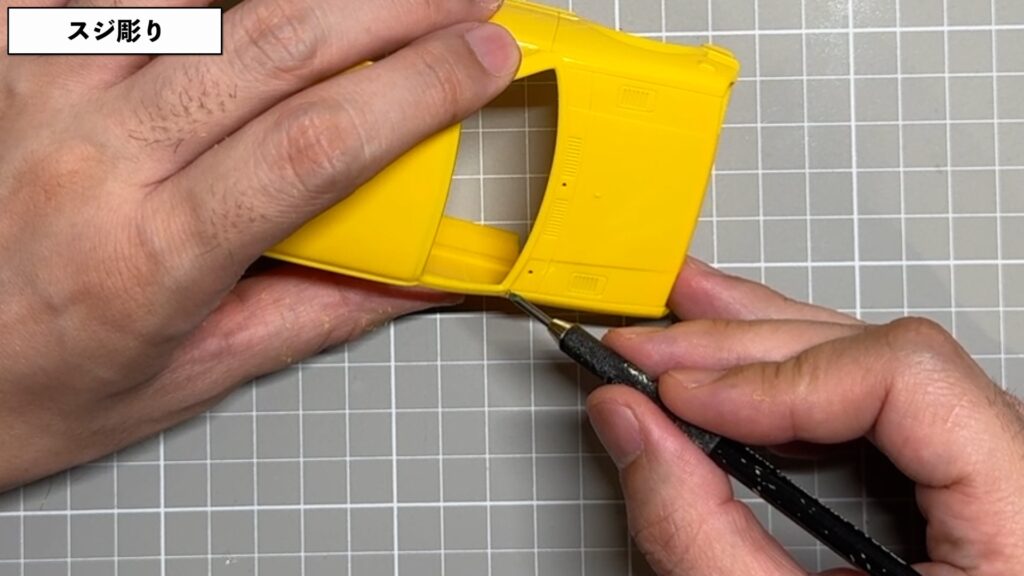

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードでブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmのブレードは全体的な使用

0.2mmのブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています

リアルな完成度を追求するにあたりボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと

塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいシャープさが欠けてしまうので

塗装をする前の下準備の段階でしっかり彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると不自然なシルエットになってしまったりパーツが貫通し割れてしまう場合もありますので

あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3~5往復を目安に

丁寧に掘り込んでいきます

ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目給油口カバーやウインドウモールの外側を筋彫りし塗装に備えます

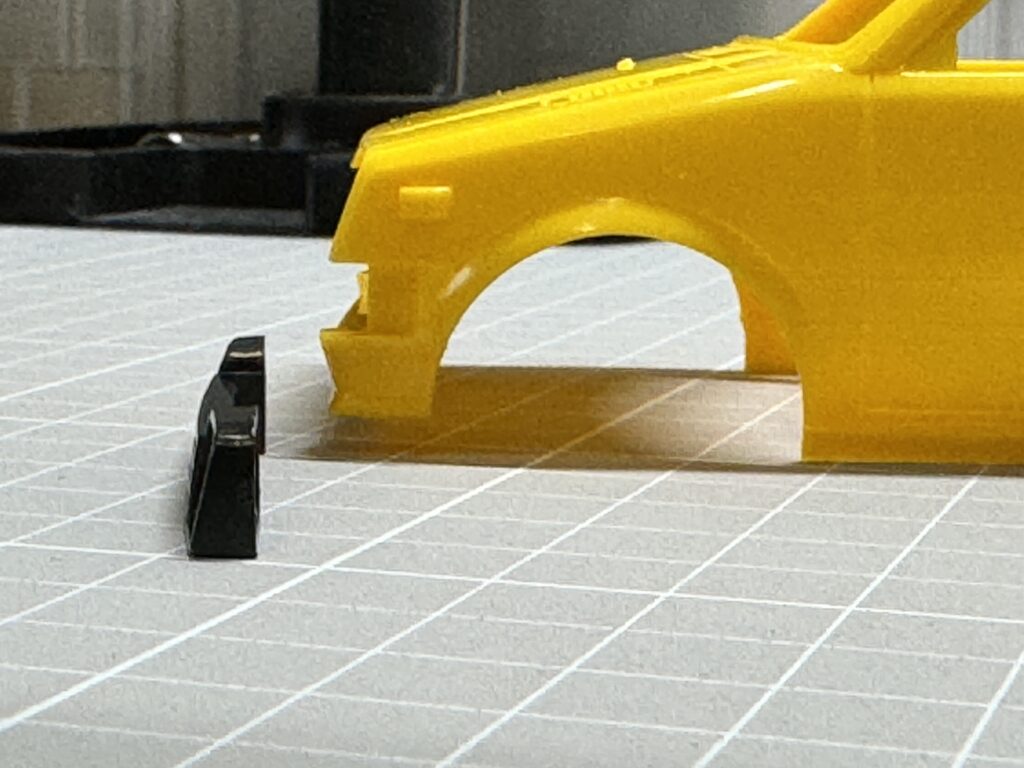

ボディの調整加工

続いてボディの調整と加工です

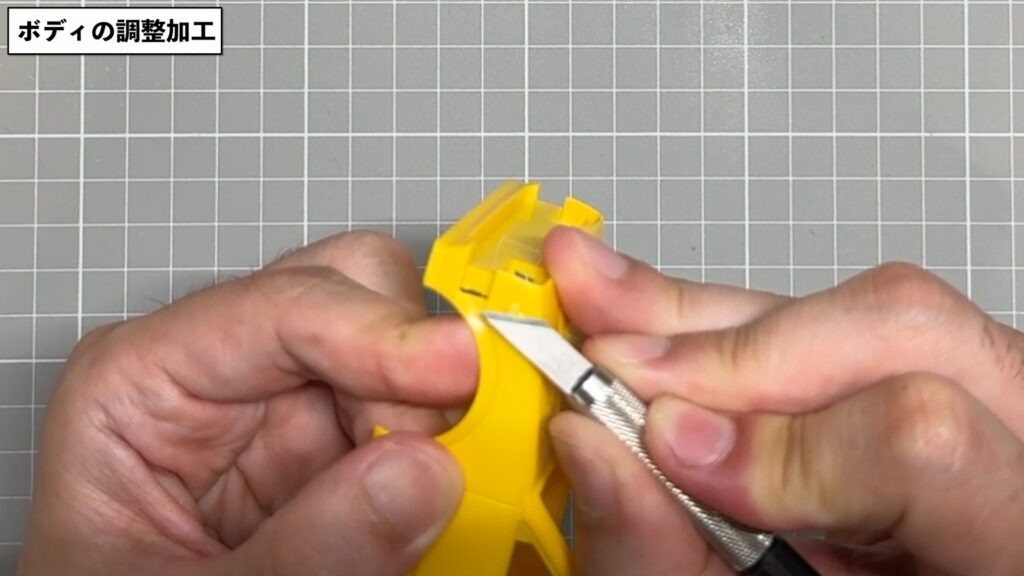

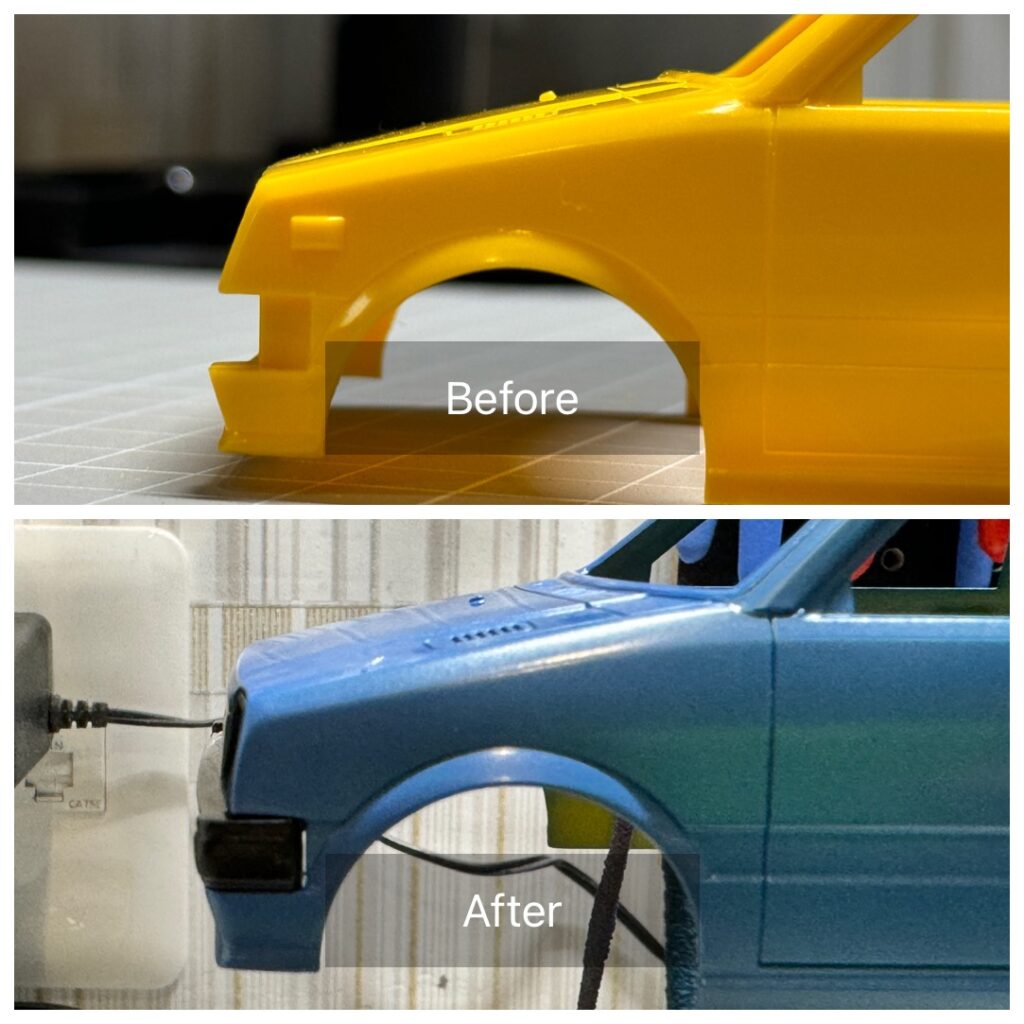

気になった点としてはフロントフェイス

サイドの面が尖りまくっているので、このまま組み上げるとちょっといかついミラになってしまいます

本来のミラはもっとやんわりしている顔なので、この尖りまくった部分をペーパーヤスリで削り滑らかな角度になるように調整していきました

340番から削り始め1500番でフィニッシュ

サイドマーカーは位置と大きさが違和感ありましたので、こちらはデザインナイフで削り取り、ペーパーヤスリで均していきます

取った部分には3Dで制作したマーカーを取り付ける予定です

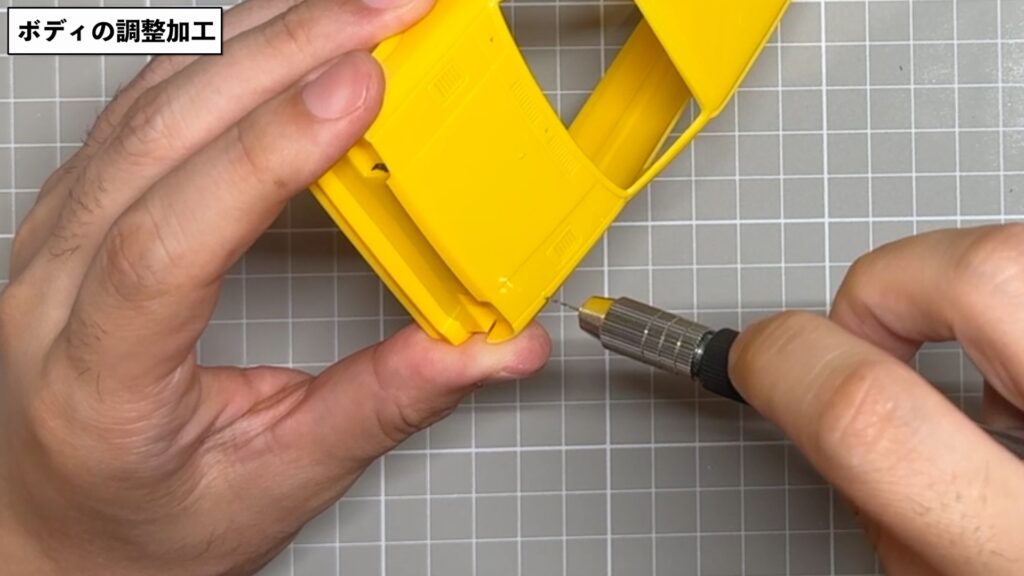

ドアなどのキーシリンダーはマイナスモールドに換装するのでこちらもペーパーヤスリで削除し0.8mmのピンバイスで穴を開けます

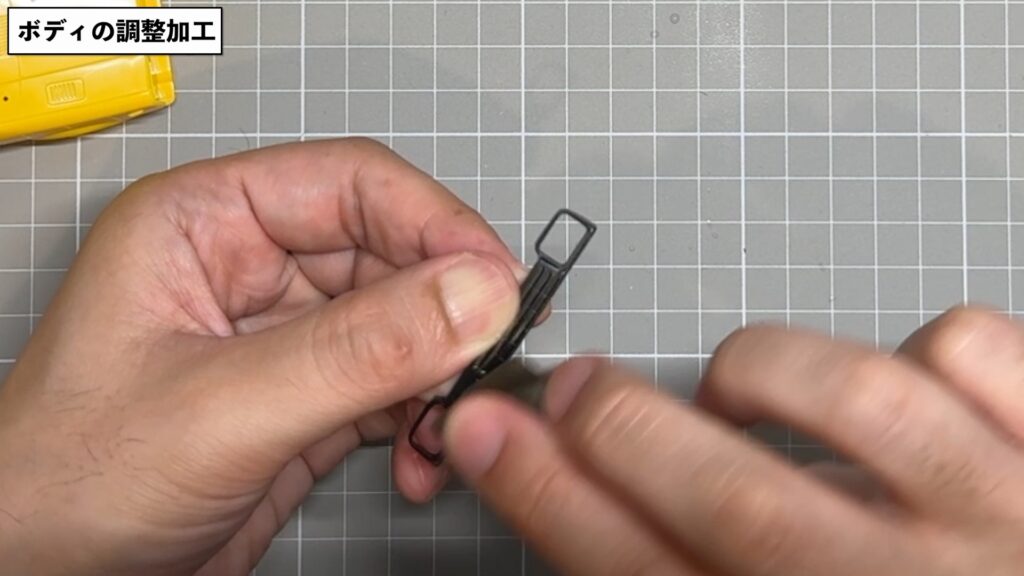

フェンダーミラーはこのままですと取り付けが不安定なので、ミラーパーツに穴をあけ真鍮線を通し支柱とします

ボディ側にも穴を開け完了です

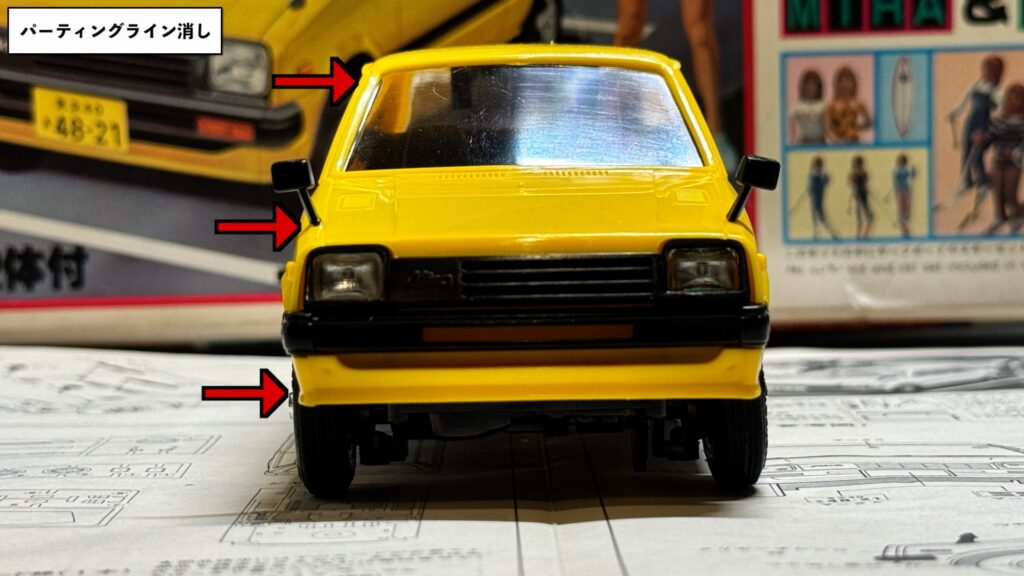

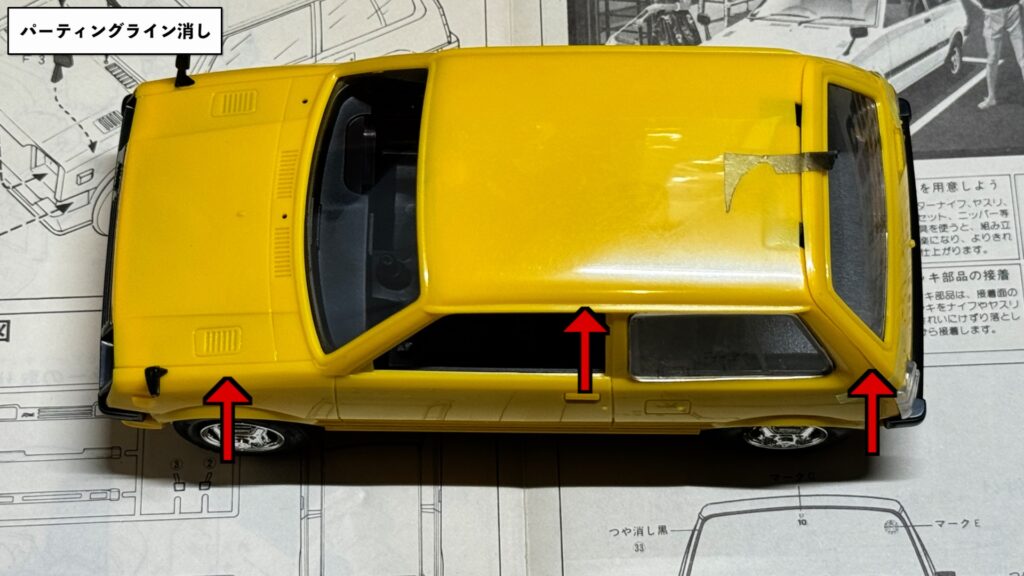

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

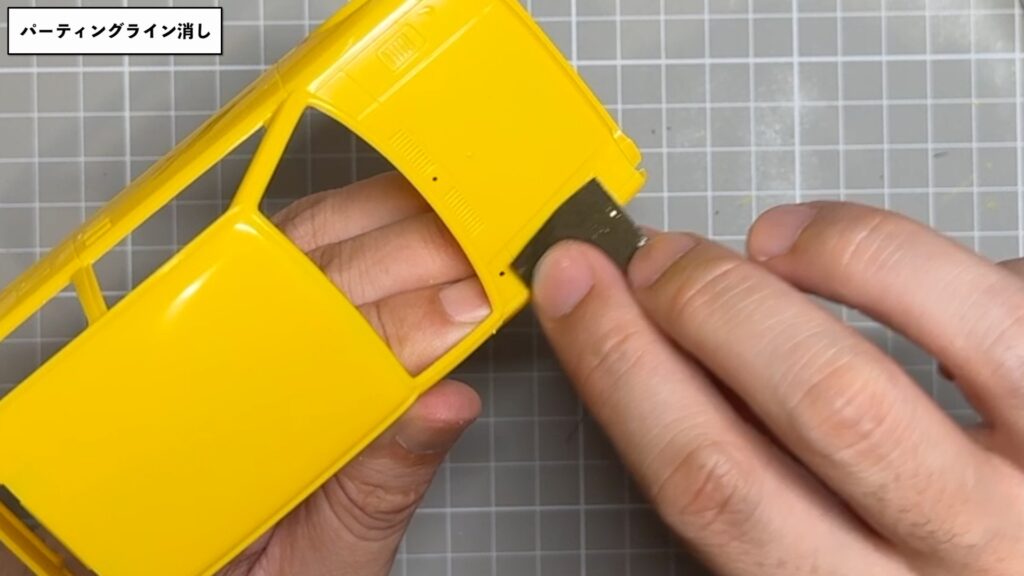

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォスカイブルーを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。