1/24 AOSHIMA NISSAN SKYLINE 後期(C211) ジャパン 旧四車會 チキチキレーシング part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回もアオシマアンバサダーとしての活動で、手持ちのキットからスカイラインジャパン後期をチョイス

ゴリゴリ仕様のボックスアートがお正月しか制作しちゃダメよと言っている気がして制作を躊躇していましたがせっかくのアンバサダーで、アオシマを代表するキットでもあるこのジャパンを思いっきりアピールしたいとの思いで制作をしていきます

まずはジャパン後期がどんな車なのかパッケージとともにご紹介です

スカイラインジャパンとは?

爆発的人気となったケンメリスカイラインの販売終了後、1977年8月にニッサンから発売された5代目スカイライン

「日本の風土が生んだ名車/SKYLINE JAPAN」というキャッチコピーから通称名「ジャパン」とよばれました

ボディバリエーションは4ドアセダン、2ドアハードトップおよびバンの3系列を設定し、セダンおよびハードトップには直列6気筒エンジン搭載車と直列4気筒エンジン搭載車が用意されました

販売開始からわずか2年後の1979年マイナーチェンジにより後期型へ移行され、フロントフェイスが丸目4灯から角目2灯となり、エンジンもターボを追加

日産はこのDOHCエンジンではなかったジャパンの販売でトヨタのセリカから「名ばかりのGT達は道を開ける」と挑発を受けていましたが、後期モデルでターボエンジンを追加したことにより、「今スカイラインを追うものは誰か」というキャッチコピーでターボモデルがなかったセリカを逆に挑発

排ガス規制が時代背景にある中、コスト低減なども叫ばれる時代にライバルと競い合い、エンジン走り共に研ぎ澄まされ、限定車や特別仕様車も多く販売

西部警察にも後期型ジャパンが採用されるなどし、お茶の間の人気もあってか、のちの30スカイラインや32スカイラインよりも売れた車です

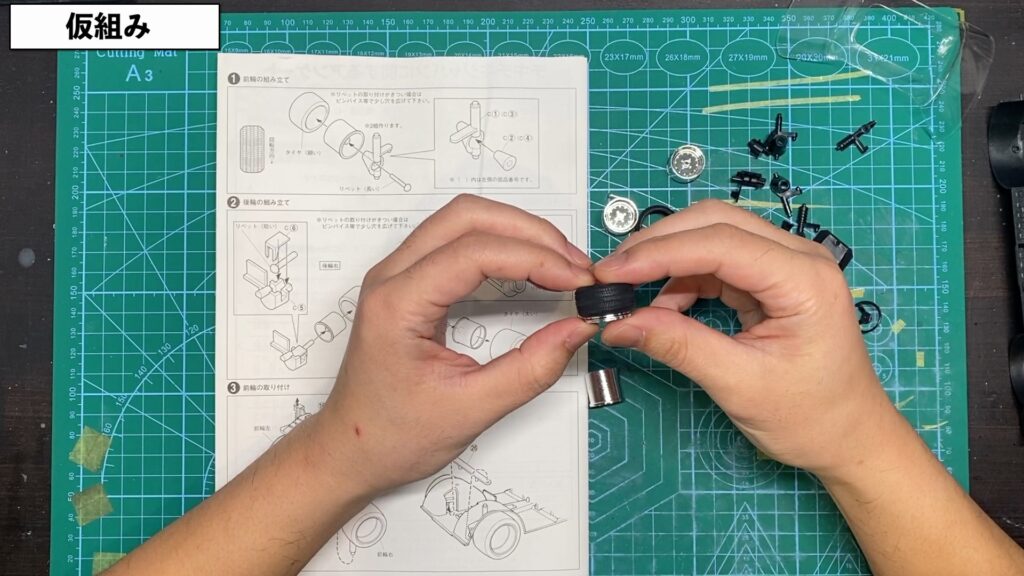

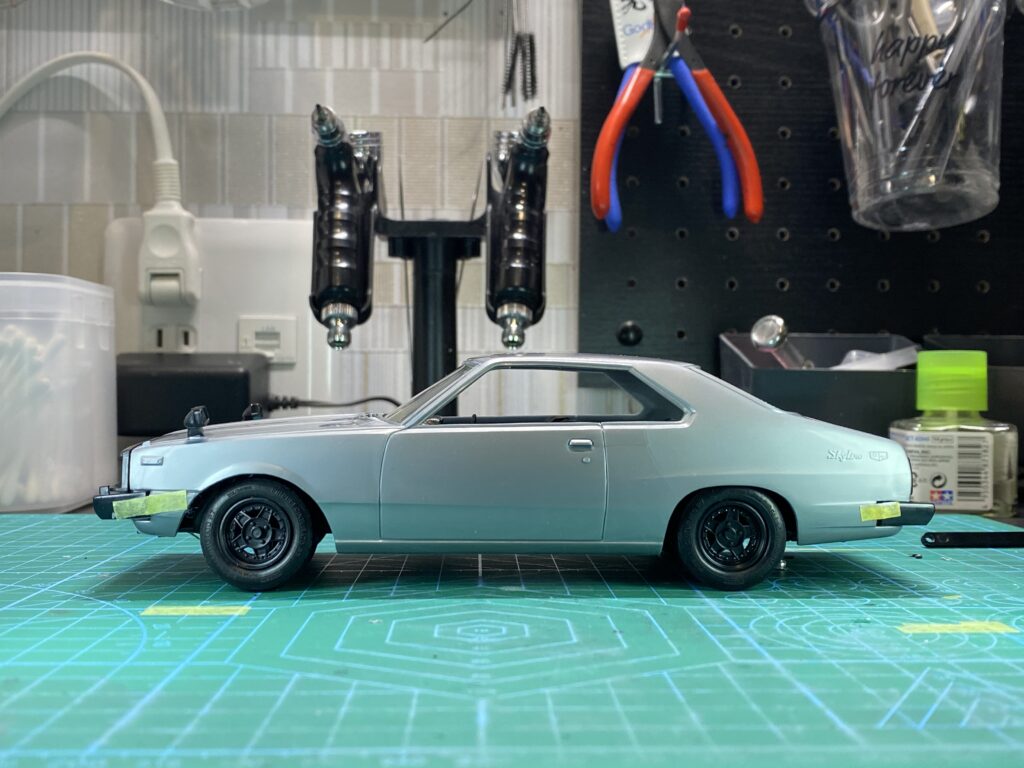

仮り組み

早速まずは仮組みから参りましょう

キットはアオシマから販売されていた旧四車會チキチキレーシングシリーズで、現在のグラチャンシリーズの前身となったシリーズです

ボディはおそらく旧イマイ製のもので、以前制作した前期型と同じかと思います

このシリーズ最大の特徴として挙げられるのが、八の字で完成させることができるパーツがパッケージされてることでしょうか

そのパーツを駆使して仮組みを行なっていきます

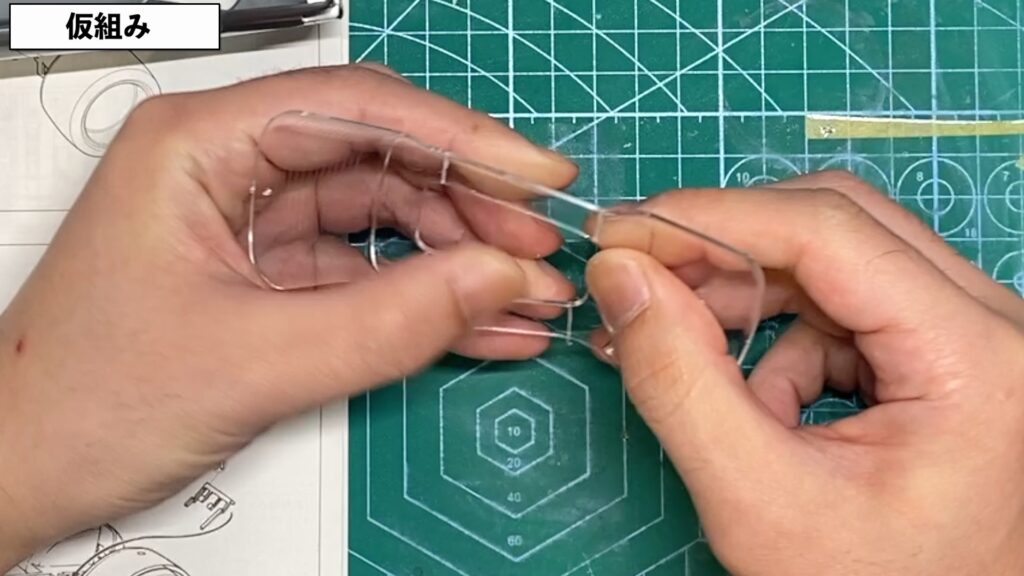

ウインドウはサイドがカットされており、パーツ同士の合いが悪いのでこの時点で2分割に

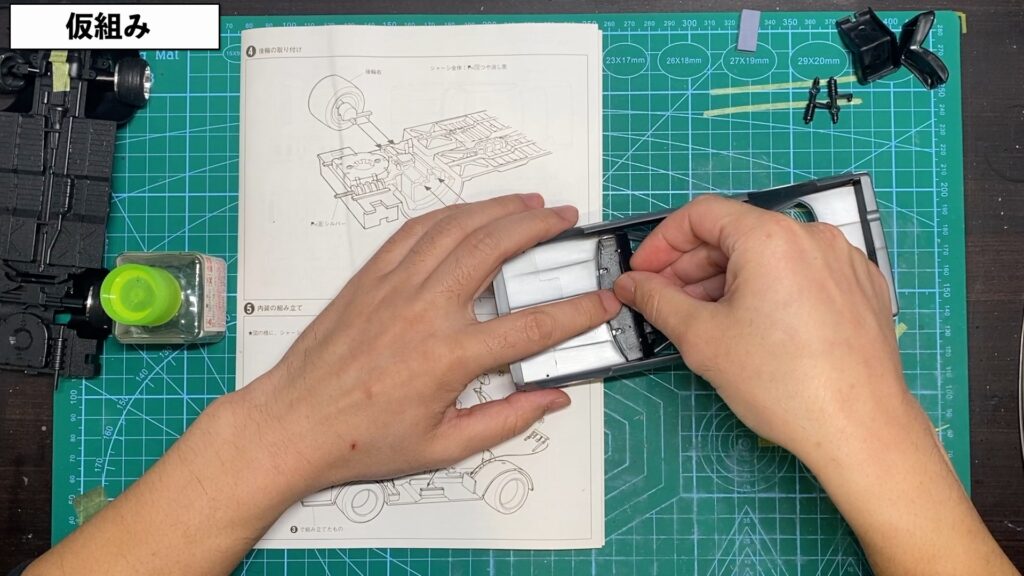

インテリアは高さも大きさもバッチリですので、問題なく組み上げられそうです

ダッシュボードはボディへ取り付けるタイプ

八の字にできるパーツはホイール取り付け部分が斜めになっている機構で、組むだけで簡単にとんでもない八の字になる仕組み

このシリーズよりもっと前のシリーズからリアのシャフトが2分割されゴムで繋ぎ八の字にするといった仕組みがありましたが、そんなの比じゃありません

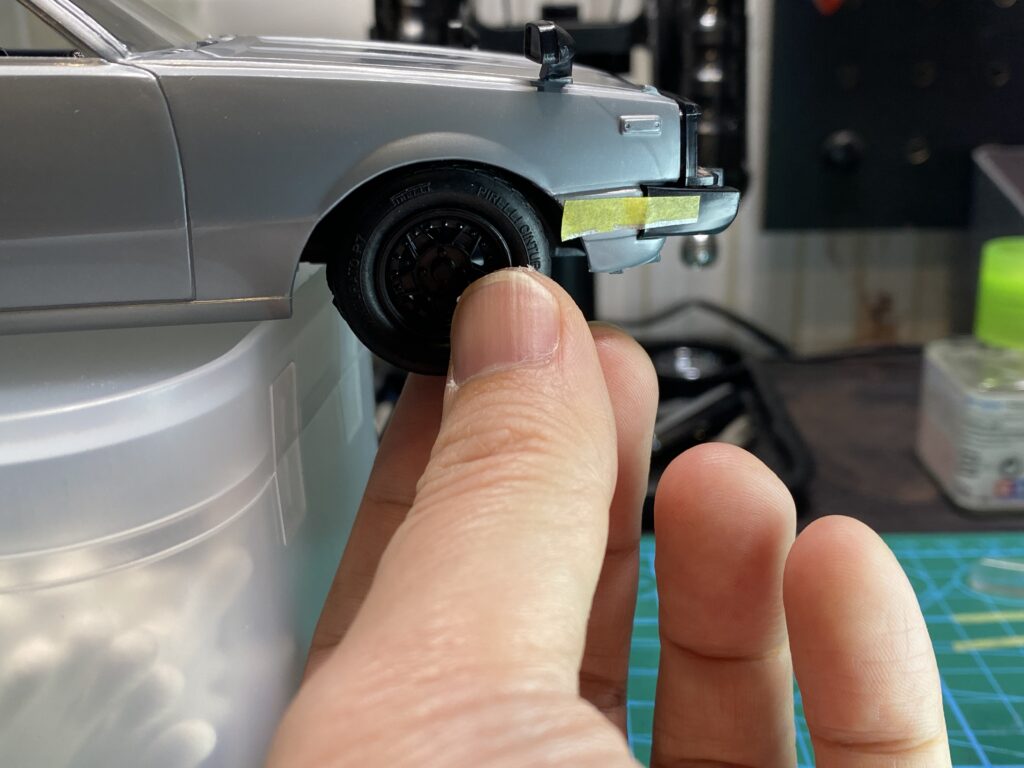

仮で組んだ姿はゴリゴリの八の字で迫力満点

パッケージにはノーマルでも組み上げることができるように、それぞれパーツが入っているので、そちらでも組み上げてみました

結果、アオシマの制作方向とは異なりますが、僕の好みはノーマルスタイルよりですので、若干車高を落としたマイルドチューン仕様で仕上げていきたいと思います

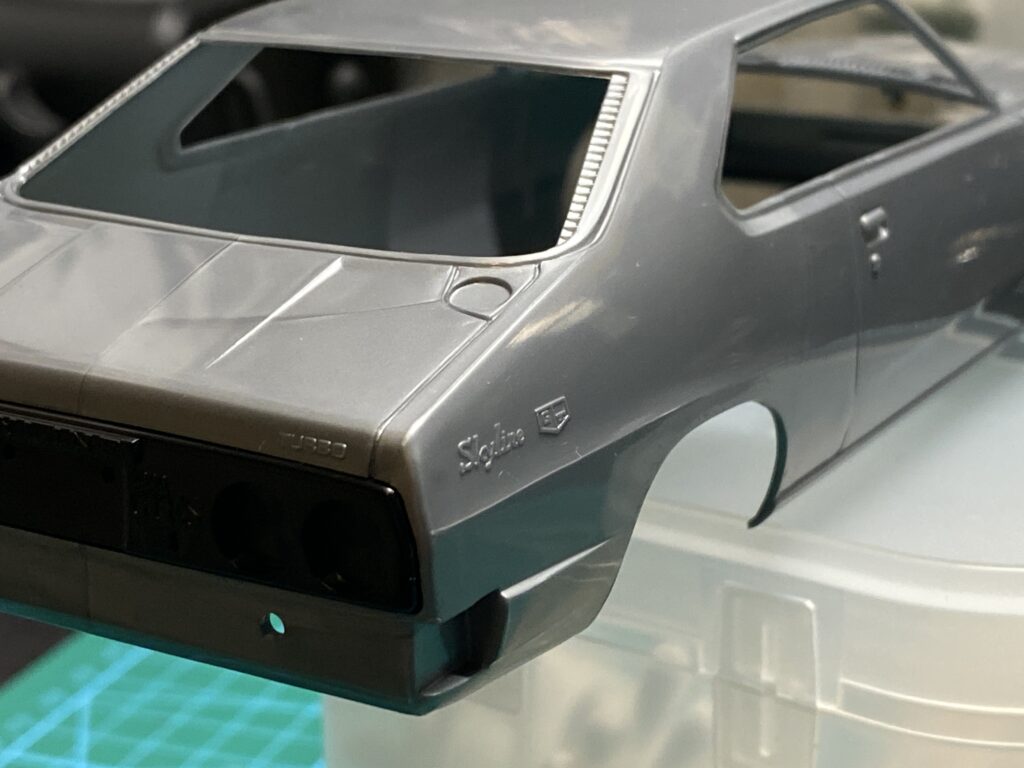

ボディの調整加工

早速ボディの調整から

気になった点は2点

フロントのタイヤハウスが大きすぎることとサーフィンラインが控えめなこと

この点を改善していきます

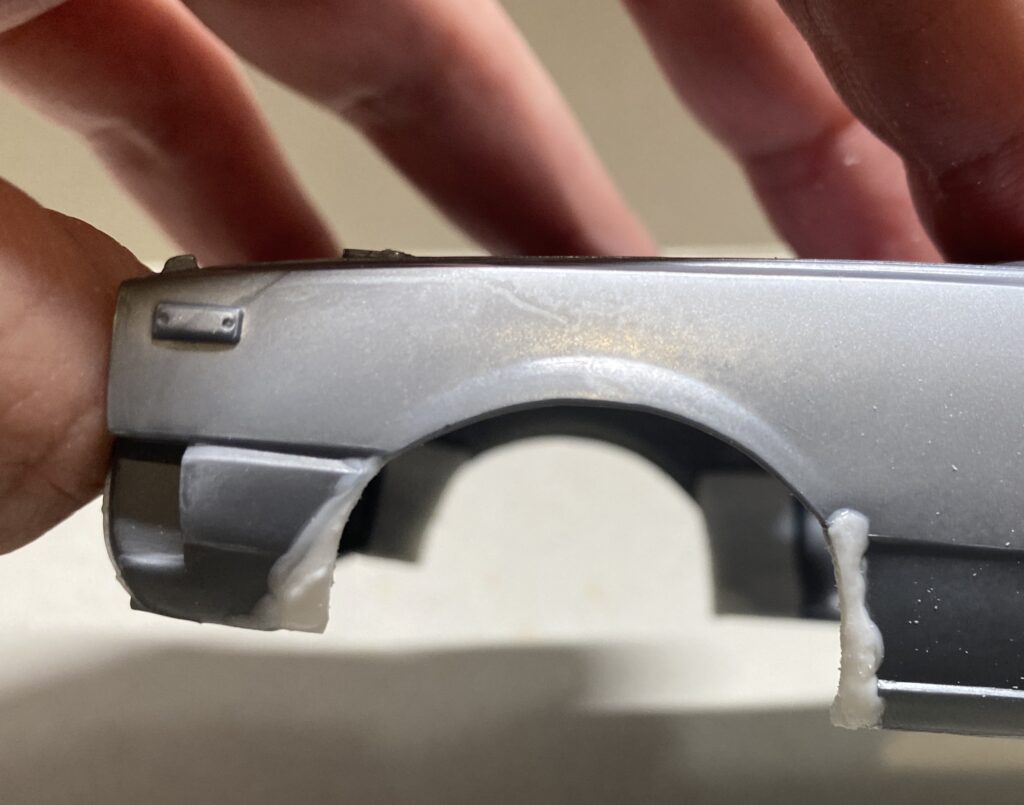

まずがタイヤハウス問題から

幅が広すぎるのでフェンダー裏面からプラ板をカットしたものを取り付け大まかにカット

次にシアノンを流し込みアルテコの硬化促進スプレーで即硬化

そしたらリューターで形を整え、ペーパーやすりで最終調整

モールドをしっかり延長するなどし形を整えていきました

リアサイドのサーフィンラインは控えめなので、ペーパーやすりで彫りを深くし強調

他にはボディ全体のエッジを出したかったので、ペーパーやすりで調整したり、キーシリンダーはハイキューパーツのマイナスモールドに換装するので、0.6mmのピンバイスで穴を開けておきました

ボディ側のフェンダーミラー取り付け部が盛り上がっているので、そちらもペーパーやすりでフラットにし調整完了です

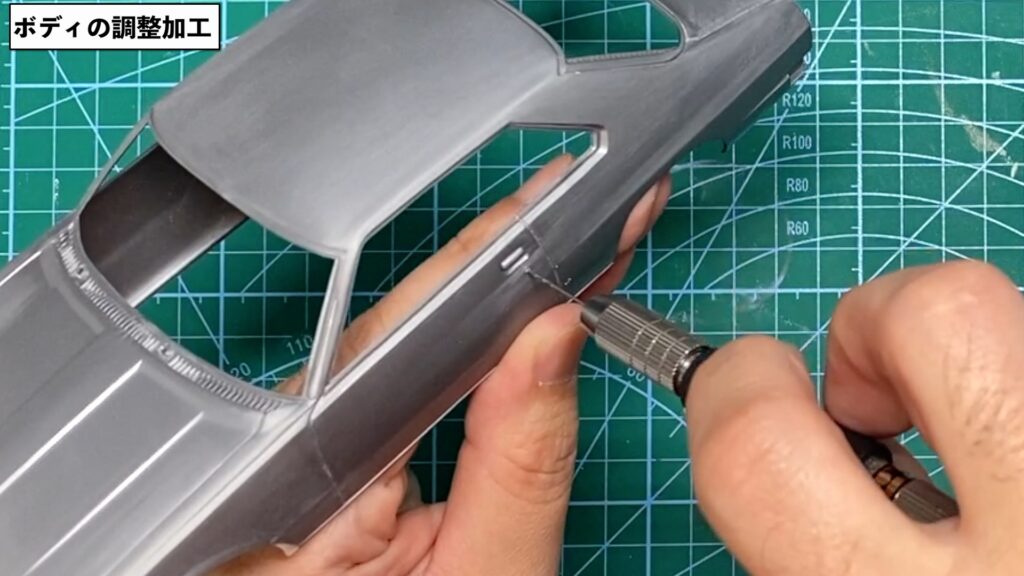

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるため、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

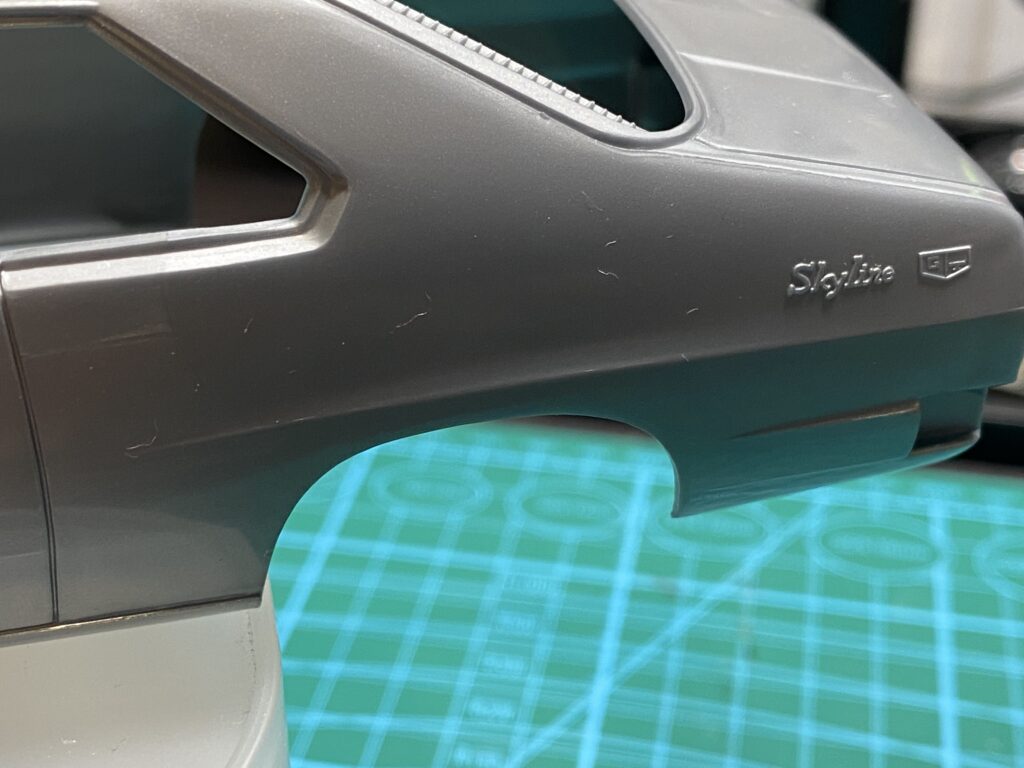

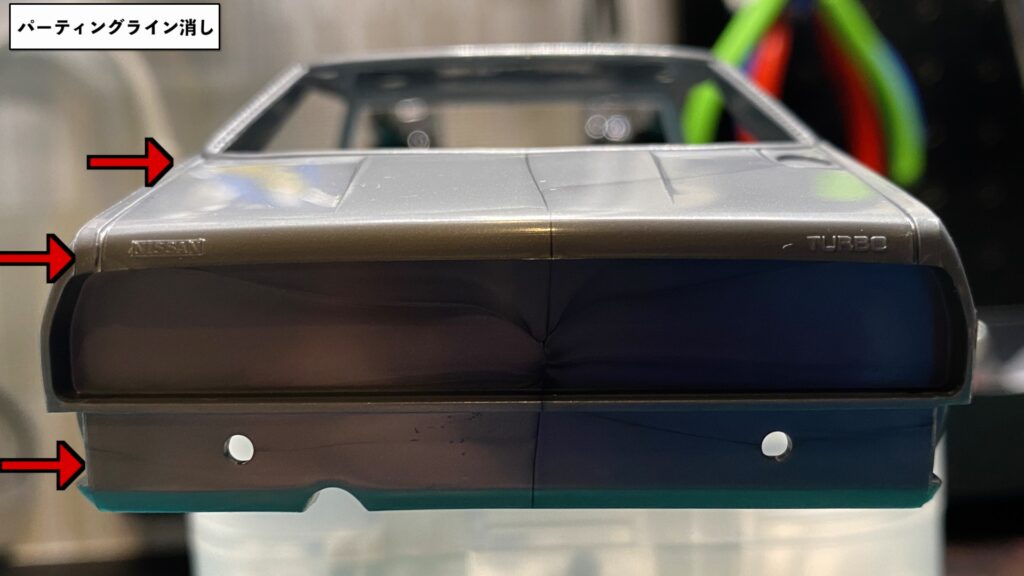

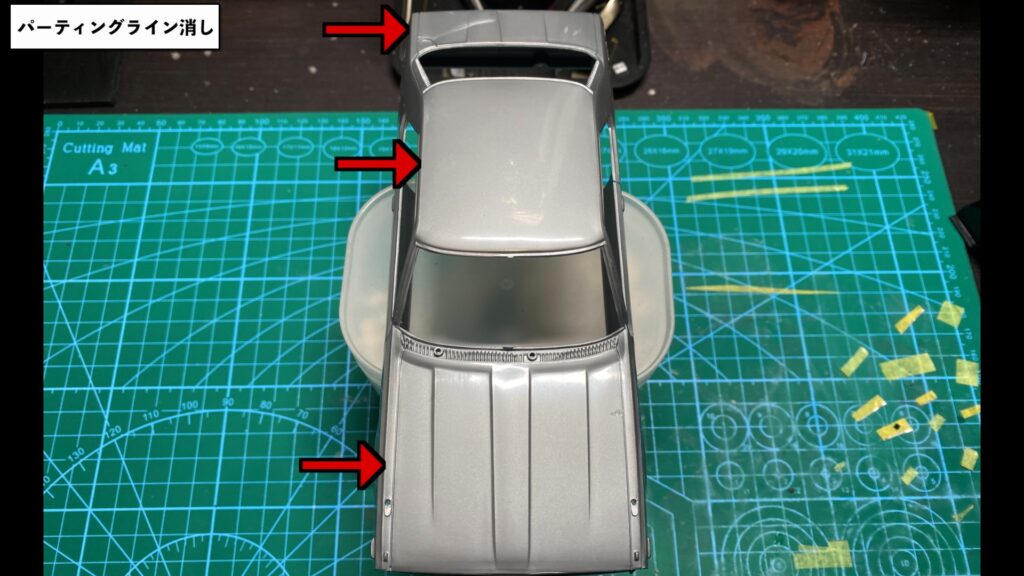

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

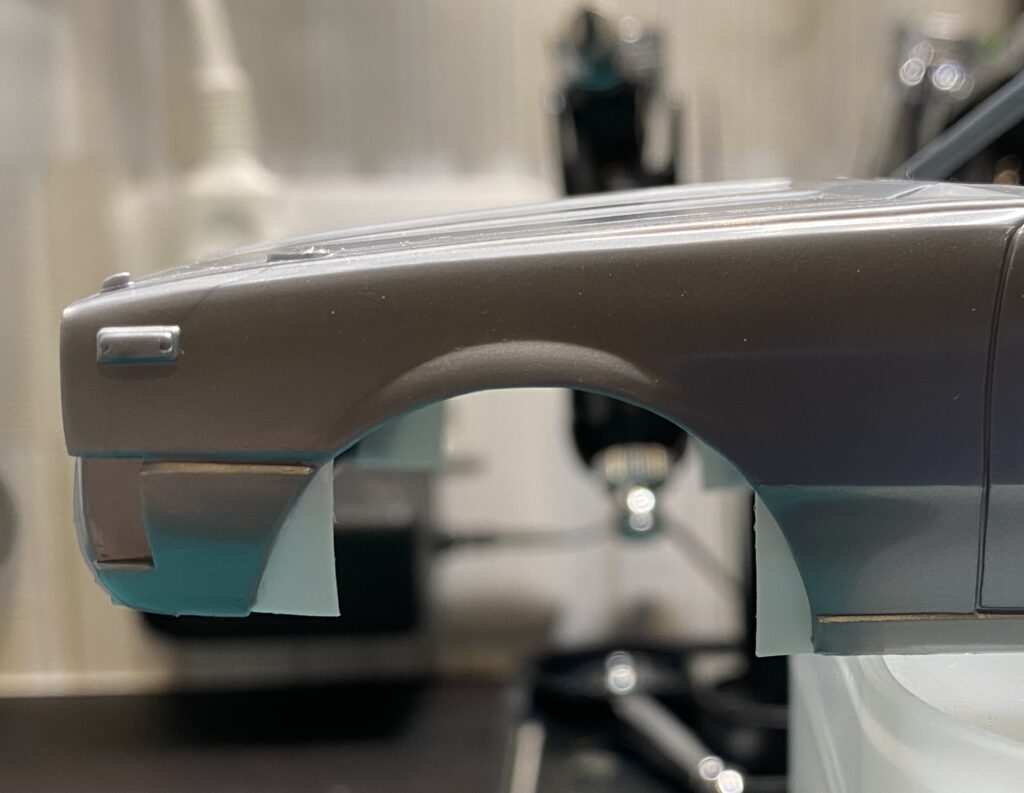

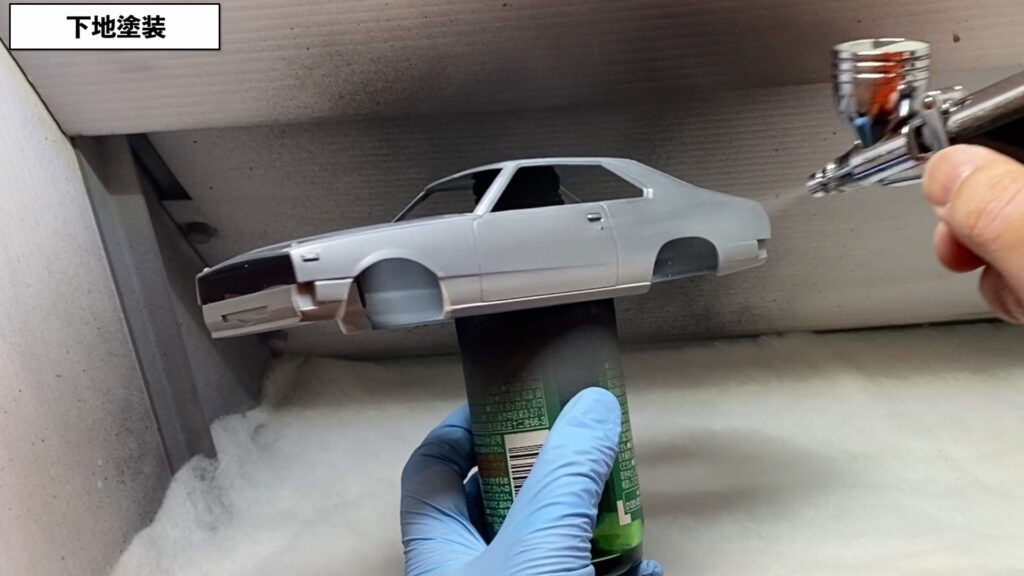

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォサフ(グレー)を吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。