1/24 AOSHIMA CELICA LB 2000GT part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はずーっと模型棚から視線を送り続けてきていたセリカLBをレストア

このキットはアオシマ製で20年ほど前に制作したもので、塗装も仕上がりもイマイチ

今の自身のレベルでどこまでリアルに仕上げられるかを目的とし制作していきます

完成したものを再度ばらしレストアしていく様子を是非ご覧ください

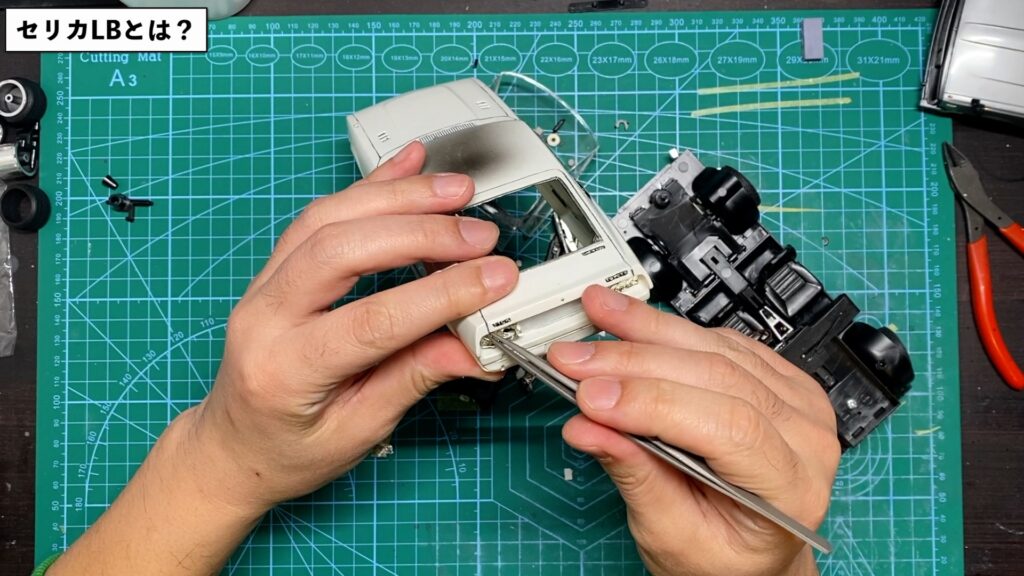

早速まずはセリカLBがどんな車だったのかバラバラにしつつインプットしていきましょう

青島文化教材社 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.37 トヨタ RA35 セリカLB 2000GT 1977 プラモデル

セリカLBとは?

キットのモデルである初代セリカは1970年12月に登場

車名の由来はスペイン語のcelicaから「天の」「天空の」「神の」「天国のような」という意味合いを持ちます

販売開始時は2ドアクーペの通称ダルマのみでしたが、3年後の1973年にこの3ドアリフトバックが登場します

エンジンは1.6Lでは2T-GのDOHCと2T-BのOHV、2.0Lでは18R型のSOHCと18R-G型のDOHCと4種類

最初に販売されたダルマは若年層をターゲットに、LBは中高年をターゲットにアピールされたと言われています

1974年にはマイナーチェンジが行われ後期型に

テールランプが5連から3連になったりボンネットの形状が変更されたりし、一部グレードには衝撃吸収バンパーが設定されました

このキットはテールが3連ですのでおそらく後期型をイメージして製造されたものかと思います

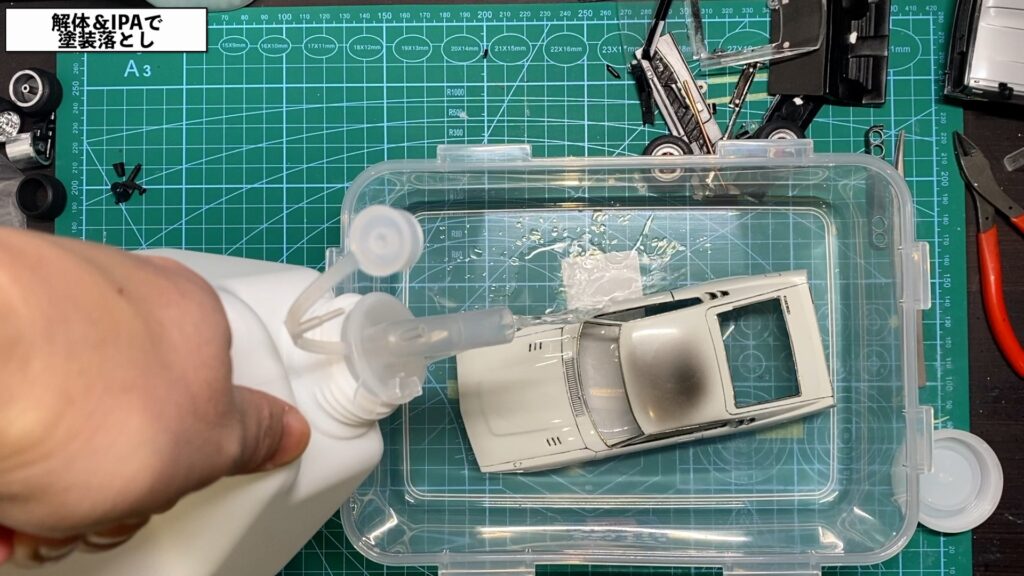

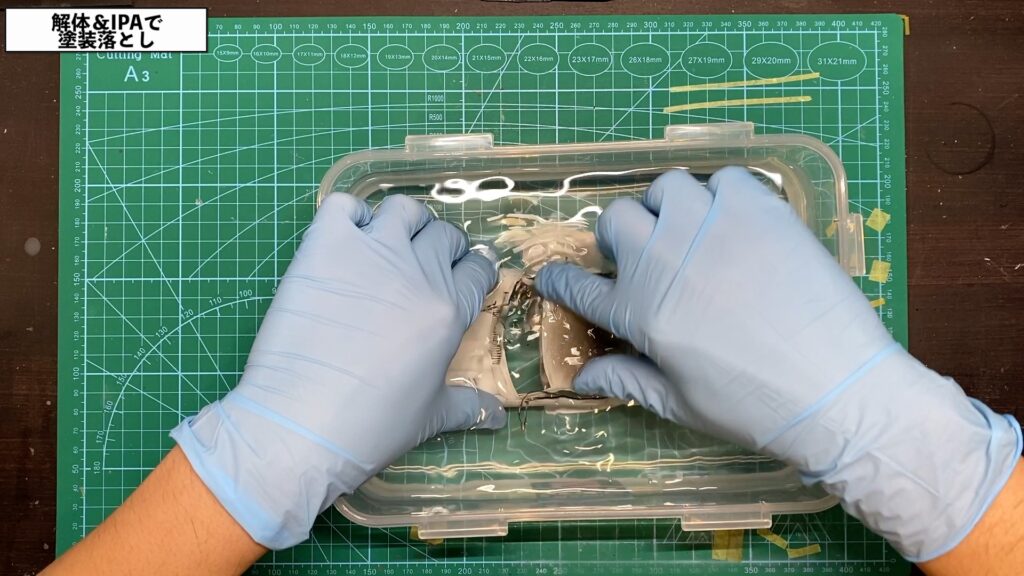

解体&IPAで塗装落とし

解体はできる限りパーツを破損させないように慎重に行なっていき、解体ができたら次は塗装を剥がしていきます

塗装を剥がすのに使った溶剤はイソプロピルアルコール(IPA)で、今回は4Lタイプのものを使用しています

IPA 4000ml 純度99.9%以上 【注ぎ用ノズル付き】 脱脂 イソプロピルアルコール ビー・エヌ ラベル剥がし ガ…

水抜き剤などでも代用は可能です

シンナーなどで塗装を落としていくよりもパーツが痛みにくく、塗装を剥がしていてパーツが破損した、ボディが割れたという事故がなく、なおかつ塗装も剥がしやすいのでおすすめです

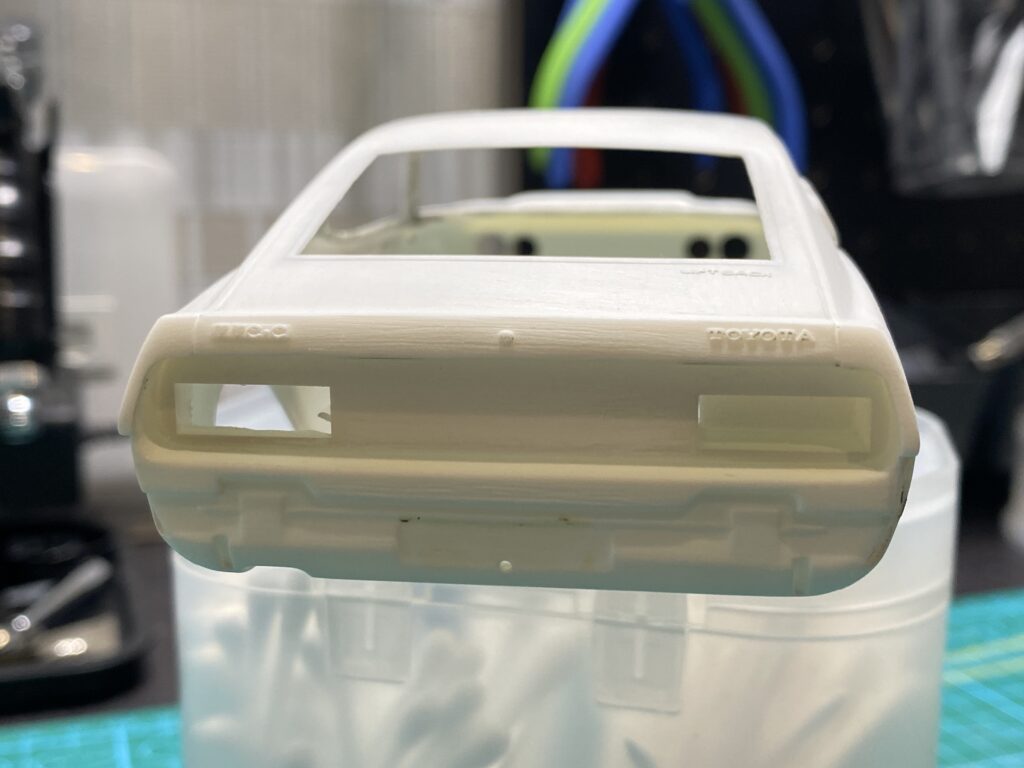

タッパーにIPAをいれボディをドボン

ゴム手袋は必須です

まずは指で擦り塗装を落としていきます

新鮮な塗装面ならベローンっと一気に剥がれてれますが、20年ものの塗装面はそうもいきません

指で細かく擦りつつ歯ブラシなどを使い細かい部分も剥がしていきました

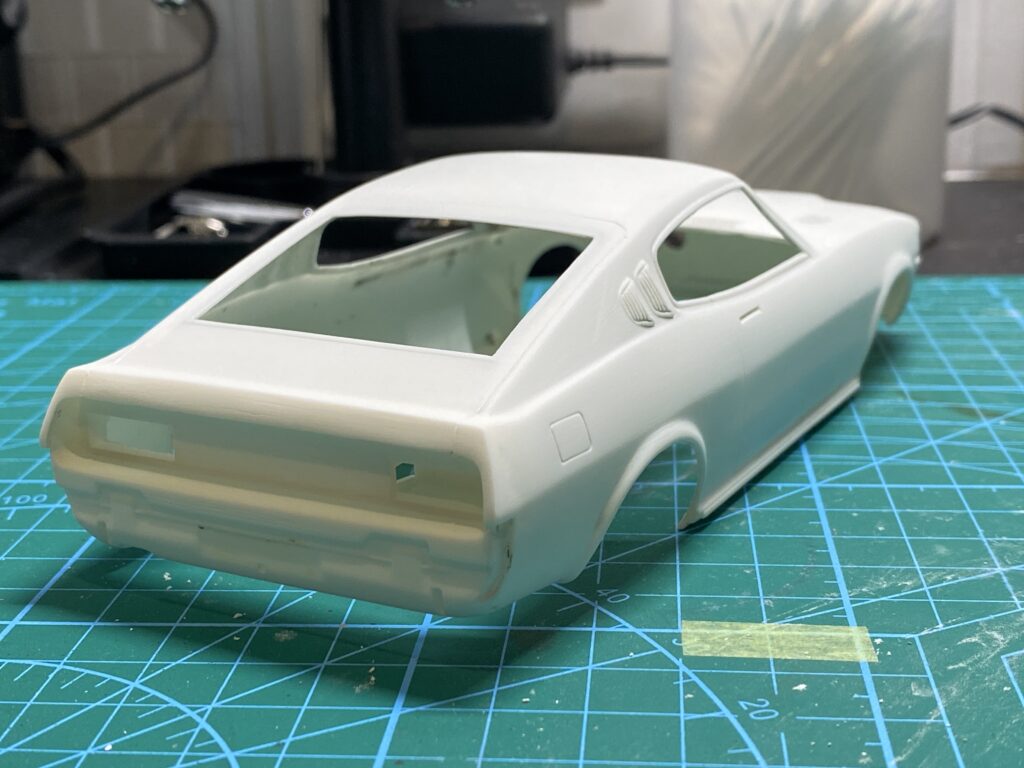

ボディの調整

続いてはボディの調整です

塗装を剥がしたことにより、剥がしきれなかった塗装面や、ボディ表面が少なからず荒れているのでペーパーやすりで整えていきます

ボディ表面を指で触りながら、ペーパーやすりで400番→800番→1500番と徐々に番手を上げつつ整えました

ついでに処理の甘いパーティングラインも整えます

モールドされているエンブレム類は自作のデカールで再現していくので、こちらもペーパーやすりで削ぎ落としていきました

ボディライン同士の境目や、パーツ同士の境目、モールの際などしっかり整え完了です

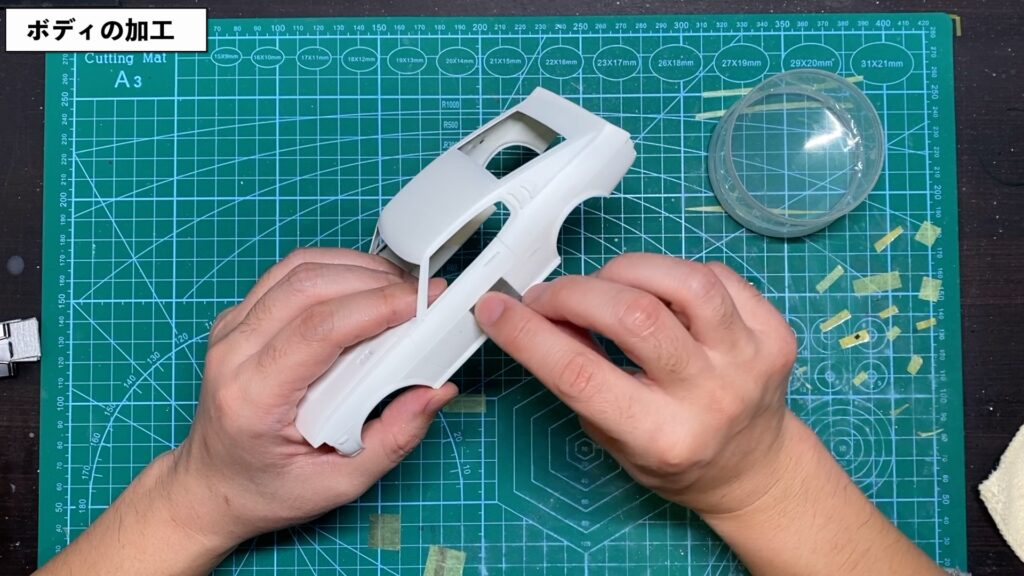

ボディの加工

続いてはボディの加工です

久しぶりに塗装前のセリカLBを見た感想は、なんとなくぼってりしているような感じ

サイドのラインをくっきりさせるのと、リアサイドのおしり部分とダックテールをシャキッとさせること、サイドのモールを削り落とすこと、フェンダーアーチを小さく修正することとし加工をしていきます

まずはサイドのモールを削り落とし、サイドのラインが見えたところで、そのラインに沿ってペーパーを当てていきます

しっかりエッジが出たことを確認し完了

ダックテール部分やリアサイドのおしり部分もエッジをしっかり出すことを意識し加工していきました

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるため、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

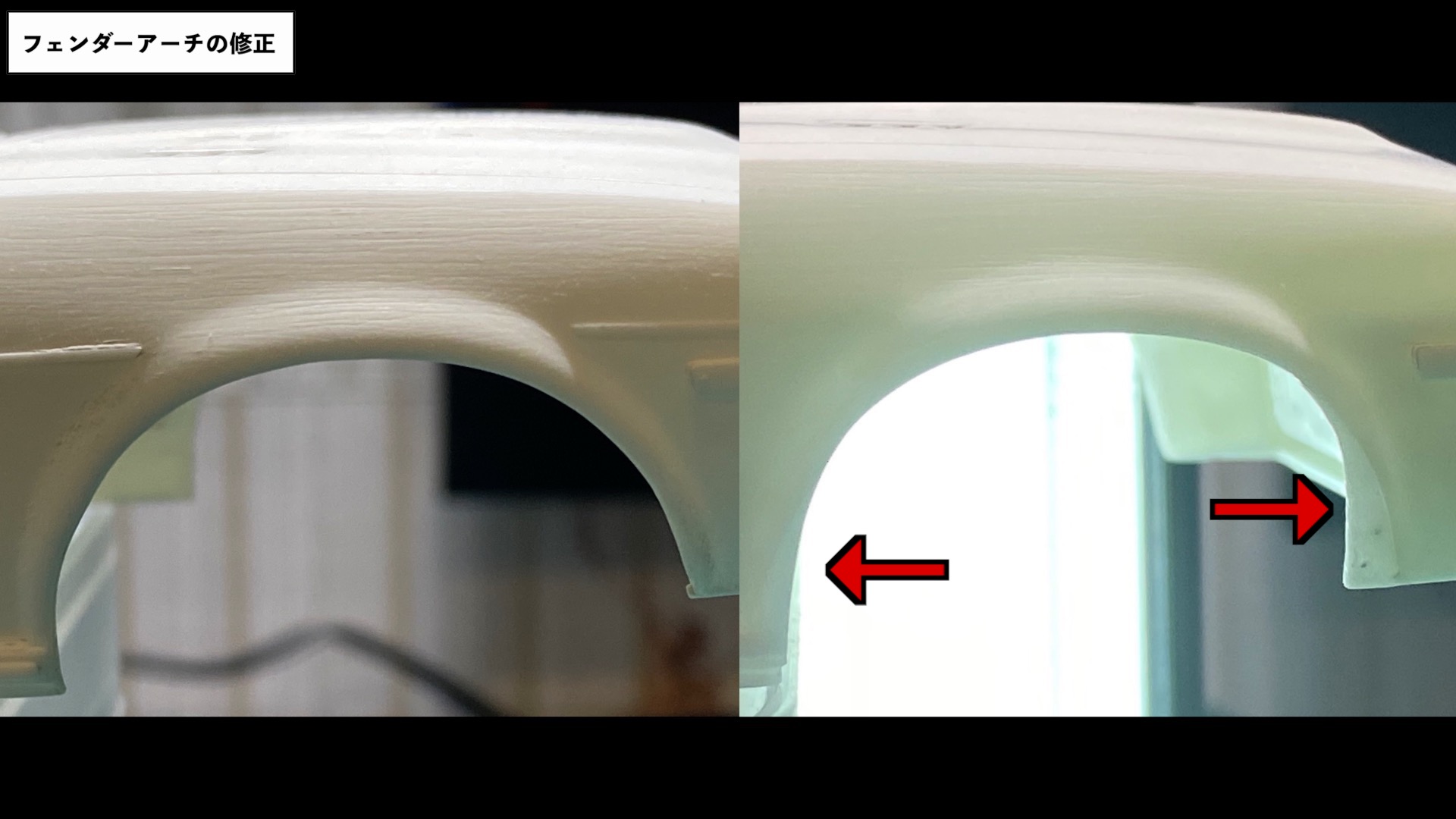

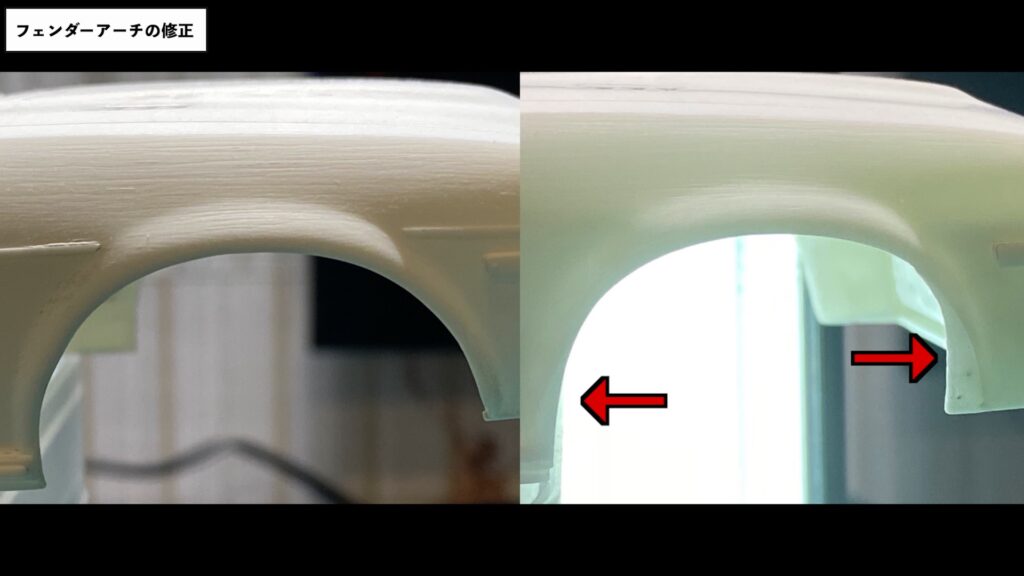

フェンダーアーチの修正

続いて気になっていたフェンダーアーチの修正です

このキットはアオシマ製で、1つのキットでノーマルバージョンからワークスバージョンまで幅広く展開されている背景を鑑みると、太いタイヤなどを履かせてもしっかり舵を切れるように設計したのでは?と推測

だからどのモデルもフェンダーアーチが広めなのではないかと思いました

このままでもあまり気になりませんが、今回はチャレンジしてみたいと思います

1mmのプラ板をカットしフェンダー内側に接着

接着がしっかり固定できたらシアノンを盛り付け、すぐさまアルテコスプレーを吹き付けてシアノンを硬化させていきます

しっかり硬化したらリューターで削り込みです

ボディに傷をつけないよう注意しつつ削り込んでいきます

削り込んである程度形を作ったら、ペーパーやすりでじっくり形を整えていきます

イメージとしてはフェンダーの盛り上がる部分の位置をずらしていくこと

フロントバンパーよりになっている盛り上がりをリア側に少しずつずらし完了です

これで少しは実車に近づけたかな?ということで

下地塗装

次は下地塗装です

本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサフエヴォ(グレー)を吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。