1/12 TAMIYA DAX 125 TAMIYA LIMITED EDITION part2

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、タミヤのDAX125制作パート2です。

タミヤ(TAMIYA) 1/12 オートバイシリーズ No.142 Honda ダックス125 タミヤリミテッドエディション プラモ…

フレーム塗装からリア周りの組み立て、さらにエンジンの組み立ても収録しました。

ケーブル類の追加工作に加え、新しく手に入れたコンパウンドも試していますので、ぜひ最後までお楽しみください。

フレームの塗装

まずはフレームの塗装から入ります。

DAX125の純正カラーは、パールグリッターブルー、パールカデットグレー、パールネピュラレッド、そして新色のパールシャイニングブラックの全4色が用意されています。

タミヤ版ではパールグリッターブルーがモデルですが、今回は「これしかない!」と思ったカラーをチョイスしました。

それが、ガイアノーツの蛍光イエローです。

塗料はガイアの薄め液T-01で1.5倍に希釈し、エアブラシで吹き付けます。

使用するのはガーレリ製アドバンスシリーズ GHAD68。口径0.3mmと0.5mmを切り替えながら使えるモデルです。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

塗装工程は3ステップ。

1工程目は曲線や角を中心に、2工程目は広い面積、3工程目で全体をムラなく仕上げていきます。

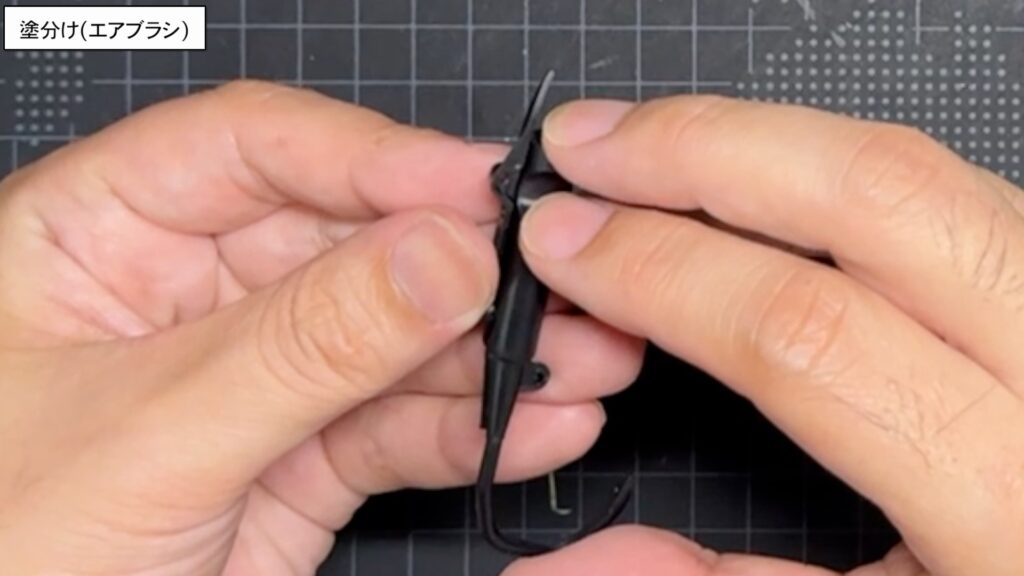

塗分け(エアブラシ)

続いては、エアブラシを使った塗り分けです。

まずは、先に組み立てても問題のないエンジンやマフラーを組み上げてから塗装に入ります。

下地には、エンジンパーツやフロントフォーク、ホイールなどのメタリック塗装用として ガイアノーツのエヴォブラック を使用。

さらに、スイングアームやフロントフォークは素材の違いを表現するためにマスキングをして、ツヤありブラックを重ねてコントラストを出します。

そこからいよいよメタリック塗装です。

エンジンのセルモーターやステップ下部には フラットアルミ。

フロントフォークや外装の一部には スーパーステンレス。

フェンダーやサイドカバーには マイカシルバー。

ブレーキディスクや外装のアクセントには スーパークローム。

ブレーキキャリパーは メタリックグレー。

ステップやホイール、マフラーには粒子の細かい グラファイトブラック。

ペダル類には スーパーアイアン。

灯火類にはもちろん クリアレッド。

そして今回のプチ目玉。3Dで用意したセルモーターカバーは、ヘルメットと同じ メタリックブルー で仕上げています。

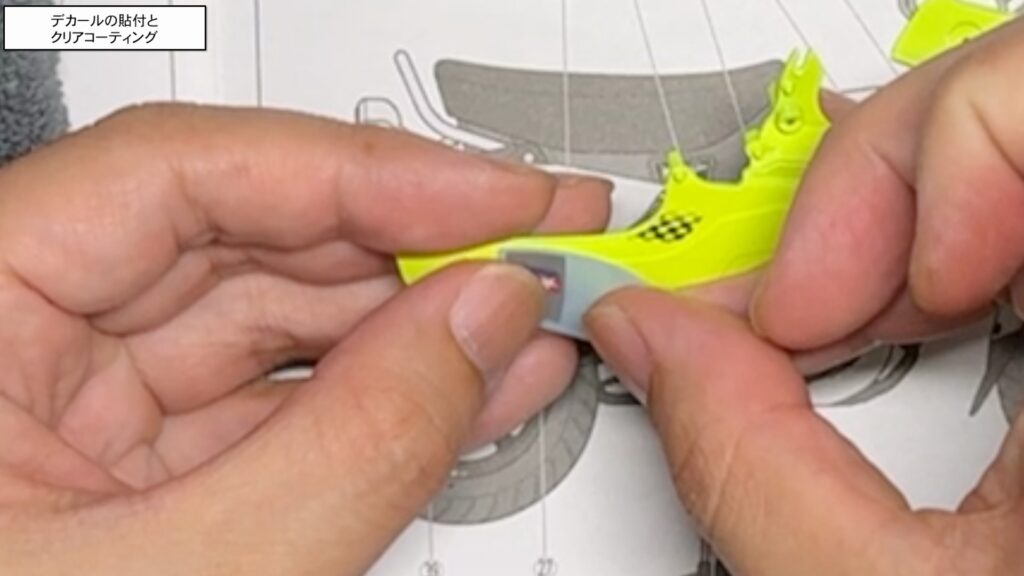

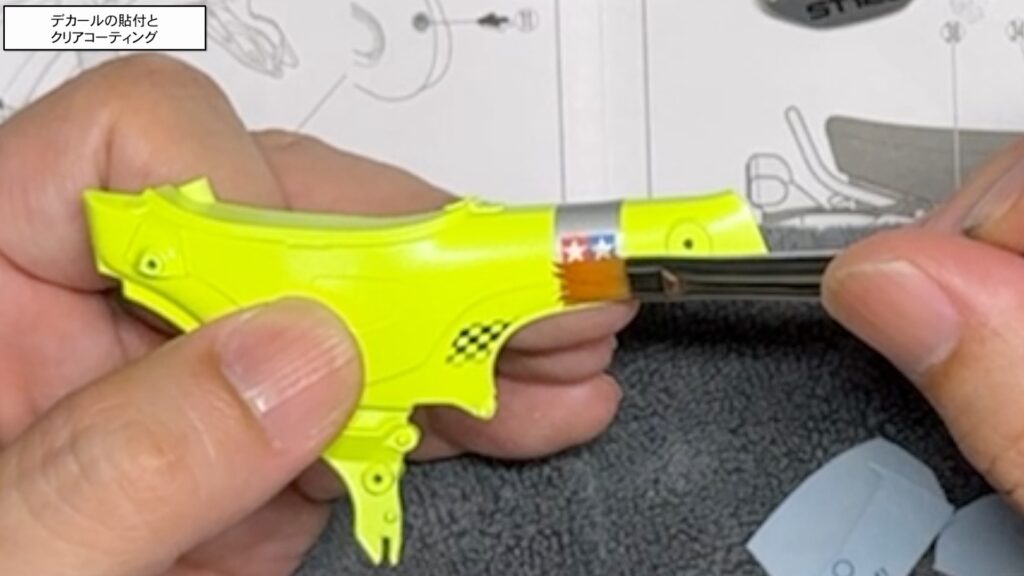

デカールの貼付とクリアコーティング

次はデカールの貼り付けとクリア塗装です。

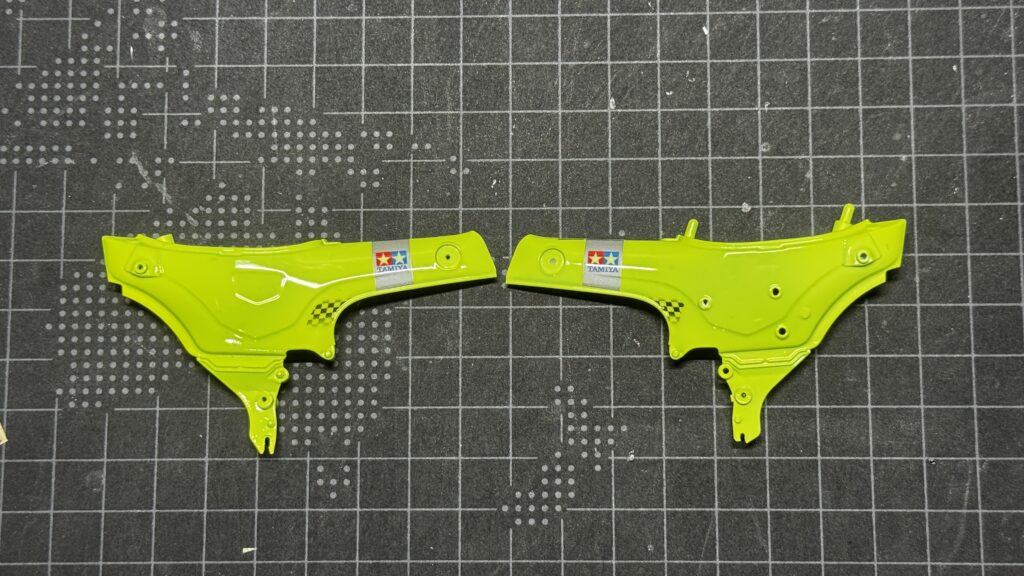

蛍光イエローで仕上げたフレームは、デカールを貼ったうえでクリアコーティングをかけたいので、まずはデカールを貼っていきます。

左右のフレームにはタミヤマークのシンボルデカールをペタリ。

水転写式なので、台紙からスライドさせるようにして慎重に貼り付けます。

さらにフレーム中央にはコーションデカールも追加。

続いてホイール。こちらは非常に細かい上にR形状があって苦戦しましたが、貼り付け後にマークフィットを塗布して形状にしっかり馴染ませます。

水分と空気をきちんと抜いてフィットさせたら、いよいよクリア塗装に入ります。

使用するのは Gaahleri アドバンスシリーズ GHAD-68 のエアブラシ。

クリアは クレオスのスーパークリアⅢ(GX100) を、ガイアノーツの薄め液 T-01で1.5倍に希釈して使用しました。

塗装は三段階。

1回目はふわっとミストを振りかけるように砂吹き、

2回目は全体をしっかりコート、

3回目は薄め液の原液を吹いてレベリングし、塗面を整えて仕上げています。

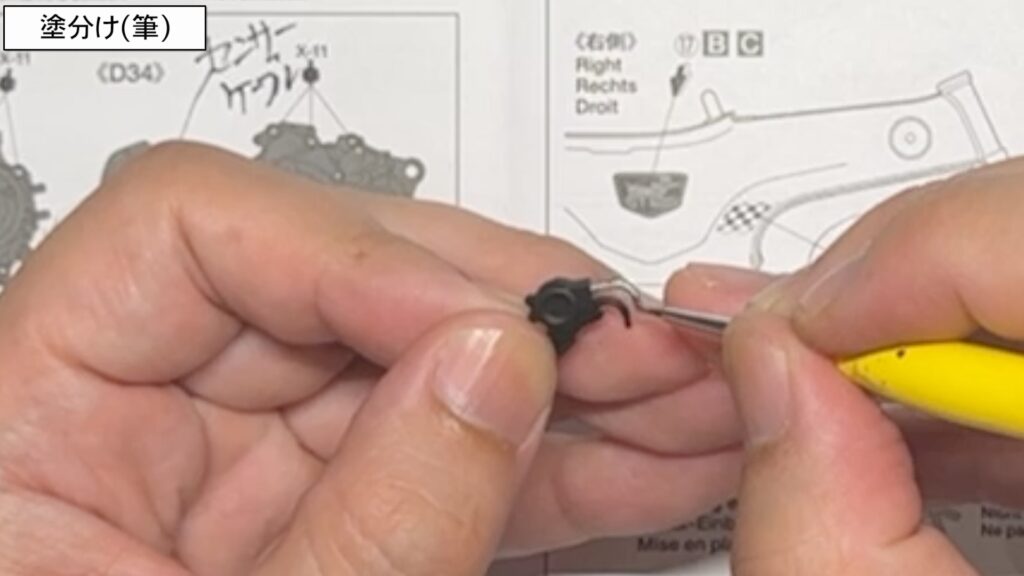

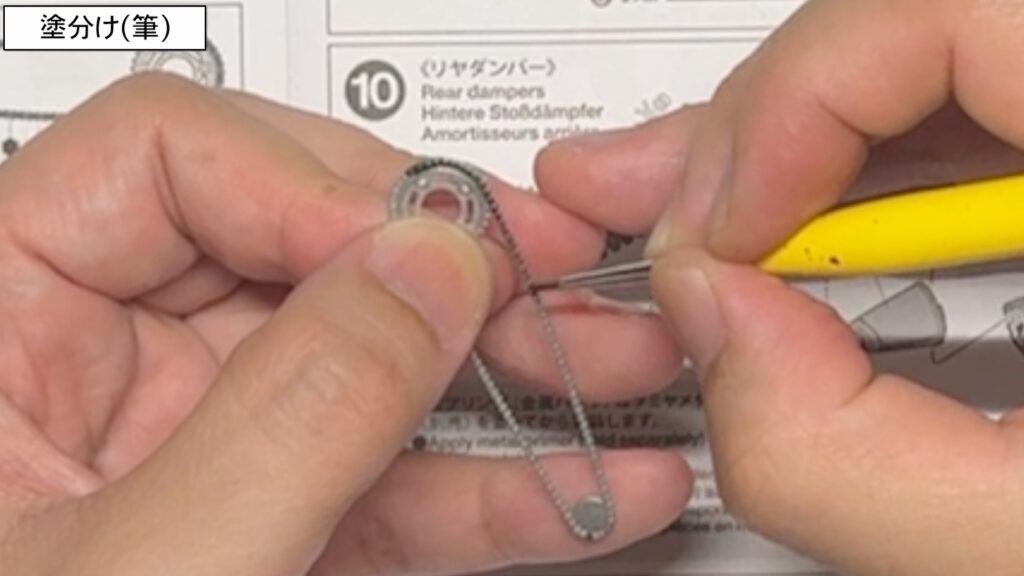

塗分け(筆)

続いては 筆塗りの工程 です。

エアブラシ同様にコントラストを意識しつつ、さらに細部に踏み込んでリアルさを追求していきます。

まずはメタリック系から。

説明書指定通りに、エナメル塗料で フラットアルミ → クロームシルバー の順に塗装。

チェーンにはガンメタを乗せ、ピン部分は先に塗っておいたシルバーを活かすように、エナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取り、金属感を演出しました。

ブレーキキャリパーはセミグロスブラックで塗り分け、その上からスミ入れ塗料を流して陰影を強調。

ブレーキディスクなどの金属パーツもスミ入れを加えることで、使用感のあるリアルな仕上がりにしています。

さらに細部。

• アクセルレバーはゴム質を意識してフラットブラック

• ホーンの縁はシュナイダー製クロームマーカーで光沢を表現

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

• ブレーキオイルタンクは、下地にシルバー → アクリルイエロー → 乾燥後にフラットホワイトを重ね、中身が入っているような質感を再現

• タンクの蓋はグレーで塗装

• ホイールバルブはゴールドでアクセント

• テールリフレクターは、縁を4アーティストマーカーブラックで縁取りして引き締めました

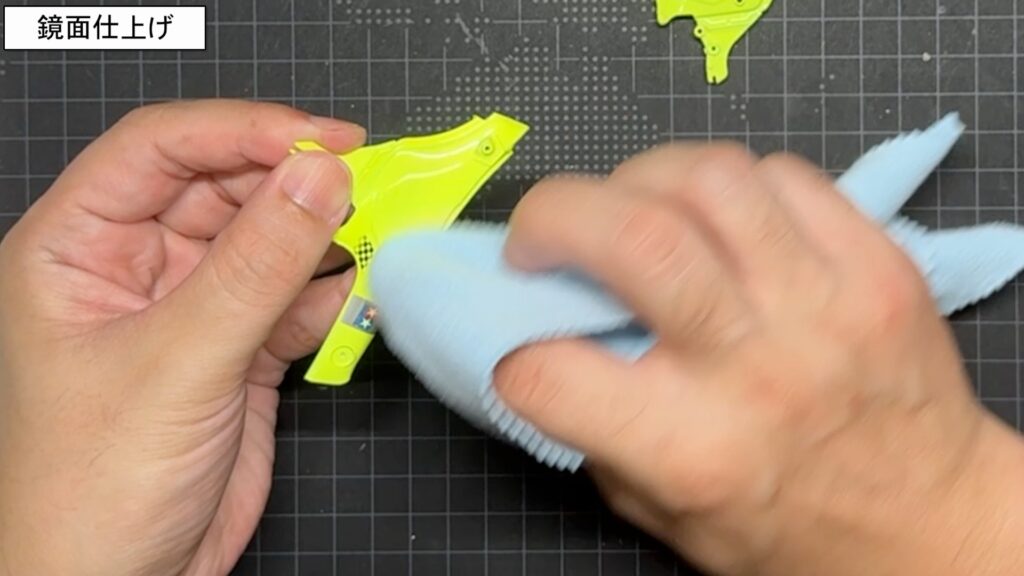

鏡面仕上げ

続いては クリア塗装が終わったフレームの鏡面仕上げ に入ります。

画像の通り、まだ柚子肌がしっかり残っている状態。そこで今回試してみるのが、ずっと気になっていた 3M製コンパウンドセット(ハード1・ハード2・ウルトラフィーナプレミアム) です。

[3Mジャパン正規品] スリーエム コンパウンド 小容量(150ml)3本セット ハード1(5982) ハード2(5985) ウルト…

まずはセオリー通りハード1から。

タミヤのクロスに少量取り、手で磨いていくと、数分で柚子肌がしっかり平滑化。面全体が均一になったのを実感できました。

次にハード2。

こちらは小傷をならすイメージで磨いていきます。ハード1で下地が整っているので、よりキメの細かい面になりました。

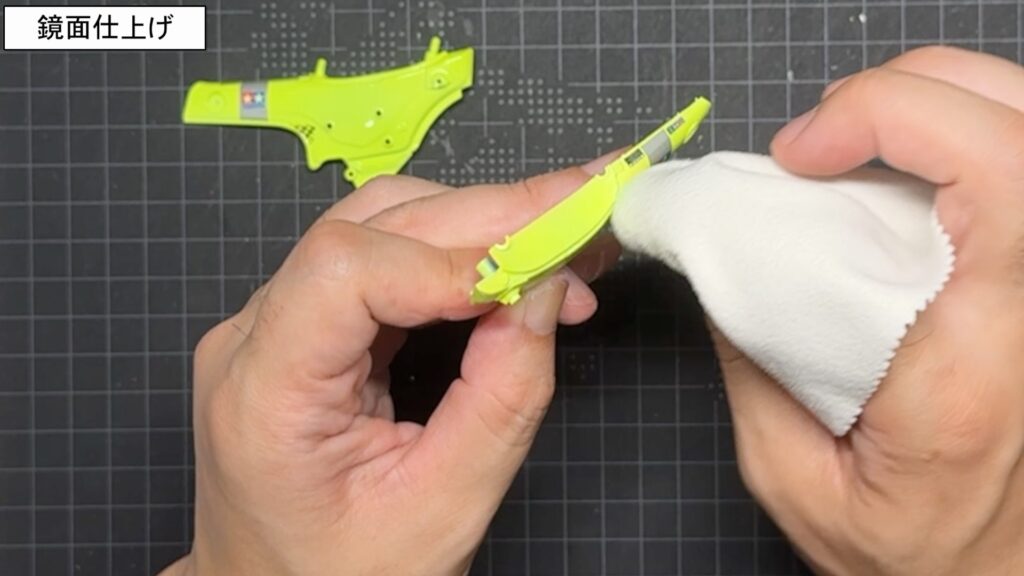

仕上げはウルトラフィーナ。

質感はハード1・2とは異なり、潤滑性が少なく、ハセガワのセラミックコンパウンドに近い印象。ここでしっかり磨き上げ、さらに乾拭きすることで深みのある艶が出ました。

今回の検証でわかったのは、 ある程度の柚子肌ならハード1で一気に消せる ということ。

これまでの「耐水ペーパーでの研ぎ出し工程」を短縮できるため、まさにプラモの時間にとっては強力な 時短ツール になりそうです。艶も十分なので、次は車のプラモデルでも積極的に使っていこうと思います。

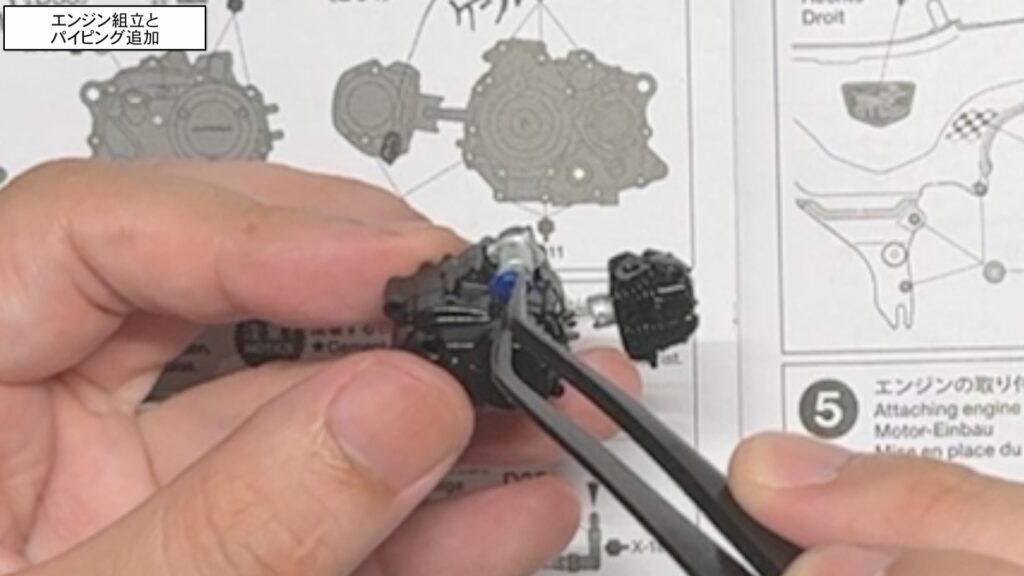

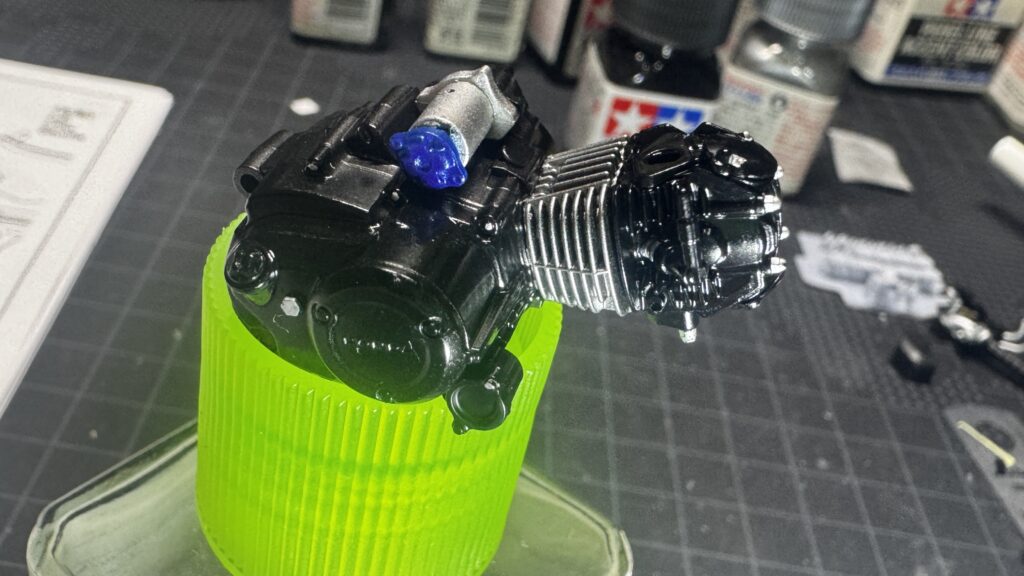

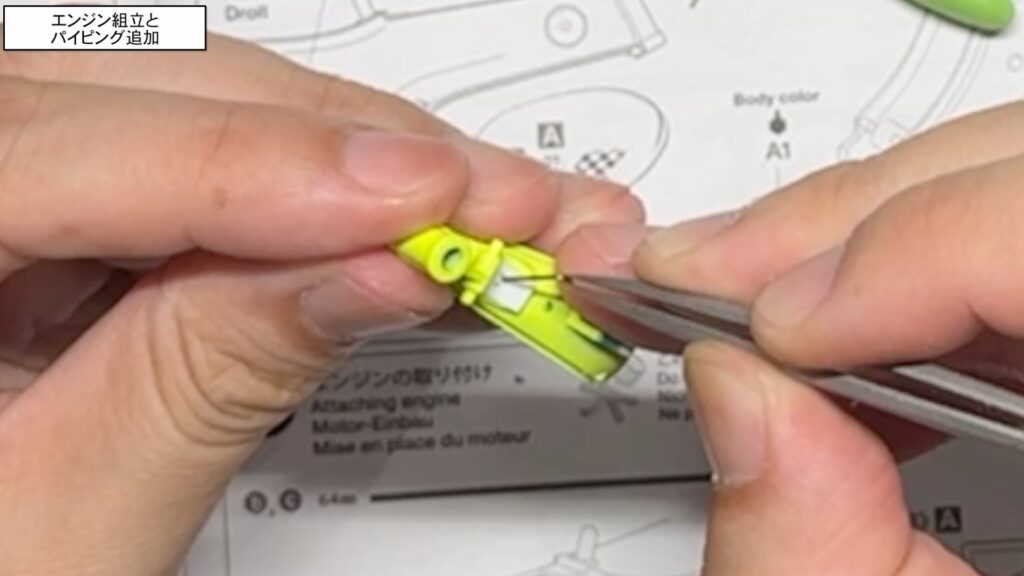

エンジン組立とパイピング追加

ここからは エンジンの組み立て に入ります。

まずセルモーターのダボをカットし、3Dプリントで用意しておいたブルーメタリックのカバーを取り付け。

分割式のヘッドパーツを組み付けるとピストンがむき出しになり、このままでもディスプレイできそうな迫力に思わずうっとりしてしまいます。

さらにプラグやインジェクションパーツを取り付け、シリンダーブロックでフタをしたところで エンジン本体が完成。

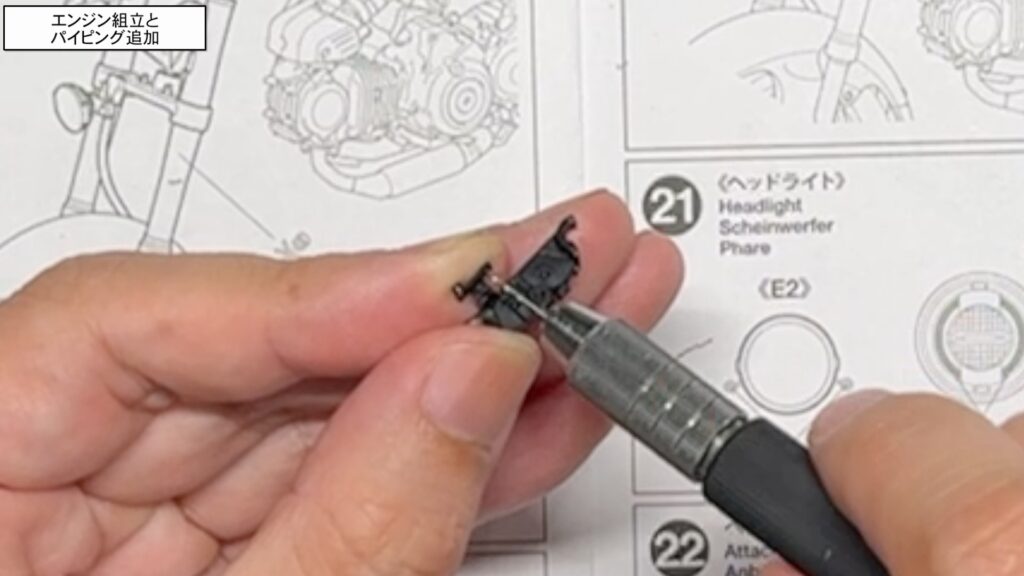

ここからは追加ディテールの工程です。

0.6mmのピンバイスで穴を開け、カットした0.5mm真鍮線を差し込みパイプの支柱に。

フロント側ではブレーキオイルラインやインジェクション周りに真鍮線を追加しました。

しっかり固定できたところで、付属のビニールパイプをカットして接着。

さらに電装系には アドラーズネスト製 0.4mmの赤黒リード線 を使い、配線の太さにも強弱をつけてエンジンやフレームに情報量をプラスしています。

また、フレーム側のブレーキオイルホース用の真鍮線は、そのままでは穴が貫通したままなので、あらかじめフレーム裏にプラ板を接着し、そこへL字に曲げた真鍮線を差し込み固定。

さらにペンチで角度を調整し、フロントを組んだ際に自然にホースを繋げられるように準備しました。

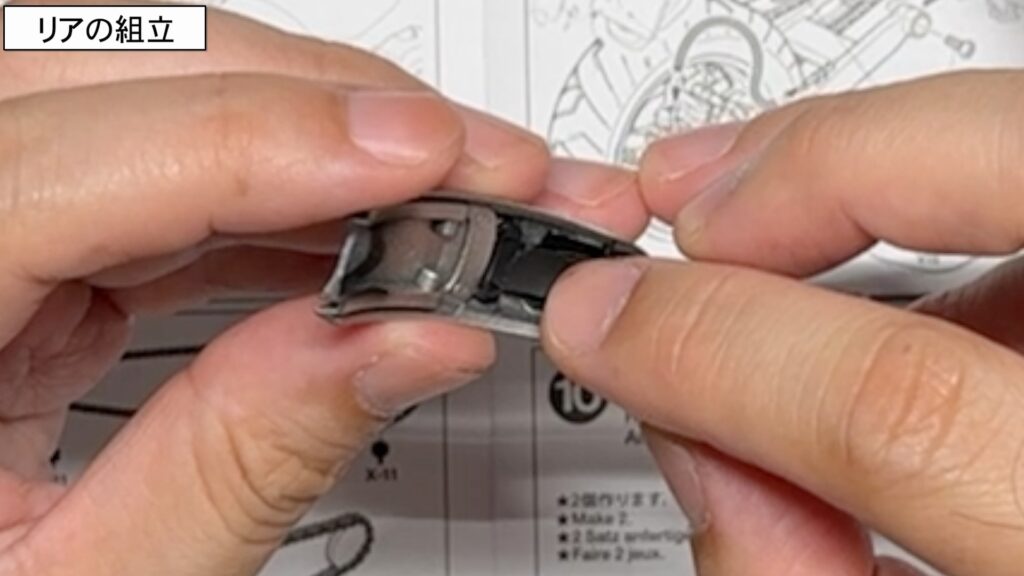

リアの組立

ここからは リア周りの組み立て に入ります。

基本的には説明書通りに忠実に進めていきます。

まずはフレーム。

左右とセンターの3分割構成ですが、接着しろがしっかり確保されているので、センターを基準に右・左と接着してスムーズに完成。とても組みやすい設計です。

リアフェンダーはテールステーまで細かく分割されており、塗り分けや組み立てがしやすい構成。簡単にリアルに仕上がるあたりは、まさにタミヤのお家芸。

カーモデルでも感じる近年の「組みやすさ重視のパーツ分割」が、しっかりバイク模型にも反映されています。

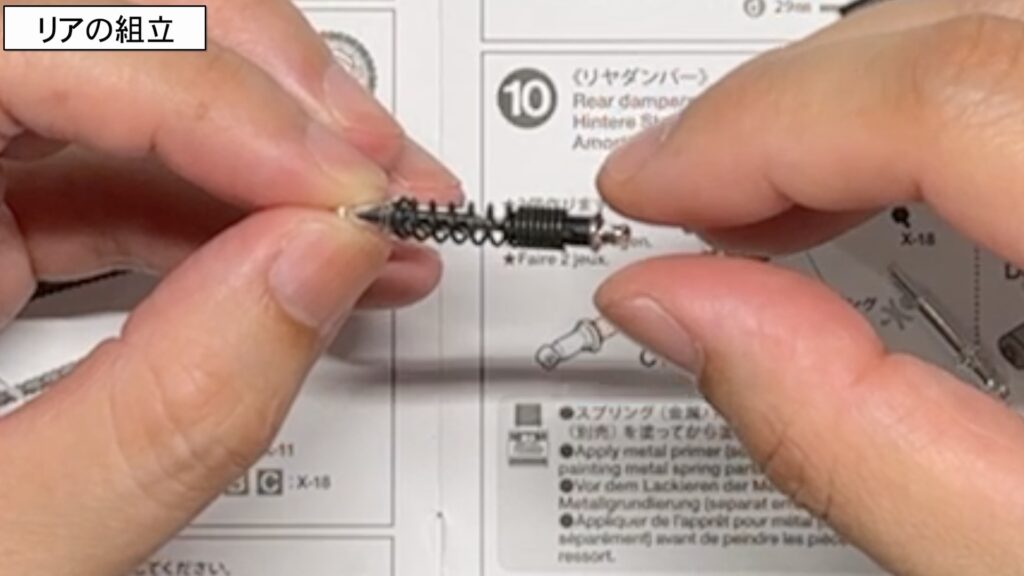

スイングアームも接着面が大きく強度が十分。リアサスペンションは分割構成で塗りやすく、スプリングは金属パーツなので、組み付け後にしっかり稼働してくれるリアルさがあります。

ホイールをアームにネジで固定し、アームとフレームを短いネジで両サイドから固定。

リアブレーキを組む際には、パート1で追加したケーブルガイドを活かし、パイプを通しました。

さらにキャリアパーツを取り付け、ショックを固定。

最後にマフラーを組み付けていきます。メッキパーツが別パーツ化されているので、ここも手軽にリアルさが出せるポイントです。

ショックとマフラーを同時にネジ止めする部分は少し苦戦しましたが、これで リア周りが完成。

今回は以上です

次回は完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

![[3Mジャパン正規品] スリーエム コンパウンド 小容量(150ml)3本セット ハード1(5982) ハード2(5985) ウルト...](https://m.media-amazon.com/images/I/418B2Cze4EL._SL500_.jpg)