1/12 TAMIYA DAX 125 TAMIYA LIMITED EDITION part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は模型店でついに手に入れた、念願のタミヤ ダックス125〈タミヤエディション〉を制作していきます。

以前から挑戦したかった、細部のディテールアップややってみたかった工夫を、この一台にしっかり盛り込んで仕上げていこうと思います。

今回のパート1では、仮組みから下地塗装までを収録。

塗装に入る前に欠かせないパイピングの準備や合わせ目消しといった工程も紹介していますので、ぜひ最後までお楽しみください。

まずはどんなバイクなのか深ぼっていきましょう

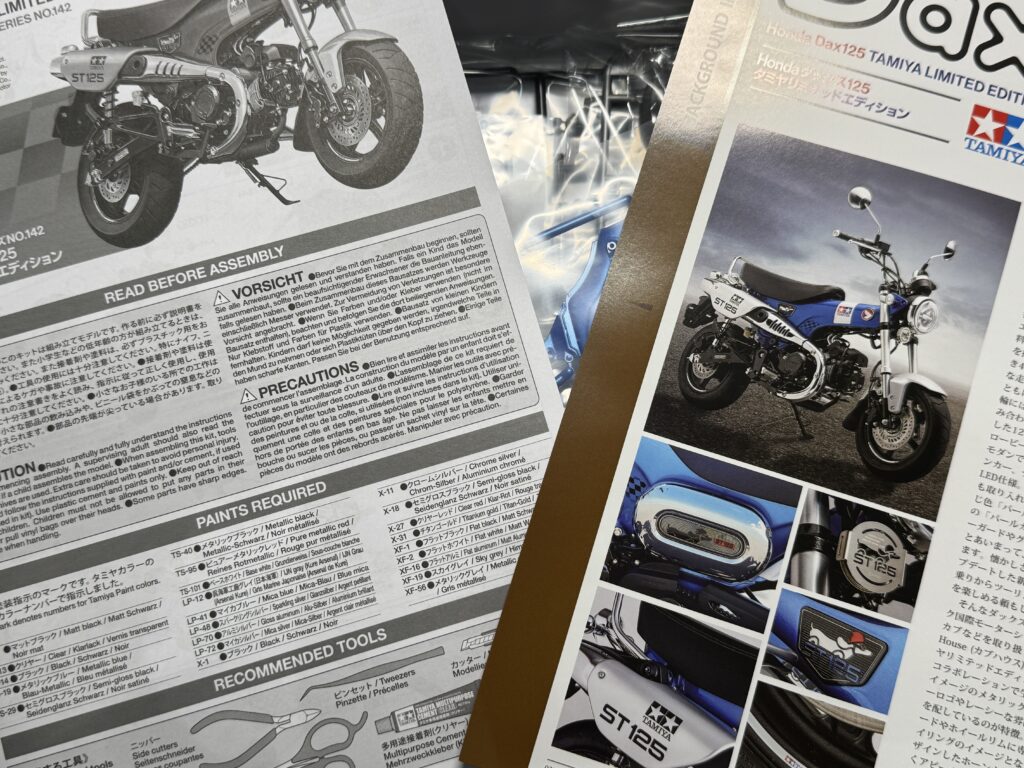

DAX 125 TAMIYA LIMITED EDITIONとは?

ダックスの歴史は1969年に始まります。

モンキーに続くレジャーバイク第2弾として登場した初代ダックスは、T字型フレームに折りたたみ式ハンドル、持ち運びまで考えたユニークな設計で人気を博しました。

かわいらしいルックスと安定感ある走りで、多くのファンを魅了した伝説的モデルです。

そのDNAを受け継ぎ、現代に蘇ったのが ダックス125。

伝統のT字フレームや厚みのあるダブルシート、メッキアップマフラーといったクラシカルな意匠を継承しつつ、LEDライトやABSなど最新装備を搭載。

扱いやすい123ccエンジンと自動遠心クラッチで、街乗りからツーリングまで気軽に楽しめる万能な1台となっています。

そして今回の主役は、そのダックス125をベースに、ホンダとタミヤがコラボして誕生した特別仕様、「ダックス125 タミヤリミテッドエディション」!

メタリックブルーのボディにツインスターロゴとチェッカーフラッグ、ホーンカバーにはダックスフンドのシルエット。

シリアルナンバーまで刻まれた、まさにプレミアムな一台です。

しかもこのモデル、2023年のバンコクモーターショーで タイ国内限定受注 という形で販売されたもので、日本で手に入れるには逆輸入に頼るしかありません。

だからこそ、実車はまさに“幻の限定車”。バイクファンはもちろん、模型ファンにとっても憧れの存在なんです。

そんな特別なマシンを、タミヤがプラモデル化。

今回はその「タミヤエディション」をじっくり作り込んでいきます。

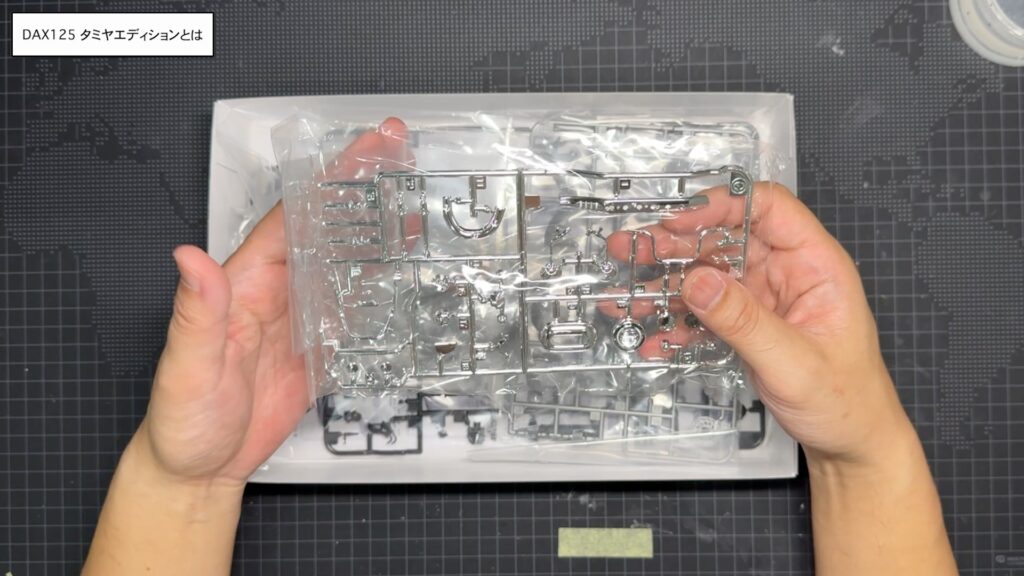

仮り組み

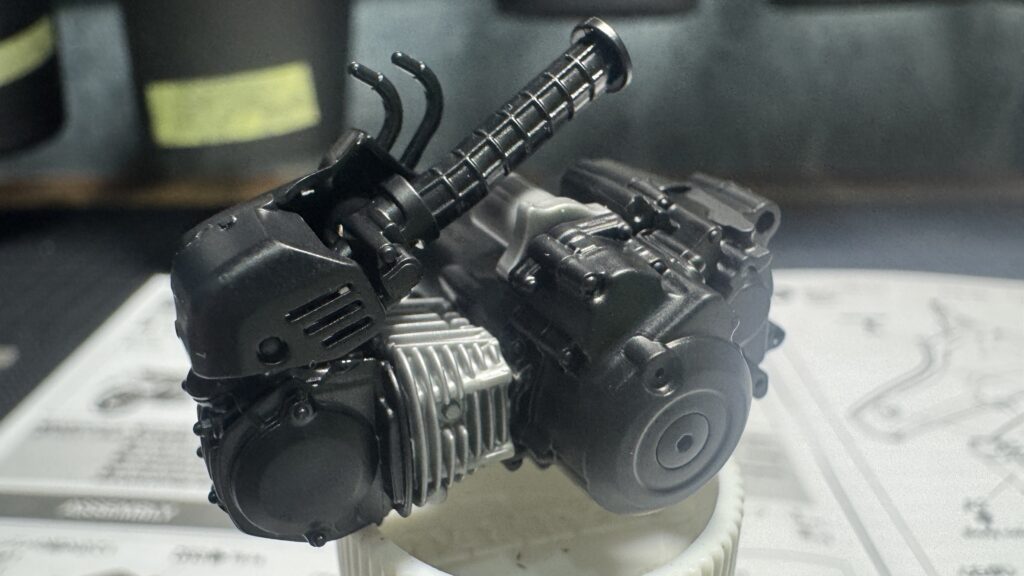

まずはエンジンの仮組みから始めます。

昔のバイク用エンジンはキャブレターが主流でしたが、このダックス125は現代らしくインジェクション仕様。シンプルな外観の中にも最新の技術がしっかり反映されていて、模型としても違いを楽しめる部分です。

パーツはピストンまで再現されている超絶モールド

このままエンジンだけディスプレイできそうな完成度で期待が高まりますね

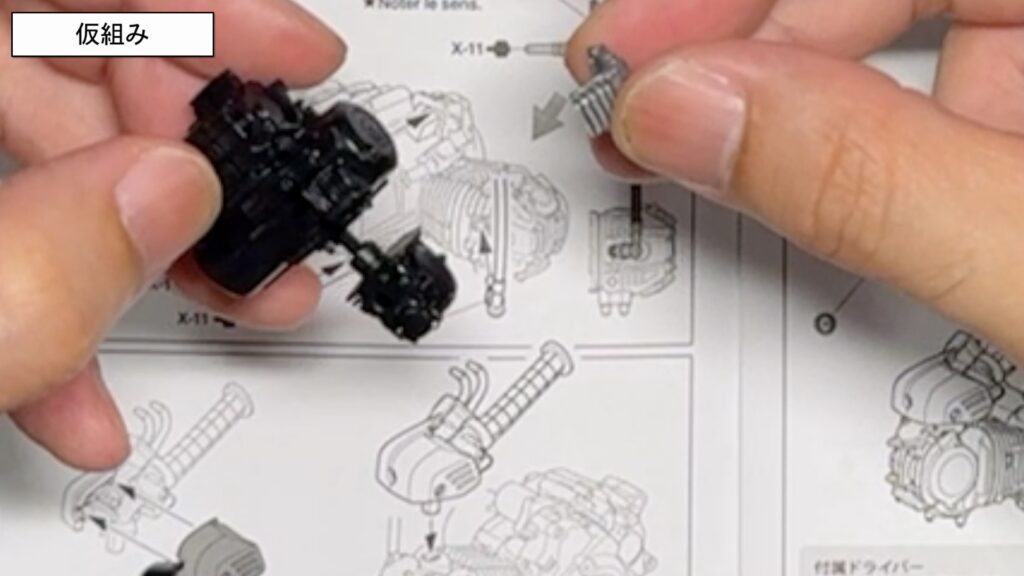

続いてフレームの仮組みです。

付属のビスを使って、エンジンを実際にフレームへマウントしていきます。精度の高いパーツ構成で、実車のメカニズムをそのまま組み立てているような感覚が味わえます。

次にリアスイングアームの仮組み。

力強い造形で、サスペンションの受けやチェーン周りのディテールがしっかり再現されています。

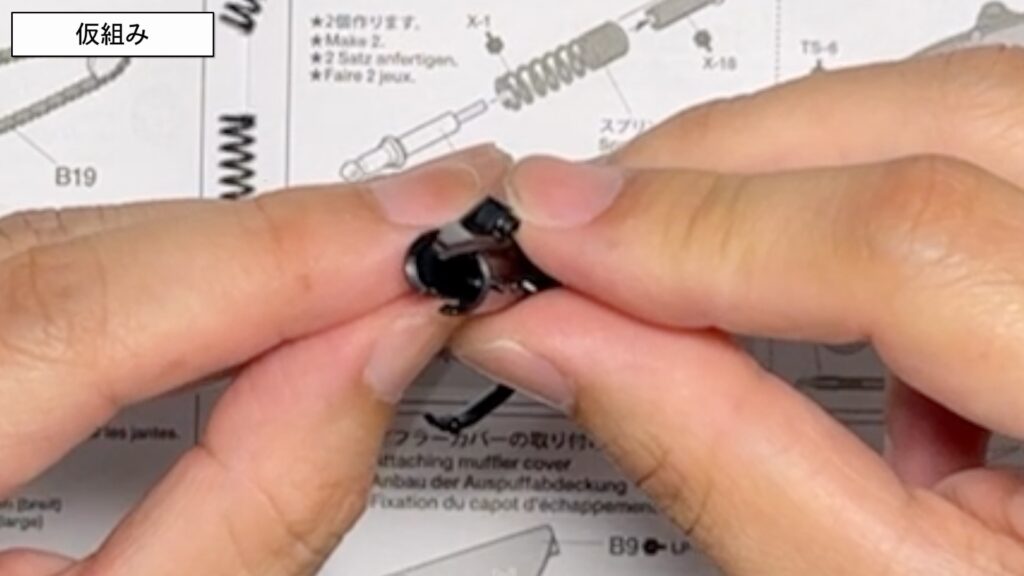

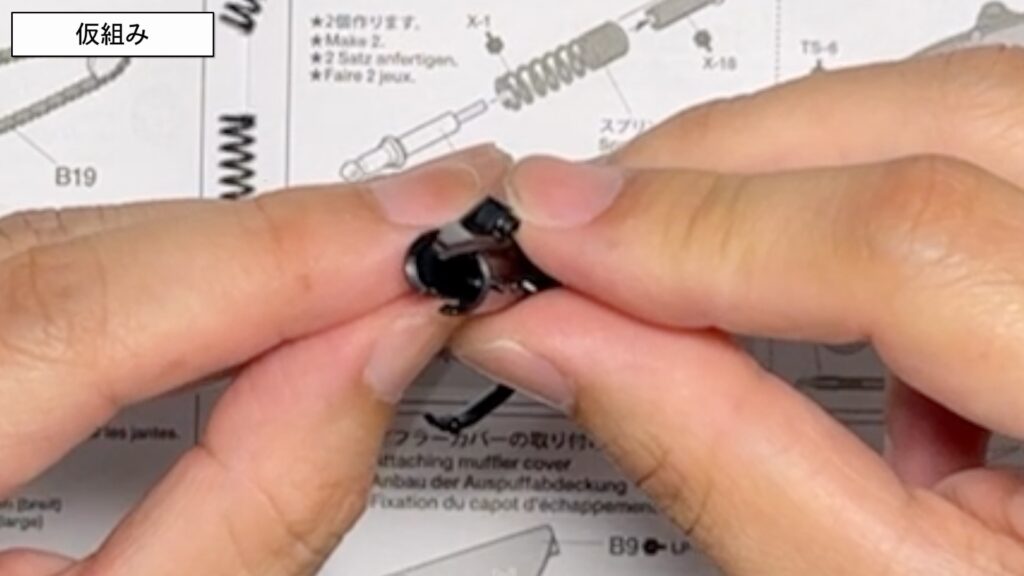

さらにマフラー、リアショック、そしてブレーキペダルのパーツを仮組み。

複雑な構造も一つひとつのパーツが繊細に作られていて、組むだけで完成形がイメージできる仕上がりです。

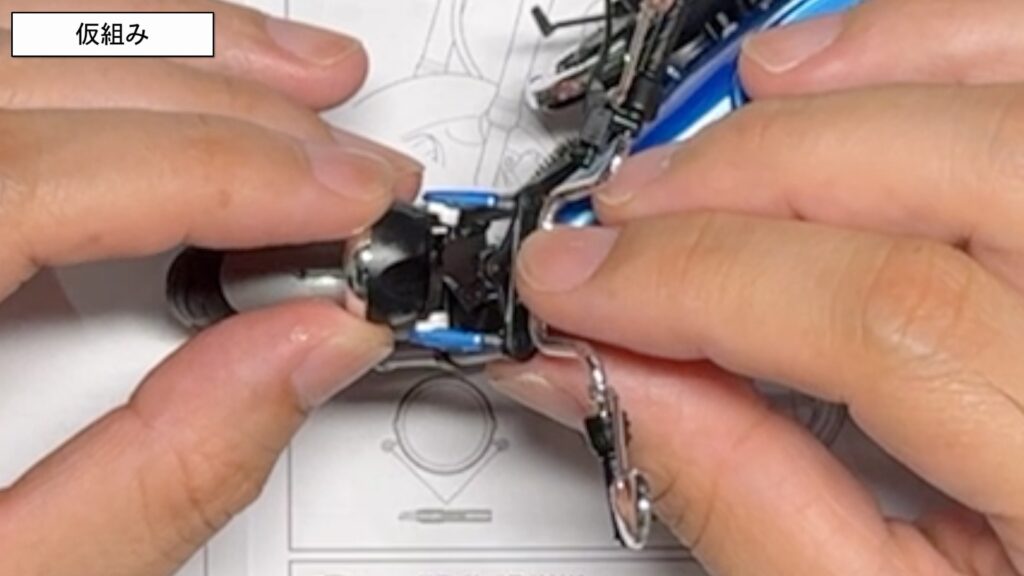

組み上げたエンジンをマウントしたフレームに、リア周りのパーツやマフラー、ショックをビスで固定。

この段階になると、フレームとエンジンがしっかり一体化して、バイクらしい姿が見えてきます。

次はフロント周り。

付属のビスを使ってフロントフォークを組み立てます。精密なディテールが際立つ部分で、ハンドル操作の要を支える構造がよくわかります。

そしてフロントフォークをフレームに仮組み。

前後のバランスが整い、ぐっと実車の雰囲気に近づきます。

続いてハンドルとライトの仮組みです。

特にライトは接着剤不要のスナップフィット構造で、手軽に組めるのに高い完成度を感じられるポイントです。

サイドカバーとシートを取り付け、仮組みが完成。

この段階で全体のプロポーションがしっかり確認できるようになります。

接着は全てセメダインハイグレード模型用接着剤を使用

エンジンやハンドル周りにはもちろんパイピングを追加しますが、今回は定番で終わらせるつもりはありません。さらに種類や取り回しを工夫して、細部まで徹底的に作り込みます。ダックスをよりリアルに、そして唯一無二の仕上がりにするために、とことん挑戦していきたいと思います!

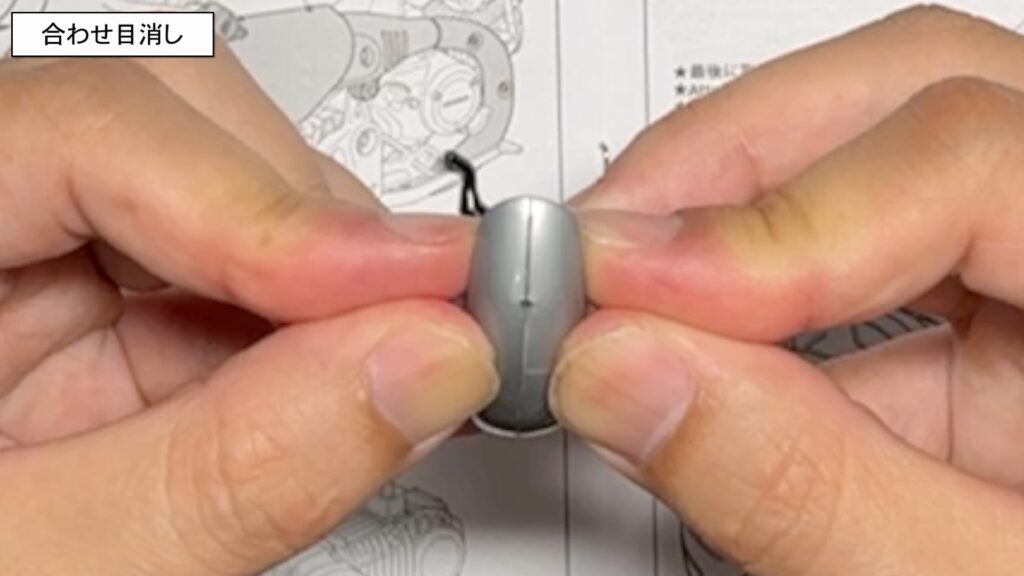

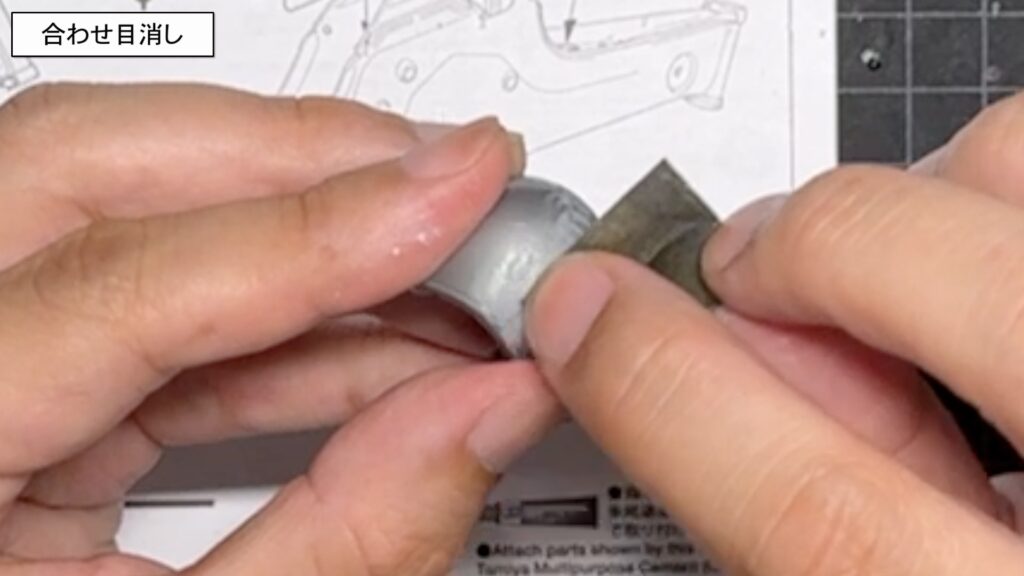

合わせ目消し

まずは定番の「合わせ目消し」から取り掛かります。

今回一体化させるのは、フロントフェンダー、マフラーのトグロ部分、そしてヘルメットの3パーツです。

バイク模型は全てのパーツが露出するので、合わせ目が残ってしまうと一気にリアル感が損なわれます。特にフロントフェンダーなんかは目立つ部分なので絶対に消しておきたいですね。

手順はシンプル。

タミヤの白ビン接着剤を合わせ目にたっぷり塗り込み、パーツをしっかり圧着。

接着剤がにじみ出ますが、実はこれが重要。

はみ出した接着剤が「溶けた樹脂」となって合わせ目を埋めてくれるんです。

完全に乾燥したら、320番から1500番までのペーパーを順番に使って削り込み、なめらかな面に整えます。

仕上げに歯ブラシで削り粉を落としたら、そのまま下地塗装へ。

ガイアノーツのエヴォブラックを吹き付けて確認すると…ピタッとツルツルの面に仕上がっていれば大成功!合わせ目が消えて一体感のあるパーツになりました。

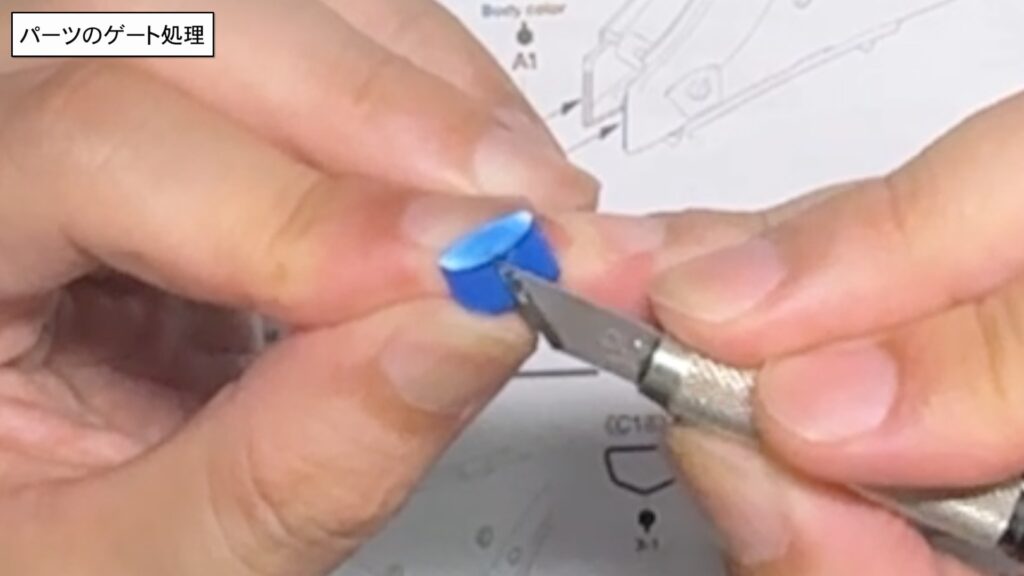

パーツのゲート処理

続いては「ゲート処理」に移ります。

ここでも基本の考え方は先ほどと同じで、バイク模型はすべてのパーツが外から見えるため、ゲート跡が残っていると一気に完成度を落としてしまいます。

ランナーからの切り出しにはアルティメットニッパーを使用。切断面がきれいでゲート跡も最小限に抑えられるのが特徴ですが、それでもやはりわずかな跡は残ります。

その残った部分を、まずはデザインナイフで丁寧に削り落とし、続いて320番から1500番までのペーパーで順番に磨き込み。表面をなめらかに整えながら、塗装に備えて下地を仕上げていきます。

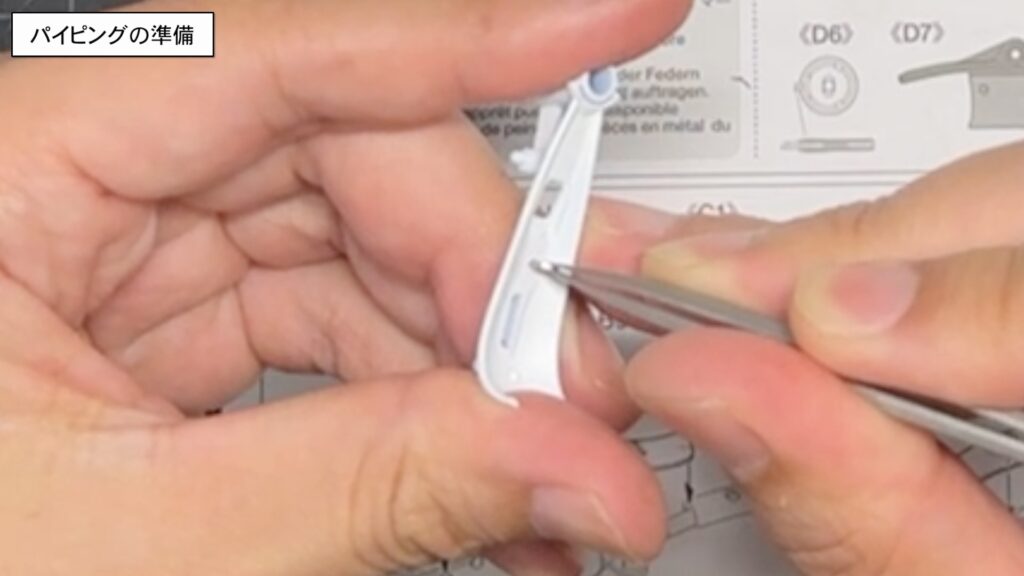

パイピングの準備

次に進めるのは、塗装前に整えておきたい「パイピングの下準備」です。

各パーツにコードを追加するため、まずは0.5mmのピンバイスで穴あけを行います。

今回の制作では、付属のコードに加えて手持ちの細いコードも併用し、情報量を増やしてリアルさを追求していきます。太めのコードを使う部分には、あらかじめ0.5mmの真鍮線を支柱として埋め込み、そこにパイプを差し込む方式を採用。細めのコードは開けた穴に直接差し込む形で表現します。

具体的には――

• エンジンではシリンダーヘッド左右に油温センサー用のコードを追加。

• セルモーターや電装系パーツ、ヘッドライトケースには細いコードを追加。

• フロントブレーキには付属の太めのコードを使うため、真鍮線を支柱にして裏から瞬間接着剤で固定。

• リアブレーキやフレーム部分には、ケーブルホルダー代わりにオカダヤで入手した9ピンを差し込み、瞬間接着剤で固めます。

これでパイピングと追加パーツの準備が完了。次はいよいよ塗装に入っていきます。

下地塗装

続いては、本塗装の前に欠かせない下地処理として、ガイアノーツのエヴォホワイトを塗装していきます。

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

深みのあるツヤを目指すなら、この下地作業は絶対に外せない大切なステップです。

ゲート処理や合わせ目消しをしたパーツには、どうしてもペーパーがけの跡が残ります。

そうした傷を隠し、表面をフラットに仕上げるのがサフェーサーの役割。ここを丁寧に整えておくことで、後の本塗装がぐっと映えるんです。

要は、この下地段階でどれだけ“ツルツル”の面を作れるかが勝負。

ここでしっかり仕上げておけば、鏡面仕上げの磨き工程もラクになり、最終的な完成度と作業効率、どちらにも大きな差が出ます。

もし吹き付け途中でホコリが乗ってしまったら、焦らず乾燥を待ってペーパーで削り取り、もう一度塗装し直せば大丈夫。そういう一手間の積み重ねが、完成後の仕上がりを大きく左右します。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや小傷がきれいに消えているかをチェック。

表面がなめらかになっていることを確認したら、今回の工程はここまでです。

次回はリア周りの組み立て工程をお届けしますので、ぜひお楽しみに。

今回もご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。