1/24 AOSHIMA NISSAN LEOPARD F31 ~あぶない刑事 港303号~ part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はご依頼をいただきまして、アオシマの31レパード前期型――あの「あぶない刑事」仕様を制作していきます!

このパート1では、開封から塗装前の下準備、そして見どころのひとつでもあるドアの開閉加工、いわゆる“パカパ化”の工程を収録しました。

パカパ化の作り方はこれまでもご紹介してきましたが、実は毎回手順を見直して改良を加えています。より効率的に、より美しく仕上げられるようにブラッシュアップしていますので、そのあたりもぜひ注目していただければと思います。

それではまず、実車の紹介から入っていきましょう!

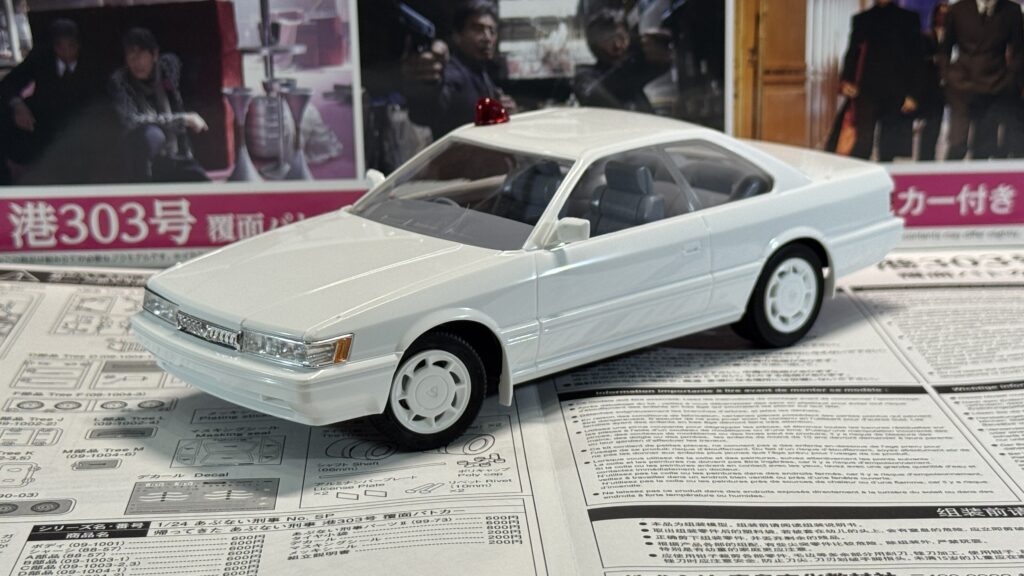

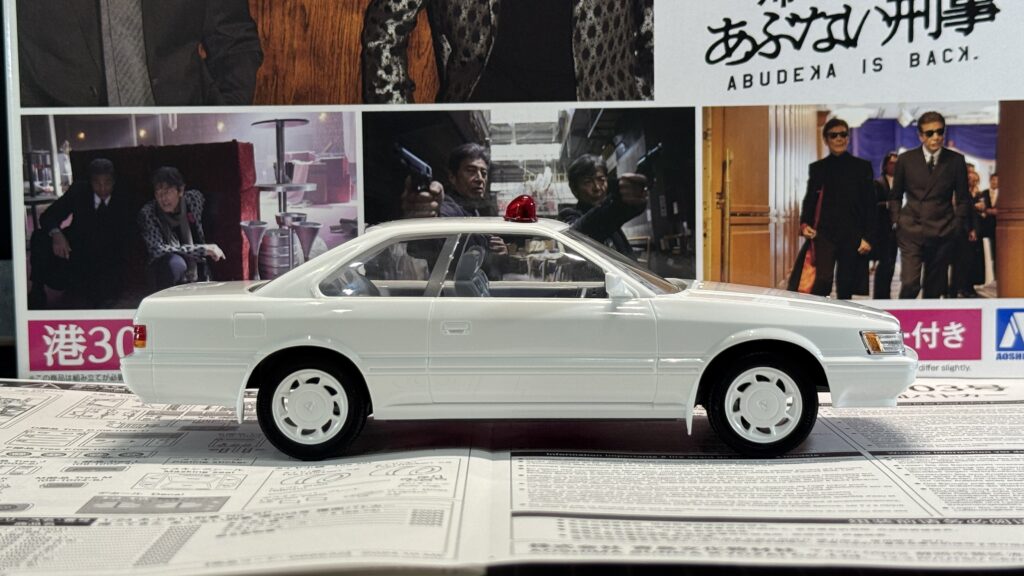

港303号とは?

みなさんご存じ、大人気の劇用車「レパード 港303号」!

1986年、初代からフルモデルチェンジを果たした2代目レパードが登場。キャッチコピーは堂々の「Private Coupe」。

全グレードにV型6気筒エンジンを搭載し、頂点には3リッター4カムのVG30を積むアルティマが鎮座していました。

このアルティマには、超音波で路面を感知して減衰力を調整する“スーパーソニックサスペンション”を搭載。

さらに「絶壁」と呼ばれた大胆なインテリアデザインに、未来感あふれるエレクトロニクスメーター。まさにバブル期を象徴するラグジュアリークーペです。

ところが発売当初は、売れ行きが伸び悩んだそうです。

しかし!刑事ドラマ『あぶない刑事』に登場したことで一変。

前期型ゴールドツートンのアルティマ、「港303号」がタカとユージと共に暴れ回り、一気にシリーズの顔に。登場するだけでシーンが締まり、観る者を痺れさせる存在感を放ちました。

この「港303」は『もっとあぶない刑事』の第4話まで活躍し、5話以降は後期型「港302」にバトンタッチ。

銃撃戦、爆破シーン、そしてトレンディな演出とファッション。ドラマの枠を飛び越え、映画へと広がり、30年以上にわたって人々の心を掴み続けている――その象徴的なクルマこそ、このレパード 港303号なんです!

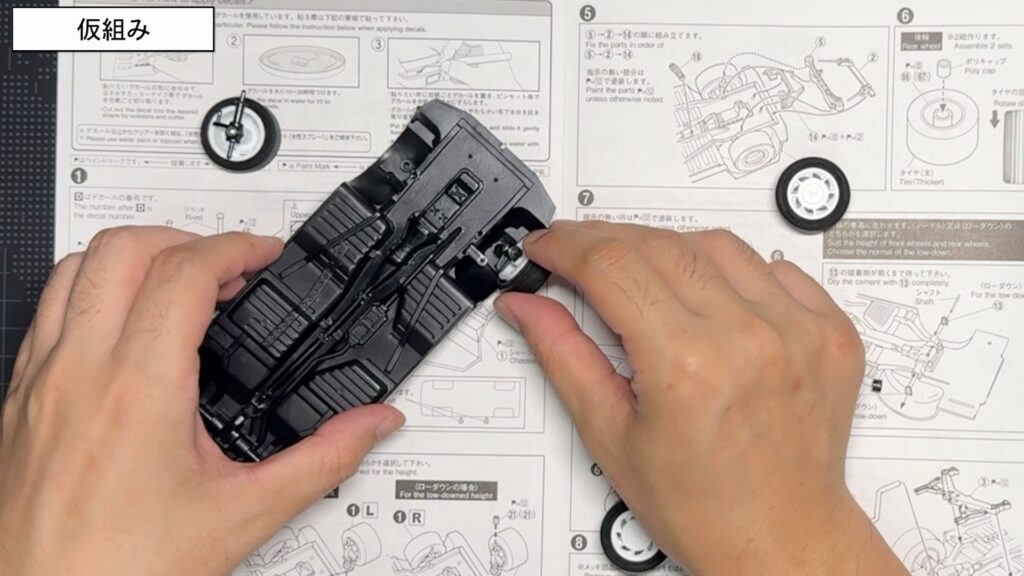

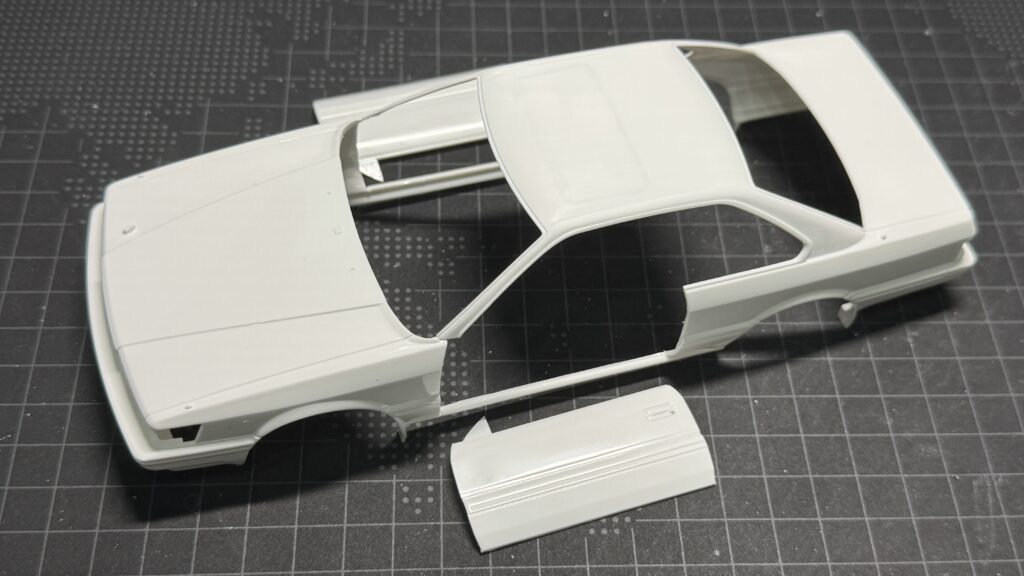

仮り組み

それでは早速、仮組みから入っていきましょう。

このキットは、もともと2009年にアオシマから新規金型として発売されたものですが、2024年5月公開の映画『帰ってきたあぶない刑事』に合わせてリニューアルされたモデルです。

パッケージ内容がとにかく豪華で、パトランプやアンテナ、無線機に自動車電話といった専用パーツをしっかり収録。さらに、ボックスアートにも描かれているタカ&ユージのツーショットシールまで同梱されています。ファンにとってはたまらない内容ですね。

足回りはノーマル車高とローダウンを選べる構成で、劇中車専用のホイールも追加。さらにテールランプやウインカーはあらかじめ塗装済みなので、面倒な塗り分け作業をスキップできるのも嬉しいポイントです。

サイドモールのメッキ部分には専用シールが用意されているなど、細部までユーザーフレンドリーな作りになっています。

パーツ点数自体はシンプルでとっつきやすいキット

シート裏の再現はもちろん、エレクトロニクスメーターはデカールで再現。

比較的新しい金型ということもあり、初めてのカープラでもリアルな完成度を目指せるキットといえるでしょう。

今回はご依頼で「ドアを開閉できるように仕上げてほしい」というリクエストをいただいていますので、例の“パカパ化”を取り入れ、完成まで一気に駆け抜けていこうと思います。

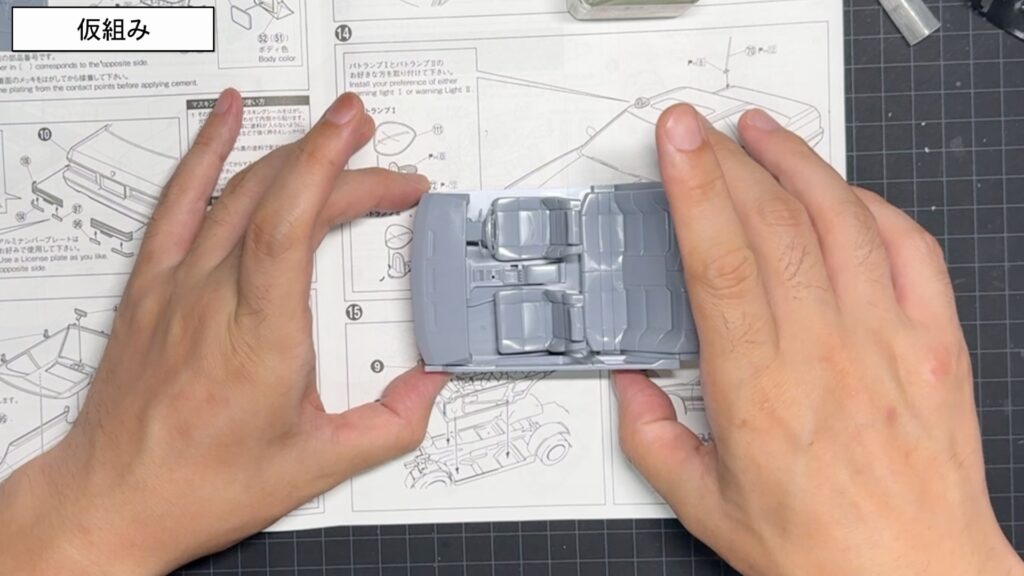

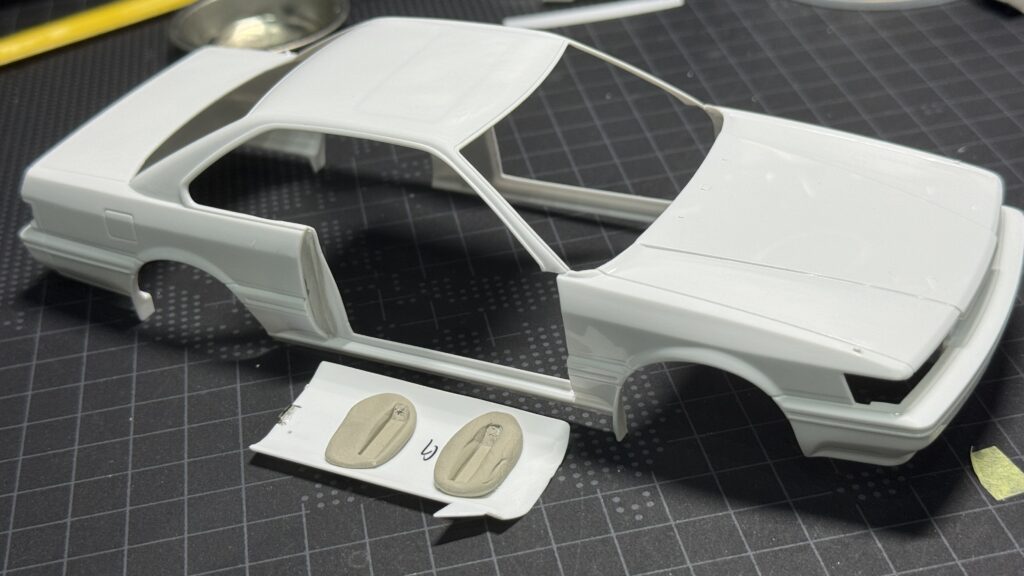

それでは仮組みの写真をご覧ください。

やっぱりアオシマのレパードはプロポーションが抜群。特にフロントマスクの造形が素晴らしく、この時点で完成後の姿がしっかりとイメージできますね。

早速手を動かしていきましょう!

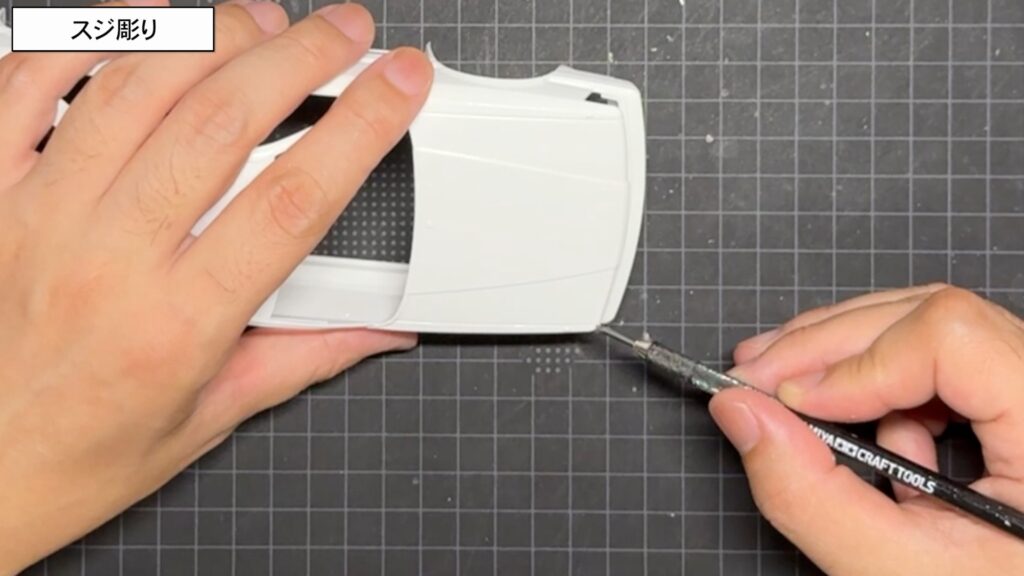

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

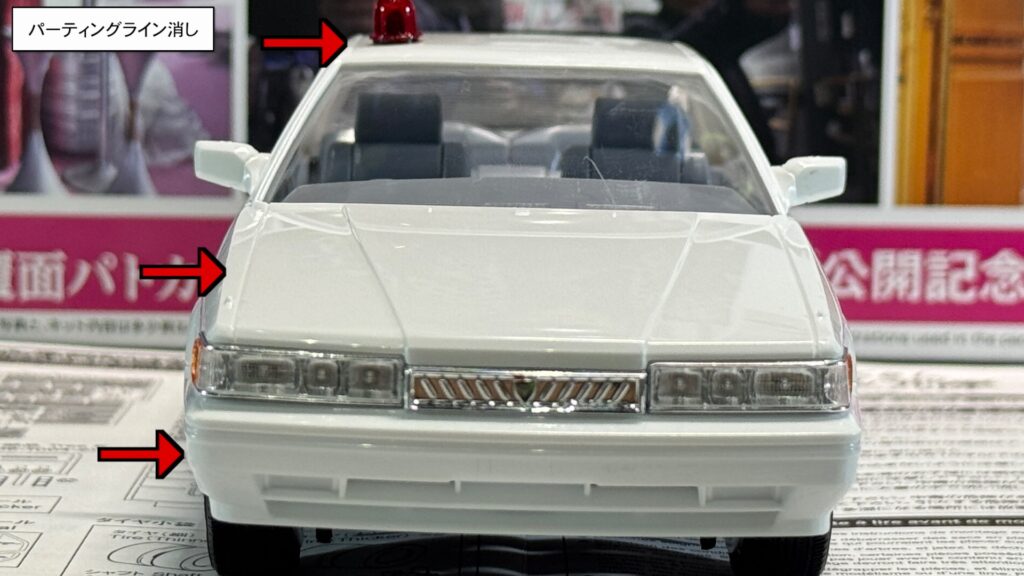

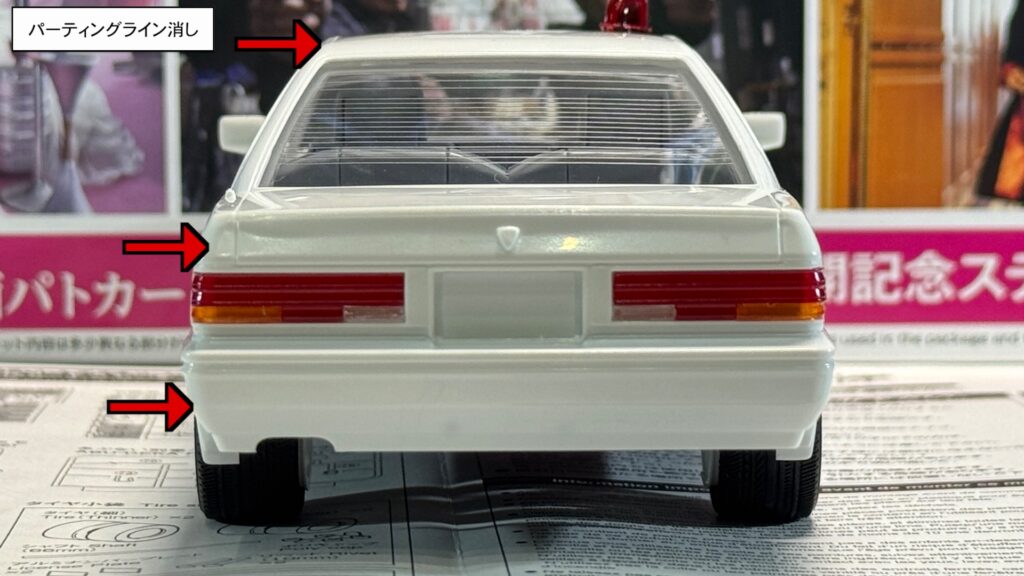

パーティングライン消し

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

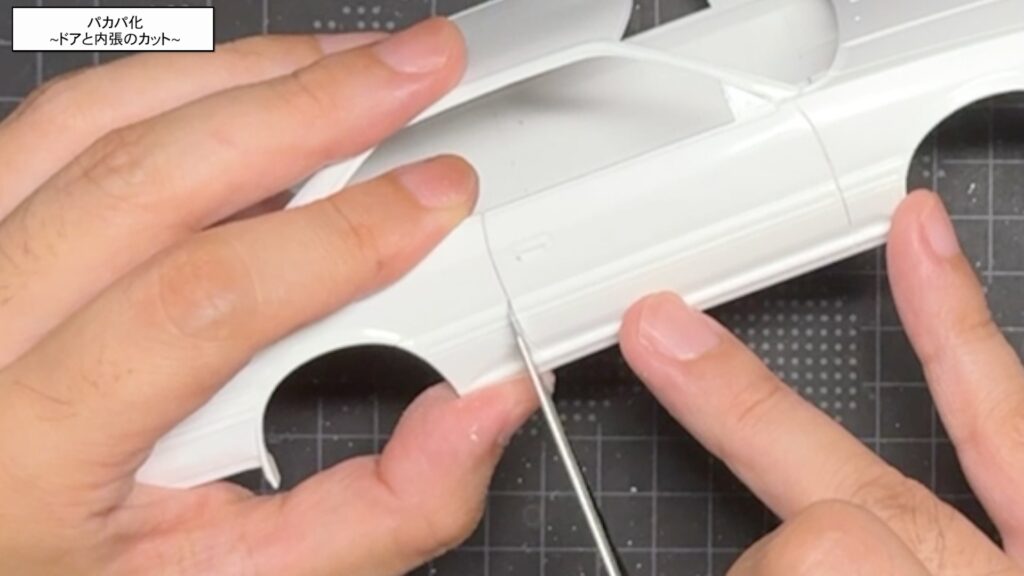

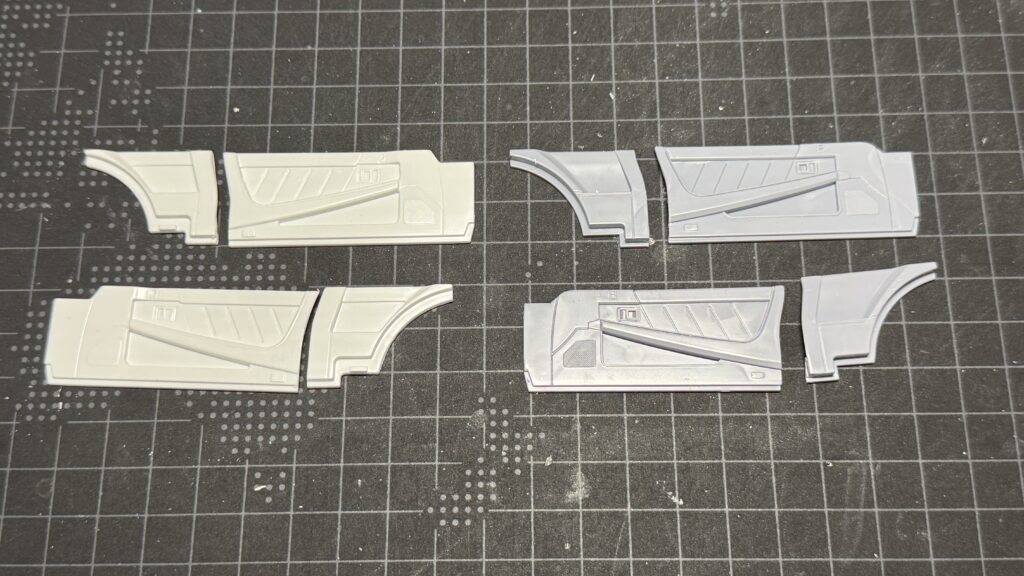

パカパ化~ドアと内張のカット~

続いては、いよいよドアの“パカパ化”、つまり開閉ギミックの加工に入っていきます。

まずは内張とドア本体の切り離しから。

内張はフロントとリアで分割し、超硬ブレードでしっかりと筋を入れていきます。ある程度入ったら、手で折ってカット。ここは力任せではなく、丁寧さがポイントです。

次にドア本体。

ボディ表側から0.15mmの超硬ブレードでカットライン全体にガイドを入れていきます。1箇所でも貫通するくらい深く彫れたら、その部分にプラッツのハイパーカットソーを差し込み、ギコギコと根気よく切り進めます。

このカットソー、刃の厚みがわずか0.1mmという極薄仕様。従来のエッチングソーだと、どうしても切り離したときの隙間が気になっていたのですが、今回はこのハイパーカットソーを導入することで、より実車に近いタイトな隙間を狙っていきます。

カットが終わったら、どうしても断面が荒れているので、デザインナイフやペーパーヤスリでしっかり整えておきましょう。

そして最大のポイントが、ドアの格納部分。

ドアはボディの内側に収まるため、この部分の肉厚が残っていると引っかかってスムーズに開閉できません。

ですので、内側をギリギリまで薄く削り込むのがコツ。仕上げにペーパーヤスリで滑らかに整え、ようやくカット完了となります。

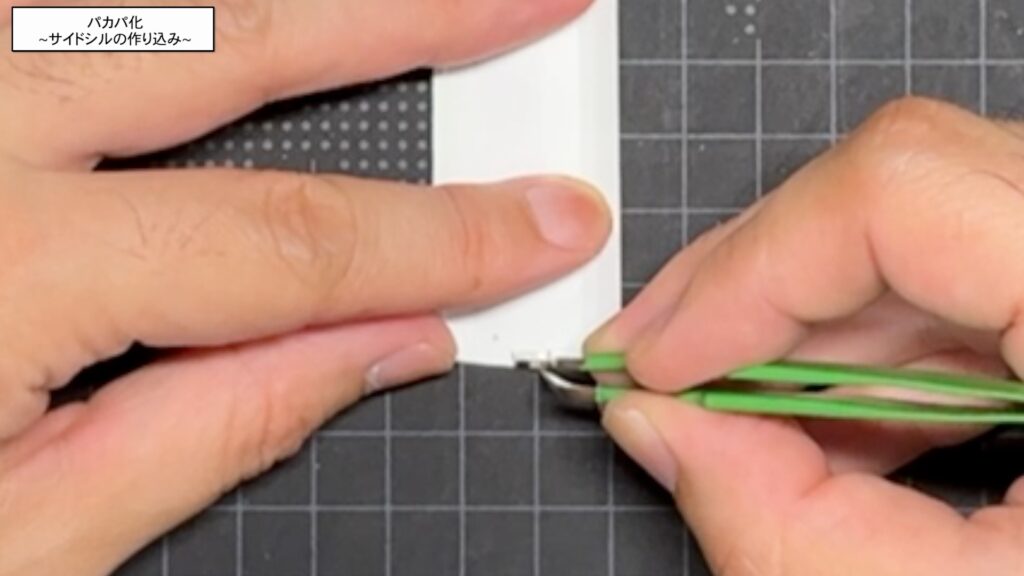

パカパ化~サイドシルの作り込み~

続いては、サイドシルまわりの作り込みに入っていきます。

まずは、ドアを閉じたときにしっかりピタッと収まるよう、ネオジム磁石を仕込んでいきます。

磁石はドア裏面とボディ側、それぞれ水平な位置に瞬間接着剤で固定。

ここでの注意点はふたつ。極性(+/−)を絶対に間違えないこと、そして位置がズレないように事前にしっかり印をつけ、正確にリンクさせることです。

これが決まると、開閉時に「カチッ」と吸い付く感覚が生まれ、完成度が一気に上がります。

次にサイドシルの再構成です。

リア内張を取り付け、シャシーにボディを被せた状態でサイズを計測し、内張とフロアをしっかりカバーできる大きさのプラ板を切り出していきます。

カットしたプラ板はボディ内側に接着。もしも内張やフロアより大きい場合は、この段階で削り込み、スムーズに内張が収まるよう調整しておきましょう。

仕上げは補強を兼ねた裏打ち処理。

練り上げたエポキシパテをサイドシルの隙間やリア内張の裏面にしっかり盛り込み、強度と形状を同時に確保します。

スパチュラで大まかに整え、硬化後にデザインナイフとペーパーヤスリで滑らかに仕上げれば、サイドシルの作り込みは完了です。

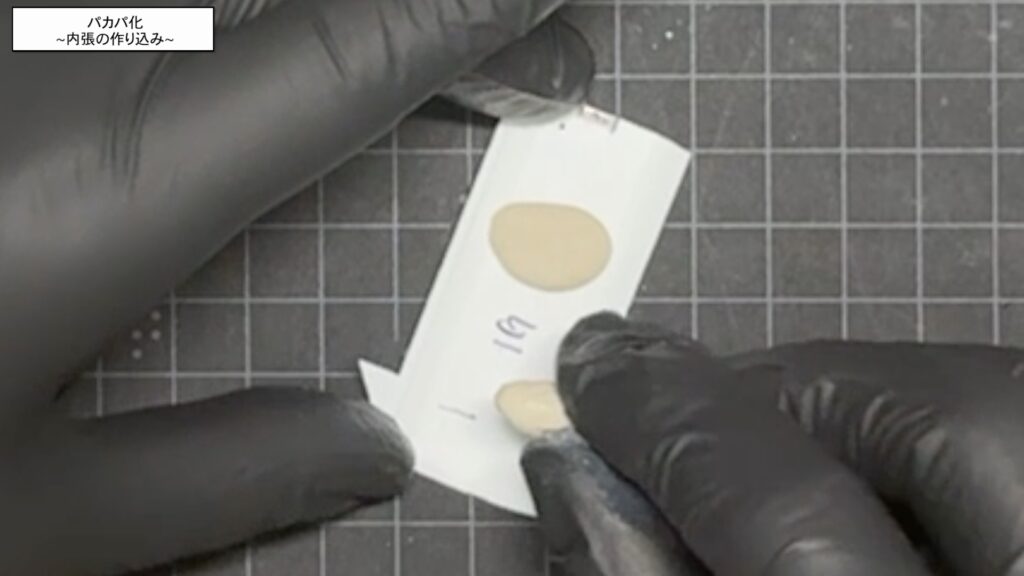

パカパ化~内張の作り込み~

続いては、内張パーツの作り込みです。

この段階で“あとは塗装するだけ”という状態に仕上げておくと、後の作業がグッと楽になります。

まず、ドアを切り離したことでどうしても生じるのが、内張とドアのスキマ。

特にドア上部やサイド部分は目立つので、ここをしっかり埋めて調整していきます。

固定の仕組みはシンプル。

内張の裏側に3mmのプラ角材を接着し、ドア側にはパテを盛り付け。

そこに内張裏のプラ棒を“型”として押し当てることで、自然にぴったりハマる形が作れます。

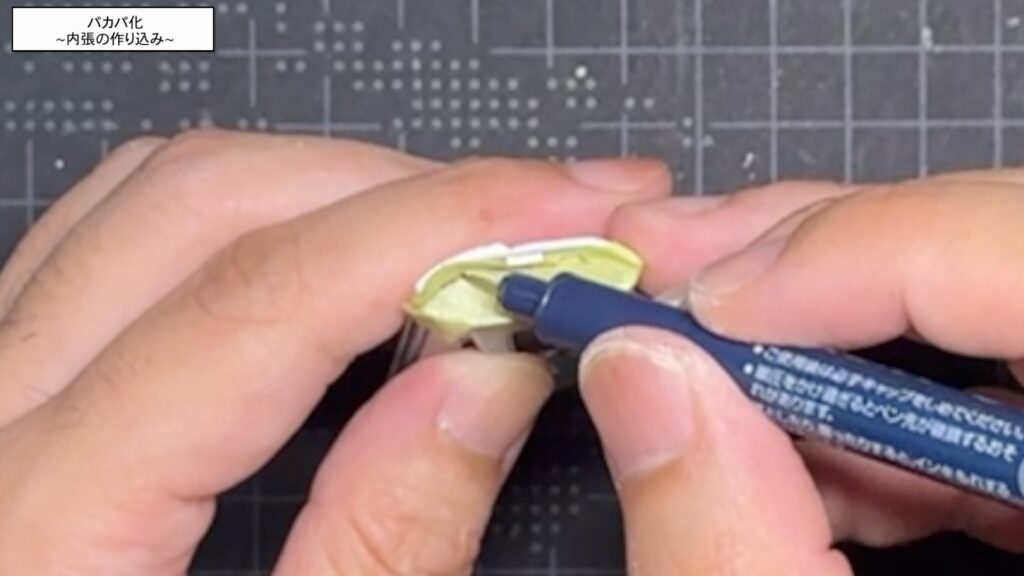

このときのポイントは、プラ棒にリップクリームなどを塗っておくこと。

そうすることで、パテが固まったあとスムーズに剥がせます。

さらにリア内張を取り付けた状態でシャシーとボディを合体させ、角度と位置を確認しながらグッと押し当てて型取りすれば精度もアップ。

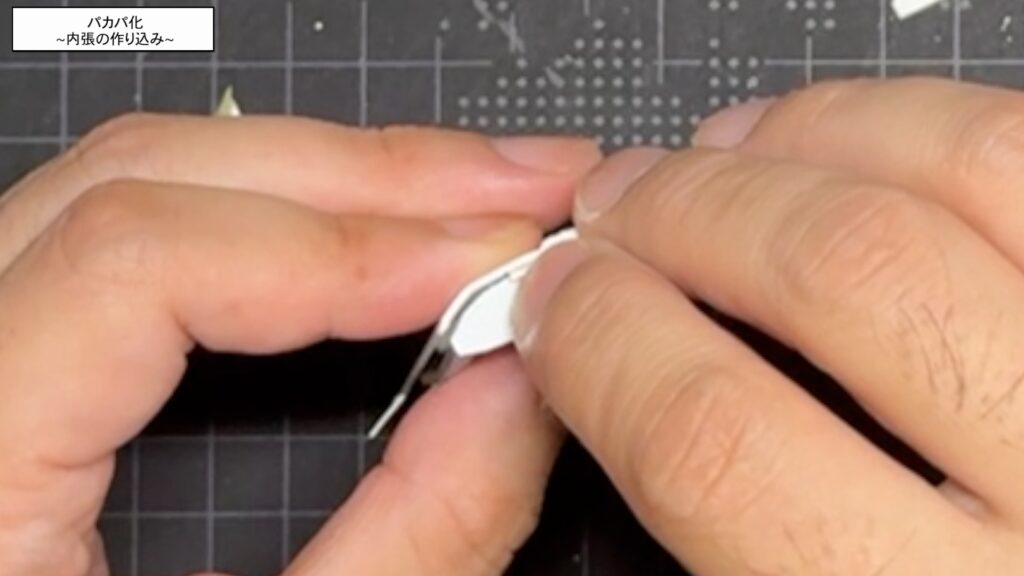

次に、ドアサイドのスキマも処理しておきます。

マスキングテープを貼り、形状をペンでなぞって0.5mmプラ板に転写&カット。

サイドラインに合わせて何度か調整したら、本接着して仕上げます。

ここまで終えれば、塗装後は“差し込むだけ”で組み付けられる状態に。

以降の工程が一気にスムーズになる大事な下準備です。

パカパ化~ヒンジの作り込み~

続いて、ドアを開閉させるためのヒンジを自作していきます。

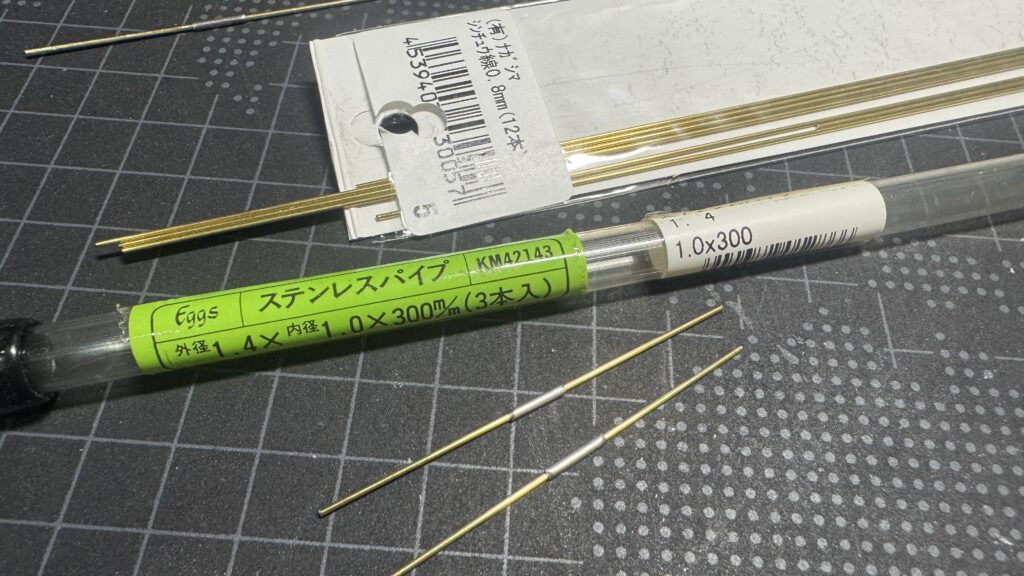

使用する材料は内径1.0mm・外径1.4mmのステンレスパイプと、φ0.8mmの真鍮線。これらを組み合わせて可動ヒンジを作ります。

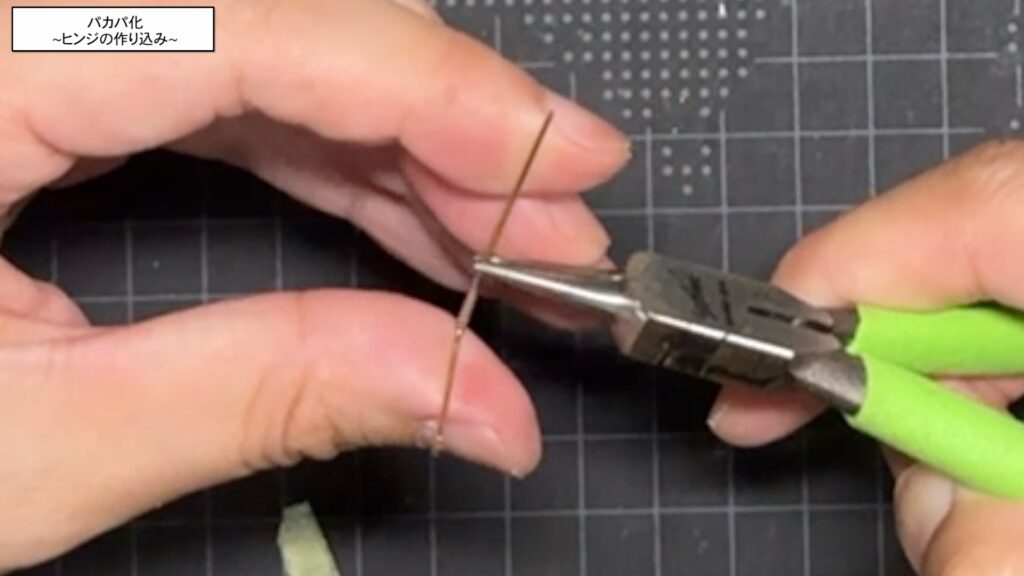

まずドアの高さを考慮して、ステンレスパイプと真鍮線をワイヤーロープカッターで適切な長さに切断します。切断後はパイプ断面が潰れやすいのでペンチで整形し、真鍮線を通しておきます。

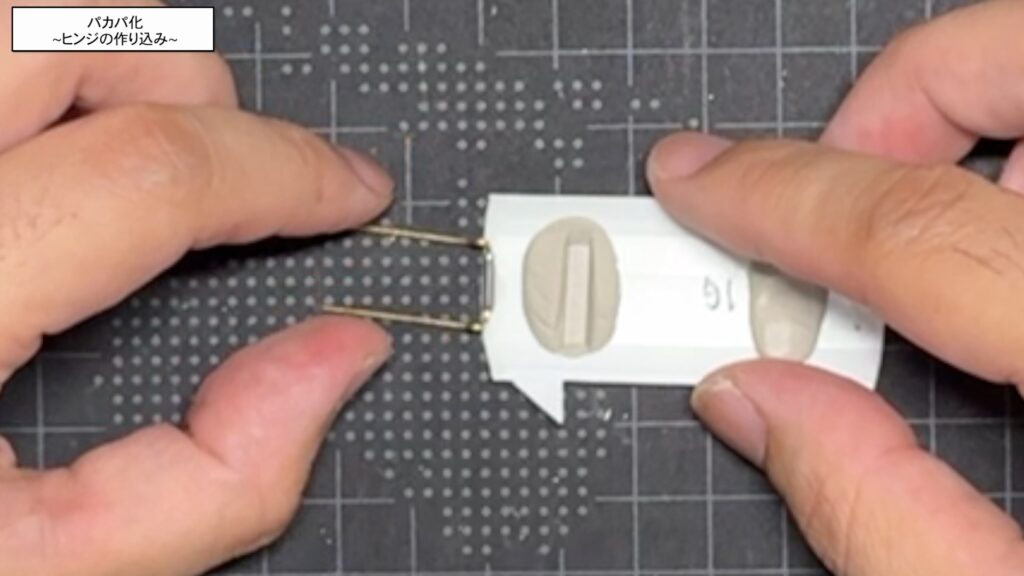

次に、パイプの両端から出た真鍮線をそれぞれL字に曲げ、全体を“コの字”に成形します。

さらにそのコの字をU字に折り返すことで、ドア端が収まるヒンジの基本形が出来上がります。

仕上げに、パイプと平行になるようもう一度真鍮線をL字に曲げて、フェンダー側に取り付ける**ステー(固定アーム)**とします。

ヒンジの角度や長さはドア形状に合わせて微調整が必要です。

最後に、本取り付け。ヒンジはドア先端側に寄せ、ドアが水平に開くよう平らな面で位置を確認しながら瞬間接着剤で固定します。位置決めがシビアな部分なので、ここは慎重に作業します。

下地塗装

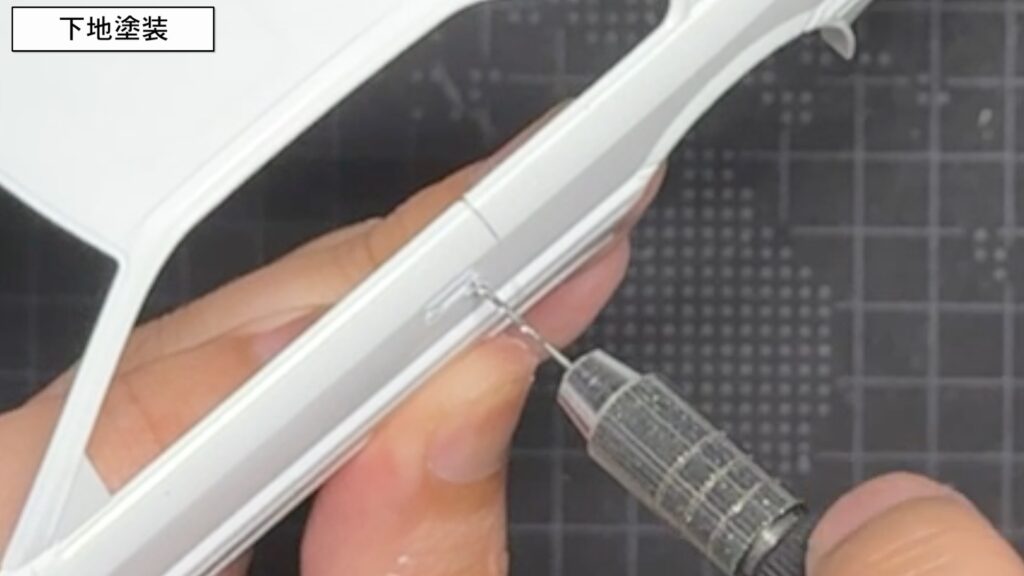

続いて、本塗装に入る前に、キーホール部分のモールドに0.8mmのピンバイスで穴を開口。後ほどここに3D製のキーシリンダーを埋め込む予定です。

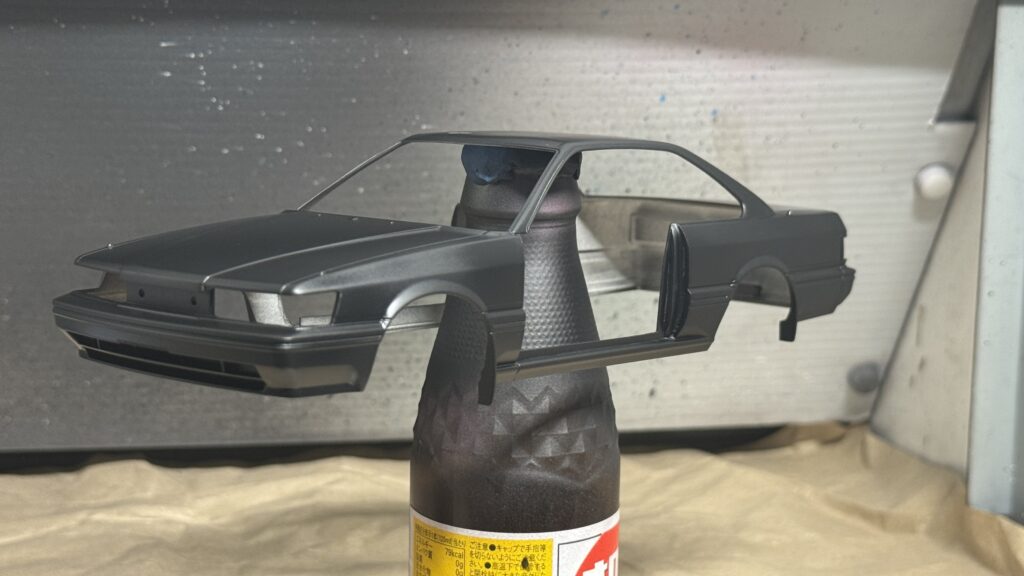

準備が整ったところで、下地塗装スタートです。

下地処理としては、ガイアノーツのエヴォブラックを吹き付けていきます。

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。