1/12 TAMIYA DAX 125 TAMIYA LIMITED EDITION part3

みなさんこんにちわ

制作の過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はタミヤ ダックス製作のパート3、いよいよ最終回です。

タミヤ(TAMIYA) 1/12 オートバイシリーズ No.142 Honda ダックス125 タミヤリミテッドエディション プラモ…

この動画では、前回に続いてフロントまわりの組み立てから完成までを収録しました。

特に、以前から挑戦してみたかったケーブルのディテールアップと、サイドスタンドのスプリング工作にもトライしています。

少しでも皆さんの製作の参考になれば嬉しいです。

それでは、さっそく始めていきましょう。

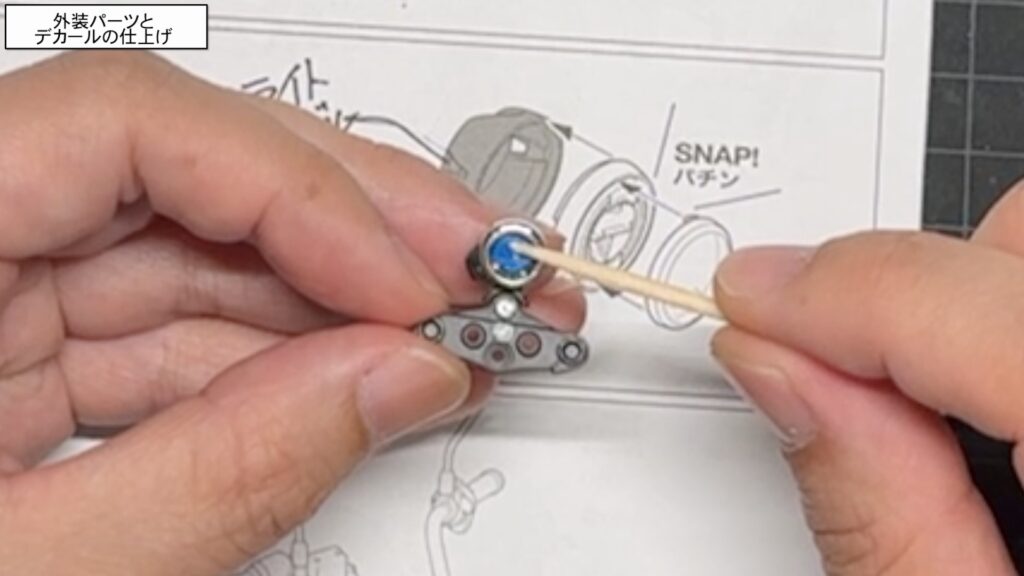

外装パーツとデカールの仕上げ

まずは、パート2で塗装仕上げをしておいた外装の細かいパーツを組み立てていきます。

ステップは2分割構成になっていて、塗り分けるだけでとてもリアルな仕上がりに。

メーターステーはメーター部分がメッキパーツで別になっているので、簡単にリアル感を出すことができます。

ハンドルのグリップカバーは、付属のヘルメットに合わせてメタリックブルーで仕上げました。

車体のイエローをより引き立ててくれる、ちょっとしたおしゃれポイントです。

さらに、ヘルメットとライトの縁にはブラックを入れて全体を引き締めます。

エナメル塗料と4アーティストマーカーのブラックを使い、はみ出した部分はエナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取れば、しっかりまとまります。

最後に、メーターにはデカールを貼り込み、レジンでコート。

メーターケースの質感を再現しつつ、デカールの保護もしておきます。

フロント組立

次に、フロントまわりの組み立てに入ります。

塗装仕上げで丁寧に塗り分けておいたフロントフォークですが、さらに仕上げとしてインナーチューブにはハセガワのミラーフィニッシュを細くカットして貼り付けていきます。

このひと手間で、メッキパーツのような輝きが加わり、よりリアルな質感に仕上がります。

ボルト類は説明書指定通りにシルバーを入れ、アクセントをつけていきます。

ホイールとタイヤを組み上げたら、いよいよフォークと合体。

センターにビスを通して、しっかり固定していきます。

ディテールアップのポイントとして、フェンダー部分のケーブルガイドを追加。

キットには付属していなかったため、今回は3Dプリントで制作したパーツを使用しました。

フェンダー側にはピンバイスで穴をあけ、マイナスモールドを使ってしっかりと取り付け。

小さなパーツですが、こうした工作で全体のリアリティが一段と引き締まります。

パイピングと合体

続いては、パイピング作業とフレームの合体まで進めていきます。

まず腹下に、トグロマフラーの残りパーツを取り付け。

その後、付属のパイプとアドラーズネストのリード線を、それぞれ必要な長さにカットして準備します。

フロントブレーキまわりのパイプ部分には、リード線を追加。

先に取り付けておいたケーブルガイドの中を通して設置することで、実車のような自然なラインを再現しています。

次に、フレームと合体。

メーターまで一気に組み付けていきます。

インジェクションパーツから伸びるパイプは、付属のままだとやや太くリアリティに欠けるため、太い部分を短くカットし、パーツの先端に設置。

そこに細いリード線を繋ぐことで、スケール感の合った見た目に仕上げています。

2本出ているうちの1本には、実車では金属パーツが取り付けられているため、内径0.4mmのアルミパイプをカットして使用。

リード線と繋ぐことで、金属感のある精密な仕上がりになりました。

さらに、フレーム裏に設置した油圧システム部分には、フロントフォークに仕込んでおいた真鍮線を接続。

付属のパイプをカットし、セメダイン ハイグレード模型用接着剤でしっかり固定しています。

最後に、ハンドルへと繋がるパイプをまとめ、ヘッドライト裏を通しておき、この後の接着作業に備えます。

仕上げとしてホーンを取り付ければ、ここまでの工程は完了です。

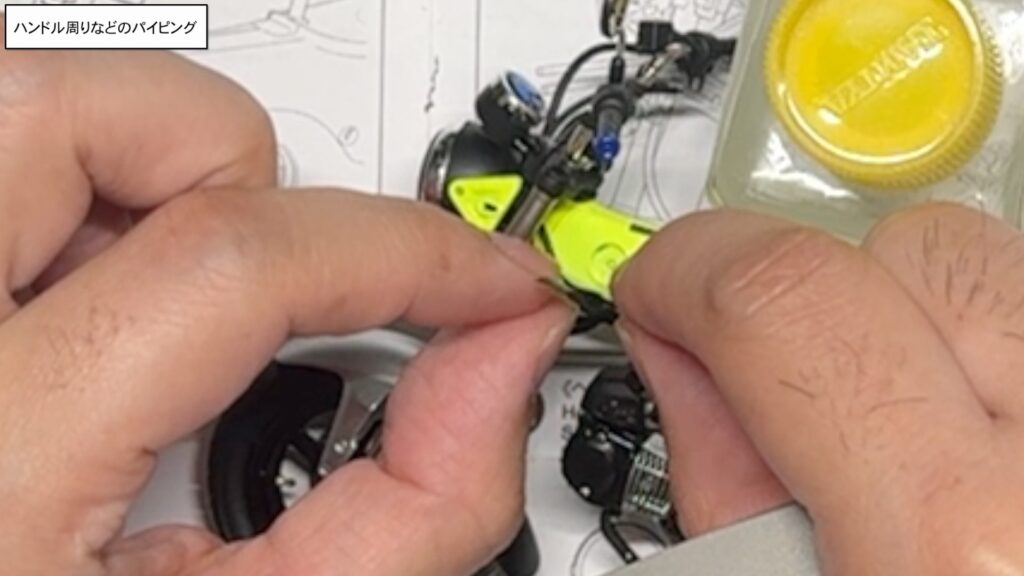

ハンドル周りなどのパイピング

続いては、ハンドルまわりのパイピング作業です。

今回の製作テーマの中でも、特に力を入れたディテールアップがこの部分。

まず、ハンドルから伸びるパイプの接続口。

ここは既存のモールドをいったんカットし、L字に曲げた真鍮線とアルミパイプを使ってリアルに作り直していきます。

0.4mmの真鍮線をカットしてL字に曲げ、ハンドルパーツ側には0.5mmのピンバイスで穴を開けておきます。

L字の真鍮線には、内径0.4mmのアルミパイプを通し、穴を開けた部分に接着。

この接続口に、インジェクションパーツから伸びたパイプを取り付けます。

さらに左右のハンドルにも同様に、0.5mmのピンバイスで穴を開け、アドラーズネストのリード線を仕込みます。

その上から黒のマスキングテープでコードをまとめ、実車同様の配線ルートを再現。

ハンドルの形状に沿わせながら、自然なカーブを意識して整えていきます。

コード類がまとまったら、ハンドルをブラケットと合体。

ヘッドライトパーツの裏側からもリード線を生やし、フロントパートへ接続します。

このあたりのコード類は、ヘッドライト裏で一度まとめてから、さらに黒のマステで固定。

最後に、以前取り付けておいたケーブルガイドを通してサイドカバー裏へと配線を流し込みます。

細かい作業ですが、このあたりを丁寧に仕込むことで、完成時の密度感がぐっと増します。

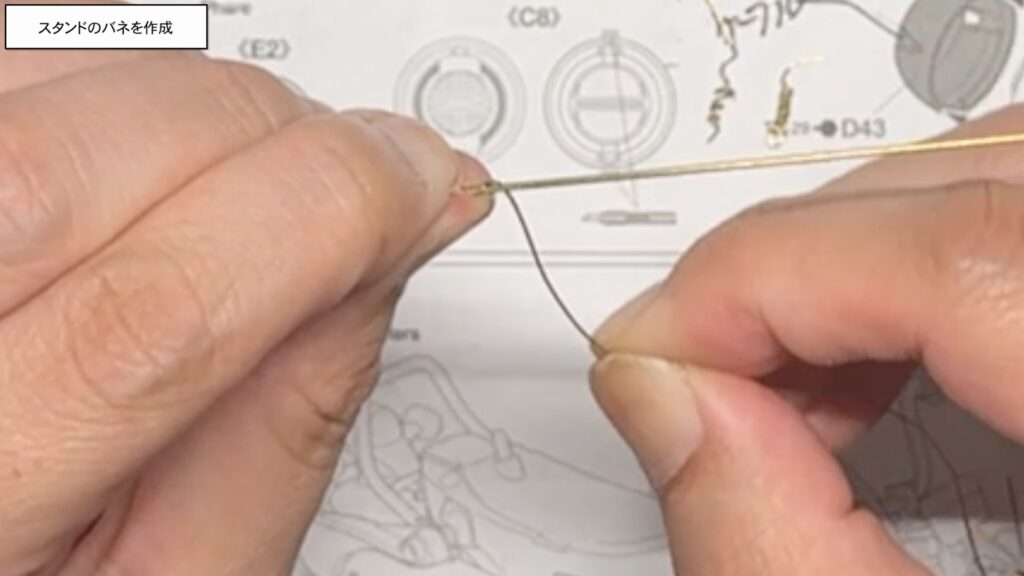

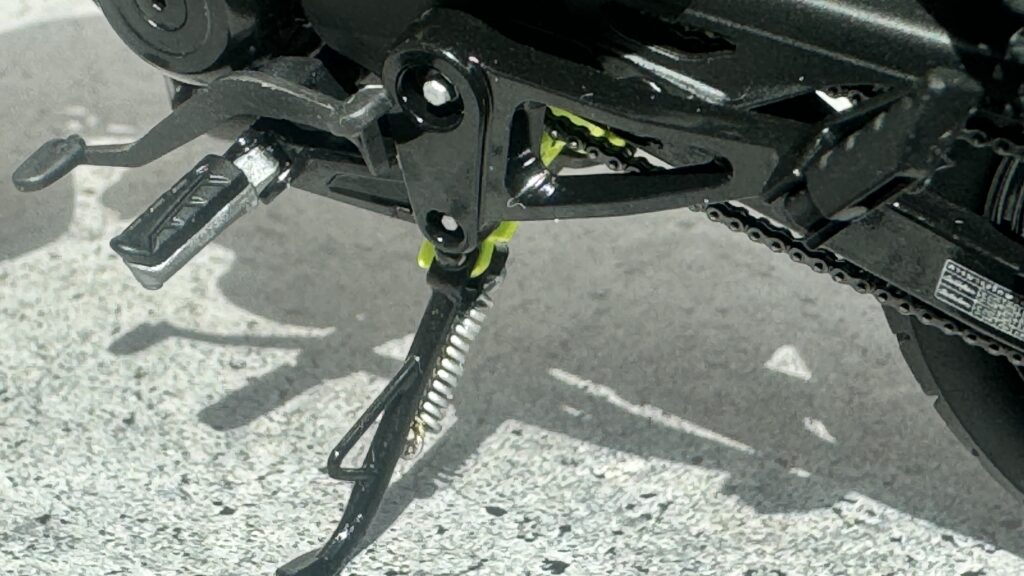

スタンドのバネを作成

続いては、サイドスタンドのバネを自作していきます。

まずはスタンド本体に0.6mmのピンバイスで穴をあけ、カットした虫ピンを差し込んでおきます。

このあと取り付けるバネを引っ掛けるためのフックになります。

今回のバネ工作は、以前からネットで見かけて「いつかやってみたい」と思っていた改造のひとつ。

実車のサイドスタンドには必ずバネがありますが、プラモデルでは省略されていることが多いので、ここをしっかり再現していきます。

使うのは真鍮線。

まず0.8mmの真鍮線を芯にして、0.4mmの真鍮線を手でぐるぐると巻きつけていきます。

このとき、巻きつける力で軸がぶれないよう、ペンチなどでしっかり固定してから巻くのがポイントです。

巻き終わったら、指でピッチを詰めてバネの幅を整え、好みの長さに調整します。

両端はパーツに取り付けやすいよう、O字型になるように曲げておきます。

準備ができたら、スタンドに取り付けた虫ピンに一方を引っ掛け、もう一方をネジ部分に固定。

小さなパーツですが、バネ特有のテンション感がしっかり再現できました。

最後にシルバーを入れて金属感を強調すれば、実車同様のバネに見える仕上がりになります。

仕上げ

いよいよ最後の仕上げ工程です。

まずサイドミラーには鏡面パーツを取り付け、ウインカーにはレンズを接着。

このあたりの接着には、曇らず強力、そして仕上がりも安心の「セメダイン ハイグレード模型用接着剤」を使用しています。

外装パーツを取り付けてしまうと見えなくなるボルト類は、この段階でシルバーを入れておきます。

というのも、組み立て作業でどうしてもボディを触る機会が多く、最後に気づくと色が剥がれていることがあるんですよね。

なので、今回は最後のタイミングでボルト類を塗装しておきます。

さらに、ネジの頭が露出している部分にはレジン液を流し込み、ブラックライトで硬化。

その上からシュナイダーのクロームマーカーで色を入れることで、自然な金属ボルトの質感に仕上げました。

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

残るパーツはあとわずか。

右側からステップや各種オーナメント、ウインカーを取り付けていきます。

続いて左側も同様に、ステップ、スプロケカバー、ウインカー、オーナメント、そしてサイドカバーとシートを順に取り付け。

少しずつ完成形が見えてくるこの瞬間が、やっぱり一番ワクワクします。

最後に付属のヘルメットにもディテールを追加。

車名プレートのボルト部分にはピンバイスで穴をあけ、マイナスモールドに置き換えて接着します。

そして残りのデカールをすべて貼り付け、モデリングワックスで磨き上げついに完成です。

3部作でお届けしてきた、タミヤ ダックスの制作もいよいよ完結です。

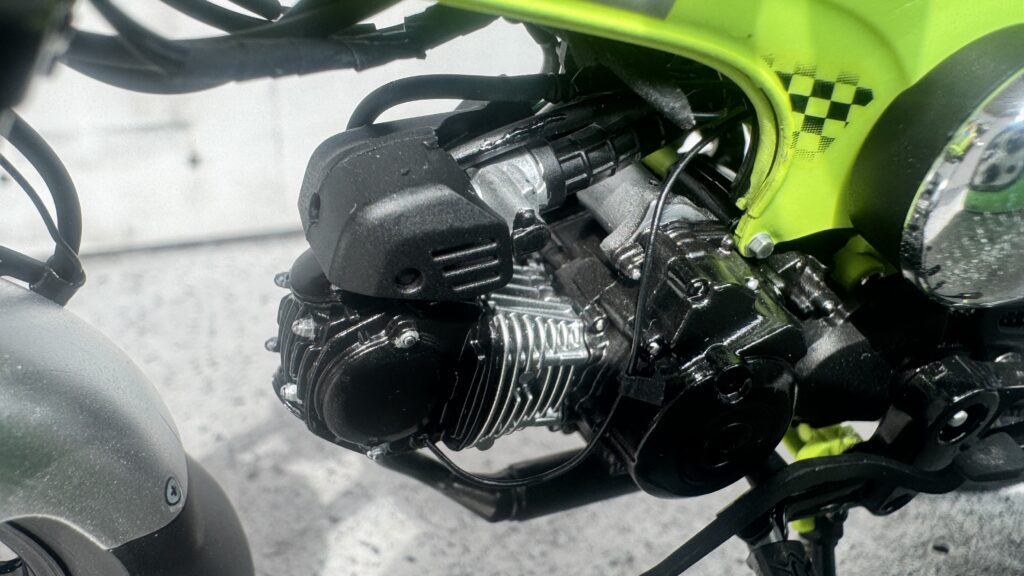

パート1ではフレームやエンジンを組み立てながら、パーツの精度の高さに驚かされました。

パート2ではド派手なフレーム塗装に外装の塗装や細部の塗り分けで、模型がぐっとリアルに変化。

そしてパート3では、配線やバネ、ハンドル周りなどディテールを詰めて、ついに完成までたどり着きました。

このキットの魅力は、初心者でも組みやすく、順序どおりに進めるだけで形になること。

でもそこからひと手間、ふた手間加えると、リアル感がぐっと増してくる。

この「作り込む楽しさ」こそ、バイク模型ならではの面白さです。

完成したダックスを見ると、小さいながらも本物の存在感。

光る金属、リアルな配線、透明なレンズ…手を加えれば加えるほど“生きている感”が増すんです。

素組みでも十分楽しめるのに、ディテールアップ次第で自分だけの1台に仕上がる。まさにこれぞタミヤな奥深いキットでした。

バイク模型の醍醐味、感じてもらえたら嬉しいです。

これでダックス制作は完結ですが、次回もまた魅力的な1台を作っていきます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。