1/20 BANDAI MAZDA LUCE 4DOOR HARDTOP ROTARY LIMITED part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、いにしえのプラモデルを作っていきます。

そのキットがなんと、今から40年前に発売されたバンダイ製のルーチェ。

スケールはいつも作っている1/24よりひと回り大きい1/20スケールです。

古いキットならではのパーツ構成や、昭和のバンダイが持っていた技術力の高さなんかも、あわせて楽しんでもらえたらと思います。

今回は仮組みから下地塗装までを収録しましたので、まずは実車のルーチェについて少し勉強していきましょう。

4代目ルーチェとは?

1981年10月に登場した、4代目ルーチェ HB型。

この代から兄弟車のコスモと基本構造を共有するようになり、ボディは4ドアハードトップと、サルーンと呼ばれる4ドアセダンの2タイプが設定されました。

内装も大きく進化していて、ハードトップにはメーターフード両脇にスイッチをまとめた「サテライトスイッチ方式」を採用。

当時としてはかなり先進的なインパネデザインでした。

登場から1か月後には、省燃費仕様の6ポート12Aロータリーと2.2リッターディーゼルを追加。

翌年1982年には、なんと世界初のロータリーターボを搭載したモデルが登場します。

さらに1983年のマイナーチェンジでは、よりオーソドックスなフロントマスクに変更され、

新開発の13Bスーパーインジェクションエンジンを搭載した“リミテッド”も追加。

このモデルには電子制御サスペンションAASまで装備されていました。

一方で、レシプロエンジンも新世代の2.0L「マグナム」FE型に刷新。

当時のマツダがいかにこのモデルに力を入れていたかが伝わります。

外観で特徴的なのは、ボディ全体をぐるりと囲む太いブラックモール。

そしてハードトップはピラーレスではなく、ガラスでBピラーを隠した4ドアハードトップ構造でした。

ドライバーズシートも8ウェイアジャスタブルで、まさに高級志向の1台。

ただし…当時から賛否が分かれたのが、その“顔”。

サイドビューやディテールには細やかな配慮が見られるのに、

なぜフロントマスクだけあんなデザインになったのか…?

「木を見て森を見ず」と言われても仕方ない仕上がりでした。

でも、そこがまたHBルーチェの魅力でもあるんですよね。

この独特の雰囲気に惹かれる“変態グルマ好き”も少なくありません。

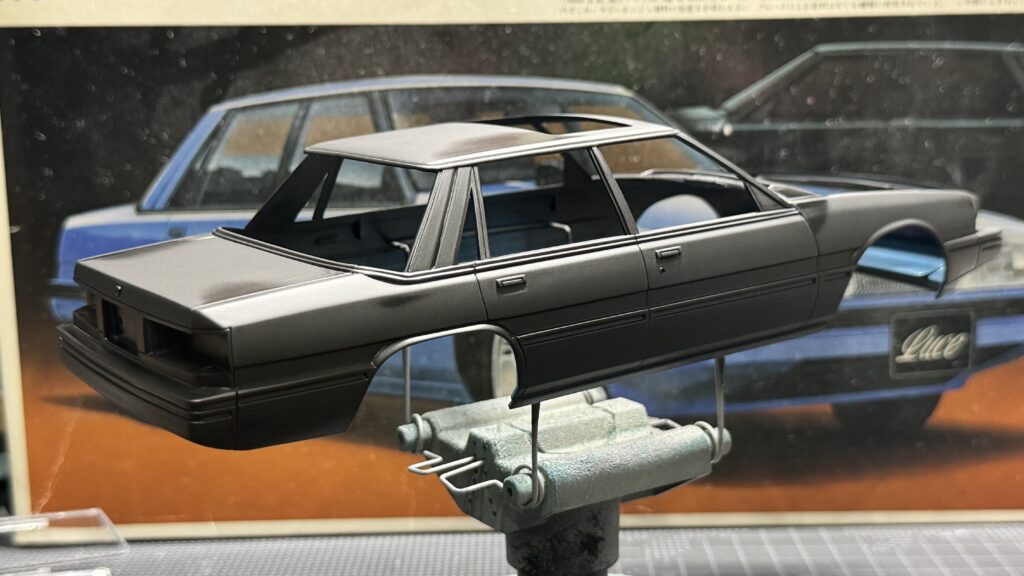

仮り組み

さて仮組みです

このキット発売はなんと40年以上も前です。

すでに生産は終了していますが、オークションなどでは今でも比較的見かけるので、手に入れやすい部類かもしれません。

さっそく仮組みに入っていきます。

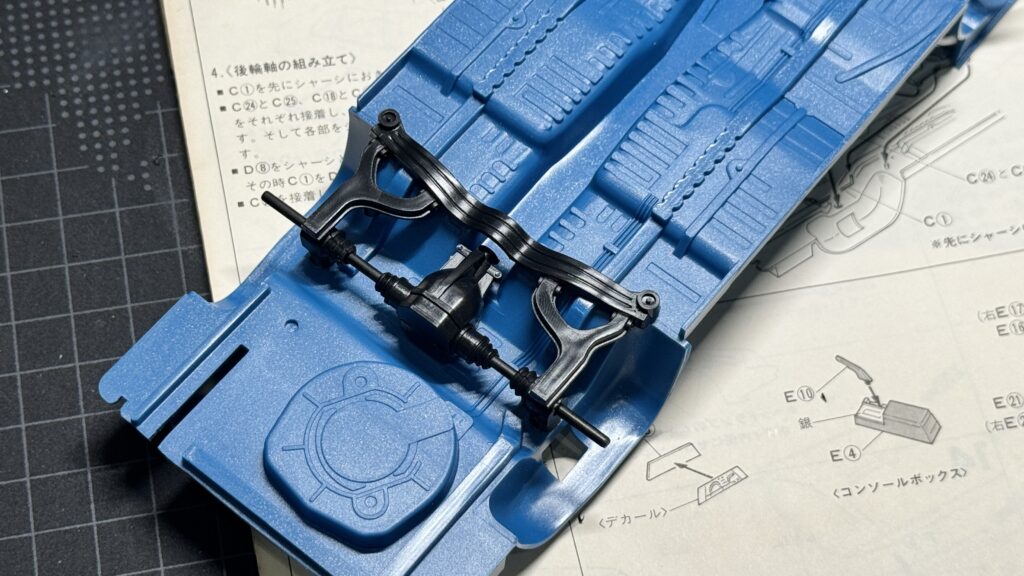

まずは足回りから。

このキットはモーターライズ仕様で、実際にモーターで走らせることができる構造になっています。

プラパーツにピンを打ち込みハブを固定し、そこにホイールをはめることで、ハブごと回転する仕組み。

まさに昭和の“走るプラモデル”らしい構成です。

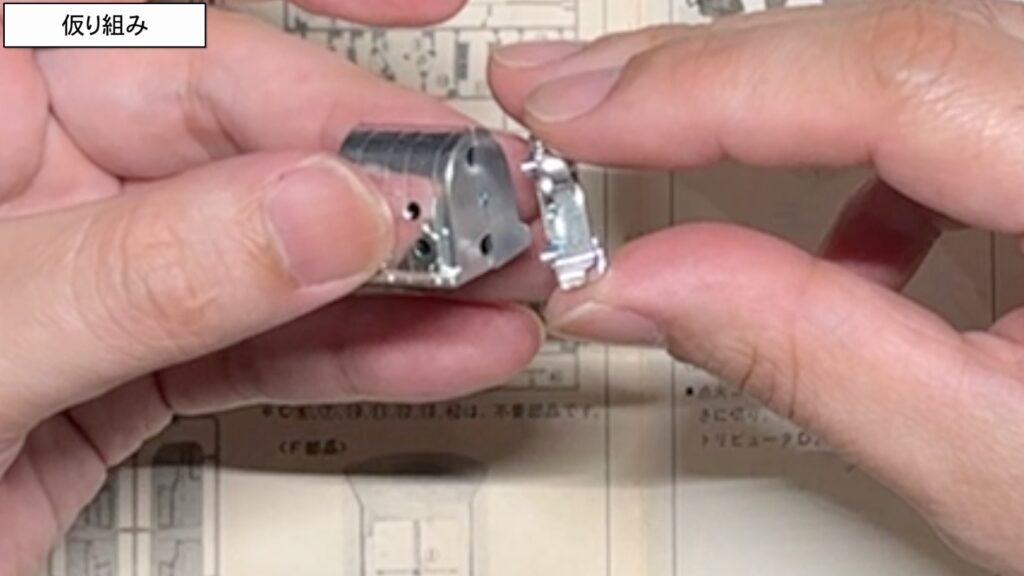

エンジンはマツダの革命的ユニット「12Aロータリー」。

各ブロックは2分割構成で、ダボがないため感覚的に組み立てていく昔ながらのスタイル。

でもその分、作りながら形になっていく楽しさがあります。

ラジエーターなど補機類も細かく分割されていて、

この時代からすでに「世界のバンダイ」の設計力を感じますね。

パイピングも可能な本格仕様で、作りごたえがあります。

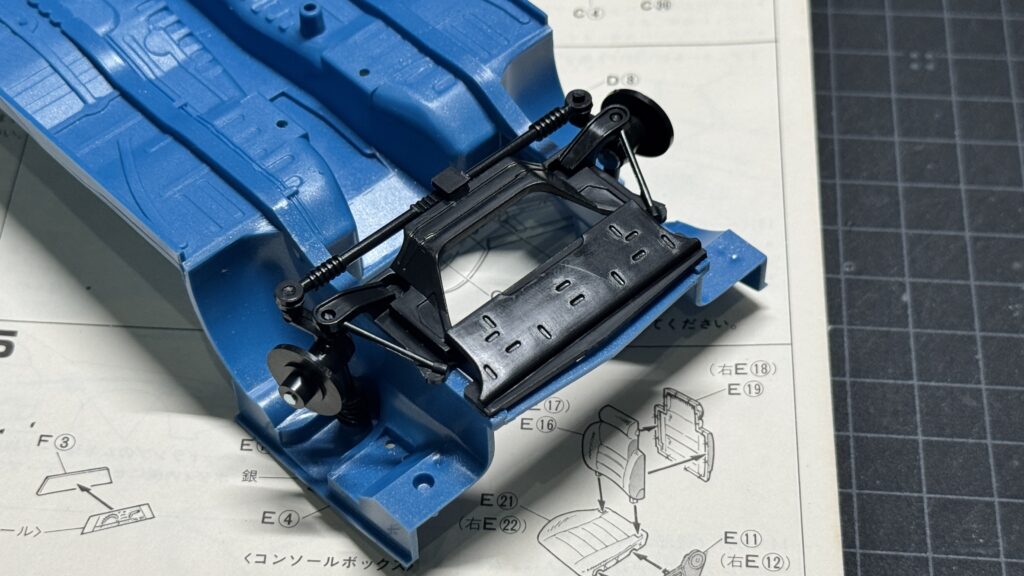

続いて内装。

ダッシュボードはメーターパネルが別パーツ化されており、なんと麦球を仕込めるよう設計されています。

シートは裏表貼り合わせの方式で、立体感が抜群。

レバー類までしっかり再現されていて、思わず「これだけで一杯やれそう」な完成度です。

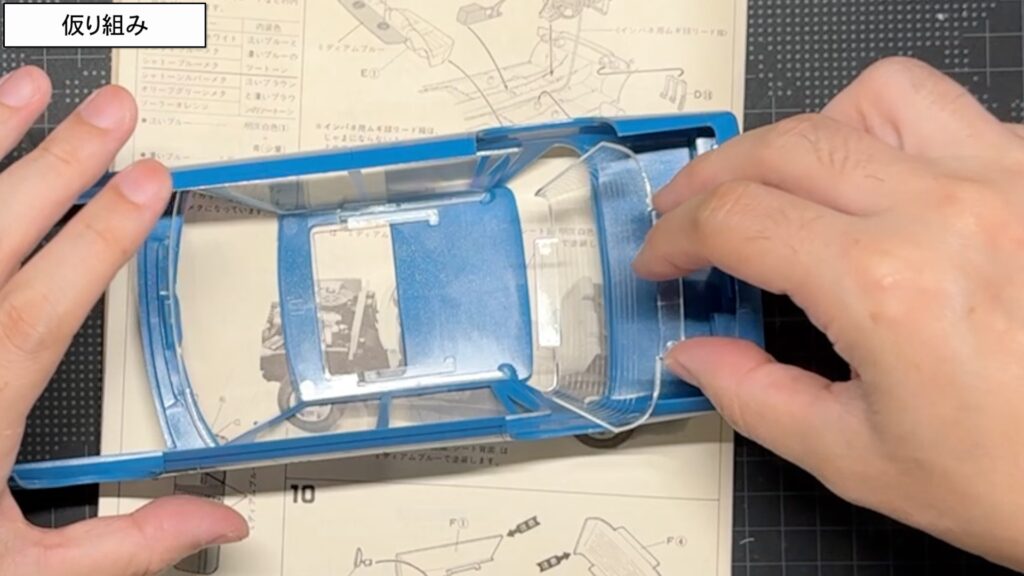

ボディも非常に精巧で、ウインドウは裏側から取り付けるタイプ。

リアと他3面が2分割になっていて、40年前の模型とは思えないほどの精度。

まるで吸い付くようにピタッと合います。

サンルーフも付属していて、開閉ギミックまで再現。

こうした設計思想が、後のガンプラ技術にもつながっているんでしょうね。

ボディとシャシーの合体はややタイト。

本組みの際にスムーズに合わせられるよう、ここは調整が必要です。

ヘッドライトはリフレクター部分がしっかりメッキ処理され、こちらにも麦球を仕込める仕様。

リアライトも同様の構造です。

ボディ全体をぐるりと囲むモール類は別パーツ化されていて、塗り分けも楽そう。

このあたりの設計は、今のハセガワに通じるような上品さがあります。

ミラーはドアミラーとフェンダーミラーの選択式。

ただ、ボンネットパネルが少し歪んでいるので、このあたりは修正しながら進めていきたいと思います。

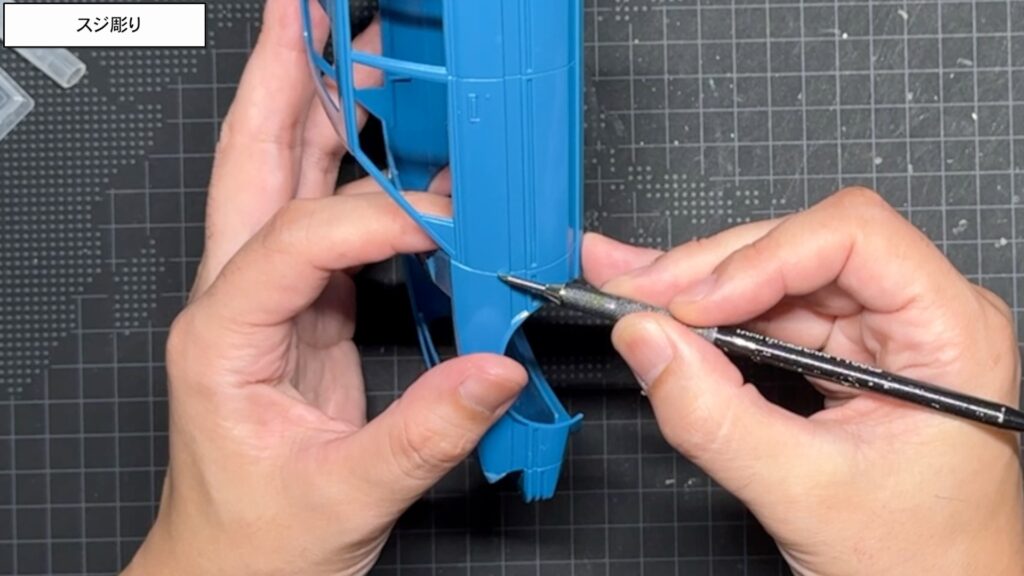

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

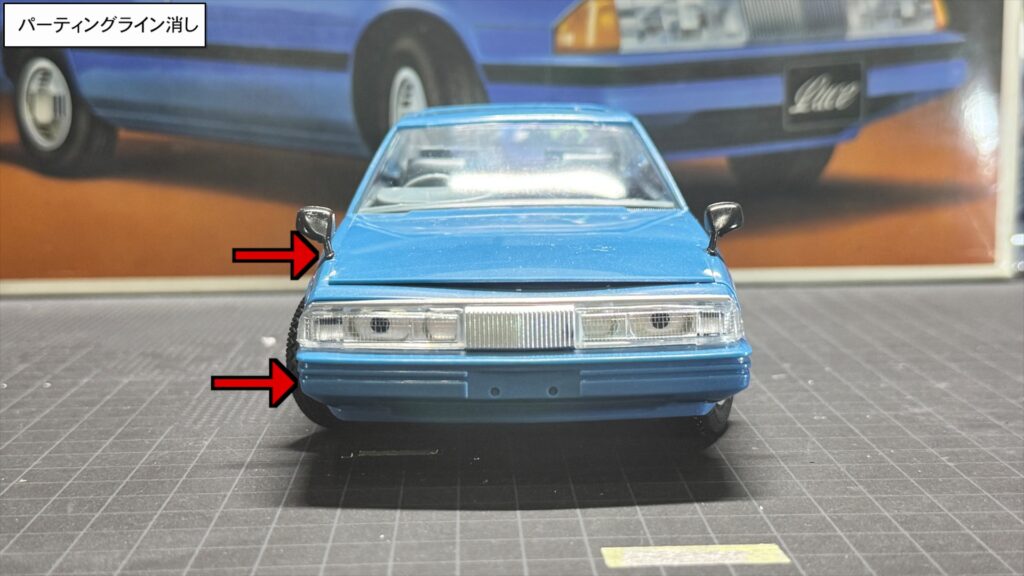

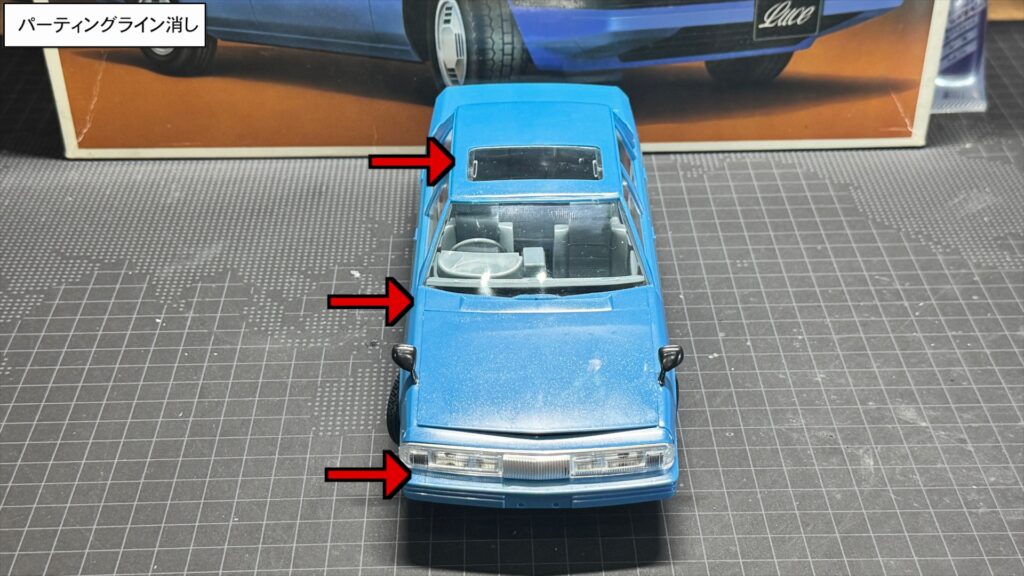

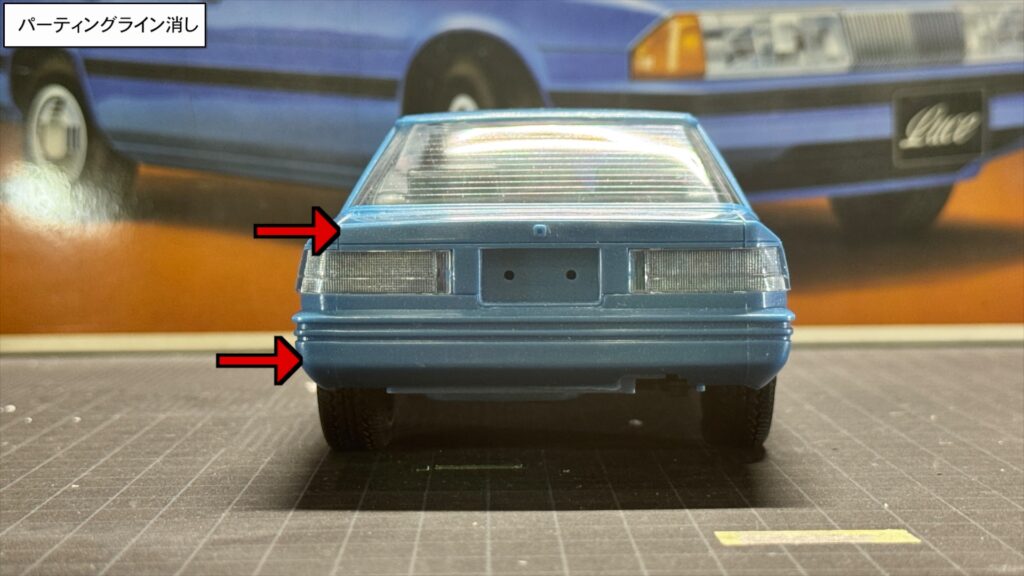

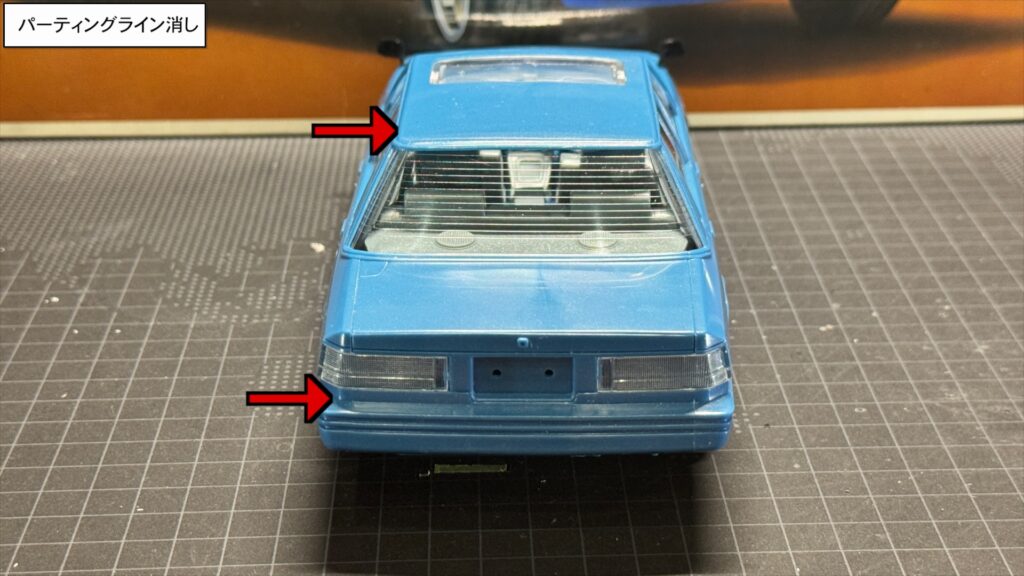

パーティングライン消し

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

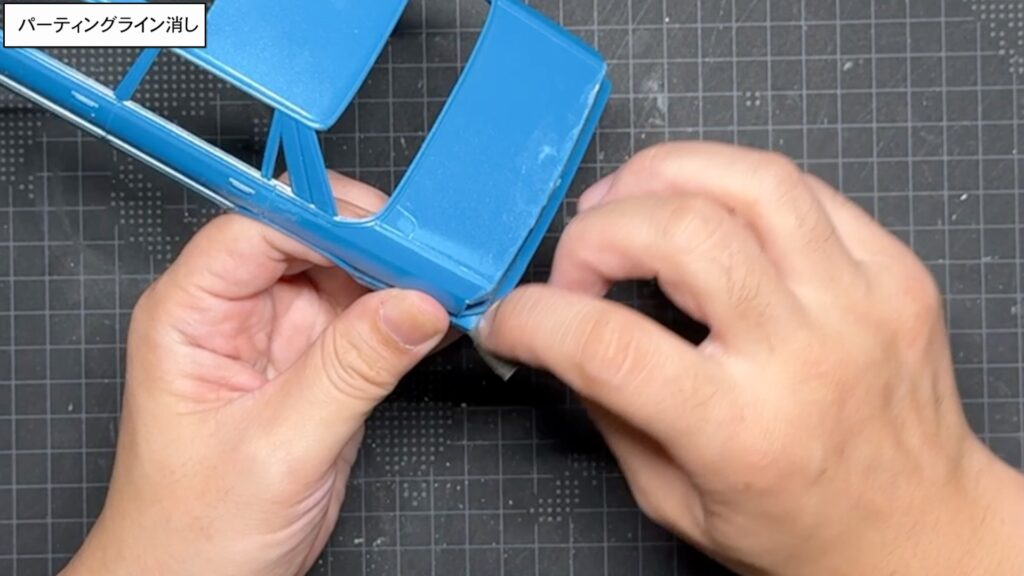

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

ボディの調整加工

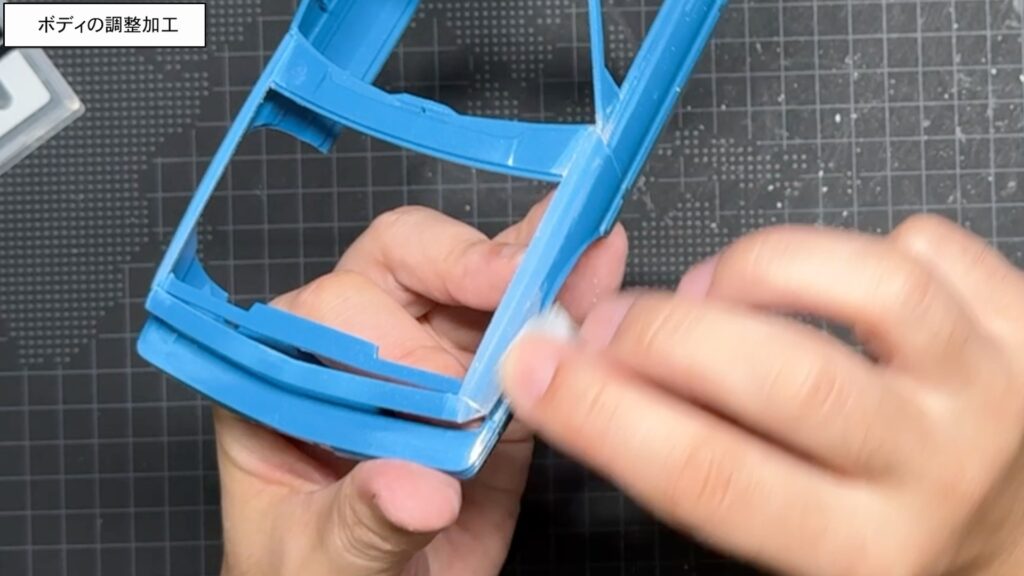

続いては、ボディの調整と加工です。

このルーチェ、ボディ造形は実車の雰囲気をよく捉えていますが、角のラインが少し甘い印象。

そこで今回は、より“あの時代のスペシャリティカーらしさ”を出すために、プレスラインの面出しをしていきます。

ボディサイドのラインを境にヤスリを当て、角を立たせるように整えていきます。

仕上げは1500番のペーパーまでかけて、しっとりとしたツヤでフィニッシュ。

次にドアのキーホール。

こちらは一度ニッパーでカットし、後で3D製パーツに置き換えるため、ピンバイスで穴を開けておきます。

使用したドリルは1ミリ径。こうしておくことで後のディテールアップが楽になります。

フェンダーミラーは、接着面が少し心もとないため補強を入れます。

ミラーパーツ側に穴を開けて真鍮線を仕込み、フェンダー側にも同じ径の穴を開けて差し込む方式。

これで強度も上がり、仕上がりもぐっとシャープになります。

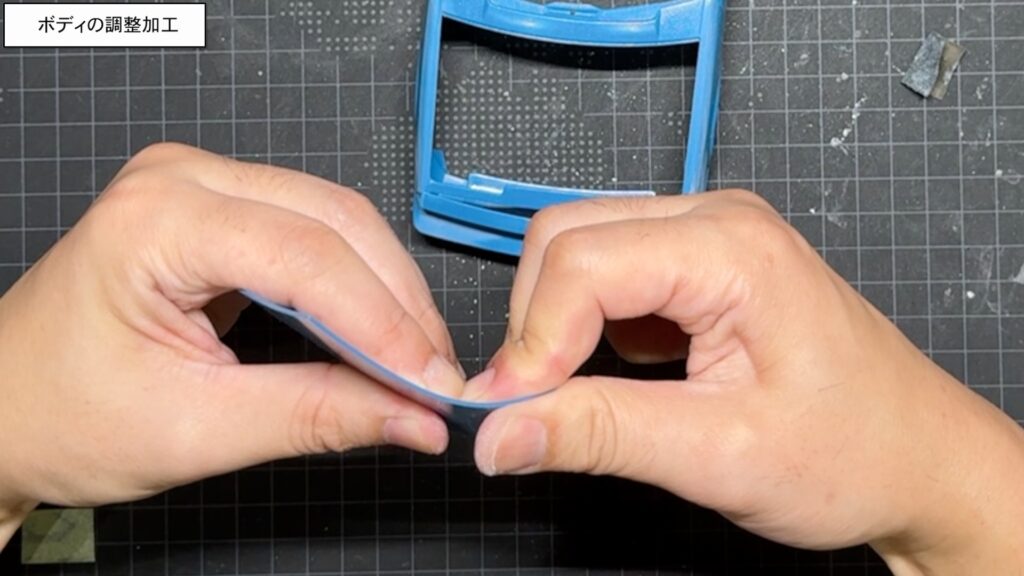

仮組み時に歪んでいたボンネットは、指で少しずつ曲げて形を調整。

パネルは塗装しやすいようボディに接着しておきます。

先端がわずかに短いため、ボディとの段差が出ないように削って“ツライチ”に整えておきます。

下地塗装

続いて下地塗装です

下地処理としては、ガイアノーツのエヴォブラックを吹き付けていきます。

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。