1/24 AOSHIMA TOYOTA CENTURY VG45型 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマアンバサダーとしての製作で、手持ちキットの中から初代センチュリーを製作していきます

青島文化教材社 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.18 トヨタ VG45 センチュリー Lタイプ 1990 プラモデル

早速どんな車なのか調べていきましょう

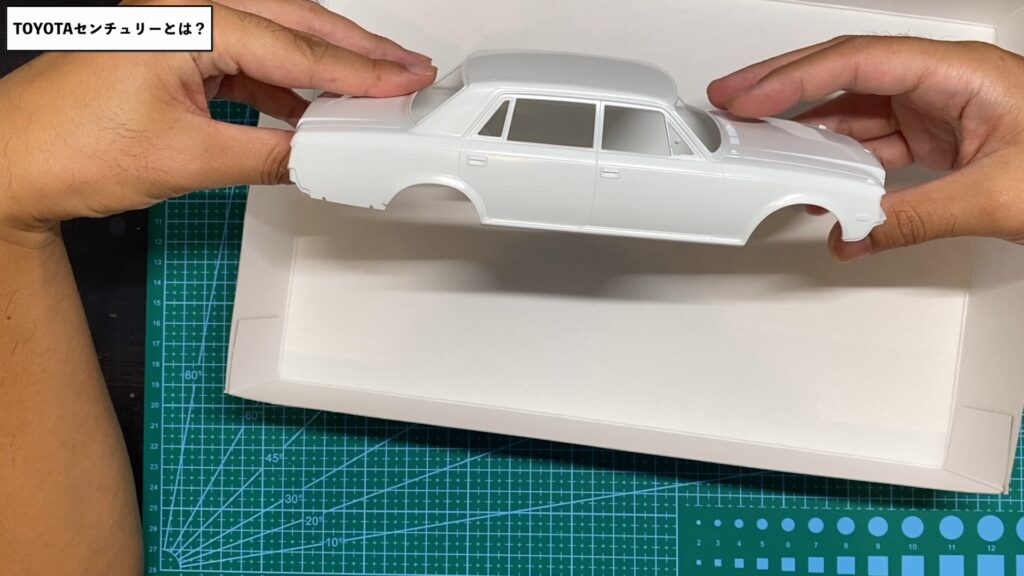

TOYOTAセンチュリーとは?

センチュリーはトヨタ自動車が1967年から製造・販売している最高級乗用車です

長らく販売開始から4ドアセダンのみが販売されてきましたが、2023年(令和5年)9月にSUVタイプが新たに公表され話題をよんでいます

世界の最高級車に匹敵するプレステージサルーンを目標にして開発され、1967年11月に発売

「伝統的な日本の美」を感じさせる保守的かつ重厚さを持った独特のデザインテイスト

「伝統的な日本の美」はボディカラー名にフジ・ノーブルホワイトなどの和名が含まれることにも現れていました

エンジンはV型8気筒で3Lから始まり排ガス対策で4Lまで拡大

エアサスを組み込んだトレーリングアーム式サスを採用し上質な乗り心地をインストール

防弾装備が施されたセンチュリーも開発され、内閣総理大臣専用車としても使用されていました

1981年までの20型~35型まではヘッドライトのでデザインなどからもわかるように前期型と認識

オートレベラーが装着された1982年の大規模マイナーチェンジからは後期型と位置付けられている気がします

1967年の初代販売開始から、数年単位でマイナーチェンジが行われ、日本の最高品位の車として君臨し、30年販売を続け1997年2代目へとバトンタッチしていきます

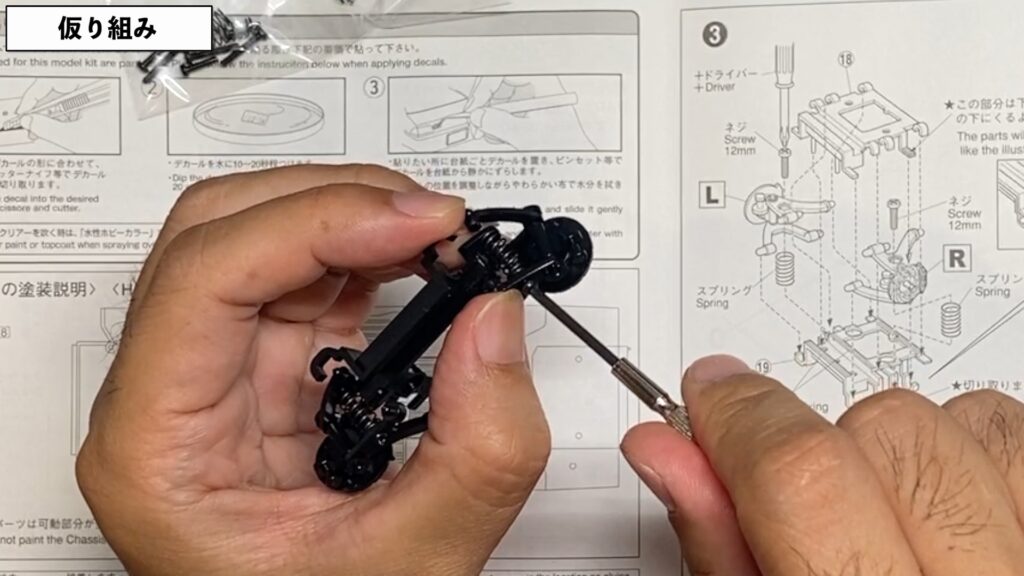

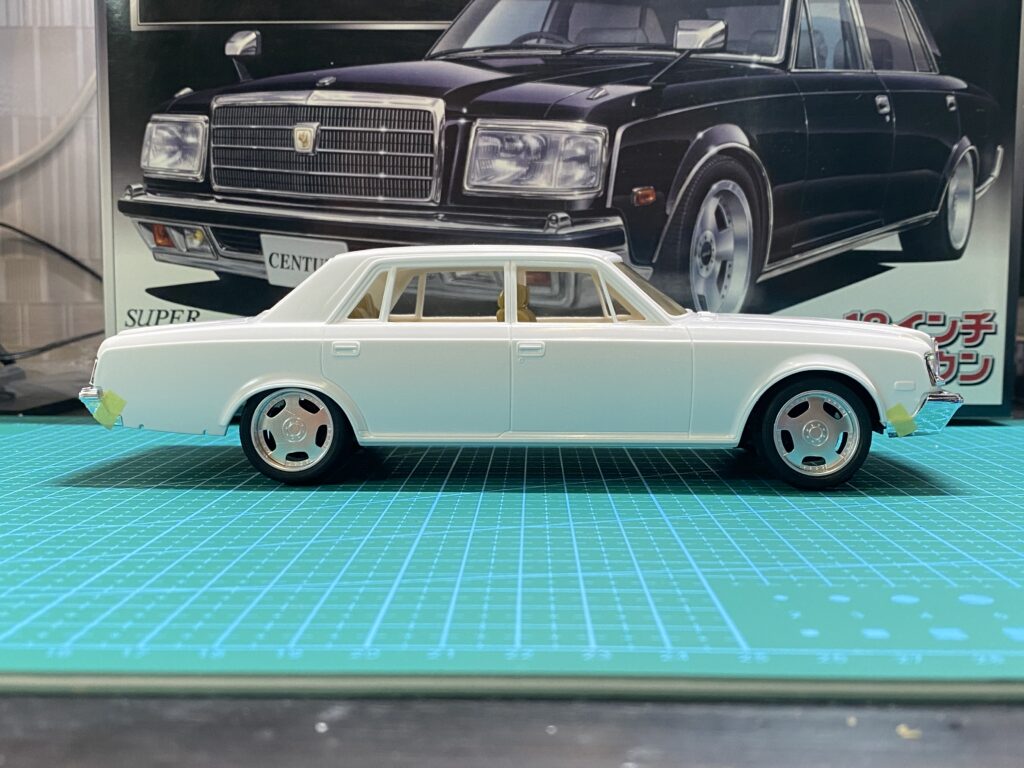

仮り組み

このキットはアオシマから販売されていて、後期型

1990年にホイールベースを延長しロングボディとなったLタイプのVG45型がベースとなっていて、18インチの社外ホイールが付属

ノーマルホイールは付属していません

車高の調整ができることから、カスタム専用のキットとなっているようです

ノーマルの雰囲気を目指すならば、現在も販売されているザモデルカーシリーズのセンチュリーを組み上げた方が良さそうです

早速仮組みをしていきます

説明書を読みつつまずは足回りからとなりますが、足回りの調整ができるパーツ構成となっていてサス側のネジを回すとキャンバー角、ボディに取り付けるアームパーツ側のネジを回すと車高の調整ができる仕組みのようです

このパーツ構成は初めて製作しますが、この仕組みはよく出来ていますね

簡単に足回りのカスタムができそうです

各パーツの合いは問題なく、ストレスフリーで組み上げられそうです

ウインドウやヘッドライトなども取り付け仮組み完了

ノーマルの雰囲気が大好きなのですが、キットの構成上思い切りカスタムした方がこのキットはいいような気がするので、バッキバキのローライダー仕様を目標に製作を進めていきたいと想います

スジ彫り

まずはスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるため、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

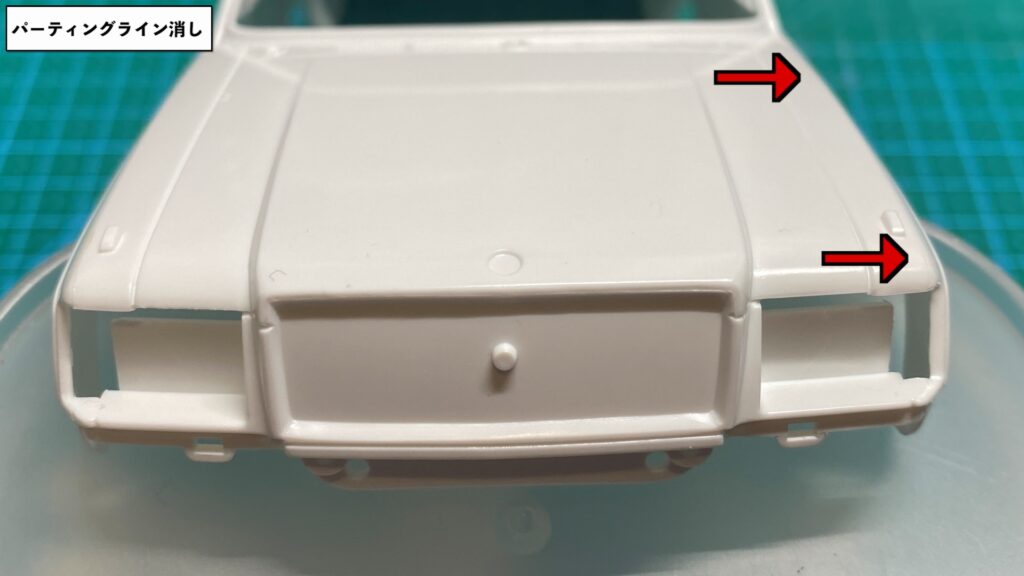

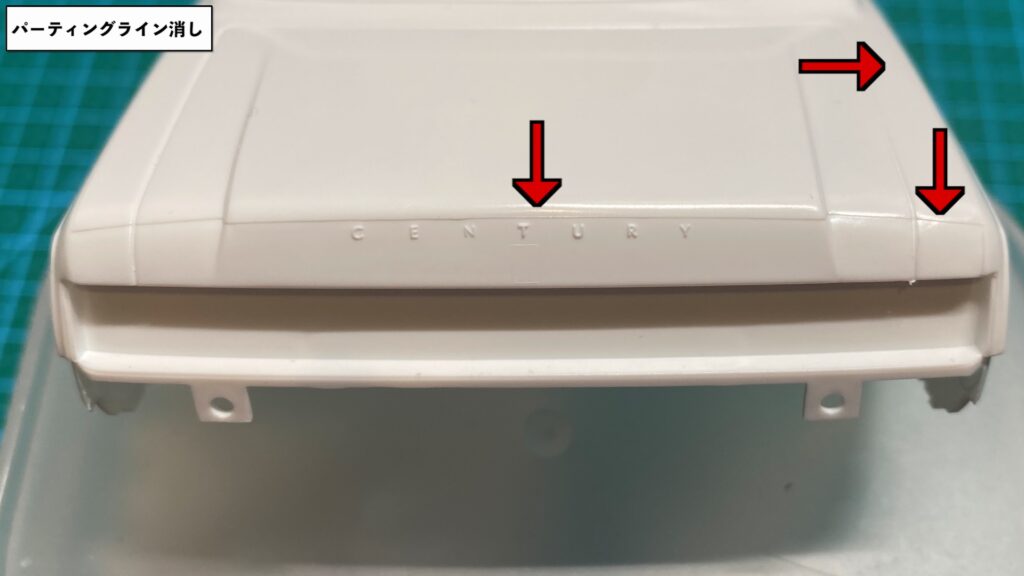

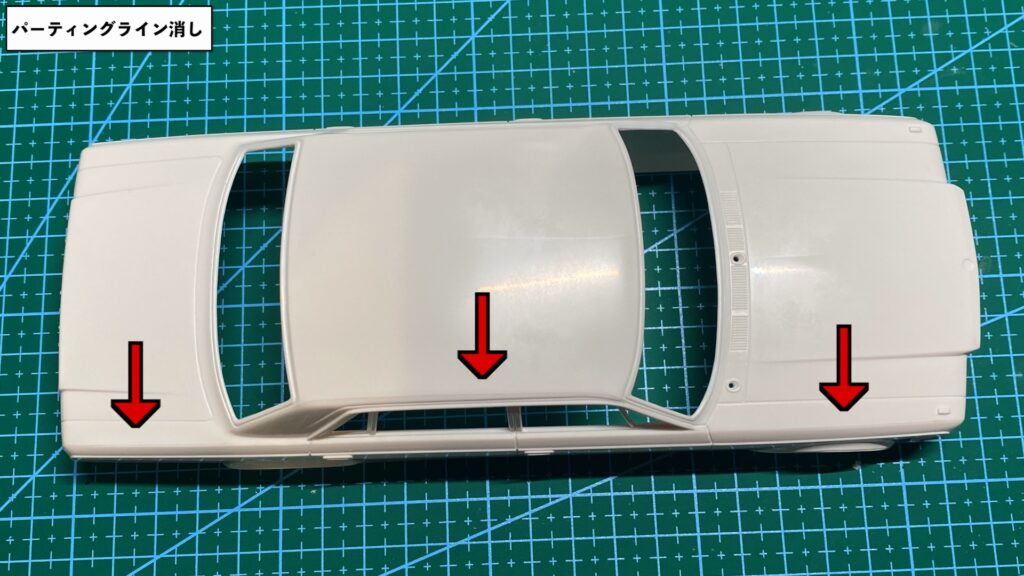

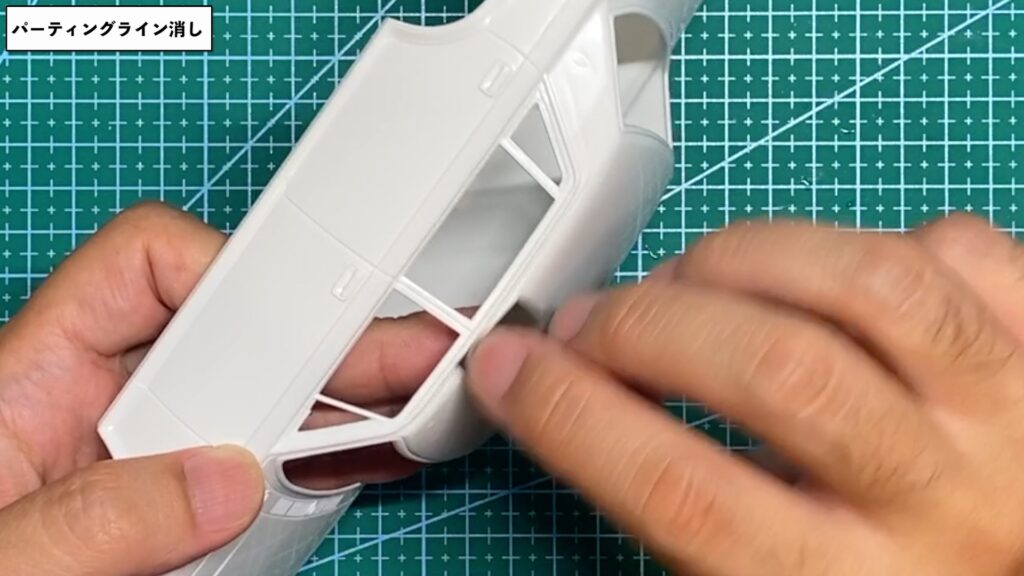

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

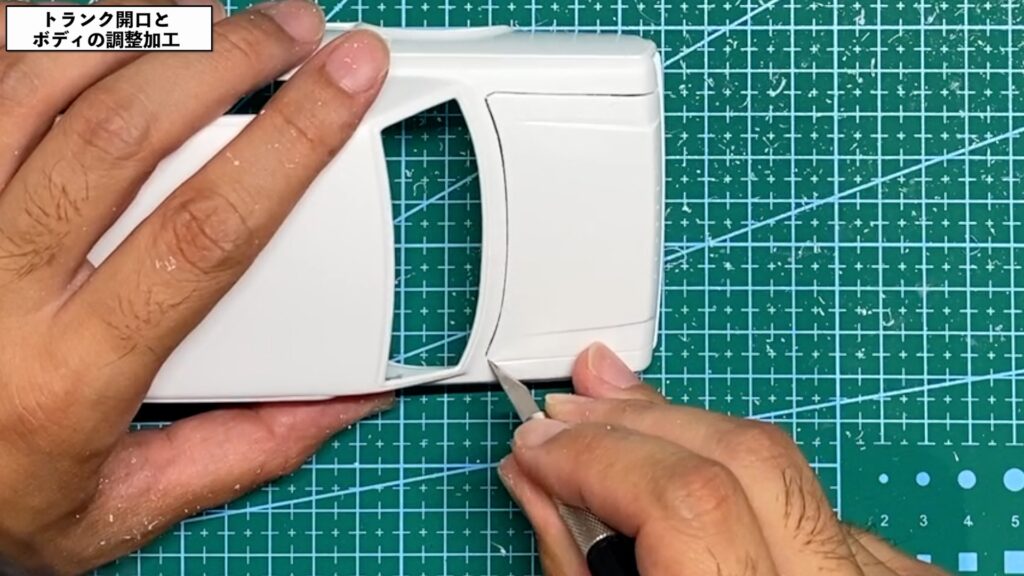

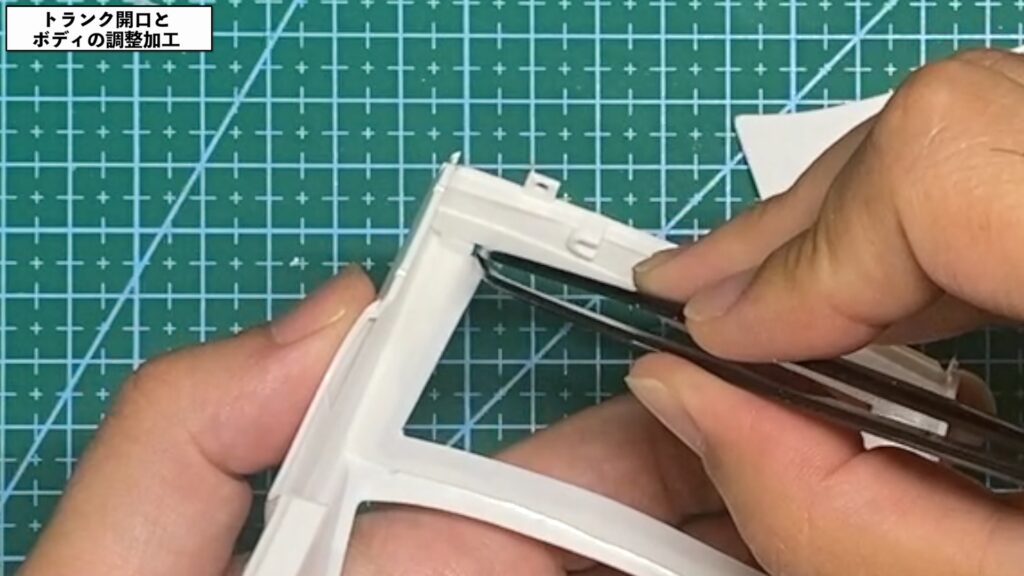

トランク開口とボディの調整加工

次にトランク開口とボディの調整加工です

今回はトランクに色々と仕掛けていくつもりなので、開口しパカパカさせていきます

まずは超硬ブレードでトランクのスジを深く掘っていきます

ボディ裏側に貫通したらエッチングソーとデザインナイフで切り落とし

切断面は荒れているのでペーパーヤスリで均しておきます

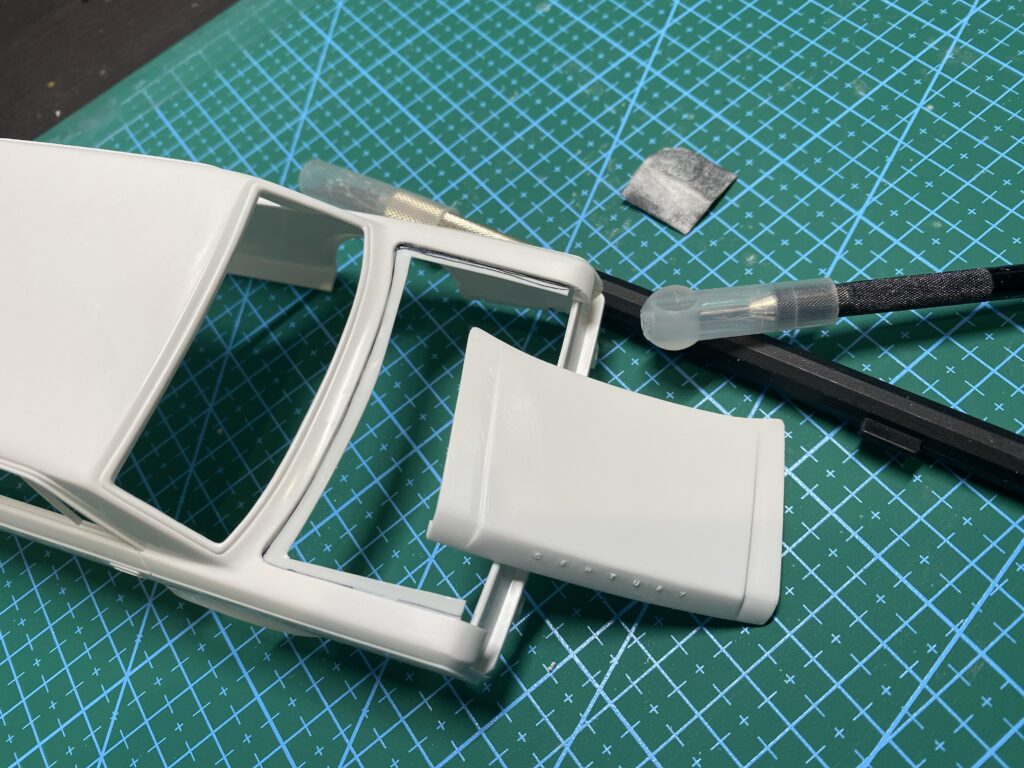

切り落としたトランクフードは、このままでは固定できないので、ボディ側に受けを作っていきます

形状に沿って切り出したプラ板をボディ裏面から接着

これでフードが抜け落ちることはありません

テールが嵌め込まれるパーツの裏面にはカットしたプラ板を貼り付けストッパーの役目を

あとは見栄えが良くなるようにシアノンで隙間を埋め各所を滑らかな形になるようにペーパーヤスリで調整です

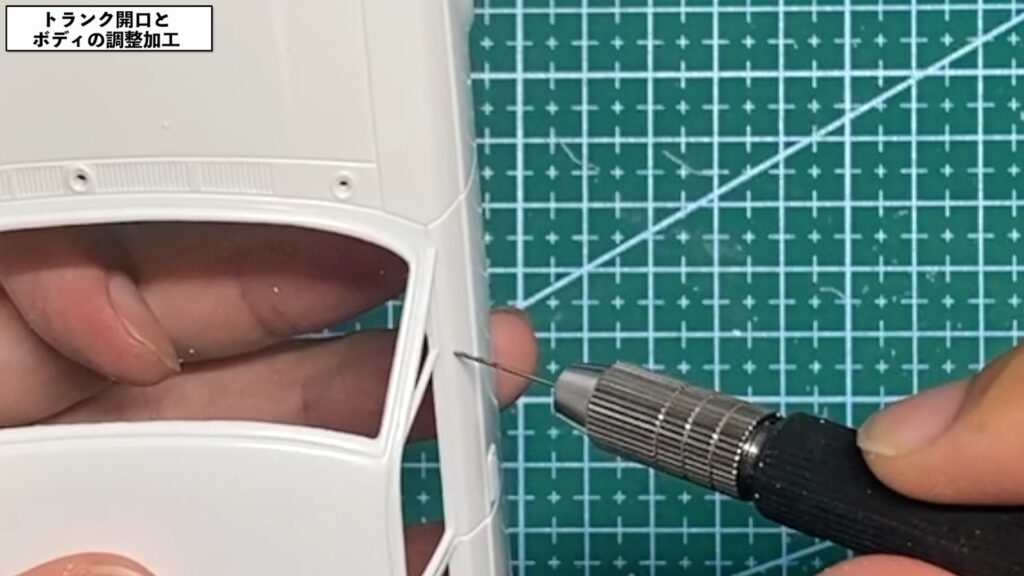

キーシリンダー部分はマイナスモールドに換装するので0.8mmのピンバイスで穴をあけ、ジャンクから拾ってきたドアミラーは固定できるように真鍮線で支柱を作っていきます

ボディ側には0.5mmの穴を開けておきました

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォグレーを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。