1/24 FUJIMI Ferrari 365GTS/4 Daytona SPYDER part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

年末にフェラーリを作るようになって今年で3年目!

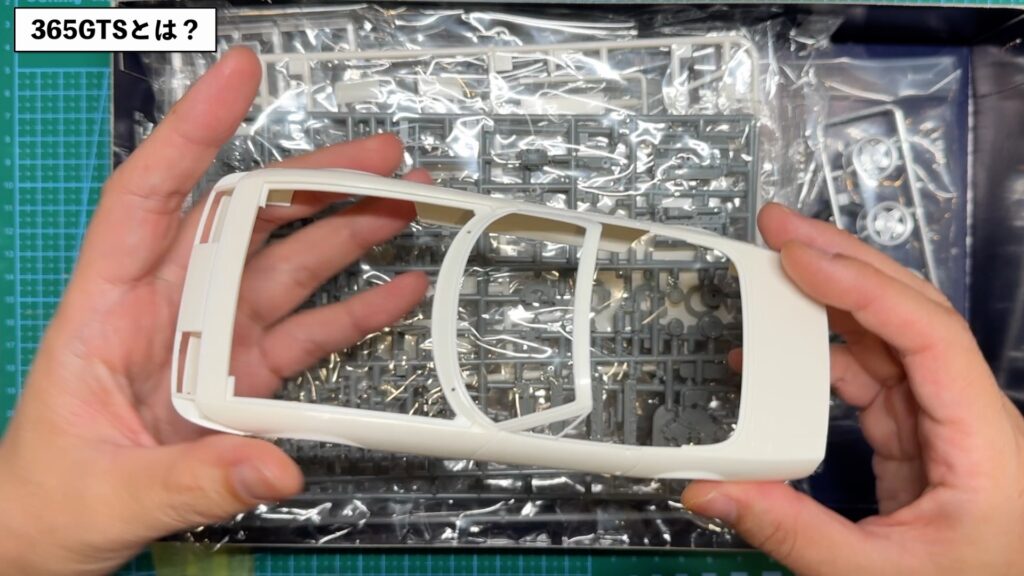

ということで今回は手持ちのキットから、フジミのエンスージアストシリーズであるフェラーリ365GTS/4を作っていきます

まずはどんな車なのかインプットからいきます

365GTSとは?

この車がデビューしたのは1968年のパリ自動車ショーで1973年まで製造され、275の進化型として1406台が販売されました

モデル名称として365GTB/4はクーペ、1969年に追加された365GTS/4はスパイダーで、スパイダーは122台という極めて少数しか流通されなかった幻のような車です

1967年のデイトナ24時間レースで圧倒的な強さを誇り1-2-3フィニッシュを果たしたことから、フェラーリ・デイトナという通称でも呼ばれています

デザインはピニンファリーナのレオナルド・フィオラヴァンティによるもの

近年ではレクサスLFAのデザイナーとして活躍されています

エンジンはV12のFRレイアウトで、275から継承されたシャシー

5速のギアボックスをリアにマウントすることで、前後アクスルにかかる荷重を均一にしていたことが特徴です

初期型と後期型では特徴が異なり、初期型はプレクシグラス内に4灯式ヘッドライトを収納、1970年にリトラクタブル式に変更され後期型となりました

生産中止から6年後の1979年のデイトナ24時間レース2位入賞などの輝かしいレーシングヒストリーなど数々の魅力があり、80年代後半にかけて爆発的な人気に

FRフェラーリの一つの頂点とも言える車です

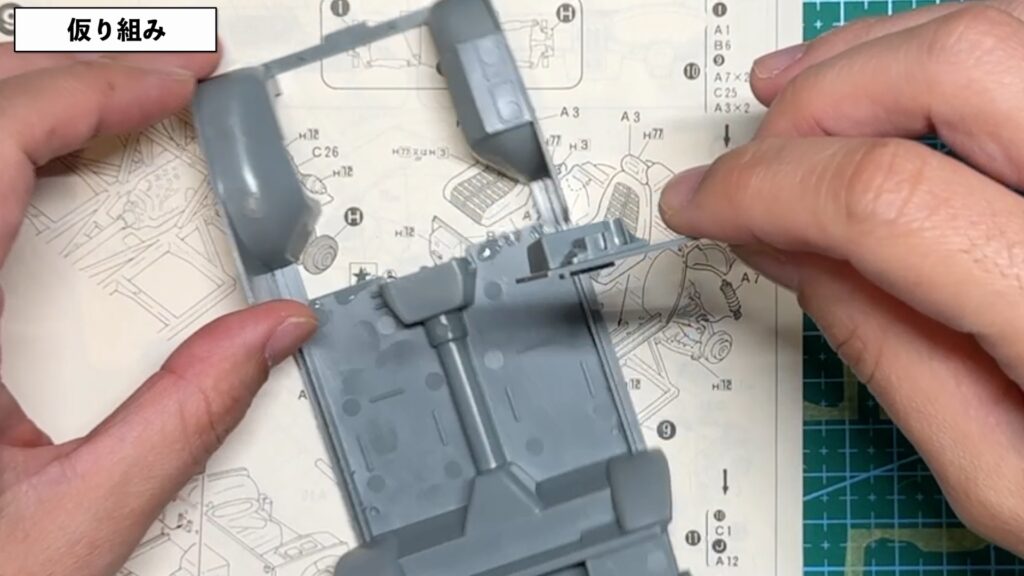

仮り組み

まずはキットの仮組みからいきます

フジミ製エンスージアストシリーズのキットでエンジンはもちろん足回りの細部に至るまで、きめ細かくディティールされているモデルで、パーツ点数は236点で上級者向けのキットでしょう

仮組みでのポイントとしては、見た目と足まわりのチェック、エンジンがしっかりマウントでき、ボンネットが閉められるかのチェック、インテリアとボディの整合性チェックを目的に行います

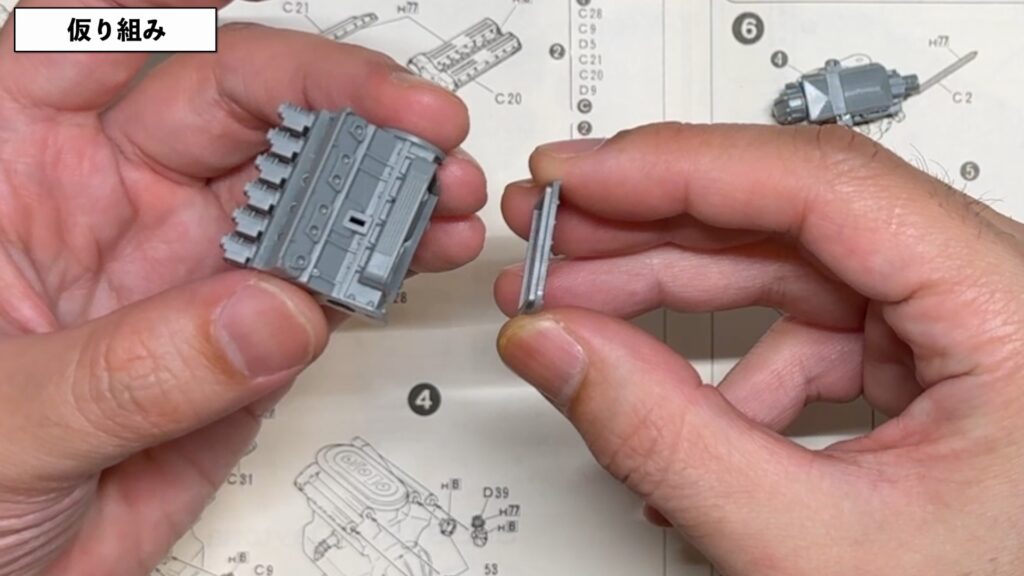

まずはエンジン塗装工程の際に問題なさそうなエンジンブロックやミッションケースなどはこの時点で組み立ててしまいます

バリなどはありますが取り除きながら進めれば全く問題なし

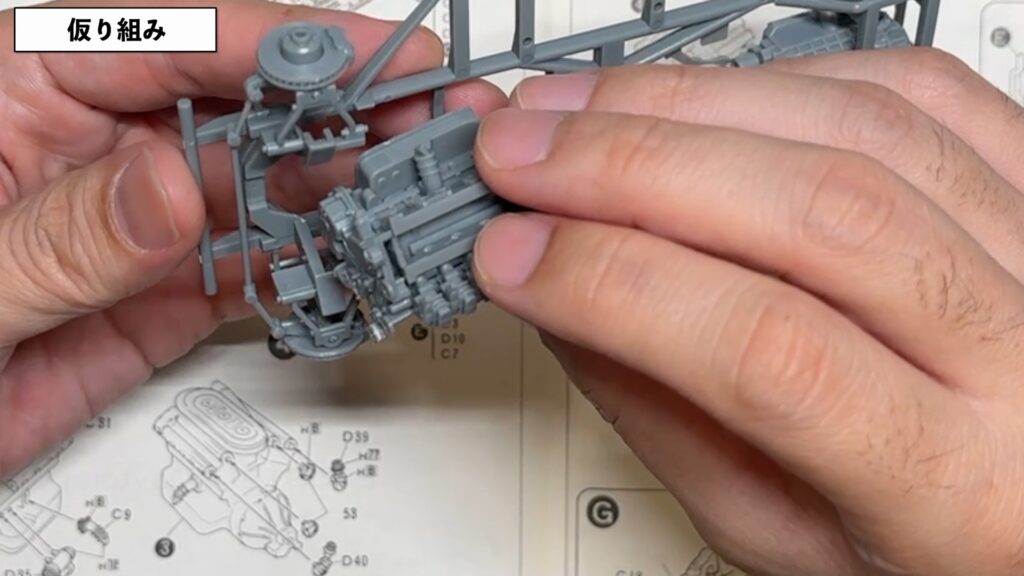

ボンネットが閉まるかのチェックを行うので必要最低限のパーツで組み立てを行なっていきます

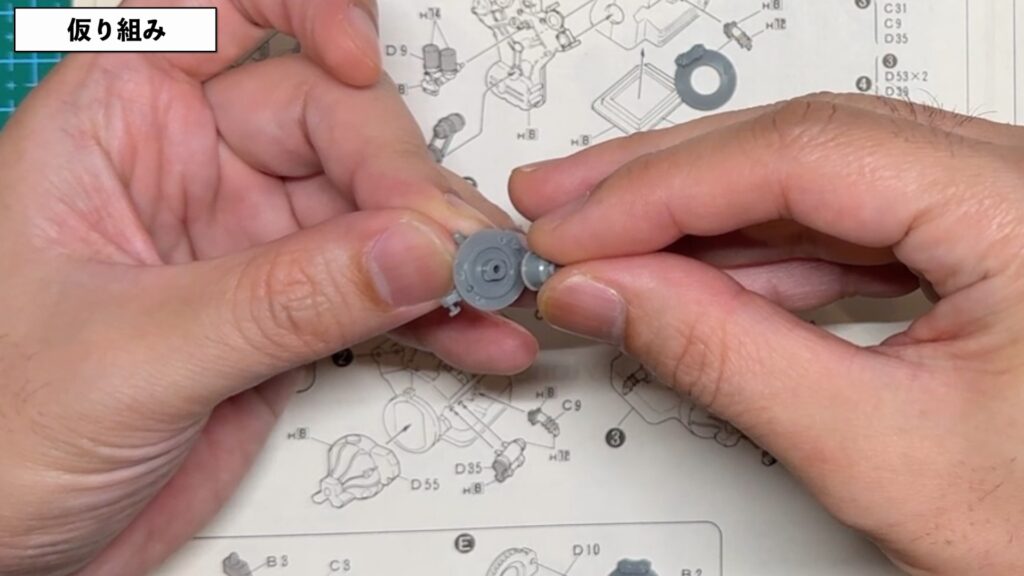

続いては足回り

細かく分かれたベンチレーテッドディスクが鼻血もんですが、足回りは特にパーツが細分化されており、次々と襲ってくる興奮を抑えつつ組み立てました

細分化されている分細くか弱いパーツもあるので、気をつけながらの作業です

フロントにはエンジンを、リアにはミッションケースを取り付けていきます

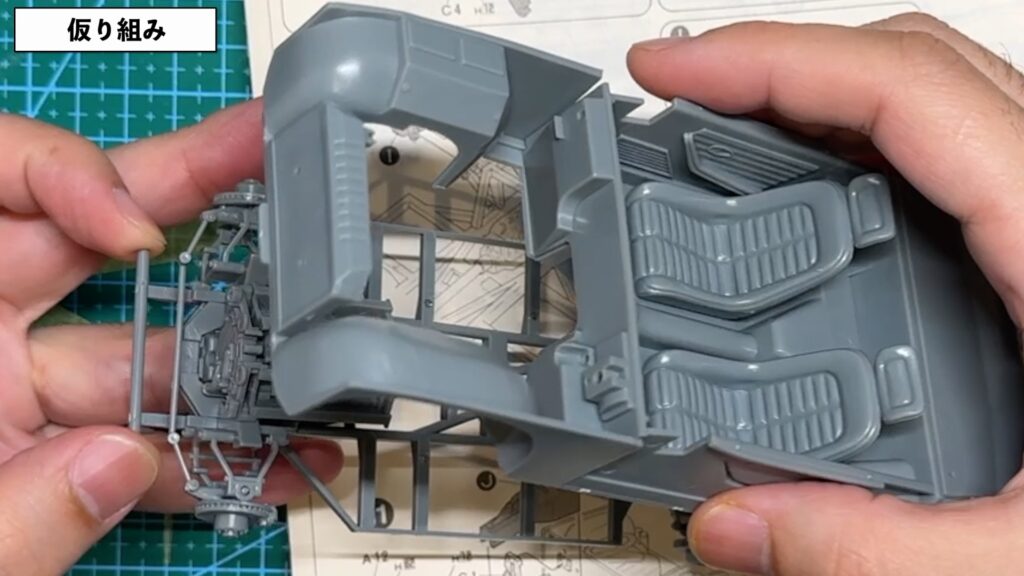

別パーツとなっているフレームにはインテリアパーツを仮組みしていきます

2分割されたダッシュボード、エンジンとインテリアを隔離するパネルも別パーツとなっているのが特徴的で、トランクにはスペアタイヤも付属しています

ボディ関連ではウインドウの合いはバッチリ

リトラクタブルライトも問題なく取り付けられそうです

シャシーとボディの合いは内張が邪魔してくるので、しっかり位置を確認しつつ組み立てるといいかも

ホイールはボラーニのワイヤーホイールかカンパニョーロ製のスターかの選択式でネジで固定するタイプ

ボンネットが少し浮いているのと、足回りのバランスと組み付け共に少々不安なことくらいで、それらを解消しつつ組み立てていきたいと思います

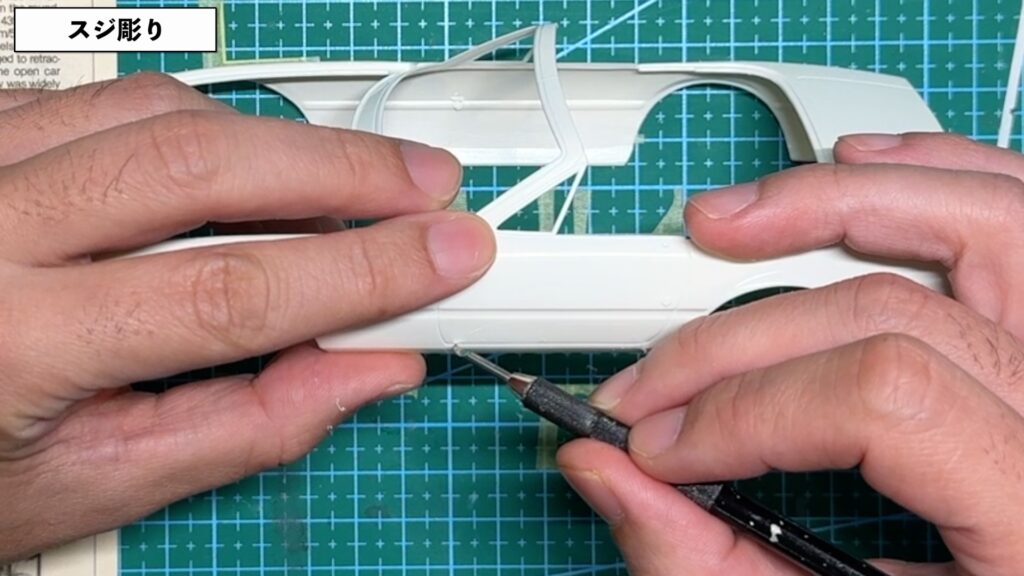

スジ彫り

まずはスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるため、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

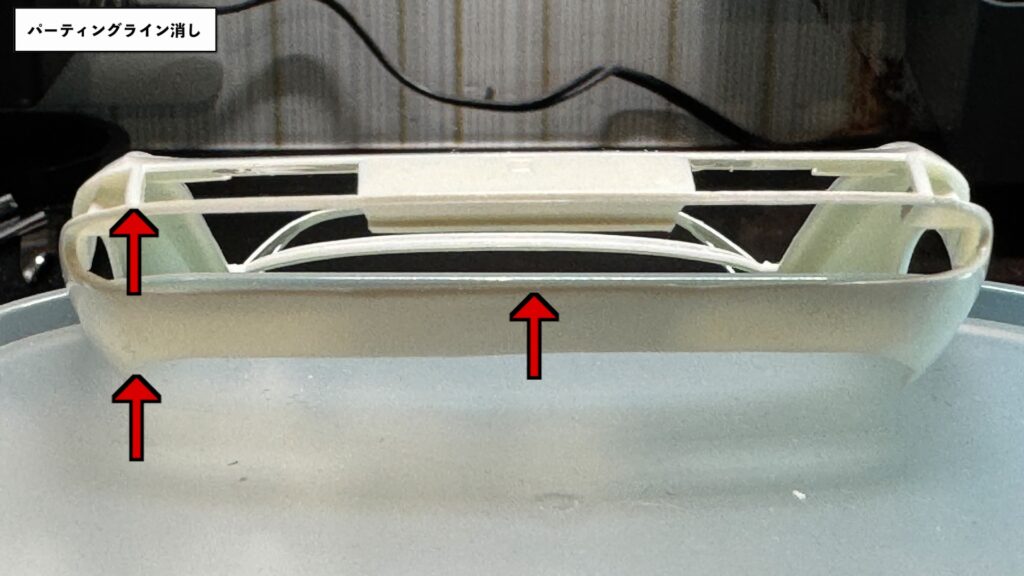

パーティングライン消し

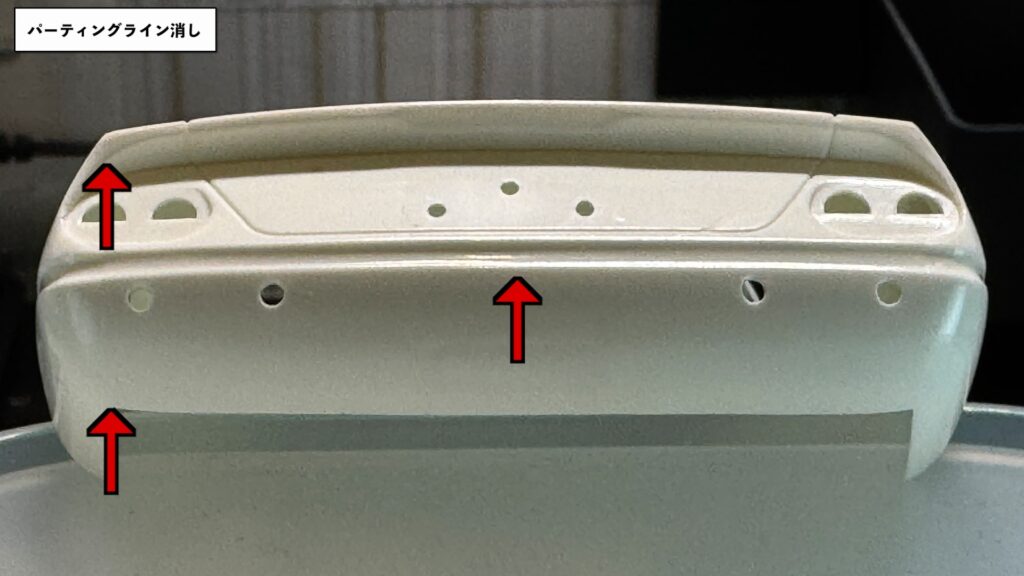

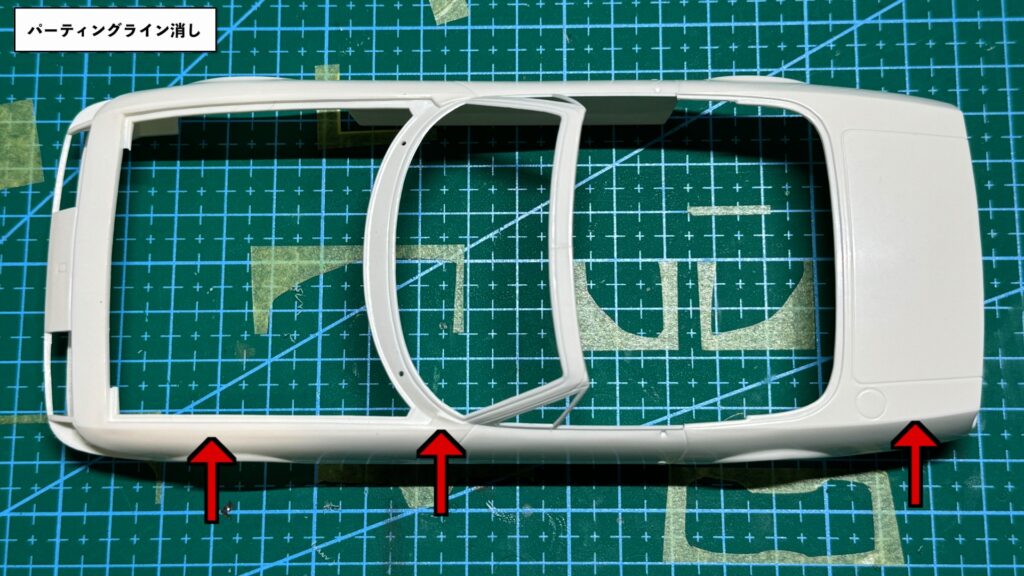

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

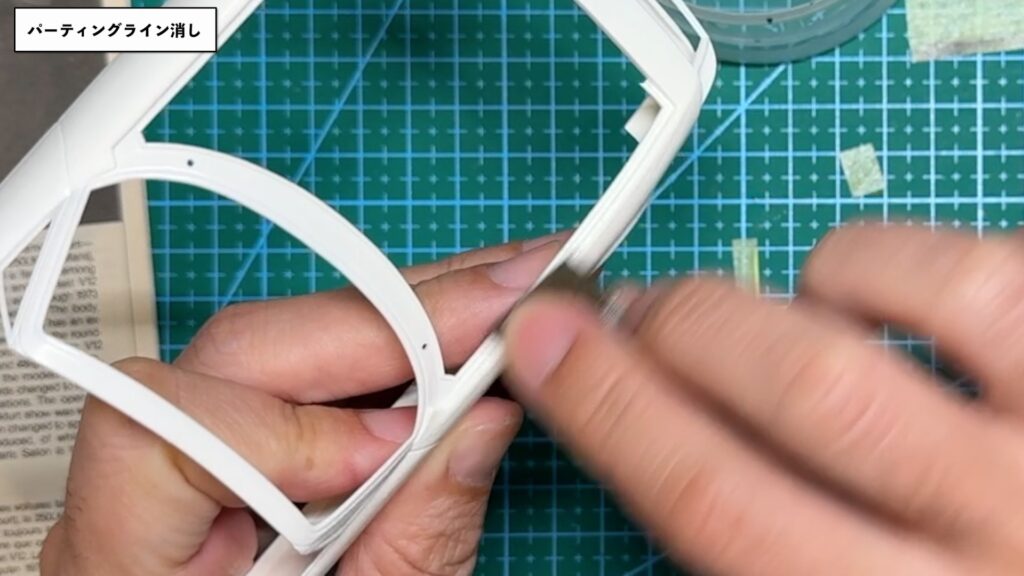

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

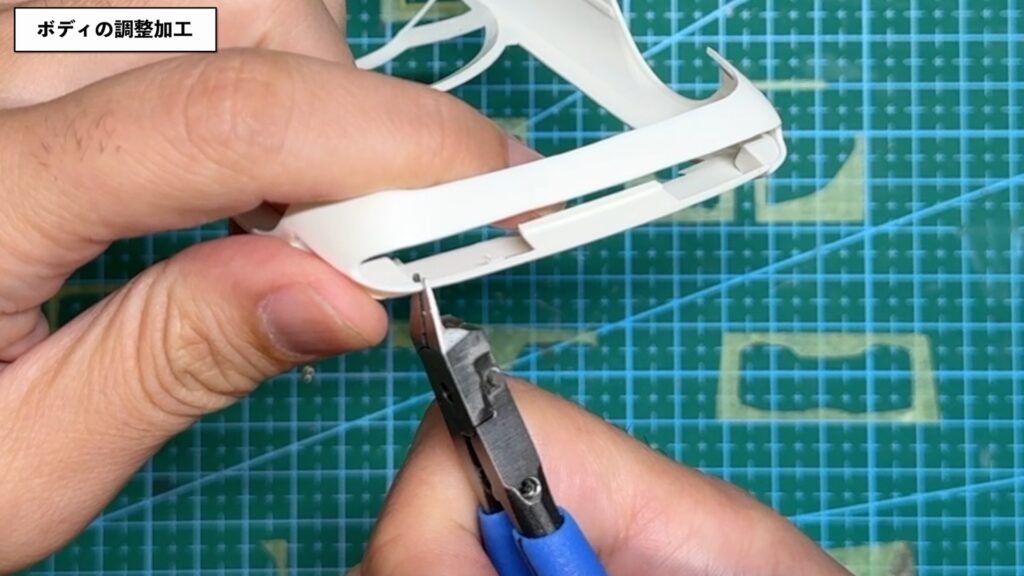

ボディの調整加工

次にボディの調整加工です

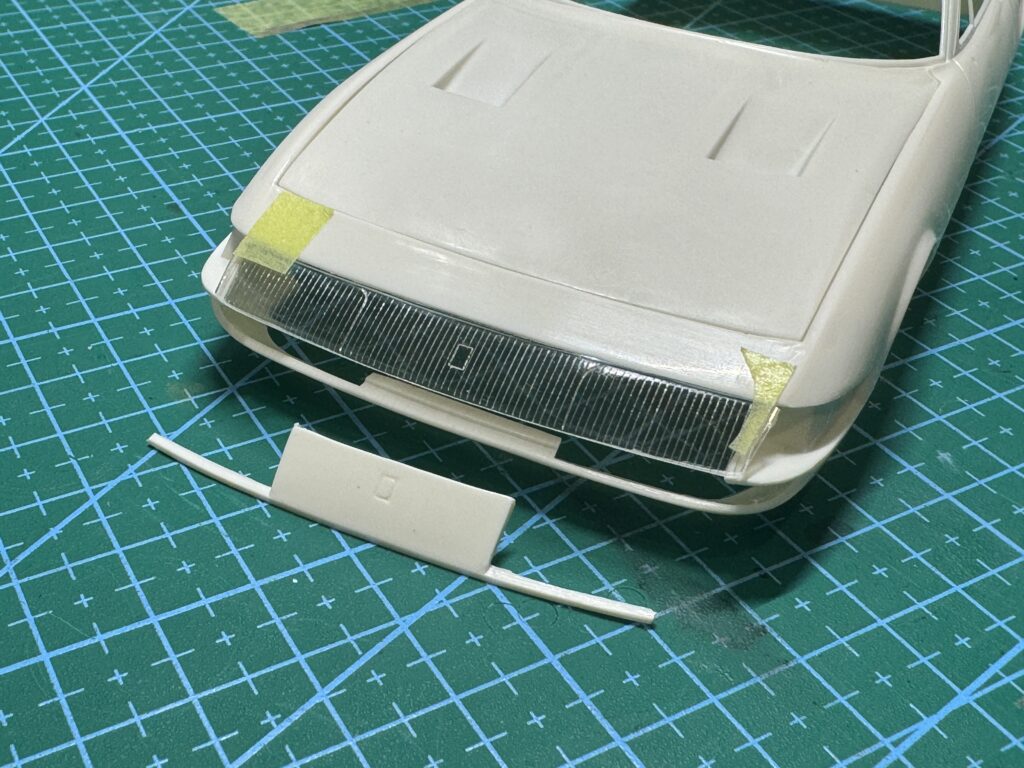

キットには初期型でも製作できるように初期型のパーツが付属されており、個人的には初期型の方が好みなので加工していきます

初期型のキットの説明書をネットで拝見したところ、ノーズをカットし、サイドマーカー部分をプレクシグラスパーツがはめられるように一段削り込む加工が必要とのこと

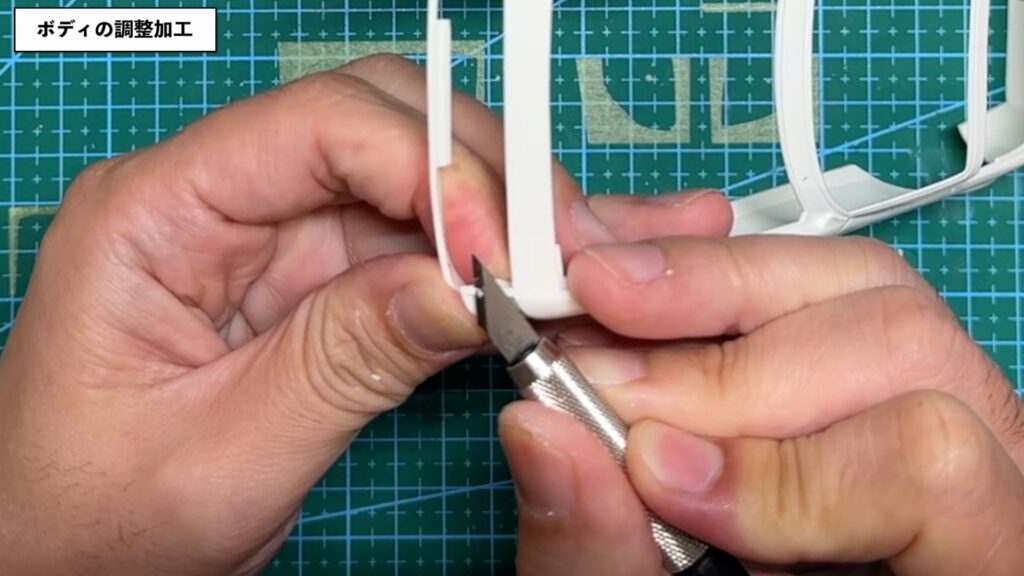

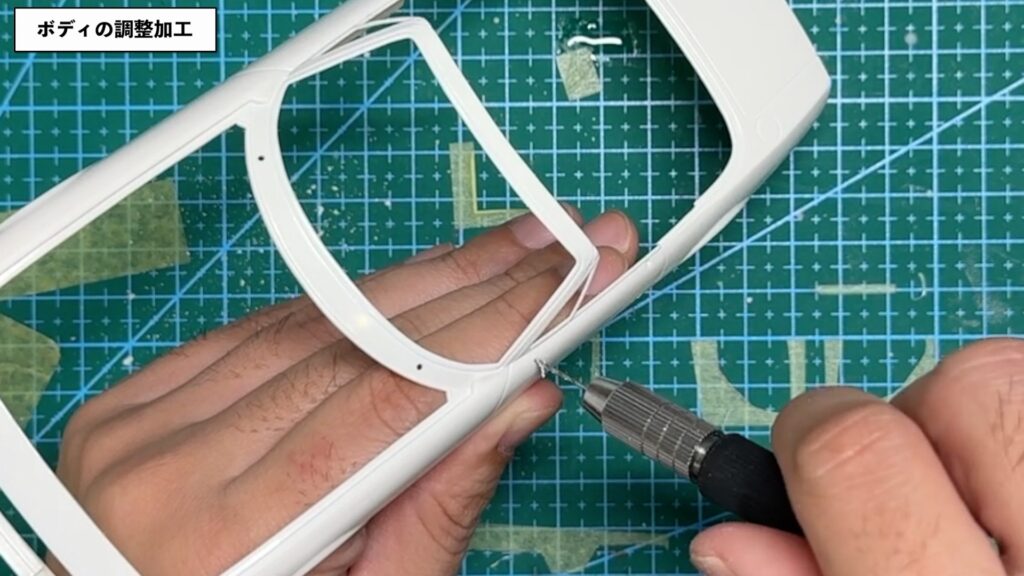

超硬ブレードとニッパーで慎重にカットし、カットした部分をペーパーやすりで滑らかにしておきます

そのあとサイドマーカー部分をデザインナイフで一段削り込みます

ボディ部分まで削ってしまわないように注意しながら削り込んでいきました

ボディサイド側はキーシリンダーのモールドがありますが、ハイキューパーツのマイナスモールドに換装するのでヤスリでカット

サイドミラーも支柱を取り付けた上でボディに固定するので、キーシリンダーと共に0.8mmのピンバイスで穴を開けていきます

浮いていたボンネットは両端をヤスリで削り、ボディとの段差を解消

これでボディ塗装の準備が整いました

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォグレーを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。