1/12 TAMIYA SUZUKI RG250Γ フルオプション part2

みなさんこんにちわ。

1つのプラモデルを3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間。

いつもご覧頂きありがとうございます。

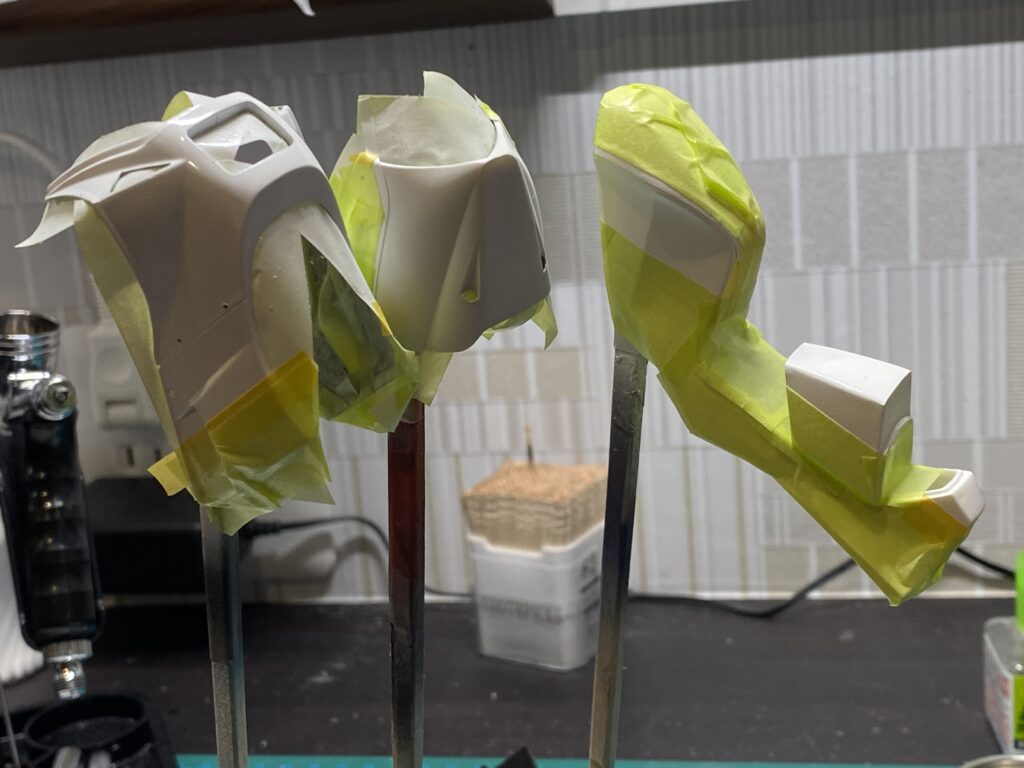

カウルやタンクの塗装

今回はカウルやタンク等の塗装から行っていきます

キットのモデルであるRG250Γに用意されていたカラーはネイビーとレッドの2色のようで、今回はボックスアート通りレッドで仕上げていきたいと思います。

使用した塗料はガイアノーツのアルティメットホワイトとタミヤのイタリアンレッドで、ホワイト→レッドの順番で塗装。

各パーツには塗分けがしっかり出来るようにけがき線が施されておりマスキングがやりやすかったです。

タンク等の曲面があるパーツには曲面追従タイプのマスキングテープを使用し、しっかりマスキング。

塗装工程としては3工程となり

1工程目は各曲面や角と呼ばれる部分を中心に。

2工程目は全体的にまんべんなく塗装。

この時点で埃などが塗面についた場合は、塗料が乾いたのちペーパーヤスリで除去しておくのがベストでしょう。

3工程目は各部ムラのないようチェックしながら仕上げ塗装をしていきます。

デカールの貼付

次に本塗装を終え、塗料が乾いたパーツに対し、デカールの貼り付けを行います。

当時のレーサーレプリカブームの先陣を切ったこともあり、デカールを含めたカラーリングがとてもかっこいいこのキット。

塗装も上手くいったので、デカールもしっかり貼り付けていきたいところです。

塗装時にホワイトとレッドの境目のラインがガタガタにならないよう気をつけましたが、デカールでホワイトのラインが再現されており、その心配はどうやら必要なさそうです。

デカール貼付けの作業時に気を付けていることとしては、今回の場合は曲面があるパーツもあるので、タミヤのマークフィットを活用し、しっかりパーツにデカールを馴染ませながら貼り付けを行ったこと、しっかりパーツとデカールの隙間にある水分と空気を、綿棒の腹を利用し、パーツに対し優しく転がしながら除去していきました。

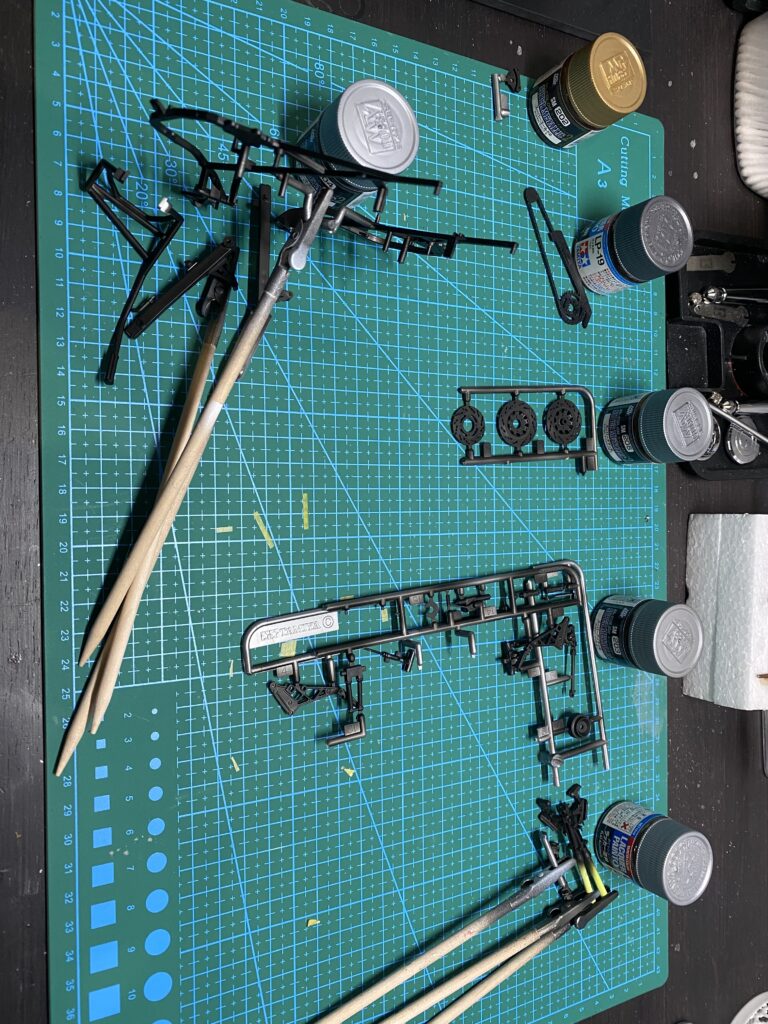

塗分け(エアブラシ)

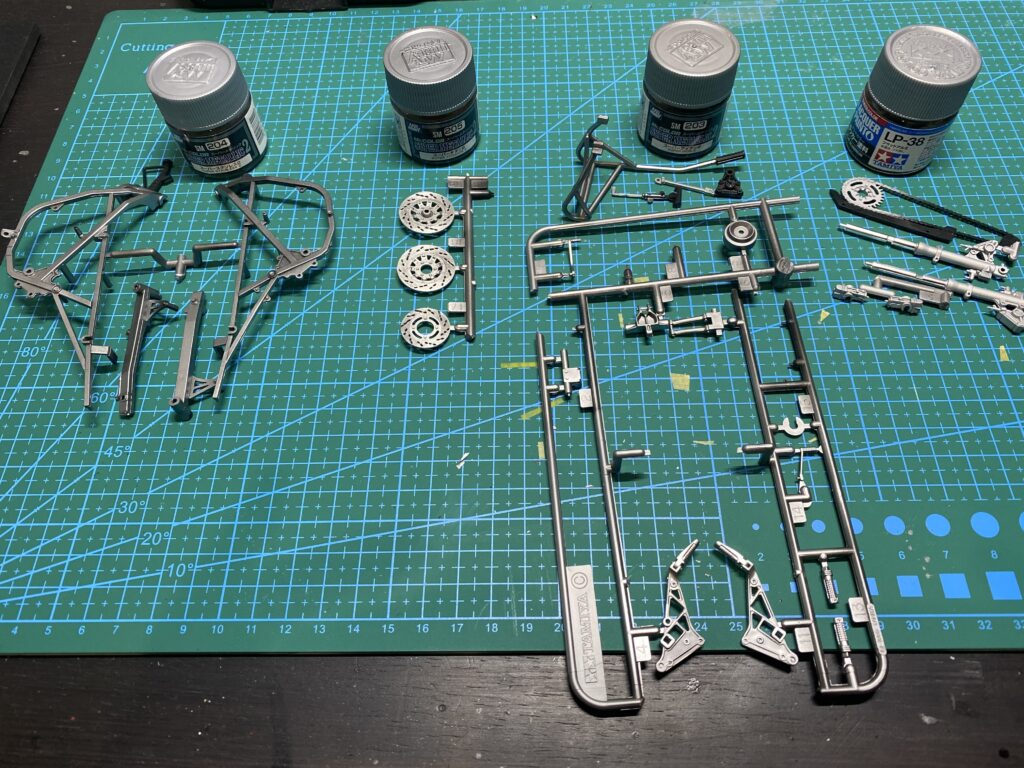

次にエアブラシを使用した塗分けを行っていきます

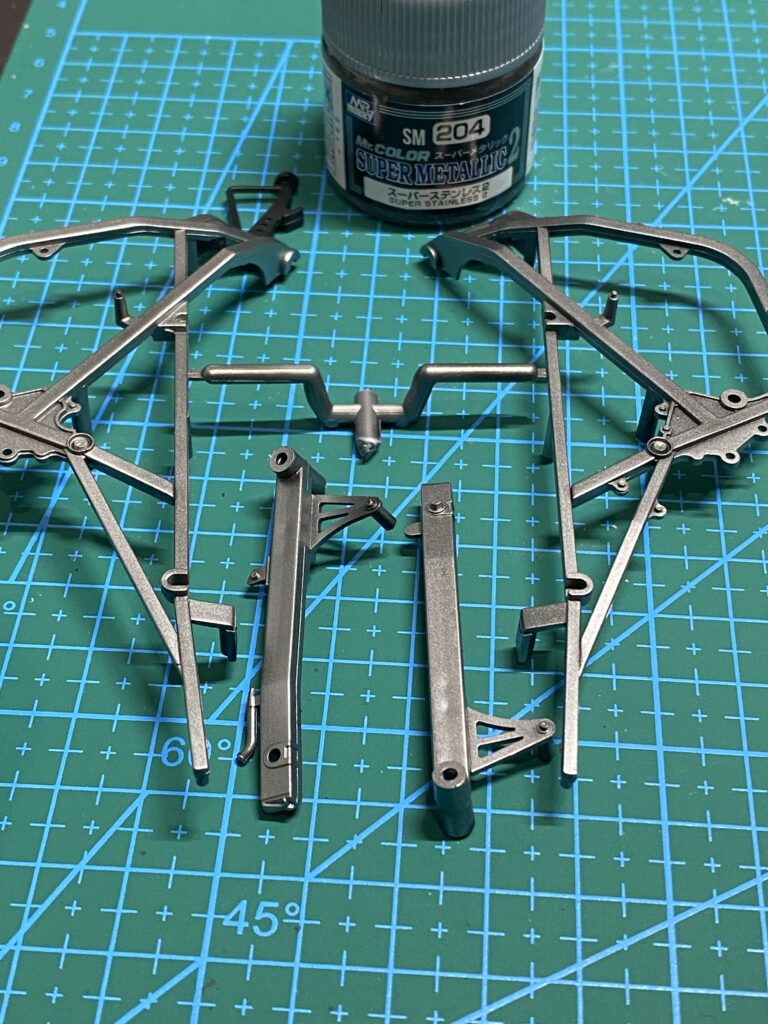

まずは下地塗装としてガイアノーツのエヴォブラックを塗装してあるメタリックカラー指定のパーツから。

フレームとスイングアームはクレオスのスーパーステンレスⅡ、ブレーキディスクはスーパーチタンⅡ、ステップ等はスーパーアイアンⅡ、フロントフォークの塗分け部分にはタミヤのフラットアルミを使用し塗装を行いました。

各パーツで素材の違いを出したいので自身の勘と説明書を参照にこのように塗分けています。

サススプリングはそのままですと少し味気ないと感じましたので、サフェーサーを吹き付けたあとイエローで塗装をし、少し遊び心を出してみることに。

ディスクブレーキやフロントフォークの塗分けにはマスキングを行いつつ塗装を行いました。

エアブラシの塗装時に個人的に心掛けていることは効率を考え、塗装前に塗料毎にパーツを仕分けし、準備したうえで塗装を行うようにしていることでしょうか。

性格的に効率を追求してしまう傾向があります。

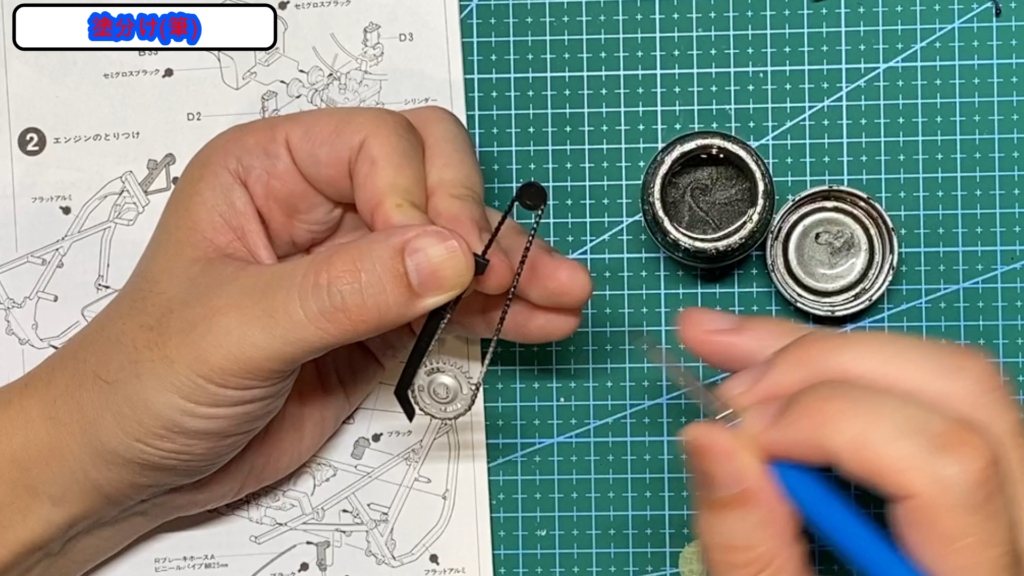

塗分け(筆)

続いて筆を使用した塗分けを行っていきます。

エアブラシで塗装をしたパーツに対し重ねて塗装を行ったり、細かい部分を塗装する工程で、一つ一つのパーツがリアルに仕上がってくる箇所。

完成をイメージしつつ丁寧に仕上げていきます。

塗装失敗した際に簡単にリカバー出来るよう、筆塗で使用する塗料は基本的にはアクリル塗料か、エナメル塗料となります。

まずはメタリック系の塗装から。

プラグ部分にはクロームシルバー、メーターパネルのランプ類には下地でクロームマーカーを使用。

この上に各ランプ指定のカラーを塗装していきます。

そしてエンジンを筆頭に各ボルト類にはこちらも同じく0.7ミリのクロームマーカーを使用し塗装を行っていきました。

最後にゴム類の塗装表現として、各ペダル部分にフラットブラックを塗装し、これで筆を使用した塗装が完了です。

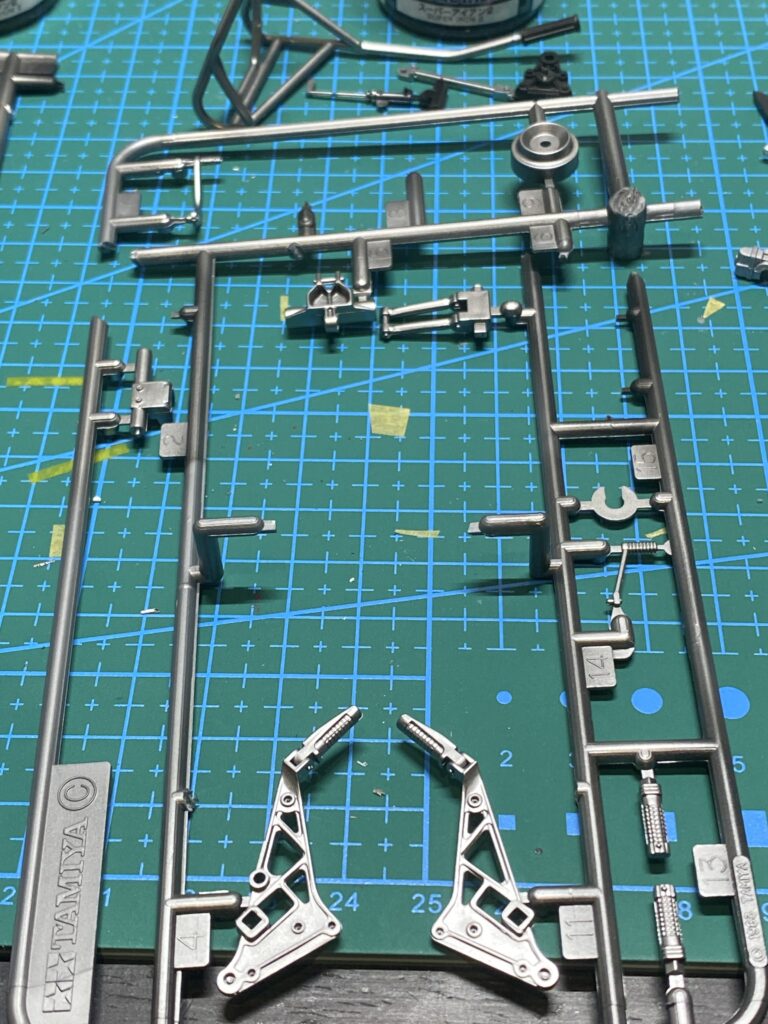

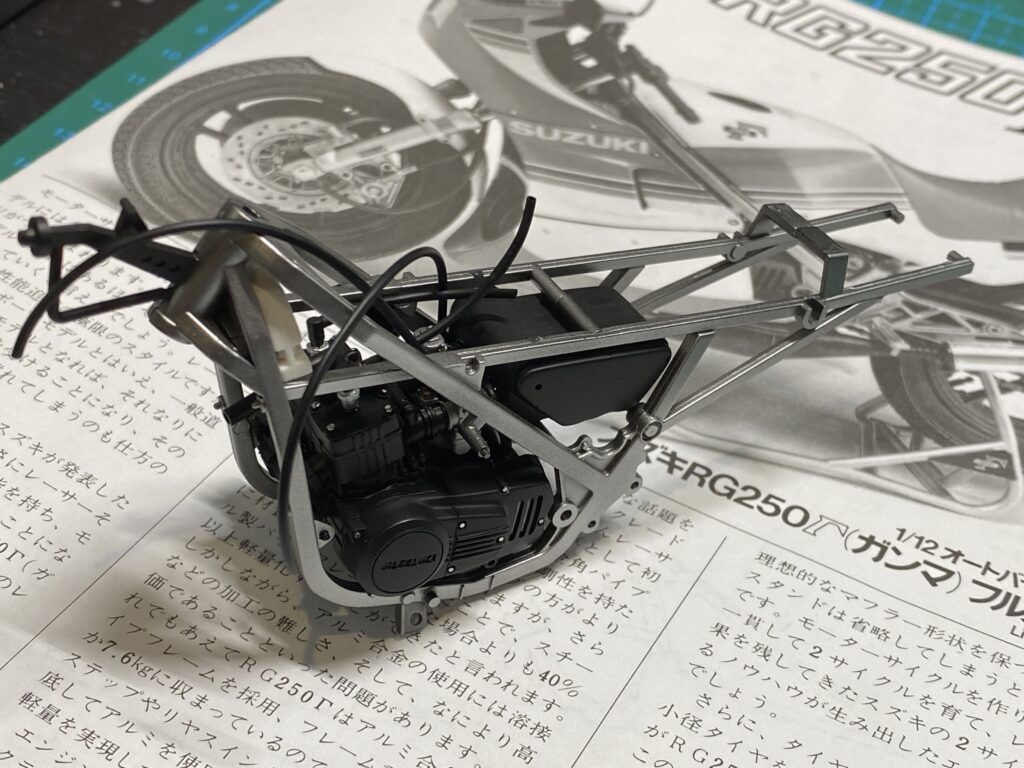

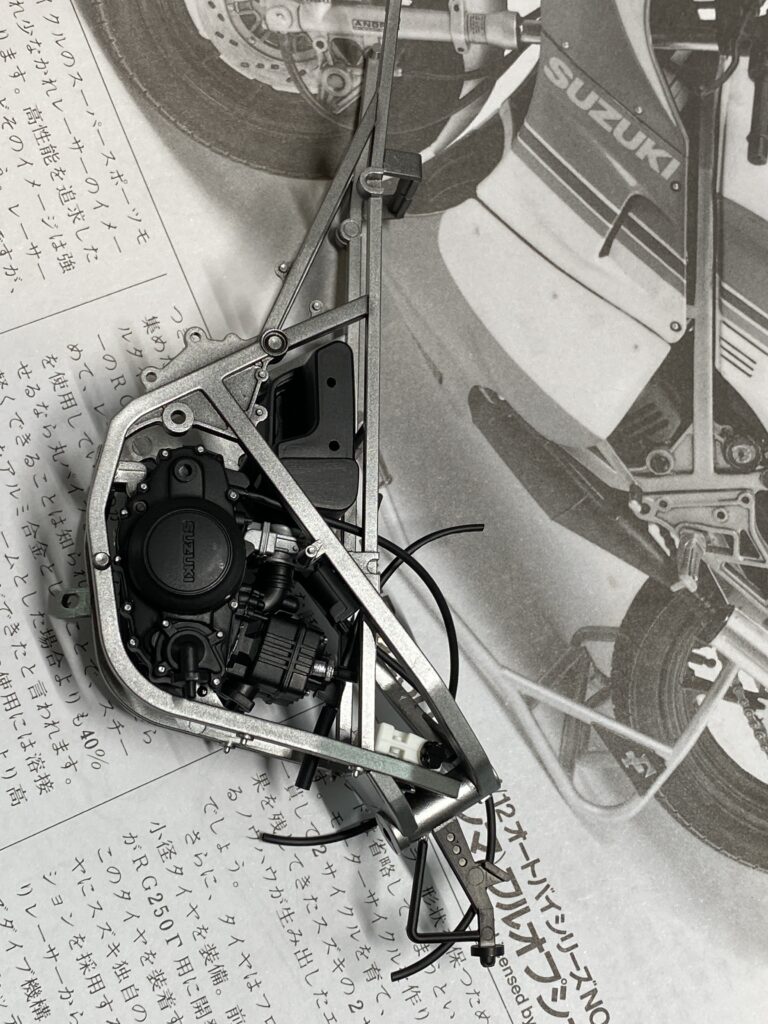

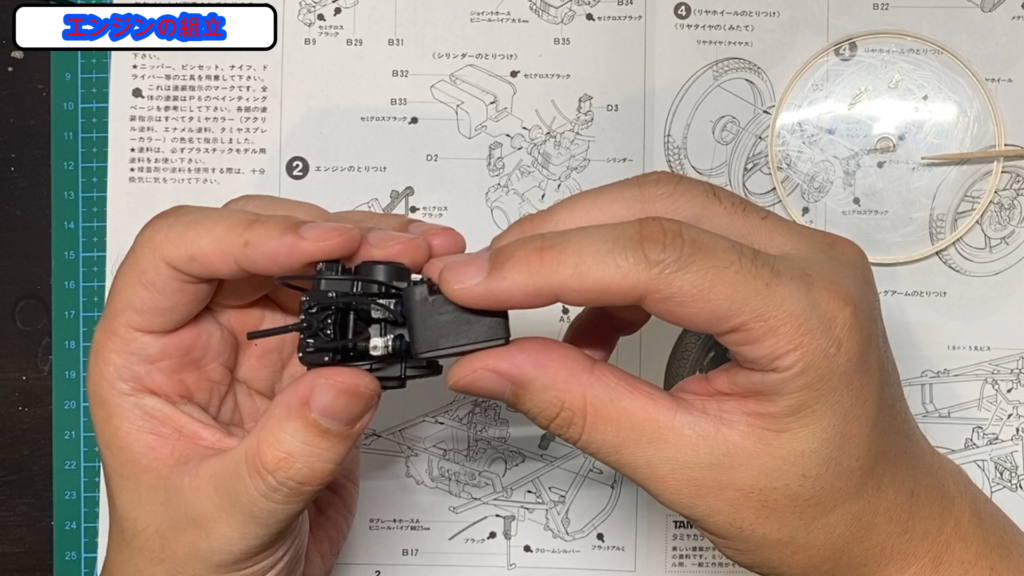

エンジン組立

次にエンジンの組立を行っていきます。

あらかじめ組んでから塗装をしておいた腰下部分に、残りのパーツを組み込んでいくところから。

まずは説明書指定の通りパイピングケーブルをカットし各パーツに取り付けていきます。

パイピングケーブルがしっかり接着できたら、いよいよ組立開始。

組立には強固な接着が出来、パーツも傷まないセメダインハイグレード模型用接着剤を使用。

少しずつ皿に出し、つまようじを使用し各パーツに塗布していきました。

この工程で一番気を使うフレームにエンジンを固定する箇所。

ここは片方のフレームにエンジンを固定し、そこからもう片方のフレームを取り付けるので、少々不安定に。しっかり接着が固定するのを待ち組立を行っていきました。

このキットのパイピングケーブルは細いタイプと太いタイプにわかれており、精密加減に差が出てみているだけで関心してしまう程。

エンジンをまじまじと眺めつつ楽しみながら組立を行うことが出来ました。

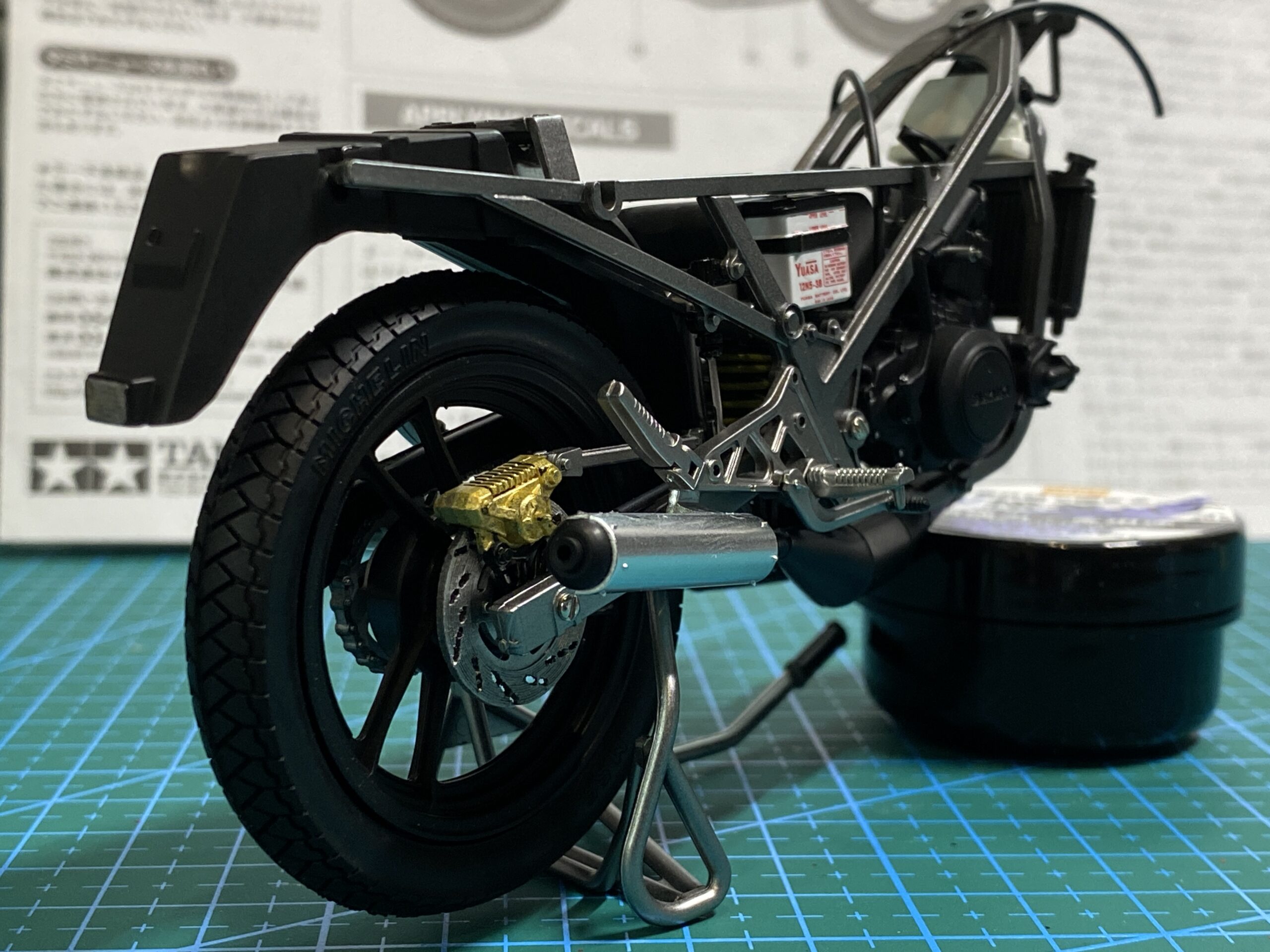

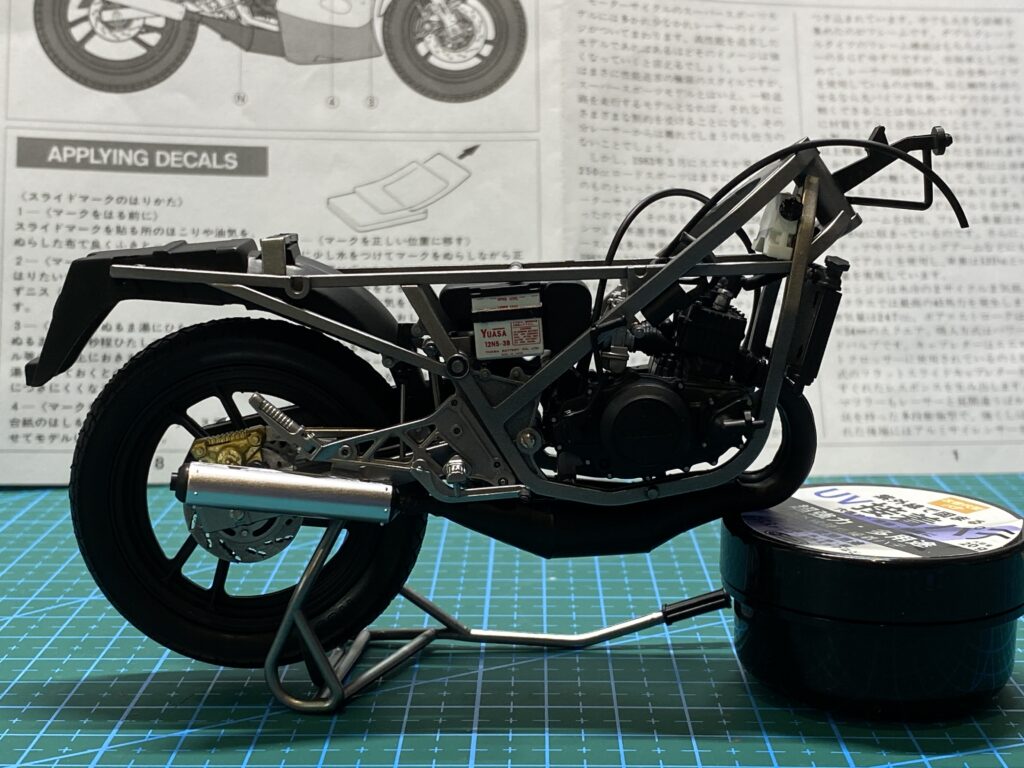

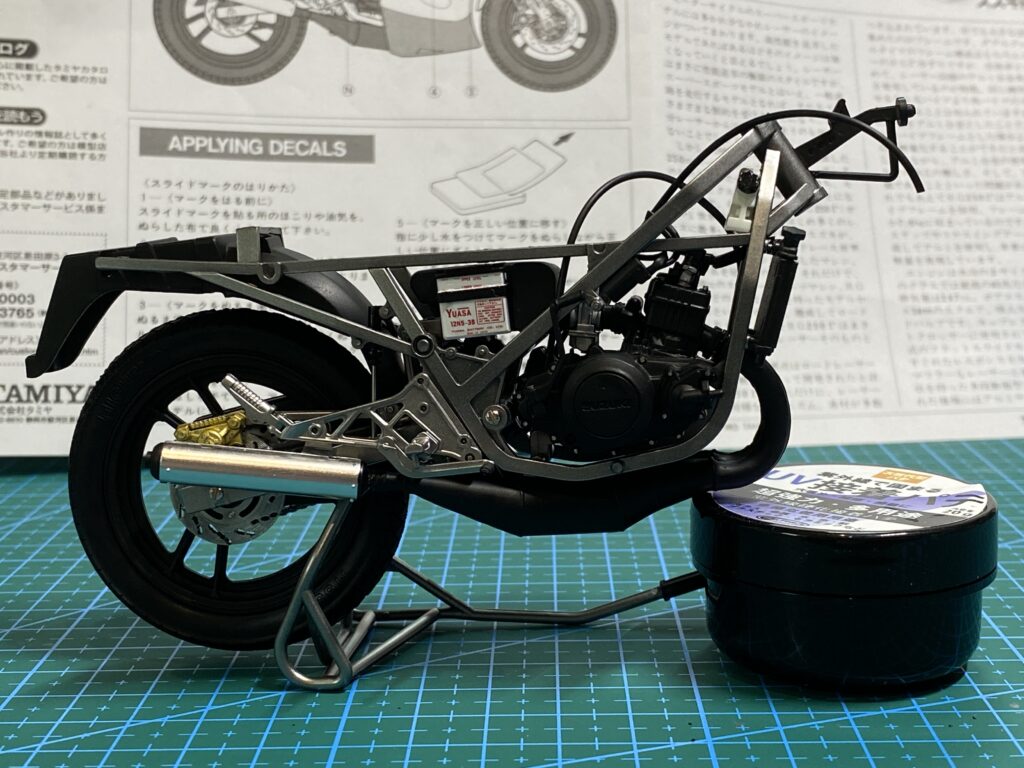

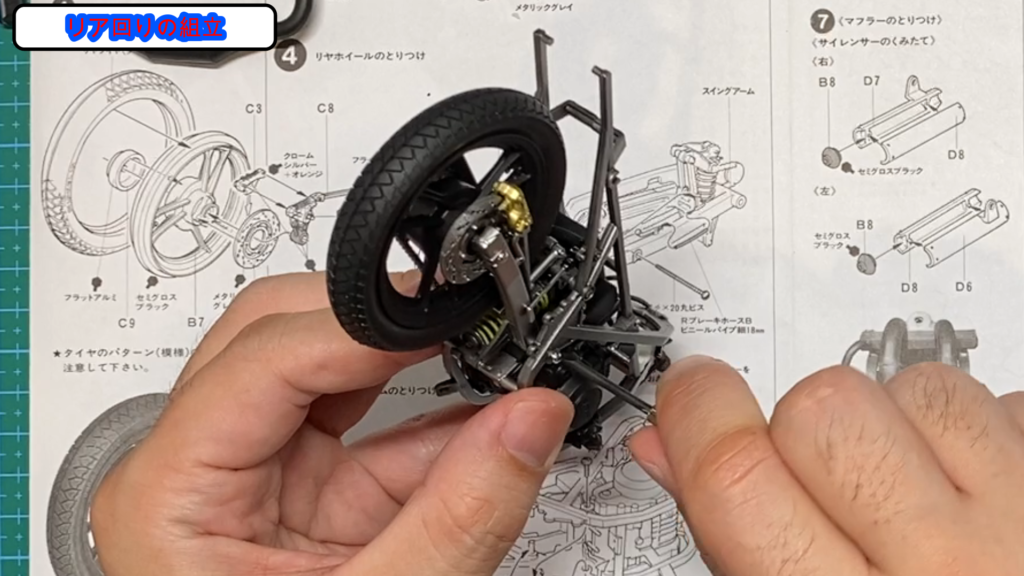

リア回りの組立

最後にリア回りの組立となります。

遊び心でイエローに塗装したショックが綺麗に映えていて、なんともバイクらしさがチラチラ垣間見えてきており、完成がとても楽しみになってきた瞬間。

この箇所の組立で気を付けていることとしては、バイク模型はとても小さく細いパーツを組み合わせて完成させるものなので、しっかり各部固定していきたいところです。

先ほどのフレームにエンジンをマウントする箇所もですし、スイングアームを組み立てる箇所や、チェーンカバーを組み立てる箇所には、適度な力で挟んでくれる、洗濯ばさみを使用しパーツの固定をしています。

そしていよいよフレームに対しリアのスイングアームが組み込まれる箇所。

特に難しい箇所はなく、じっくり差込みネジで固定していくのみ。

どんどんバイクそのものになっていく瞬間で、動かす手も少々急いでしまいがちですが、じっくり組み立ててまいります。

スイングアームを固定したらマフラーを取り付けていきますが、バックステップの裏面にマフラーの取り付け穴を接着するので、しっかりバックステップを接着固定した上でマフラーを取り付けました。

レーシングスタンドに個体を置き今回はここまで。

次回は完成までをお届けする予定です。

ご覧頂きありがとうございました。