1/24 TAMIYA HONDA PRELUDE XX part3

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はタミヤのプレリュード制作・Part3です。

クリア塗装から鏡面仕上げ、さらにメッキで装飾された外装パーツの仕上げを経て、ついに完成まで収録しました。

仕上がりをビシッと見せるために工夫したポイントも盛り込んでいますので、ぜひ最後までお楽しみください。

それではさっそく始めましょう

クリア塗装

まずはクリア塗装からスタートです。

今回は3回に分けてクリアを吹いていきます。

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

使用するエアブラシは、Gaahleriのアドバンスシリーズ「GHAD-68」。

クリア塗料はクレオスの「スーパークリア3(GX100)」を、ガイアノーツの薄め液(T01)で1.5倍に希釈して使っています。

最初の1回目は、少し距離を取って、ボディ全体にふわっとミストをかけるイメージで吹きつけていきます。

続く2回目は、まず角の部分から丁寧に塗装し、全体をまんべんなく均一に仕上げます。

このあとしっかり乾燥させるため、48時間ほど放置。

乾燥後は、2000番のペーパーヤスリで表面を軽く整えておきます。

そして3回目が仕上げの塗装。

塗料が垂れる寸前を目安にしながら、しっとりとしたツヤが出るように吹きつけます。

最後に、薄め液(T01)を原液のまま遠めから軽く吹いて、表面をレベリングすれば完成です。

ただし、塗料が垂れてしまうと、IPAでのリセットや修正作業が必要になってしまうので、慎重に進めていきましょう。

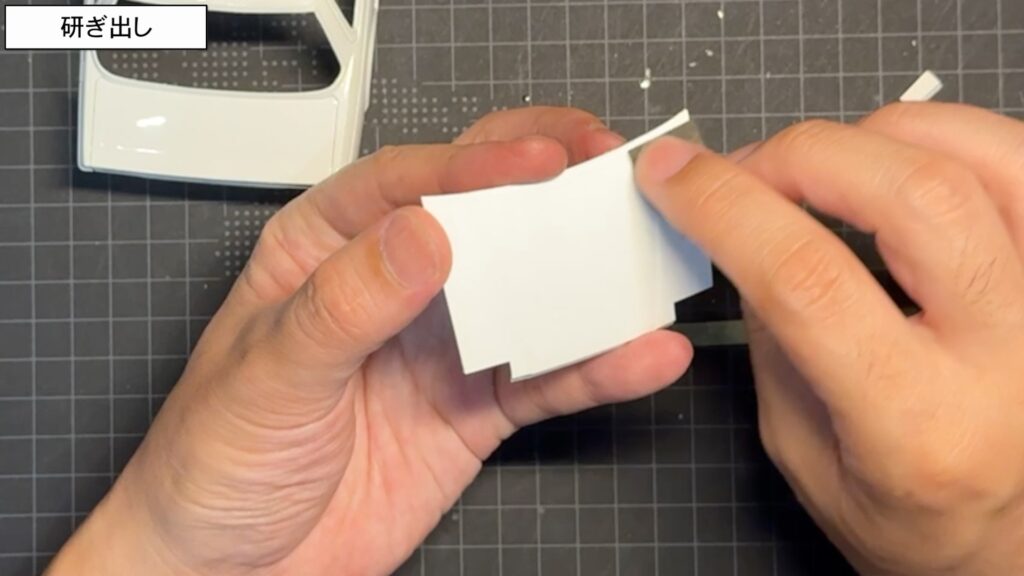

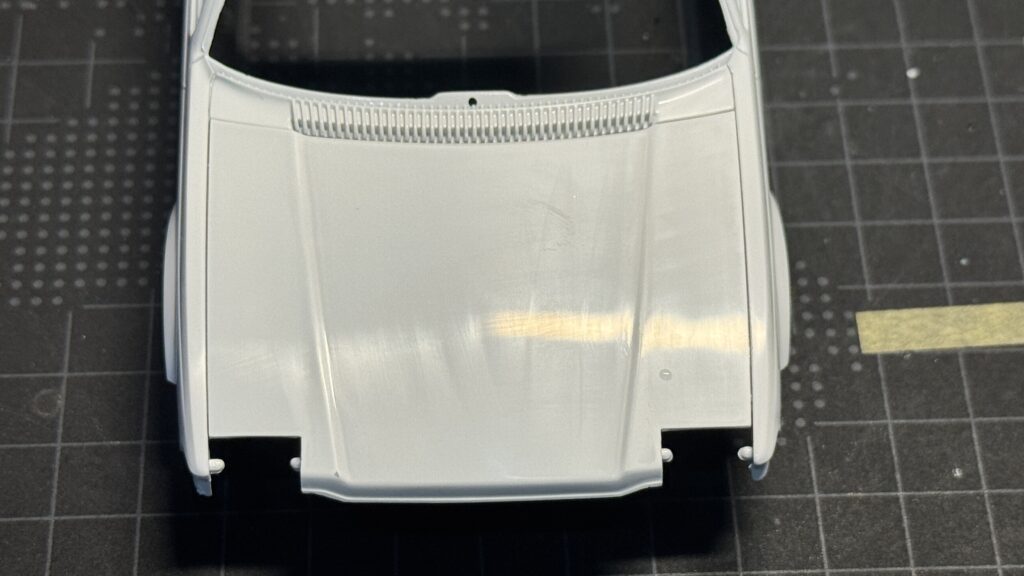

研ぎ出し

続いては、研ぎ出しの工程に入っていきます。

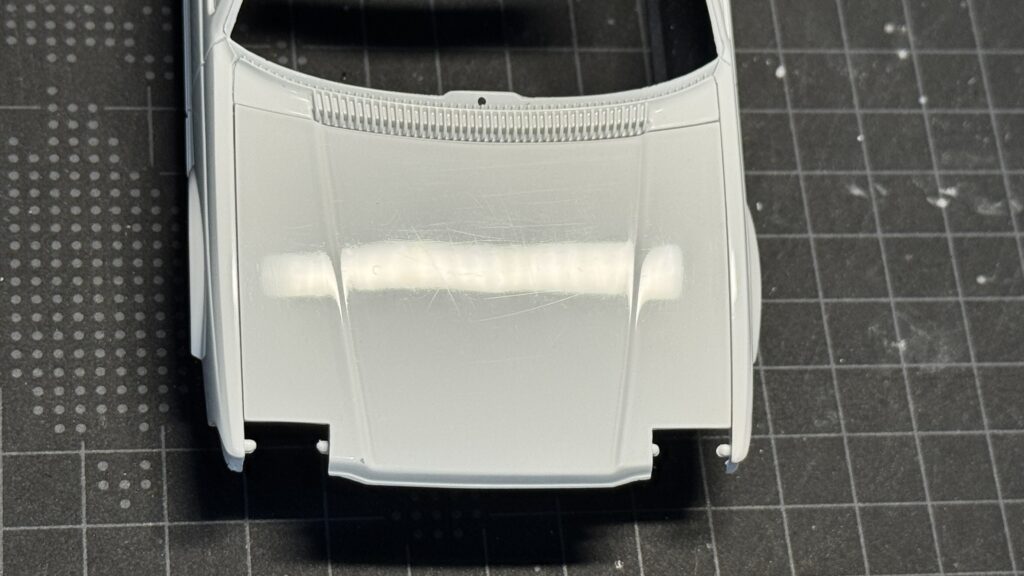

クリア塗装後、しっかりと乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、実はまだ細かな凹凸が残っています。

この凹凸を取り除いて、滑らかな鏡面に近づけていくのが研ぎ出しの目的です。

この工程では、ペーパーの番手を徐々に上げながら滑らかな面を作っていくので、前段階のクリア塗装ではそれを見越してやや厚めに吹いておきました。

研ぎ出しは、全3ステップで行っていきます。

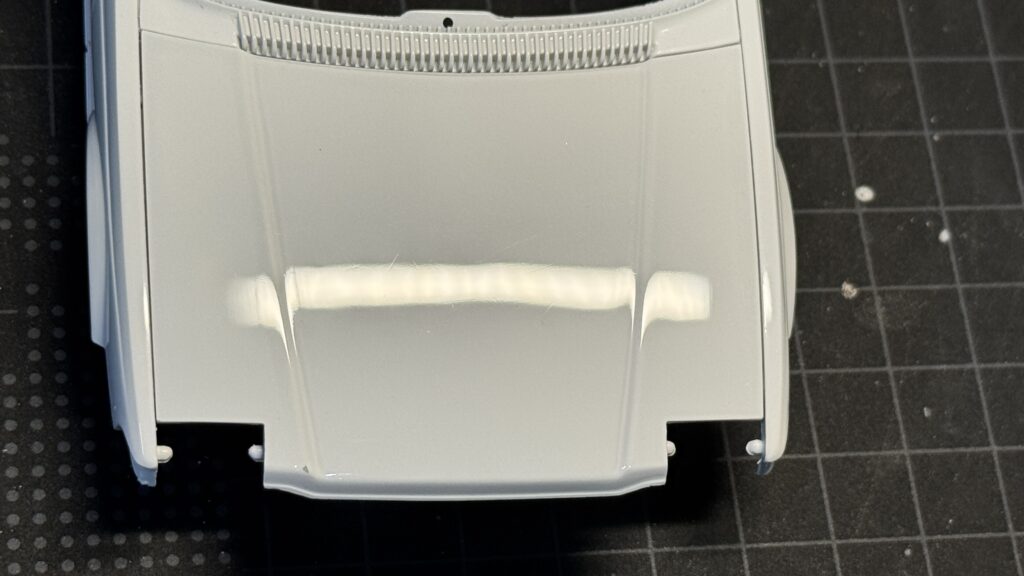

まず1工程目は、2000番のペーパーヤスリを使って水研ぎ。

ツヤが出ているクリア面をあえてマットに落としていくような感覚で作業します。

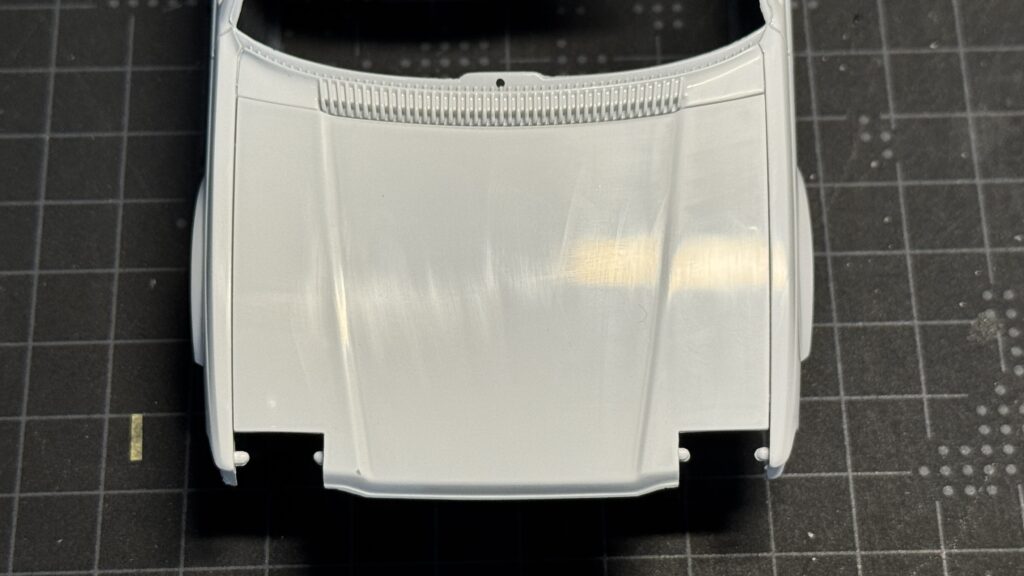

続いて2工程目と3工程目では、ゴッドハンド製の神ヤスを使用。

6000番、そして8000番へと番手を上げながら水研ぎを進めていきます。

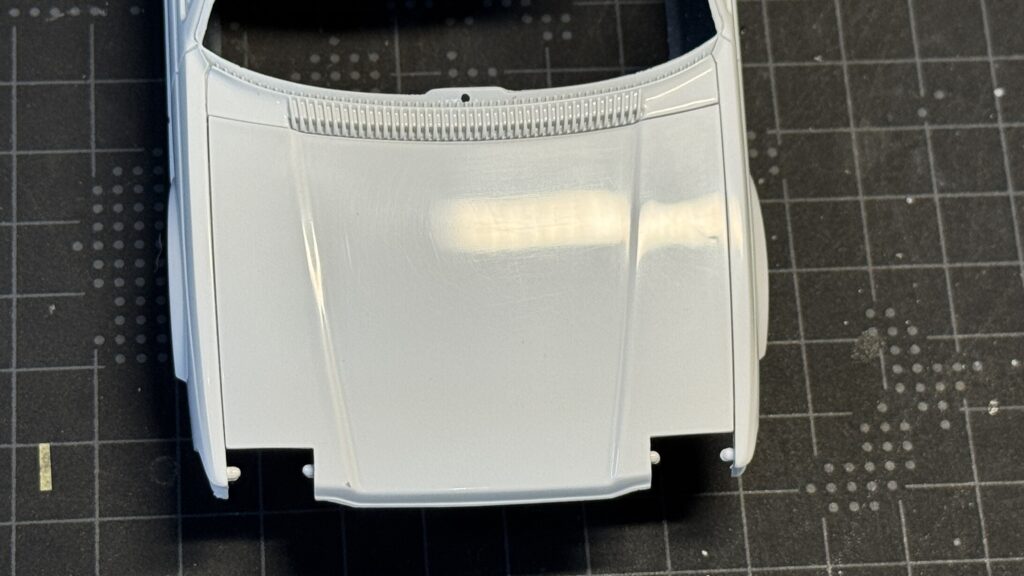

仕上がりの目安は、映り込む景色が歪まずに反射するくらいの滑らかさ。

研いでは拭き取り、表面の状態を確認しながら丁寧に進めていきます。

2000番でマットになった面が、番手を上げていくごとに徐々にツヤを取り戻してきたら、研ぎ出しは完了です。

鏡面仕上げ

続いては、鏡面仕上げの工程に入っていきます。

この仕上げ作業は、全部で3ステップで行っていきます。

使用するのは、シーフォース製のリトルーターに、スジボリ堂のバフを取り付けたセット。

これを使って、表面をじっくり磨いていきます。

まず1工程目は、タミヤのコンパウンド「粗目」で全体を一周。

表面を一皮むくような感覚で、軽く研磨していきます。

この段階ではまだ深い傷は消えませんが、次のステップへつなぐための“ならし”として、表面のツヤを少しずつ整えていきます。

続く2工程目は、タミヤの「細目」でさらに一周。

ここで少しずつ傷を減らしながら、艶を引き出していきます。

そして3工程目は、タミヤの「仕上げ目」で最終仕上げ。

限りなく傷が目立たない状態を目指して、丁寧に磨き上げていきます。

もし途中で角が出てしまっても、慌てずに。

残しておいたボディカラーでタッチアップすればリカバリー可能です。

また、バフが届きにくい奥まった部分は、タミヤの研磨クロスや綿棒にコンパウンドをつけて磨いてあげると、仕上がりに差が出ます。

外装パーツのマスキングと塗装

続いて外装パーツのマスキングと塗装です。

まずはテールから。

バックランプとセンター部分をマスクしてクリアオレンジを塗装し、その後オレンジをマスクしたうえでリフレクト部分にレッドを筆塗り。

さらに上からクリアレッドを重ね、最後に裏側からセンター部分へクリアブラックを塗装しました。

今回のキットは最近の再販版ではなく、ブラウン成型の古いクリアパーツ仕様。これに塗装を施すとしっかり発色するうえ、ブラウンが加わることで独特の雰囲気が出てくれます。むしろ当時の空気感を感じられて、プラモの時間的にはこちらのほうが好みかもしれません。

続いてボディのサイドモール。マスキングをしてエヴォブラックをエアブラシで塗装します。

さらにフロント周りでは、ヘッドライトカバーとグリル両脇のカバーをグラファイトブラックで統一。正面から見たときに一直線に揃うラインを意識しました。後ほど登場するメッキモールも同様、このクルマの命ともいえる「一直線のライン」をしっかり表現しています。

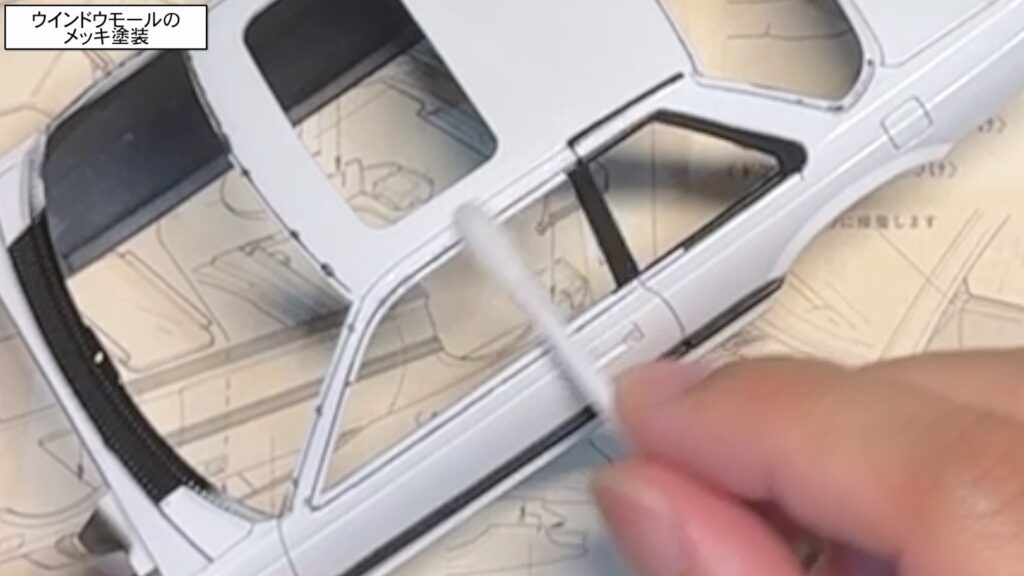

ウインドウモールのメッキ塗装

続いては、ウインドウモールのメッキ表現に入ります。

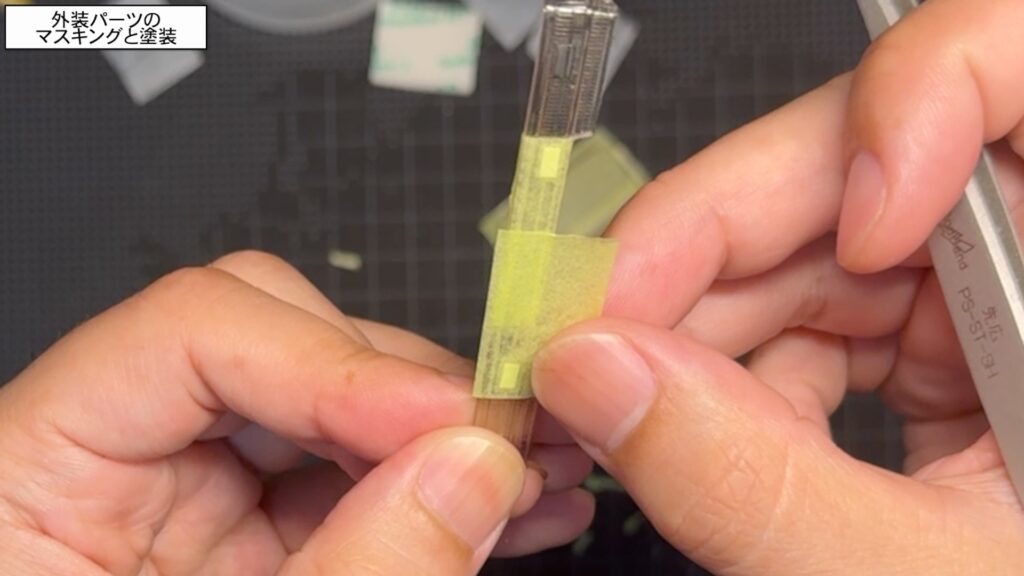

まずは下準備。

モールの外周にはしっかりと筋彫りを入れておくことが大前提です。これはボディ整形の段階で済ませておくと、仕上がりがグッと引き締まります。

次に、その筋にブラックのスミ入れ塗料を流し込みます。はみ出した部分はエナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取り、輪郭をシャープに整えていきます。

ここからいよいよメッキ表現。

シュナイダーのクロームマーカーを使い、モールを一本一本丁寧に塗装していきます。

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

仕上げにはモール内側のブラックラインを描き込みます。

今回は 4アーティストマーカーのブラックを使用。マーカーの腹を使ってゴムパッキンを再現しました。もしクローム部分にはみ出してしまっても、エナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取れば問題なし。クロームマーカーはアクリル系なので、相性も安心です。

さらにこのタイミングで、ボディ全体のスミ入れも同時に進めます。

ボディがホワイト寄りならグレー、暗めのカラーや三原色ならブラックを選ぶのがバランスよし。ホワイトにブラックを入れるとコントラストが強すぎるので、その点だけ注意しました。

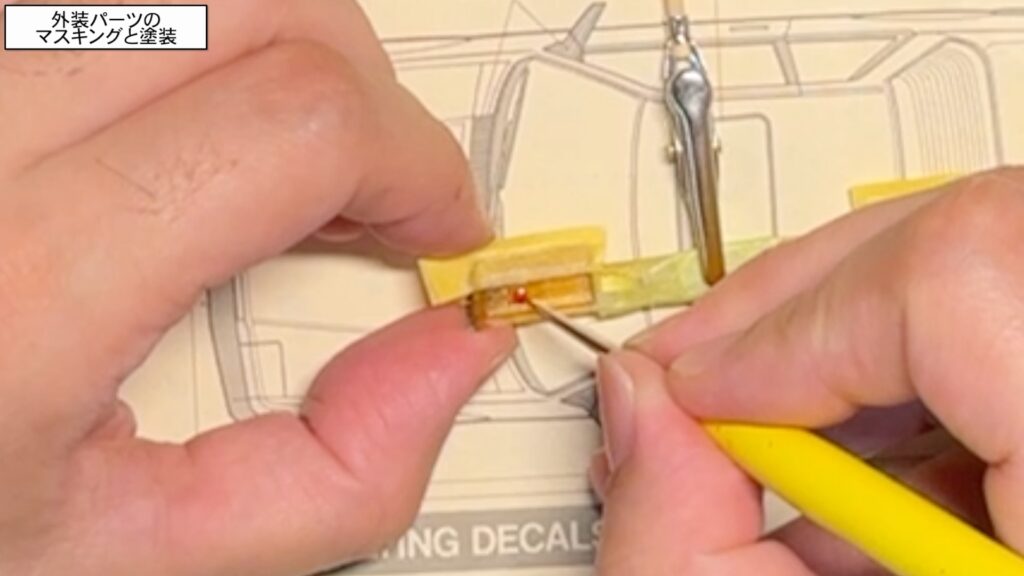

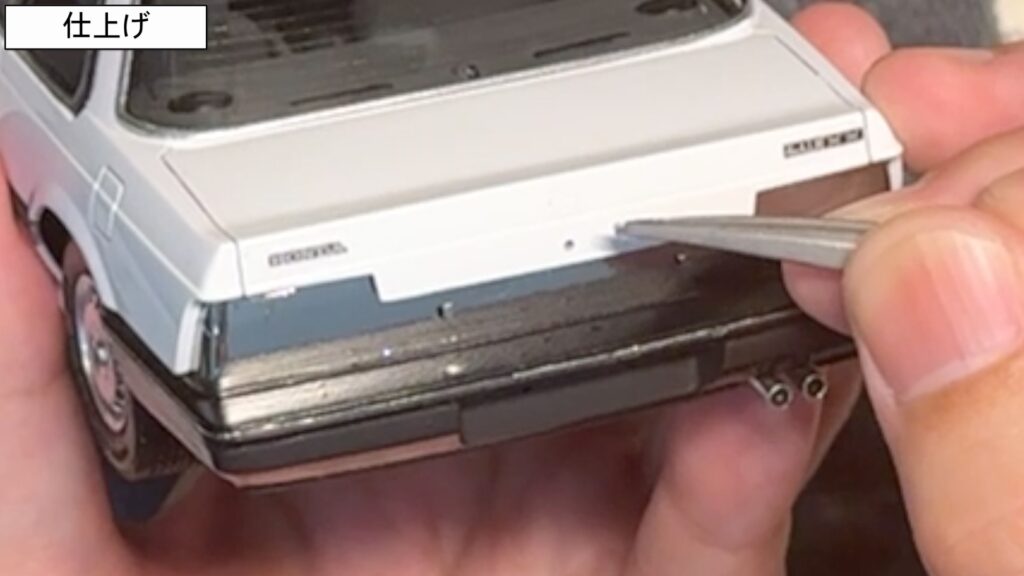

そして最後に、フロントバンパーにモールドされた一直線のライン。

ここはマスキングをして、リトラ部分からボンネットにかけてのモールドがしっかり一直線に揃うよう意識しながらクロームマーカーを入れていきます。ラインの通りが決まると、車全体の印象もビシッと引き締まります。

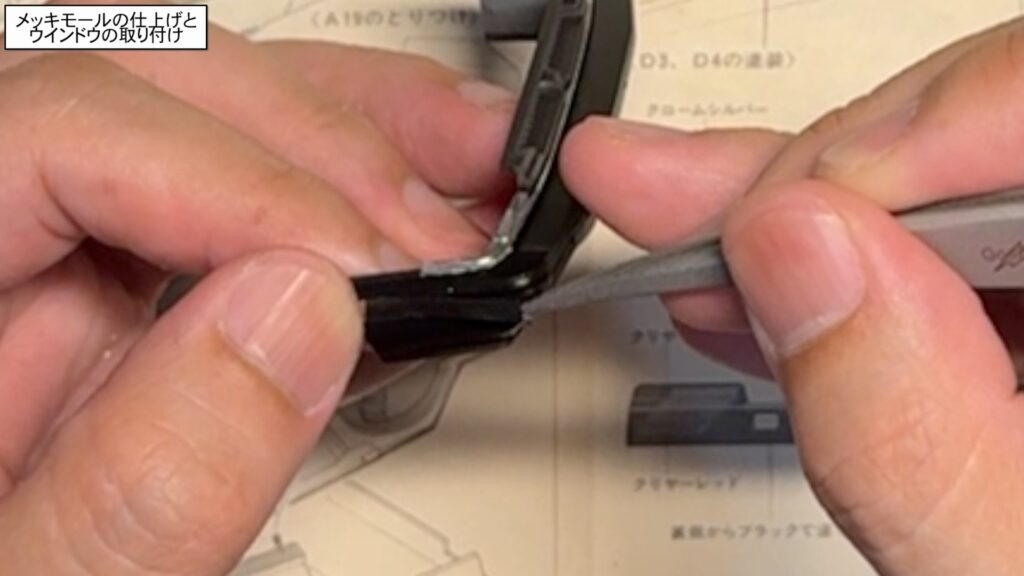

メッキモールの仕上げとウインドウの取り付け

次に、メッキモールの仕上げとウインドウの取り付けです。

バンパーとサイドモールにモールドされたメッキモールは、直線的で、しかもクロームマーカーではどうしても汚く仕上がってしまう形状。そこで今回は、ハセガワのミラーフィニッシュを使うことにしました。

細くカットしたフィニッシュシートを貼り込み、綿棒でしっかり馴染ませてからデザインナイフでカット。均一な太さと直線的な仕上がりを意識して作業しました。

テール部分はクロームマーカーでモールを塗装し、4アーティストマーカーブラックで縁取り。さらに、バンパーと一体モールドされたリフレクト部分には、ミラーフィニッシュを貼り込んで再現しました。

ホンダのエンブレムは塗装仕上げです。周囲をマスクし、綿棒にクロームシルバーを含ませて擦るように塗装。ついでにウインカー部分には下地のシルバーを入れ、エアダクト部分はセミグロスブラックで仕上げています。

ヘッドライトのリフレクト表現は、ミラーフィニッシュとクロームマーカーを組み合わせ。レンズを組み込んだら、バンパーごとボディに合体させました。

ウインドウはかなり歪んでいて、そのままでは隙間ができてしまう状態。そこで思い切って超音波カッターで2分割し、しっかりフィットさせて取り付けています。

ホイールはスミ入れでお手軽ディティールアップ。残っているパーツはもうわずか。

完成間近になると、どこか寂しい気持ちになるのは…プラモの時間だけでしょうか。

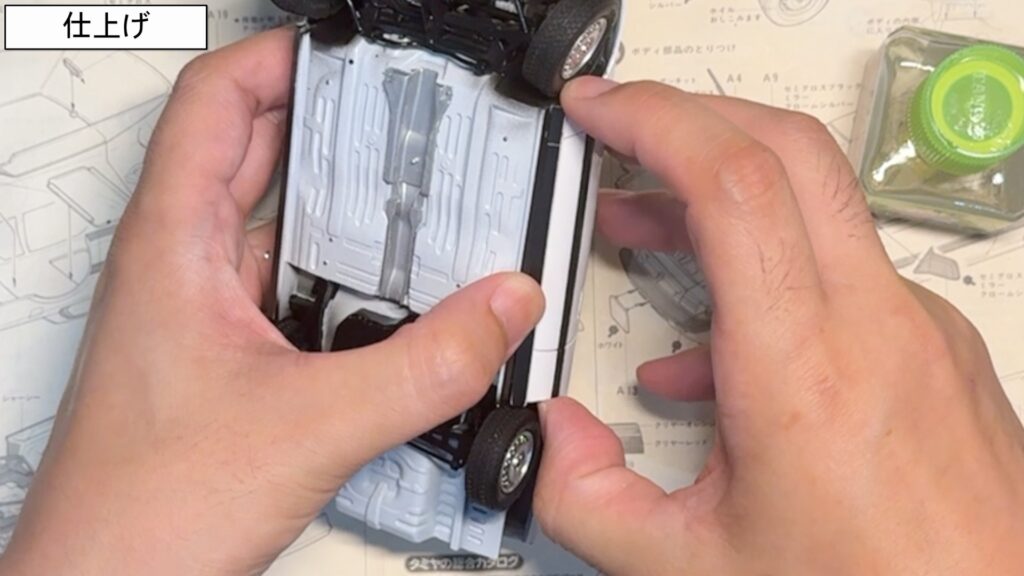

仕上げ

いよいよ仕上げです

まずはホイールの組み込みから。

フロントはシャフト類が非常に繊細なので、折ってしまわないよう細心の注意を払いながら組み立てます。ホイールを取り付けたら、シャシーとボディを合体。フロントを先に差し込み、サイドで挟み込み、最後にリアバンパーを取り付けるという構造になっています。

事前に何度か予習しておいたおかげで、今回はスムーズに進めることができました。昔作ったとき、完成後のフォルムがガタついていたのは、この工程を理解できていなかったせいかもしれません。今回はその失敗をしっかり回収できました。

続いてエンジン。あらかじめ仕込んでおいたパイピングを各部に接続し、シャシー裏にはマフラーを取り付けます。

キーボックスには事前に開けておいた穴に、3D製のキーホールを埋め込み。

さらにテールランプ、ドアミラー、サイドマーカー、車名プレート、ワイパー、そしてボンネットを取り付けていきます。

最後にモデリングワックスで軽く磨き上げ

──ついに完成です。

完成

今回制作したのは、最近再販されたキットではなく、当時のオリジナル版。クリアパーツがブラウン成型だったりと、細部の違いがあり、そのおかげで独特の雰囲気が出てくれています。

制作の中で特に印象的だったのは、昔うまく組めなかった部分を、今回はしっかり理解してスムーズに仕上げられたこと。過去の失敗を回収できたのは、長く模型を続けてきたからこそ感じられる楽しさでした。

そして、この時代のホンダ車特有の直線的なスタイリング。モールやラインを意識して作り込むことで、全体がビシッとまとまり、プレリュードらしい空気感を引き出せたと思います。

何十年も前に、こうしたホンダ車を精密にキット化してくれたタミヤには、本当に敬意を表したいですね。改めてその素晴らしさを実感しました。

下準備を徹底したパート1、エンジンを作り込んだパート2、そして

今回のPart3では、クリア塗装から鏡面仕上げ、メッキ表現、そして3Dパーツを使ったディティールアップまで、完成に向けた集大成をお届けしました。

こうして振り返ると、作っていて本当に楽しい時間だったと思います。

ということで今回はここまで

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 磨3mm厚 高番手5種類セット [#2000/#4000/#6000/#8000/#10000] GH-KS3-KB](https://m.media-amazon.com/images/I/41q0z8jytxL._SL500_.jpg)