1/24 TAMIYA HONDA PRELUDE XX part2

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、タミヤのホンダ・プレリュード製作記のパート2です。

この回では、ボディの塗装を中心に、インテリアの組み立てまでを進めていきます。

さらに、付属のエンジンは細部まで手を入れてディテールアップしましたので、その仕上がりもぜひ注目してみてください。

それではさっそく、ボディ塗装から始めていきましょう!

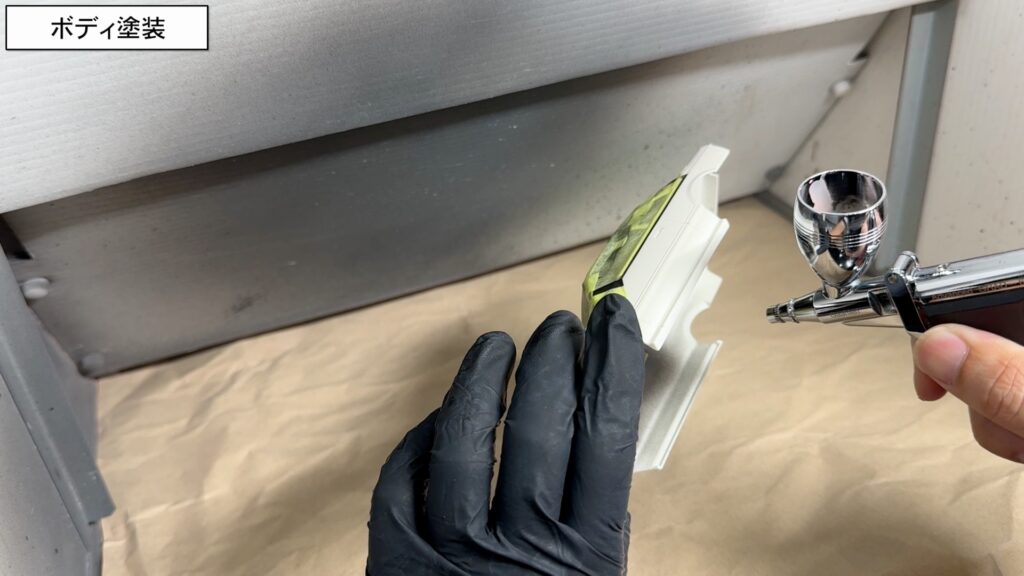

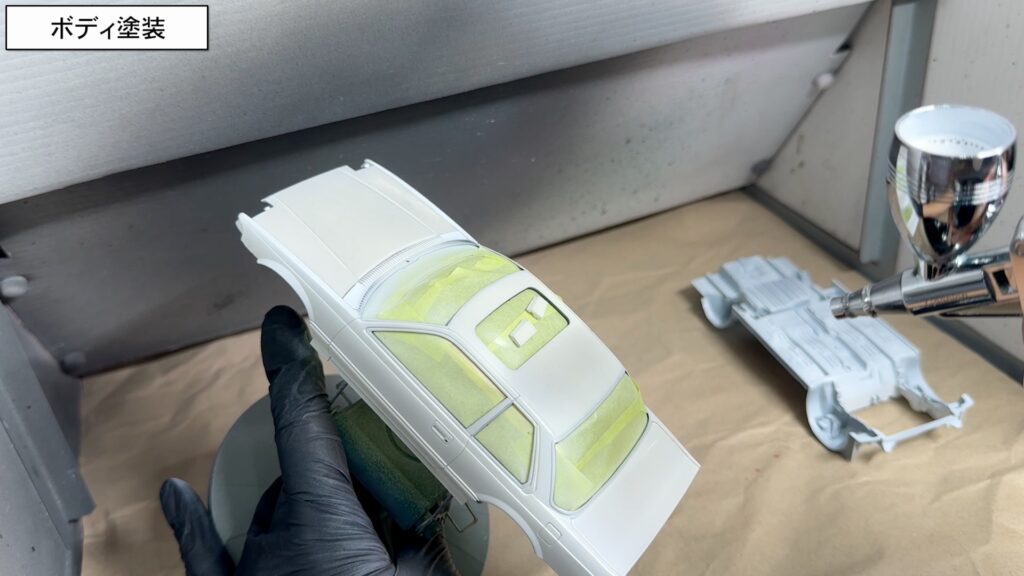

ボディ塗装

2代目プレリュードのボディカラーには、ドミニカレッドやグリークホワイト、アークティックシルバーメタリックといった単色のほか、ミッドナイトブルーとアーバングレーメタリックを組み合わせた2トーンも設定されていました。

今回の製作では、その中からグリークホワイトを選択。

使用した塗料はガイアノーツの「アルティメットホワイト」です。

発色の隠ぺい力が高く、落ち着きのある上品なホワイトに仕上がるため、プレリュードの雰囲気にとてもよく合う色味となっています。

またボディ塗装を行うついでに、シャシーや、開閉部分なども合わせて塗装です

ボディ裏にはブラックを入れ透け防止

塗料はガイアの薄め液(T-01)で1.5倍に薄めて、エアブラシで塗装していきます。

使用しているエアブラシはガーレリ製のアドバンスシリーズより、GHAD68で0.3mmと0.5mmの口径を使い分けられるモデルを使用しています

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

塗装の流れは3ステップ。

まずは1工程目、各パネルのエッジやライン、角の部分を中心に吹いていきます。

続いて2工程目、ルーフやボンネットなど広い面積を丁寧に塗装。

そして最後の3工程目で、ムラにならないよう全体を整えるように仕上げていきます。

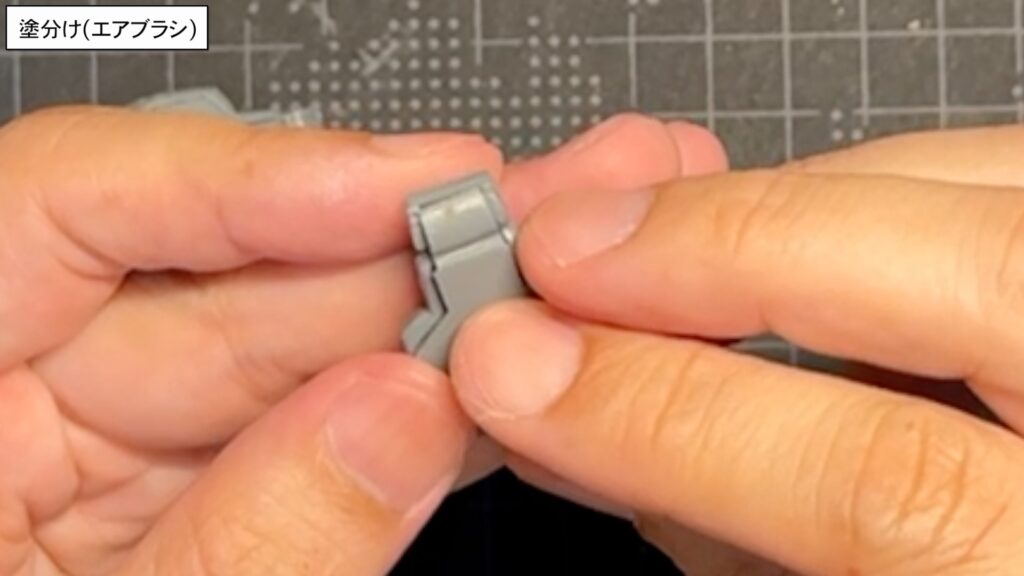

塗分け(エアブラシ)

続いては、エアブラシを使った塗り分け作業に入ります。

まずは、塗装前に組み上げても問題ないパーツから仕上げていきます。

バッテリーターミナル部分は加工が必要なので、ニッパーでカット。

ハンドルステーは、キーボックス部分にピンバイスで穴を開けて準備します。

シートは裏面を接着した後、タミヤの瞬間接着剤イージーサンディングとアルテコのスプレープライマーで隙間を埋め、320番〜1500番までのペーパーで滑らかに仕上げます。

塗装はまずブラック系からスタート。

下回りのシャシーや足回り、メタリック系パーツの下地には“エヴォブラック”を使用。

シャフトやアームにはツヤありブラックを塗ることで、同じ黒でも質感の違いを表現しています。塗装のキーワードはずばり「コントラスト」です。

バンパーは、モール部分はエヴォブラック、下側は指定のガンメタより落ち着いた“グラファイトブラック”を塗装してリアル感を出します。

バッテリーはホワイトサフで下地を整えます。

インテリアはブルーグレーとライトブルーのツートンで仕上げます。

まずライトブルーを塗装した後にマスキングし、ブルーグレーを重ねました。

ダッシュボードは下側の分割部分をさらにマスクし、ラバーブラックで塗装します。

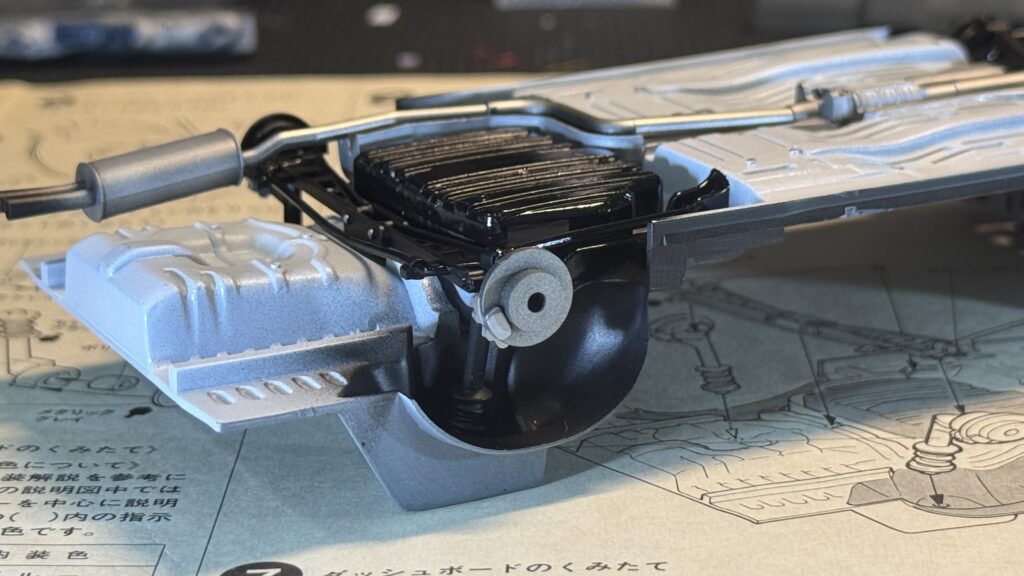

メタリック系パーツも色のトーンを使い分けてリアルさを強調。

ブレーキディスクやマフラータイコには“フラットアルミ”、マフラーパイプには“スーパーチタン”、接続部分にはメタリックグレーを使用しています。

こうして色味や質感を巧みに変えることで、模型全体のリアル感がぐっと際立ちます。

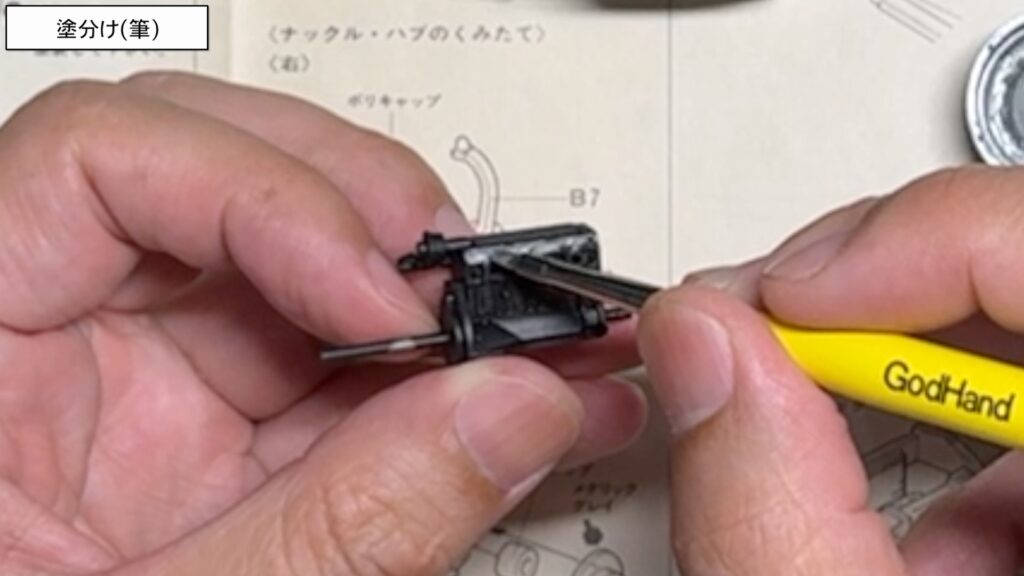

塗分け(筆)

続いては、筆塗りによる塗り分け工程です。

ここでもポイントはエアブラシ時と同じく「コントラスト」。色のメリハリを意識しながら仕上げていきます。

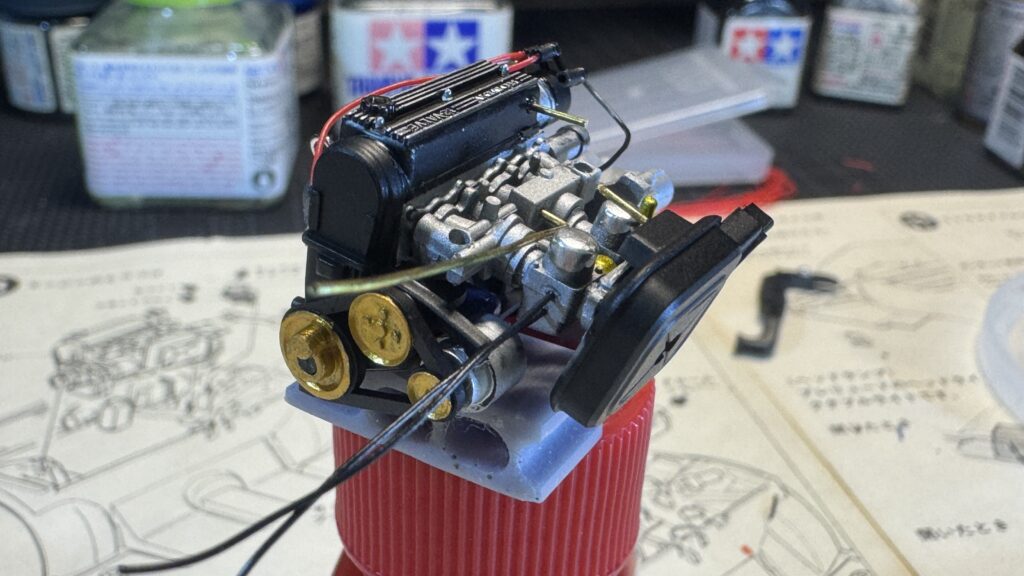

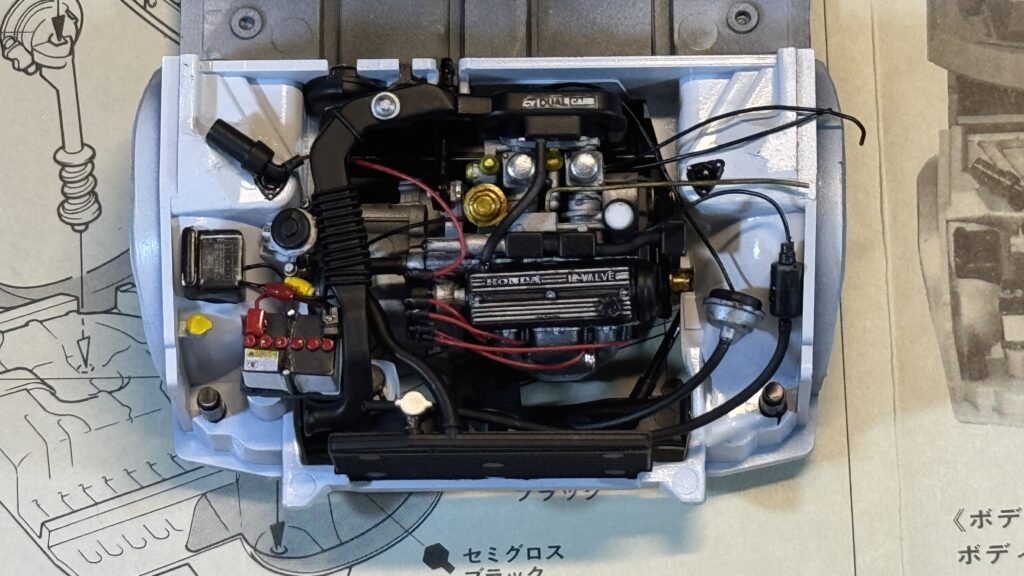

まずはメタリック系から。

下地にエヴォブラックを塗ったエンジン周りのパーツやシャシー裏は、エナメルのフラットアルミとクロームシルバーで塗り分けます。

また、後に塗るホワイトの下地としてもシルバーを活用しました。

キャブレター周りのパーツは、説明書では色指定がありませんが、複数種類のゴールドを使い分けて塗装。視覚的な情報量を増やし、リアル感を高めます。

さらにボルト類も、4アーティストマーカーのシルバーで塗装してディテールを際立たせました。

次はブラック系。

ペダルや足回りのブーツはゴム素材なのでフラットブラック、シャフト類はツヤありブラックで塗り分け。

ダッシュコンパネ部分はラバーブラックで塗装した上にセミグロスブラックを重ね、わずかな色の差で質感を演出しています。

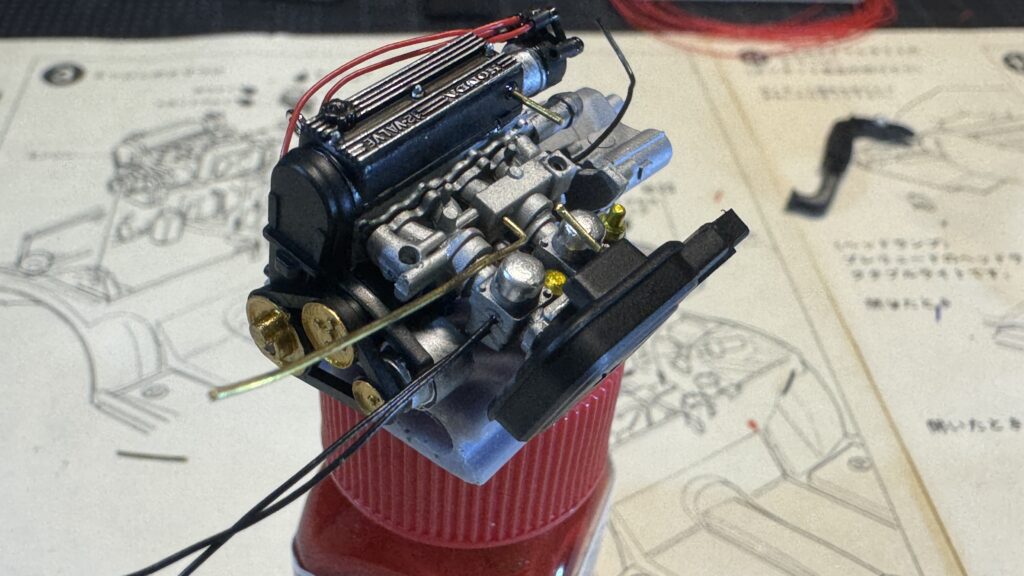

スーパークロームで塗ったヘッドカバーはブラックを重ねた後、エナメル溶剤を含ませた綿棒で文字部分を擦り、クロームを露出させました。

補器類のタンク部分にはレッドを入れて「オイルが入っている」表現をしたあと、ホワイトを重ねて奥行きを演出。

キャップ類や3D製カプラーはイエローで塗り、ダッシュ周りの液晶部分はシルバー下地にクリアオレンジを重ねています。

オイルエレメントはブルーで仕上げ、細部までしっかり色分けしました。

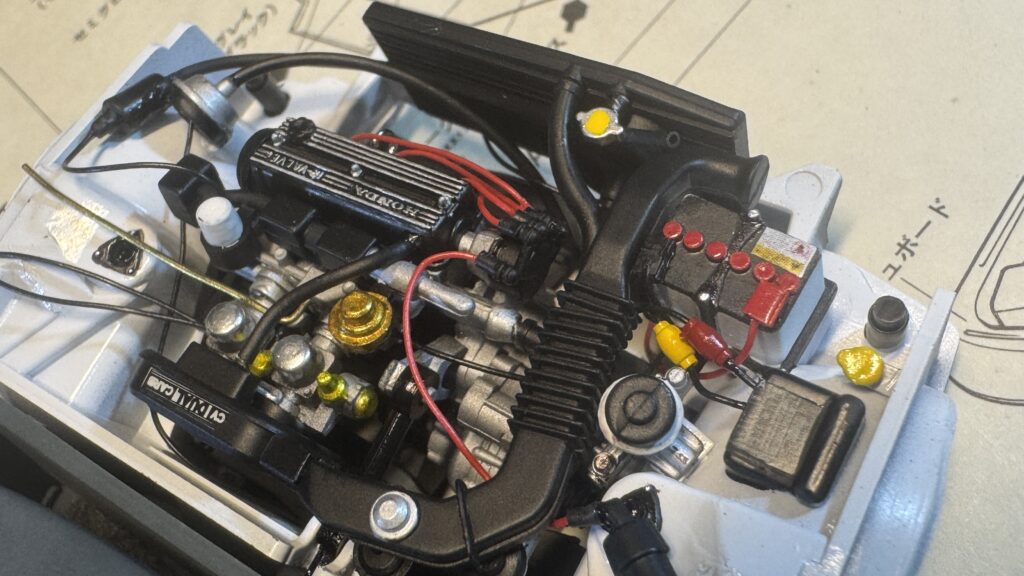

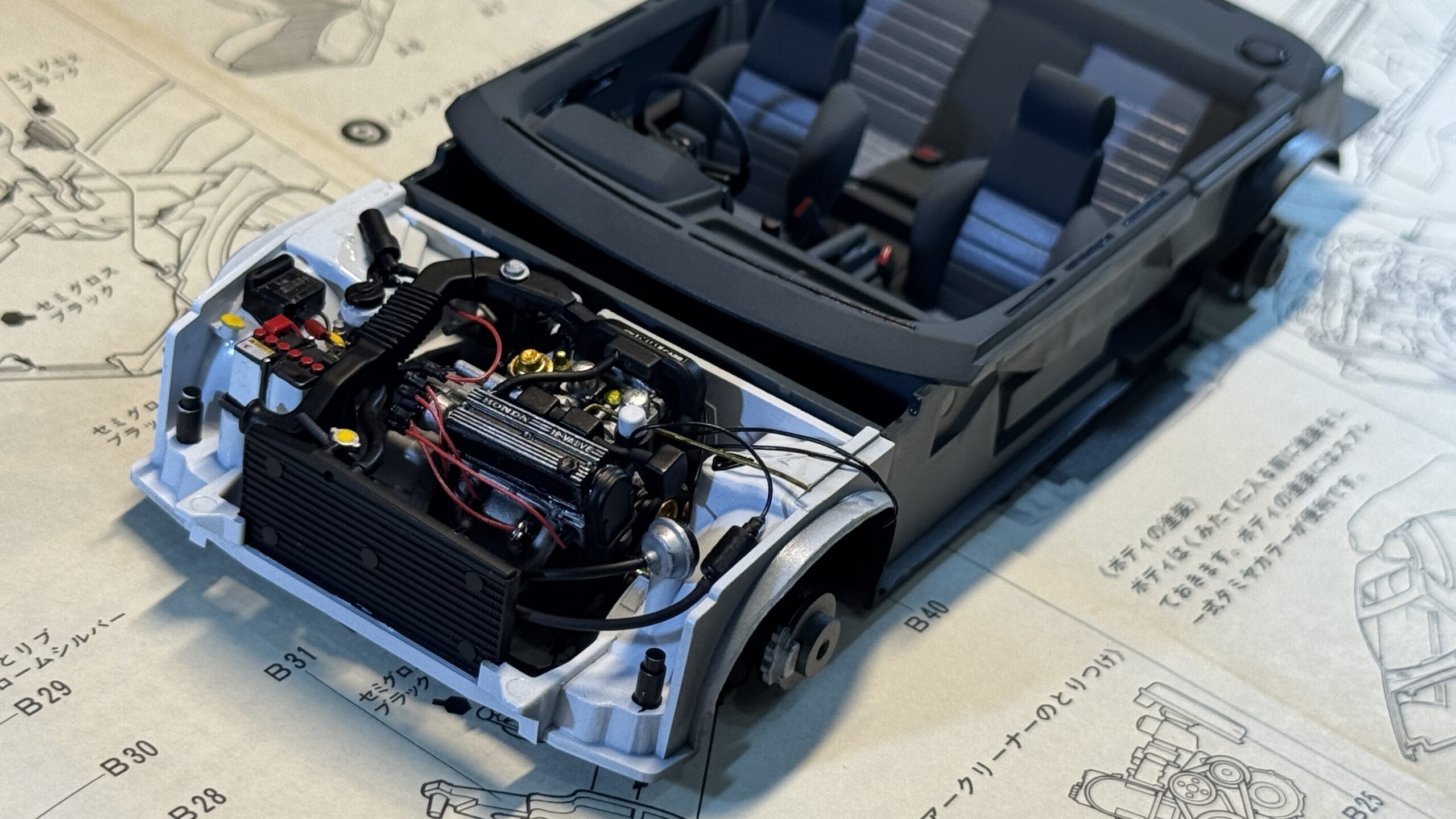

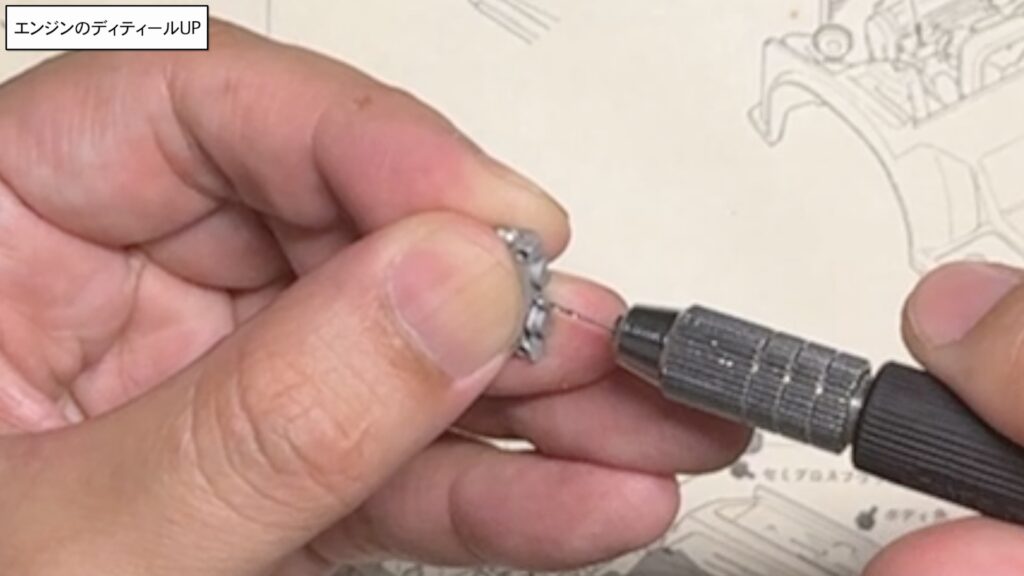

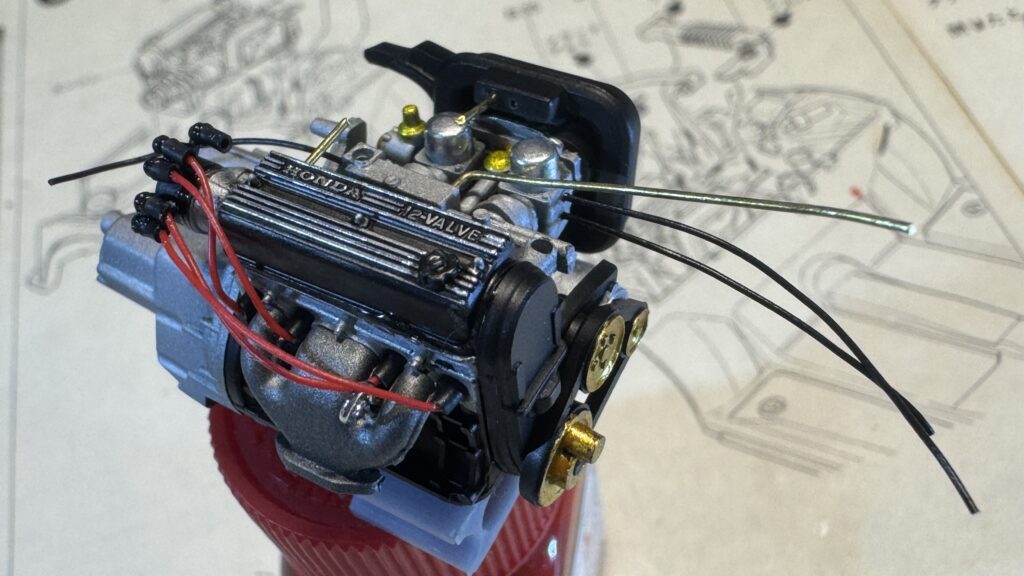

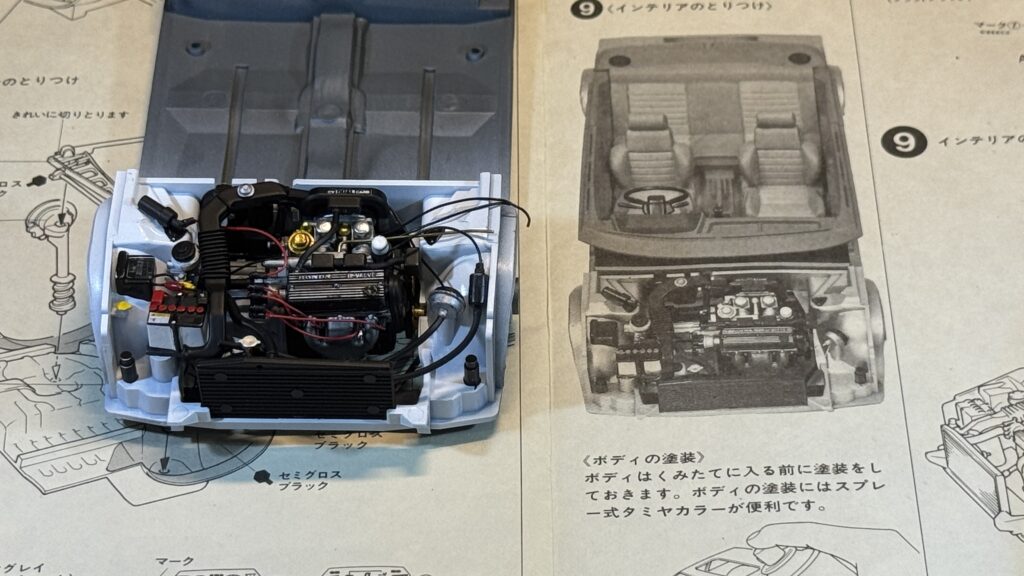

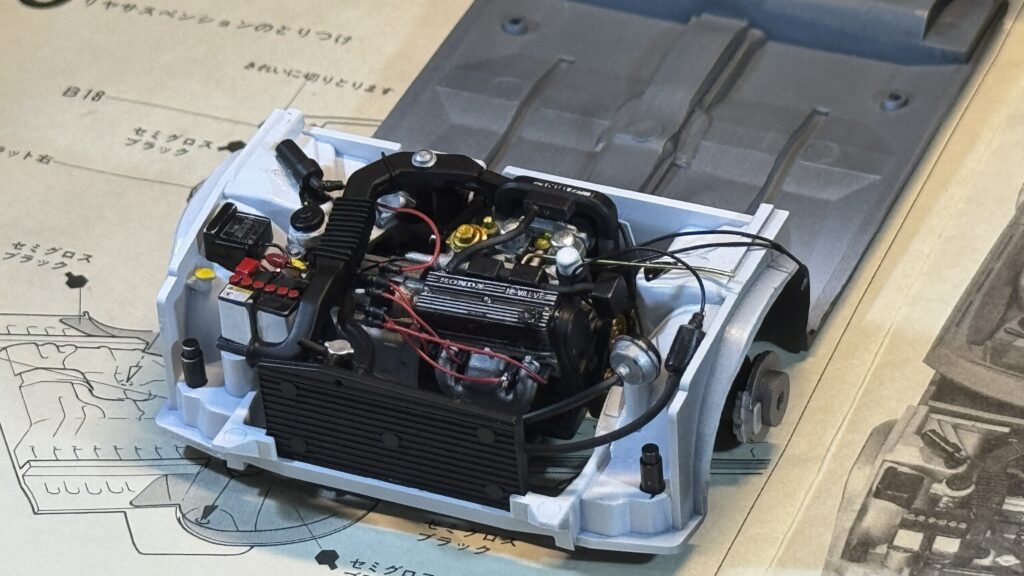

エンジンのディティールUP

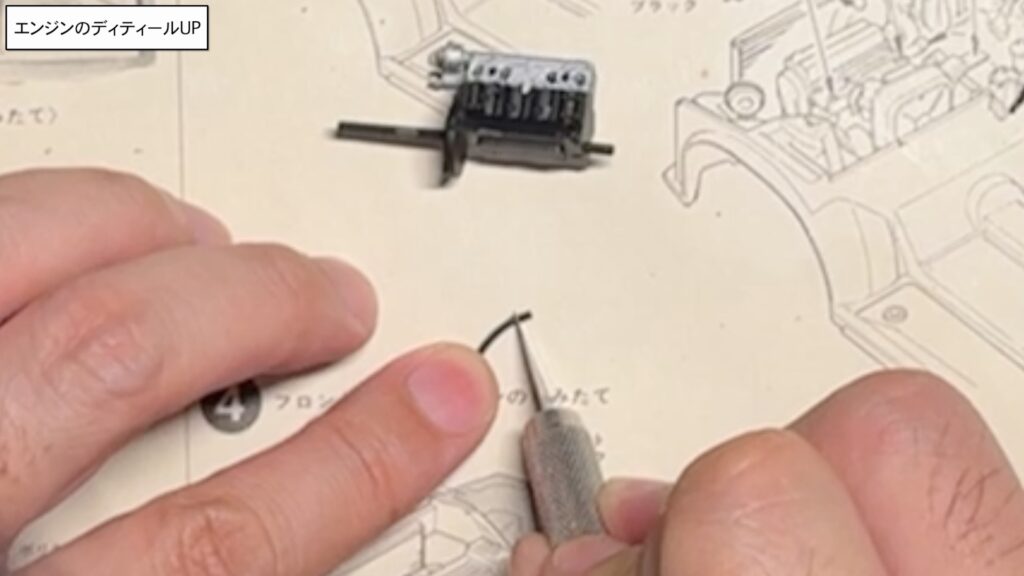

続いては、エンジンのディティールアップです。

細かくモールドされた見事なエンジンパーツたちは、なんと40年近く前のもの。

これほど精密なパーツを、何十年も前に作ってしまったタミヤの技術には本当に驚かされます。

今回は敬意を込め、さらにリアルに仕上げるため愛を持って手を加えていきます。

まずはアドラーズネストのリード線を通す部分に、0.5mmのピンバイスで穴を開け、

真鍮線を通す部分には0.6mmのピンバイスで穴を開けます。

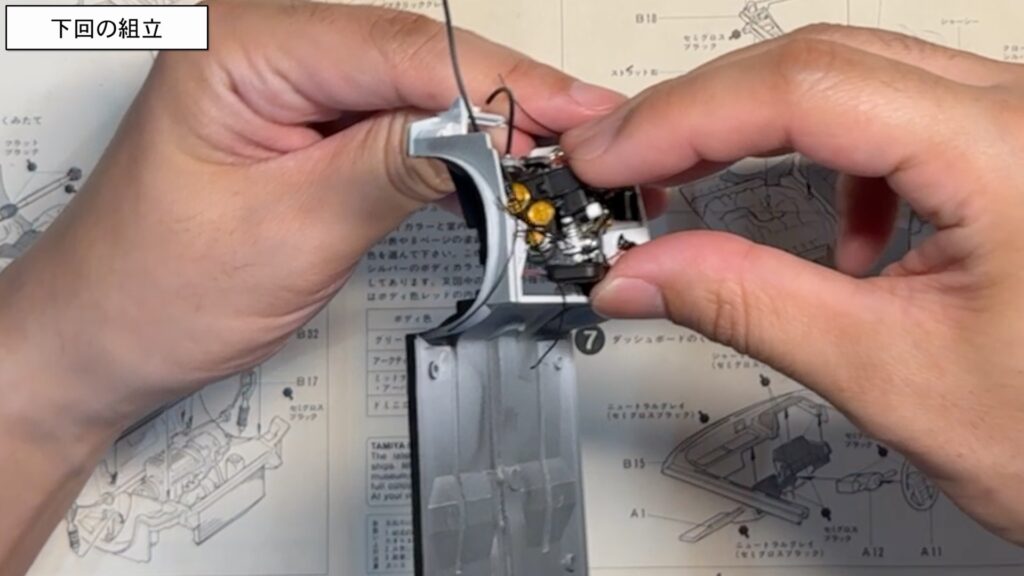

作業はプラグコードからスタート。

プラグ部分にはバイク模型付属の細いビニールパイプをカットして接着し、その中にアドラーズネストの赤黒リード線を差し込むことで、リアルなプラグコードを再現しました。

レベルゲージはユザワヤで手に入れた0型ピンを使用しています。

コード類をしっかり接着した後、組み立て順を考えながら各パーツを組み上げていきます。

まとめると、手を加えたのは以下の部分です:

• プラグコード

• レベルゲージ

• バッテリーターミナルのコード

• ヒューズボックスから伸びるカプラー

• エアクリの接続ホース

• キャブ周辺の真鍮線

• 電装パーツ系

• クーラントリザーブタンク

これでエンジンのディティールアップは完了。

細部まで手を入れることで、模型全体のリアリティが一段と引き立ちます。

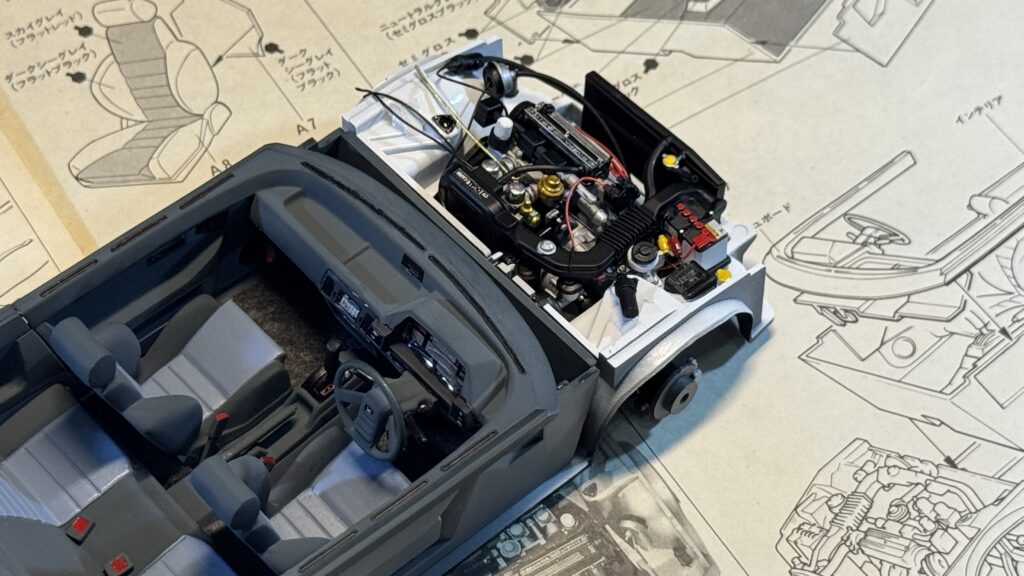

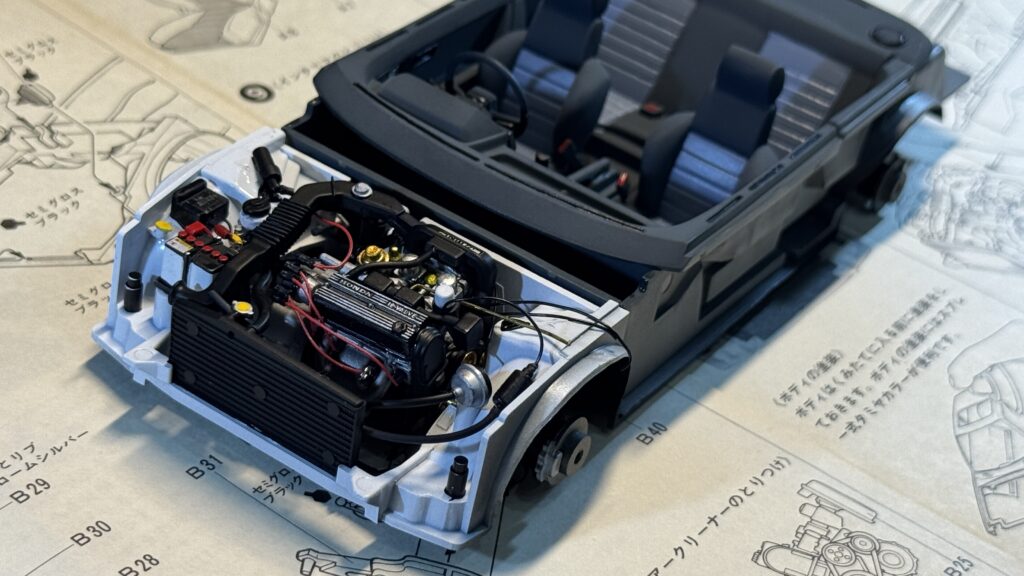

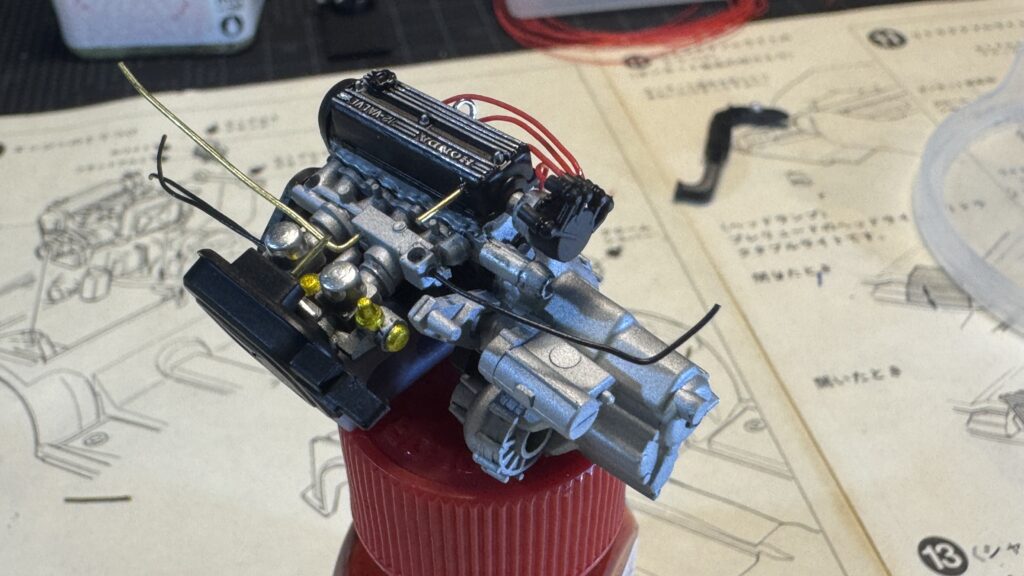

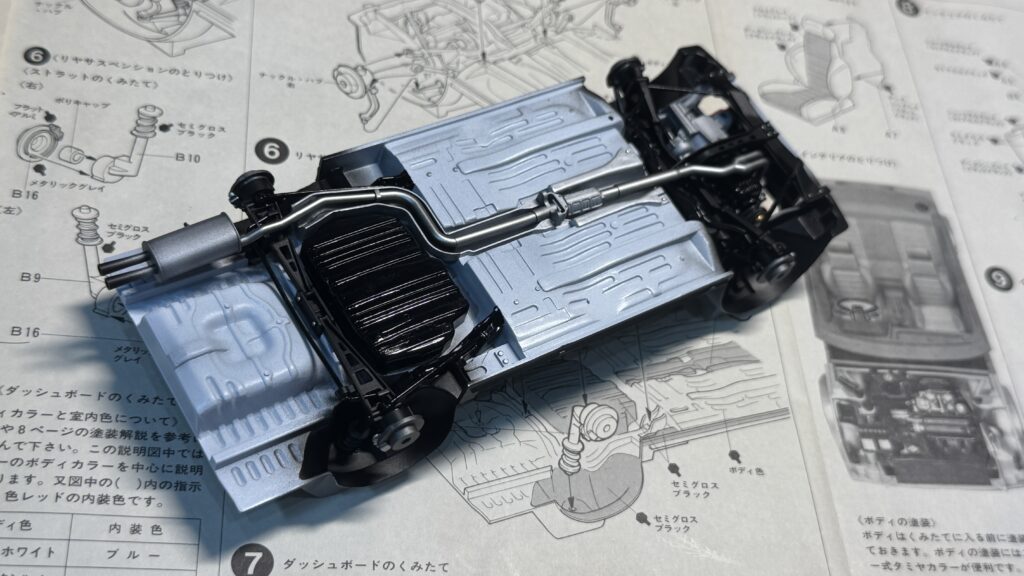

下回の組立

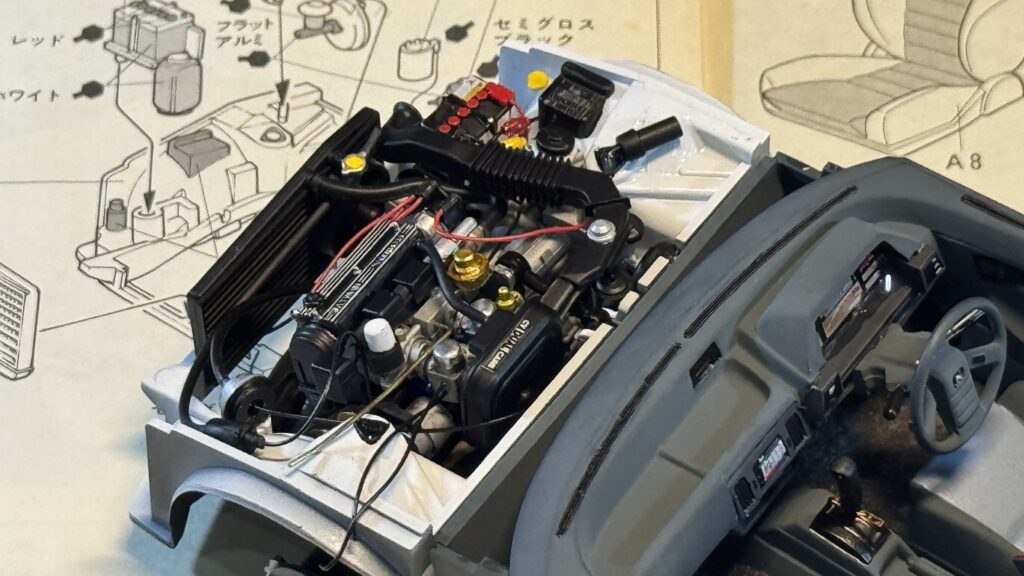

次は、エンジンを組み込みつつ下回りまで進めていきます。

まずシャシー側には、3Dで作ったウォッシャータンクやカプラー、電装パーツ、バッテリーなどを取り付け、エンジンを迎え入れる準備は万端です。

エンジンは、エアクリとの接続をビニールパイプで仕上げます。

事前に長めの真鍮線を仕込んでいたので、微妙な曲がり具合もしっかり再現できました。

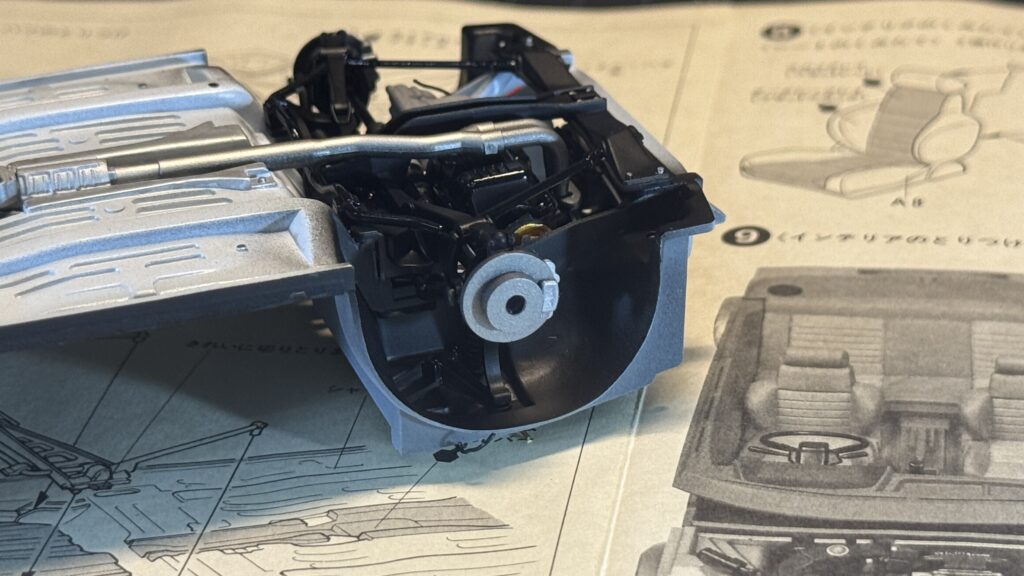

シャシーにエンジンを取り付けたら、補器類や残りの電装パーツも順番に装着。

プラグコードもシャシー側のパーツから丁寧に接続します。

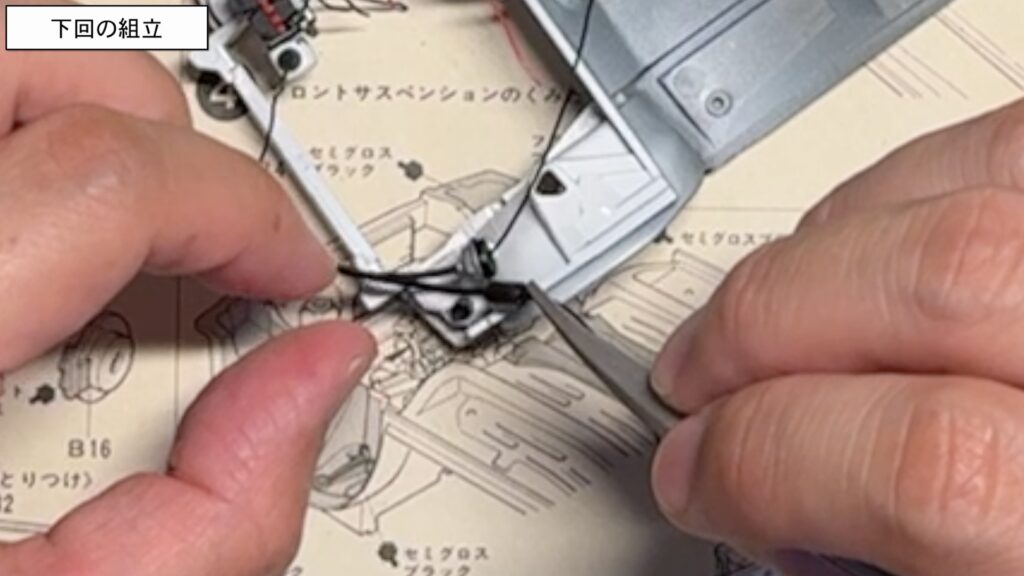

次は足回りですが、フロントの舵を動かすシャフトパーツが少し曲者です。

取り付け方向が決まっているのに、他のパーツを組もうとすると動きやすく、ちょっと手こずります。

ここはテープで仮止めしながら、慎重に組み込んでいきました。

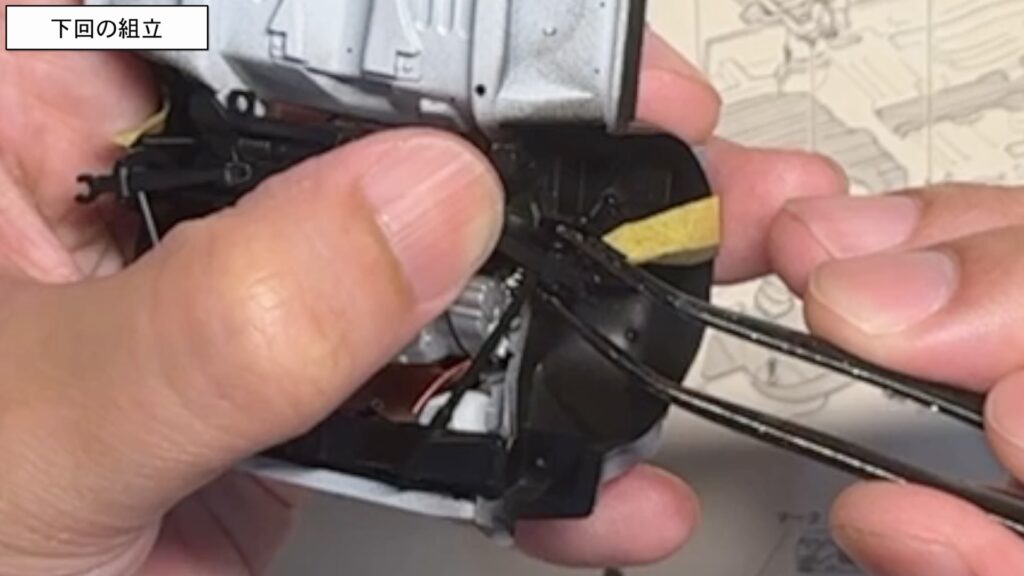

リアは、2つのパーツを組み付けるだけのシンプル設計で、難しい部分はありません。

足回りのパーツは非常に細く繊細なので、折らないよう十分注意しながら作業を進めます。

最後にボルト類にシルバーを入れて完成。

これでエンジン周りから下回りまでの組み立てが整いました。

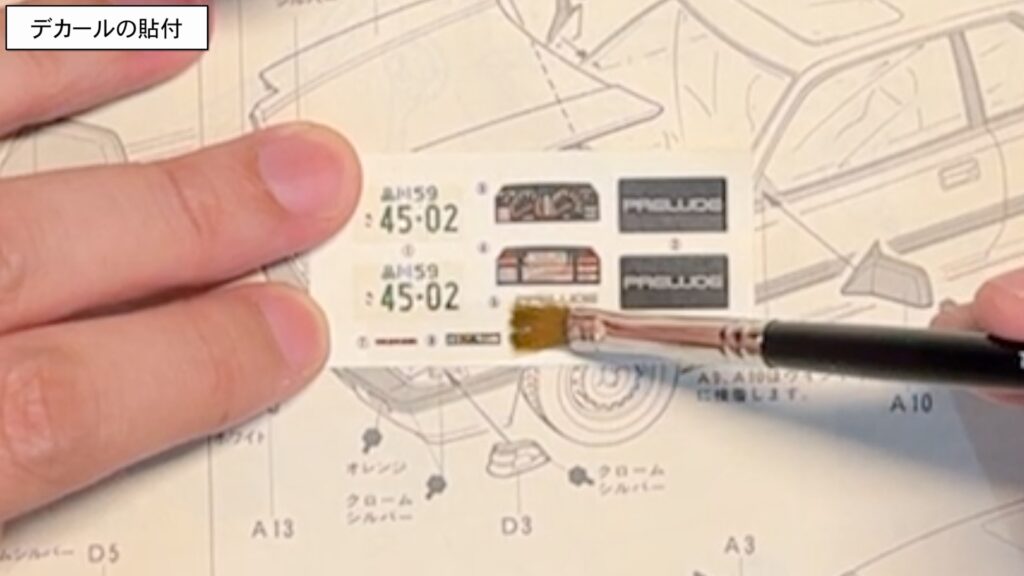

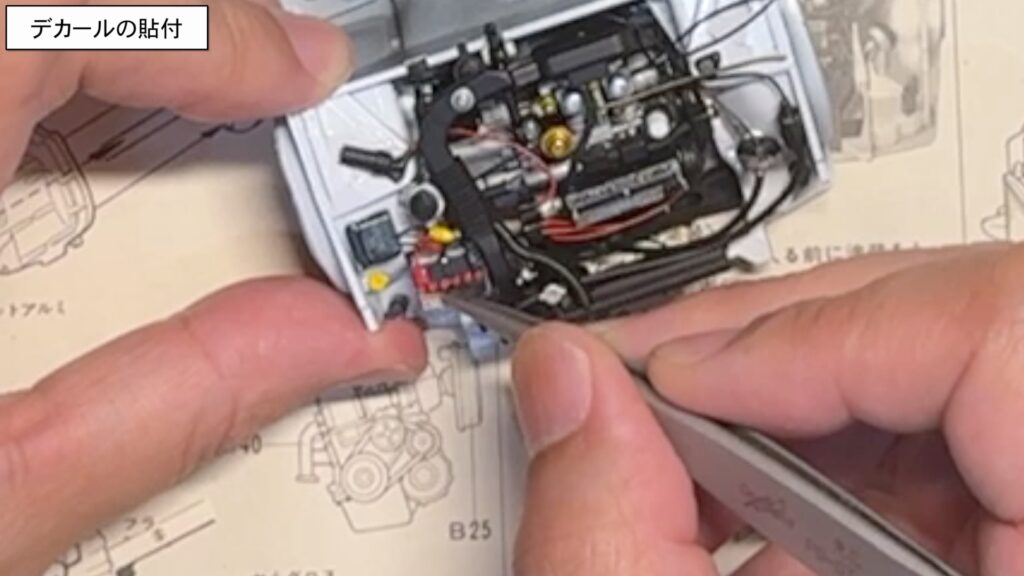

デカールの貼付

次はデカールの貼り付け作業です。

今回作っているのは古い版のプレリュードなので、当然デカールは使い物になりません。

そこで活躍するのが「リキッドデカールフィルム」です。

使い方は簡単。

使えなくなったデカールに筆で塗り込み、乾燥させるだけで、デカールの上に保護フィルムが構築されます。

これにより、貼り付け時にデカールがボロボロになる心配がなくなります。

ただし、フィルムを塗った部分はすべて膜で覆われるため、貼るデカールはフィルムに合わせて正確にカットする必要があります。

デザインナイフでジャストサイズに切り出し、丁寧に貼り付けていきます。

貼る場所は以下の通りです:

• ボディ → 各種エンブレム、車名プレート

• ダッシュボード → メーター部分

• インテリア → シフトボックス部分

• エンジンルーム → 自家製コーションデカールやヒューズボックスデカール

さらに、メーターやシフトレバーにはレジンを流し込み、デカールを保護すると同時に、メーターケースの立体感も再現しました。

こうして情報量を増やすことで、模型全体のリアル感がぐっとアップします。

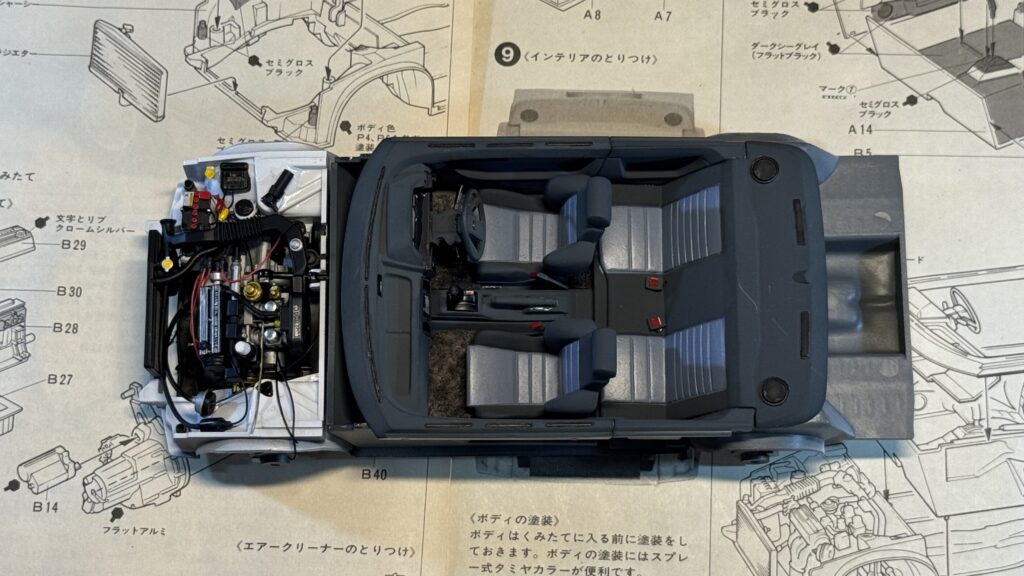

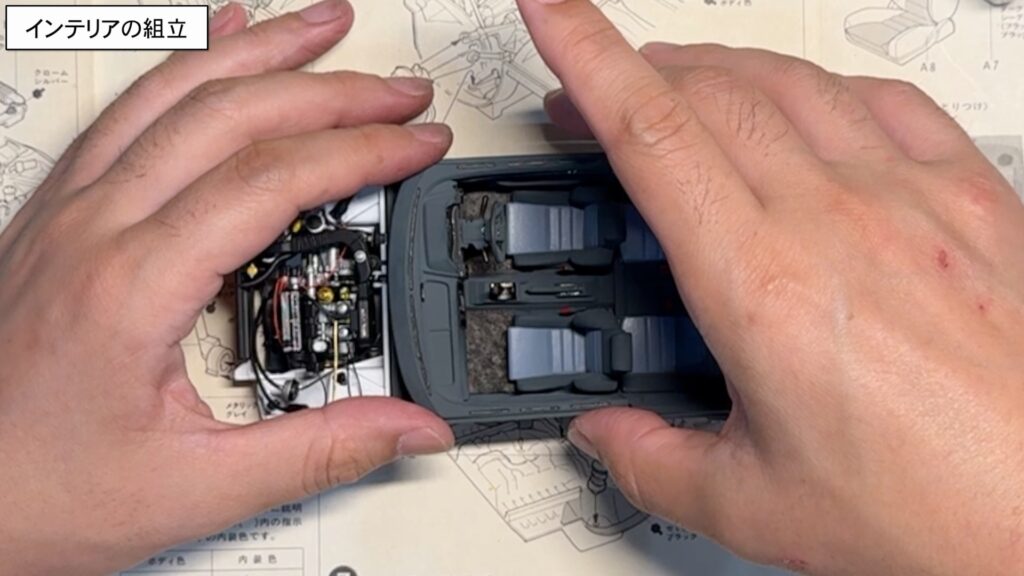

インテリアの組立

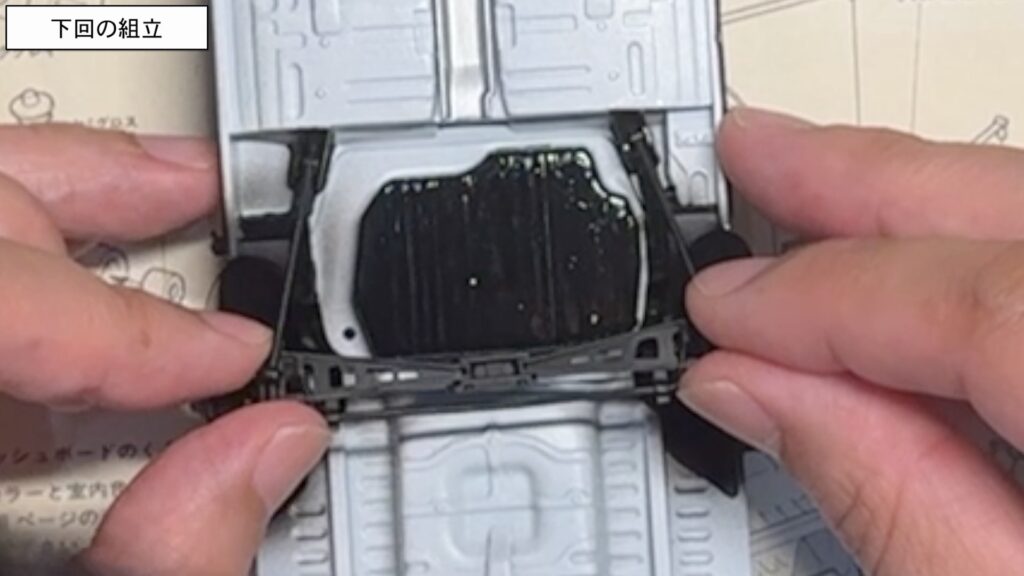

最後はインテリアの組み立てです。

ここは、これまで塗装やデカールで仕込んできた作業の成果がしっかり反映される、ワクワクする工程です。

まずはフロアカーペット。

お馴染みのダイソーのフェルト生地からグレーをカットし、セメダインハイグレード模型用接着剤で貼り付けます。

シートには3D製バックルを装着し、センターコンソールには特徴的なシフトレバーとサイドブレーキを取り付けます。

ハンドルステーには3D製キーホールを取り付け、ハンドルを接着。

分割されたダッシュパーツを組み立て、ハンドルと合体させ、さらに3D製発煙筒も取り付けました。

台座にはシートや内張を取り付け、最後にダッシュボードを接着。

こうして、丁寧に塗り分け、リアルに手を加えてきたパーツが組み上がり、素晴らしいエンジンルームとインテリアが完成しました。

頑張った作業が形になる、まさに達成感の波が押し寄せる瞬間です。

納得のいくエンジンとインテリアができたところで、今回はここまで。

次回は完成までの仕上げをお届けします。

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。