1/24 TAMIYA CALSONIC SKYLINE GT-R R33 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、だんだん暖かくなってきて、激アツなレース車両が恋しくなったので、手持ちのキットの中から田宮の「カルソニック スカイライン R33」を作っていこうと思います。

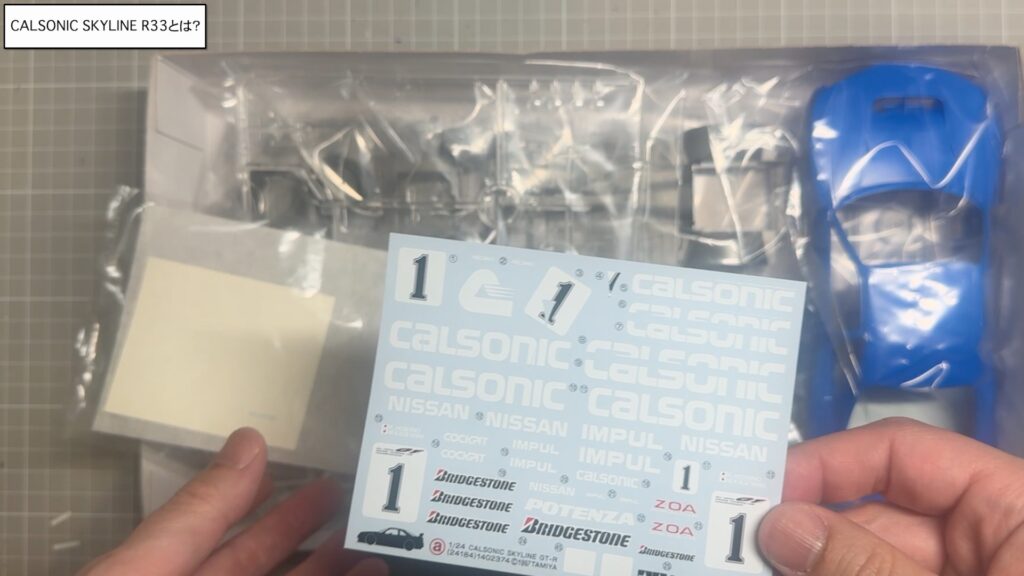

タミヤ(TAMIYA) 1/24 スポーツカーシリーズ No.184 カルソニック スカイライン GT-R R33 プラモデル 24184

レース車両といえば、やっぱり注目ポイントはデカール。

その貼り付けをしっかり丁寧に仕上げられるように、勉強しながら進めていきます。

ということで、まずはこのマシンがどんな車だったのか、ざっくり見ていきましょう。

CALSONIC SKYLINE R33とは?

1990年、グループAに参戦したスカイラインGT-Rは、圧倒的な速さを誇り、なかでもブルーのカルソニックGT-Rはトップ争いの常連として名を馳せました。

1994年からはレギュレーション変更により、GT選手権へと舞台を移しますが、その速さは健在。

カルソニックGT-Rはチャンピオン連覇を達成するなど、シリーズの中心的存在となります。

1996年にはマクラーレンF1 GTRの参戦で激戦化。6台のスカイラインGT-Rの中でも、カルソニックは人気・実力ともに別格の存在でした。

エンジンは2.6リッター直6ツインターボ、駆動はFR化され、6速シーケンシャルを搭載。足回りはダブルウィッシュボーンで武装し、さらに第4戦からは空力を中心としたモディファイが追加されます。

ドライバーは“ミスターGT-R”こと星野一義と影山正彦の名コンビ。

第4戦の富士では優勝も飾り、最後までチャンピオン争いに絡む活躍を見せ最終的にはチームランキング3位を獲得しました。

そのアグレッシブな走りは、今でも多くのファンの記憶に残っています。

ということで早速、仮組みからいきましょう

仮り組み

このキットは、1996年シーズンの第4戦・富士スピードウェイで優勝を飾った「カルソニック スカイラインGT-R(R33)」を再現した内容になっています。

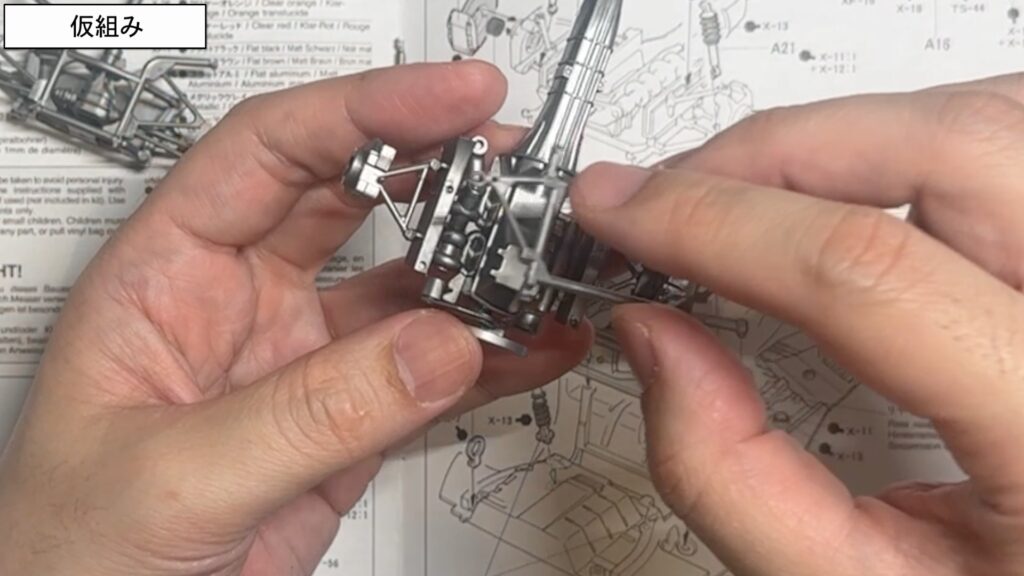

まずは足まわりから組み立て開始。

接着にはすべて「セメダイン ハイグレード模型用接着剤」を使用しています。

この接着剤は、がっちりと強力に接着できる一方で、少量であれば手でパキッと剥がすこともできるため、微調整がしやすくてとても便利です。

フロントもリアも、ブレーキディスクの内側にポリキャップを仕込み、そこにホイールのピンを差し込む構造になっています。

足回りやエンジン下部も立体感たっぷりで、シャシーは裏表ともに見応え十分な仕上がりです。

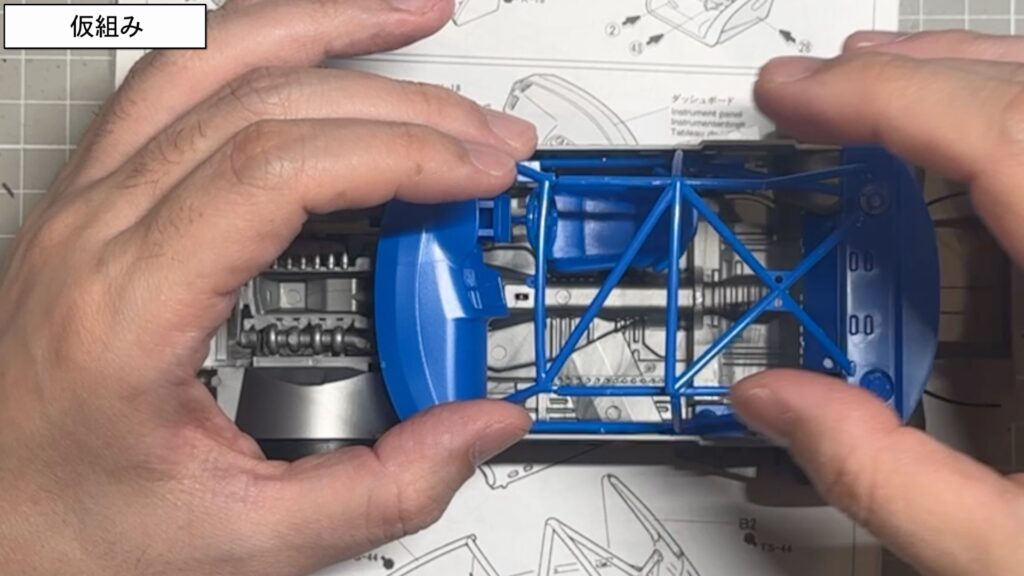

インテリアは、GTマシンらしく完全なドンガラ仕様。

シートは1脚、ステアリングやシフトノブ、複雑に組まれたロールバーが要塞のようで、レーシーな雰囲気がバシバシ伝わってきます。

ウインドウパーツは、フロント3面が裏側から、リア3面は表側から取り付ける設計になっています。

外装も見どころ満載。

特徴的なフロントバンパーやスポイラー、GT-R勢の中でも小型化されたリアウイング、細いステーでボディに取り付けられるドアミラーなど、細部にいたるまでしっかりとモデル化されています。

シャシーとボディの合体は、まずリアの爪をボディに差し込んでから、サイドスカートでしっかり固定するタイプ。

また、排気管の出口にはヒートガードとしてアルミテープが用意されており、質感アップにもひと役買ってくれます。

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

パーティングライン消し

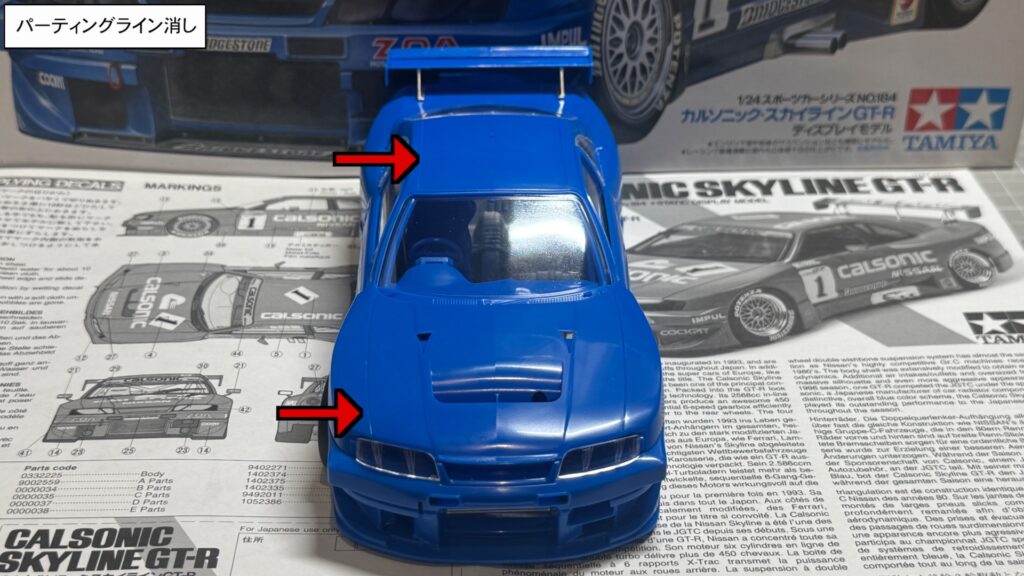

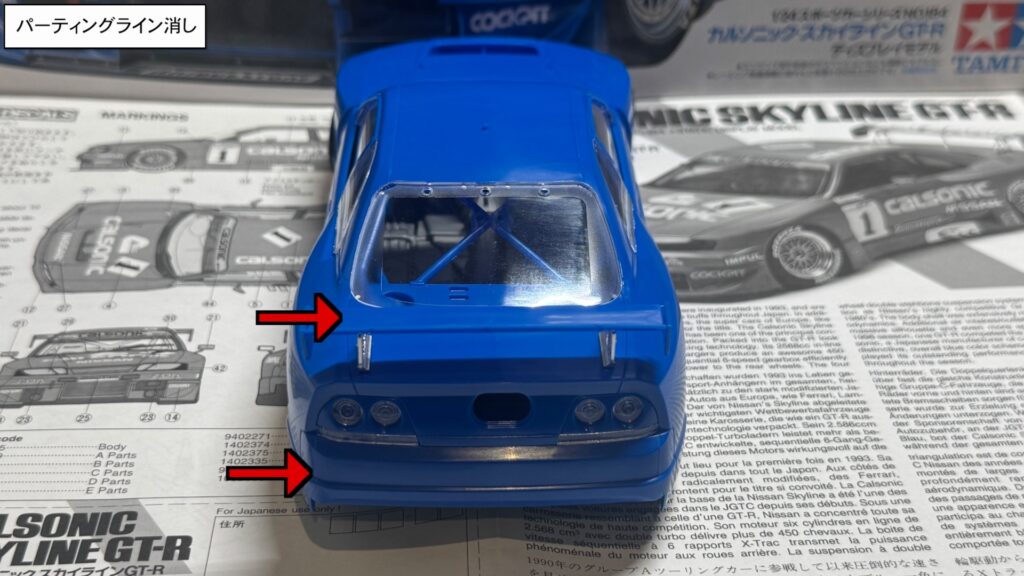

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

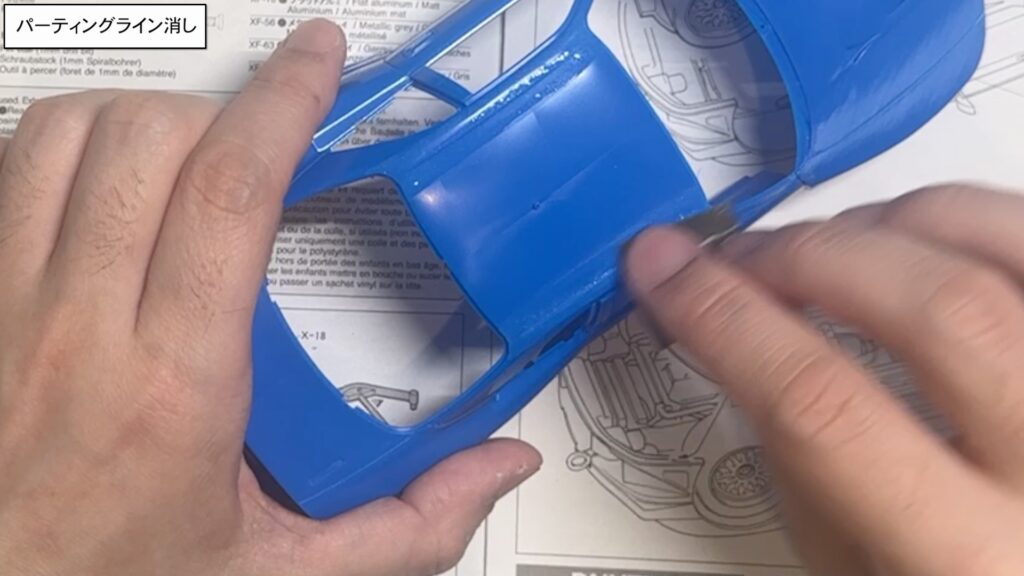

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

ボディの調整加工

続いて、このスカイラインをよりレーシーに見せるために、いくつかの改造を加えていきます。

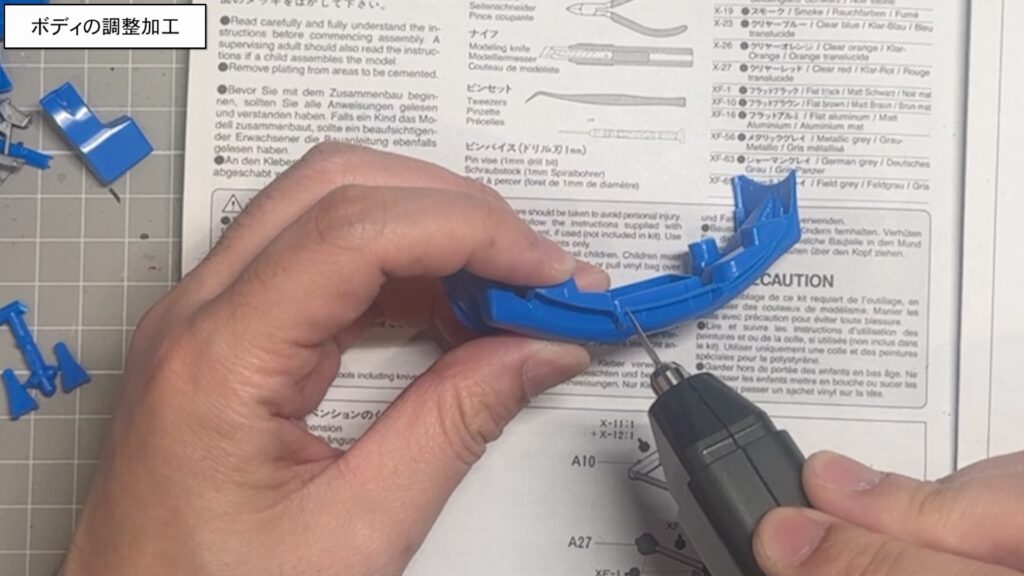

まずは、ボディ全体にある各パーツ裏側のバリを丁寧に処理していきます。

最初に320番のペーパーヤスリで荒削りしてから、最終的には1500番までかけて滑らかに仕上げます。

サイドスカートの後方にはビスのモールドがあるんですが、ここは金属パーツに置き換える予定なので、モールドは削除。

320番のヤスリで削り取ったあと、0.6mmのピンバイスで穴を開け、こちらも1500番までしっかり仕上げておきます。

フロントバンパーも同じく、ビスモールドを削り取ってからピンバイスで穴を加工しておきます。

ドア裏側からは説明書指定通りサイドミラーを取り付けるための穴をピンバイスで加工

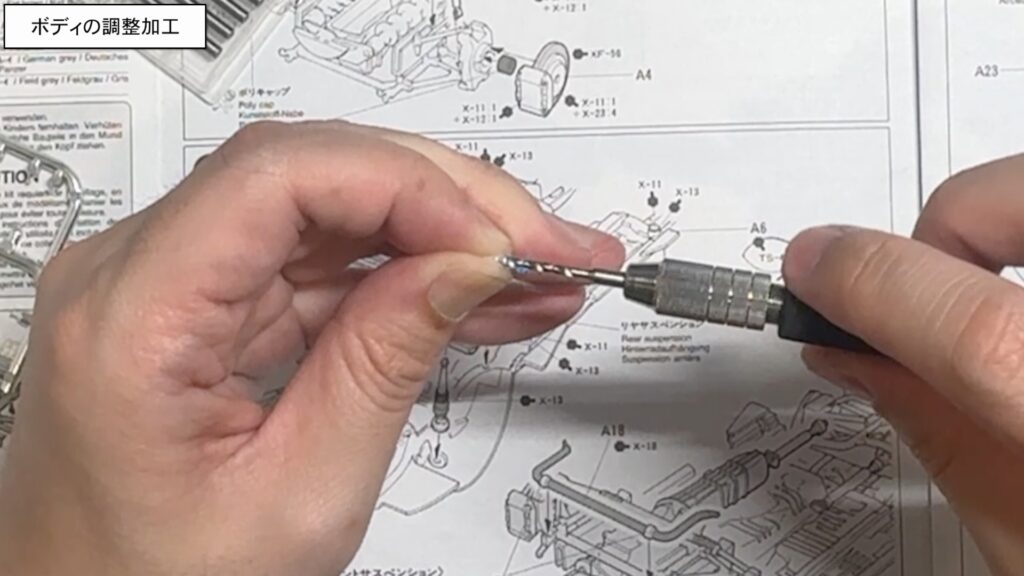

次にグリル部分。ここはメッシュパーツに置き換えるので、超音波カッターで丁寧にくり抜いてから、デザインナイフで形を整え、ペーパーヤスリで仕上げます。こちらも最終は1500番でツルツルに。

最後はマフラーエンド。

エンド部分の縁を薄くするとグッとリアルさが増すので、1.3mmのピンバイスで穴を広げて、抜け感のある仕上がりにしていきます。

ゴッドハンド(GodHand) クイックドリルビット(C) 8本組(1.1/1.2/1.3/1.4/1.6/1.7/1.8/1.9mm) GH-DBQ-8C 六…

下地塗装

続いて、本塗装に入る前の下地処理として、ガイアノーツのエヴォブルーを吹いていきます。

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。