1/24 AOSHIMA NISSAN 180SX part3

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマから待望の新規金型で登場した180SXの製作・Part3、いよいよ完成編です。

青島文化教材社 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.88 ニッサン RS13/RPS13 180SX TYPE II ’89/’91 プラモデ…

鏡面仕上げから細部のディテールアップ、そして最後の最後にたどり着いた「180SXらしさ」の表現まで、見どころたっぷりでお届けします。

プラモの時間が思い描いた理想の180SX、ぜひ最後までじっくりご覧ください

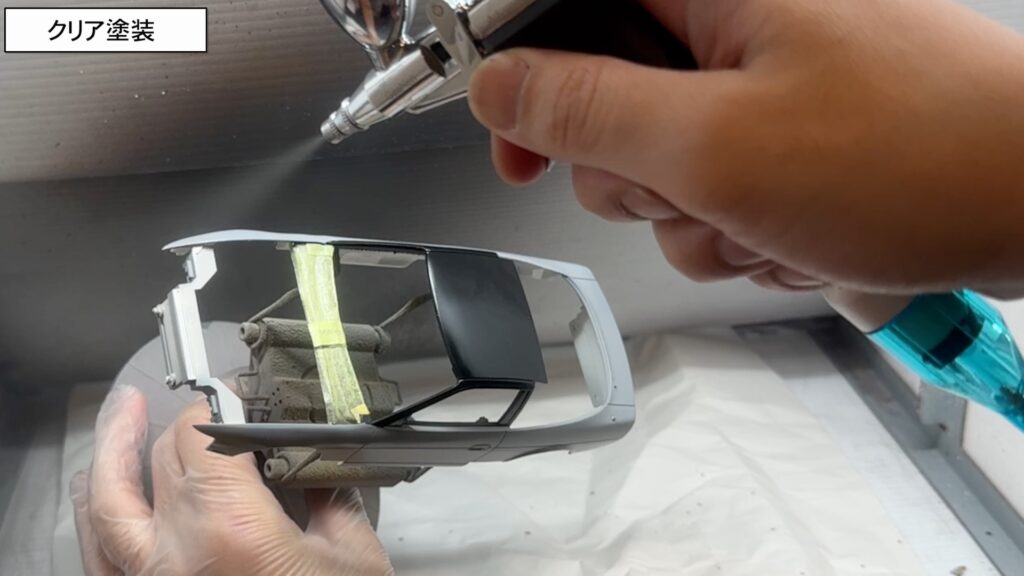

クリア塗装

まずはクリア塗装からスタートです。

今回は3回に分けてクリアを吹いていきます。

使用するエアブラシは、Gaahleriのアドバンスシリーズ「GHAD-68」。

クリア塗料はクレオスの「スーパークリア3(GX100)」を、ガイアノーツの薄め液(T01)で1.5倍に希釈して使っています。

最初の1回目は、少し距離を取って、ボディ全体にふわっとミストをかけるイメージで吹きつけていきます。

続く2回目は、まず角の部分から丁寧に塗装し、全体をまんべんなく均一に仕上げます。

このあとしっかり乾燥させるため、48時間ほど放置。

乾燥後は、2000番のペーパーヤスリで表面を軽く整えておきます。

そして3回目が仕上げの塗装。

塗料が垂れる寸前を目安にしながら、しっとりとしたツヤが出るように吹きつけます。

最後に、薄め液(T01)を原液のまま遠めから軽く吹いて、表面をレベリングすれば完成です。

ただし、塗料が垂れてしまうと、IPAでのリセットや修正作業が必要になってしまうので、慎重に進めていきましょう。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

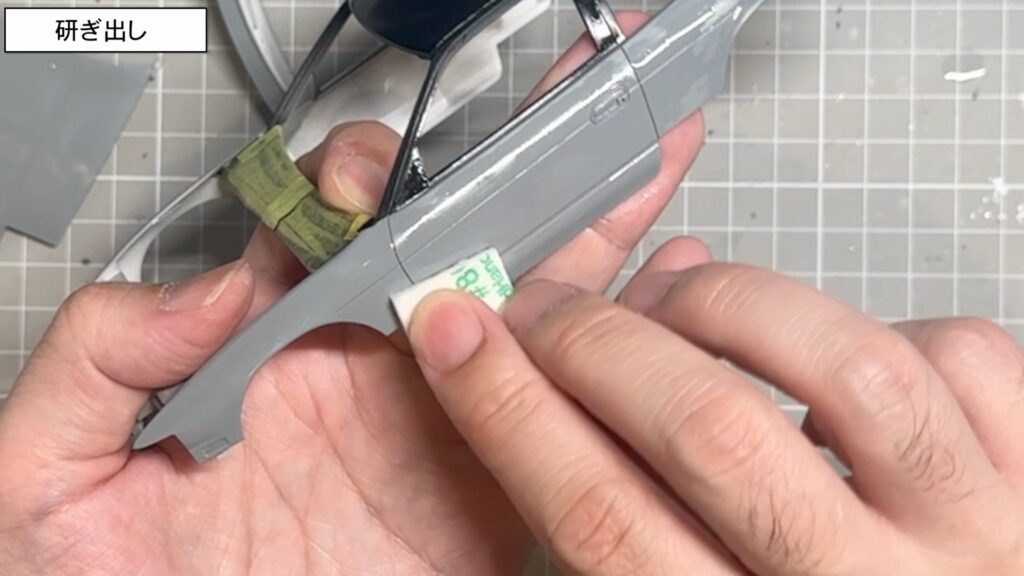

研ぎ出し

続いては、研ぎ出しの工程に入っていきます。

クリア塗装後、しっかりと乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、実はまだ細かな凹凸が残っています。

この凹凸を取り除いて、滑らかな鏡面に近づけていくのが研ぎ出しの目的です。

この工程では、ペーパーの番手を徐々に上げながら滑らかな面を作っていくので、前段階のクリア塗装ではそれを見越してやや厚めに吹いておきました。

研ぎ出しは、全3ステップで行っていきます。

まず1工程目は、2000番のペーパーヤスリを使って水研ぎ。

ツヤが出ているクリア面をあえてマットに落としていくような感覚で作業します。

続いて2工程目と3工程目では、ゴッドハンド製の神ヤスを使用。

6000番、そして8000番へと番手を上げながら水研ぎを進めていきます。

仕上がりの目安は、映り込む景色が歪まずに反射するくらいの滑らかさ。

研いでは拭き取り、表面の状態を確認しながら丁寧に進めていきます。

2000番でマットになった面が、番手を上げていくごとに徐々にツヤを取り戻してきたら、研ぎ出しは完了です。

ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 磨3mm厚 高番手5種類セット [#2000/#4000/#6000/#8000/#10000] GH-KS3-KB

鏡面仕上げ

続いては、鏡面仕上げの工程に入っていきます。

この仕上げ作業は、全部で3ステップで行っていきます。

使用するのは、シーフォース製のリトルーターに、スジボリ堂のバフを取り付けたセット。

これを使って、表面をじっくり磨いていきます。

まず1工程目は、タミヤのコンパウンド「粗目」で全体を一周。

表面を一皮むくような感覚で、軽く研磨していきます。

この段階ではまだ深い傷は消えませんが、次のステップへつなぐための“ならし”として、表面のツヤを少しずつ整えていきます。

続く2工程目は、タミヤの「細目」でさらに一周。

ここで少しずつ傷を減らしながら、艶を引き出していきます。

そして3工程目は、タミヤの「仕上げ目」で最終仕上げ。

限りなく傷が目立たない状態を目指して、丁寧に磨き上げていきます。

もし途中で角が出てしまっても、慌てずに。

残しておいたボディカラーでタッチアップすればリカバリー可能です。

また、バフが届きにくい奥まった部分は、タミヤの研磨クロスや綿棒にコンパウンドをつけて磨いてあげると、仕上がりに差が出ます。

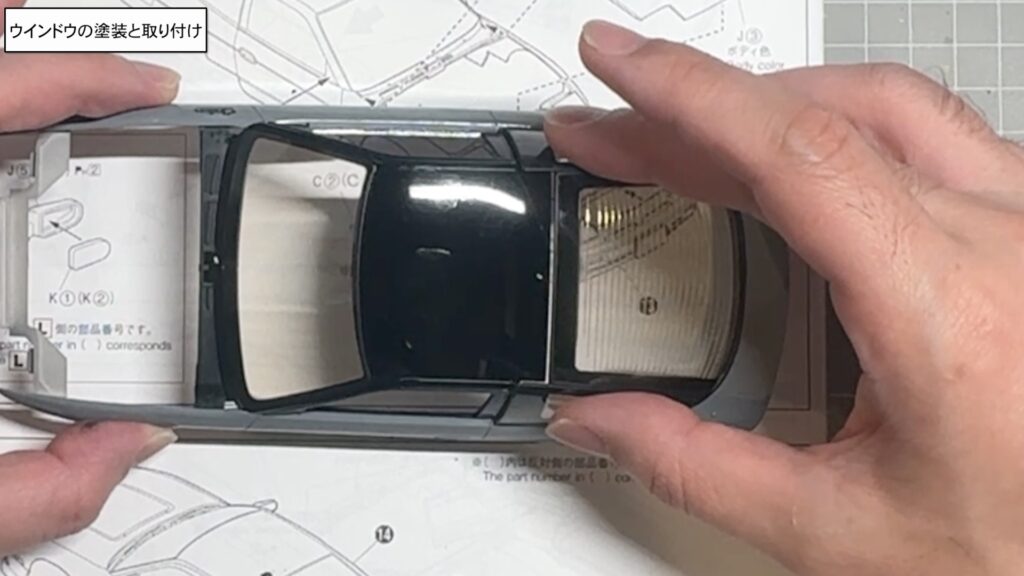

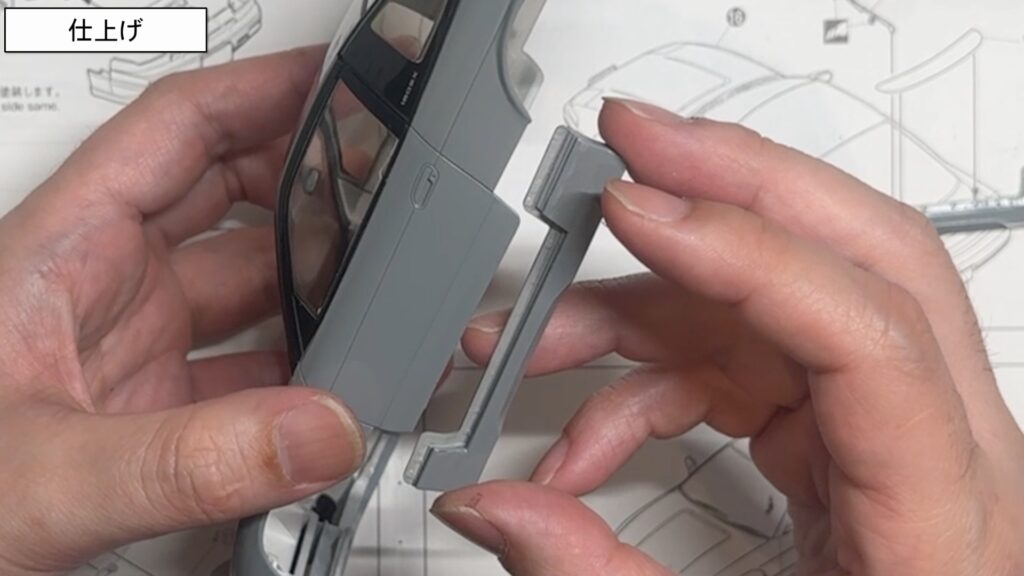

ウインドウの塗装と取り付け

ウインドウは当時っぽさを出すために、クリアブラウンで軽くスモーク塗装。

薄め液でかなり薄めた塗料を使い、ふんわりと吹き付けています。

取り付けはフロント、リア、サイドの順に。

すべてボディ外側から作業できるので、位置やバランスを確認しながらじっくり取り付けていきました。

バックミラーにはハセガワのミラーフィニッシュを使用。

余分な部分をデザインナイフで丁寧にカットし、セメダインのハイグレード模型用接着剤でボディに固定。

接着が安定するまでの間に、外装パーツの作業を進めていきます。

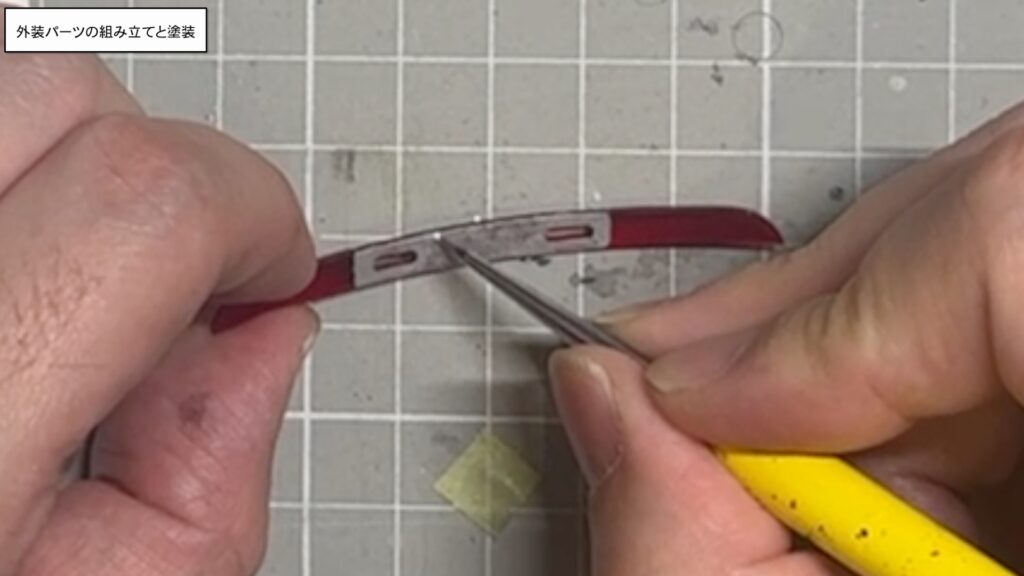

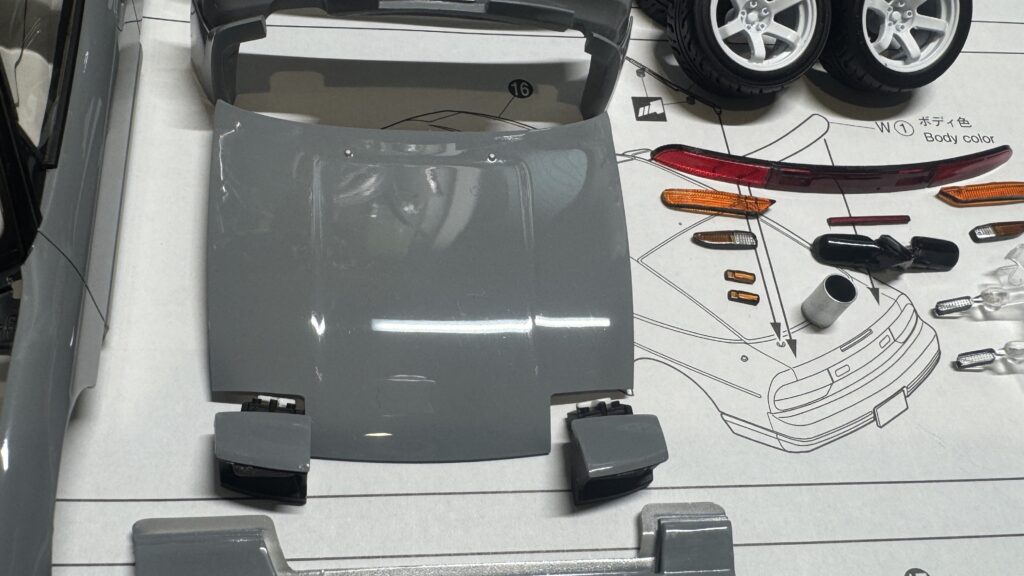

外装パーツの組み立てと塗装

続いては外装パーツの仕上げに入っていきます。

まずはリトラクタブルライト。こちらは可動式になっていて、リフレクターにクリアレンズを接着するところからスタート。リフレクターができたら、ヘッドライトカバーに取り付けていきます。

バンパーまわりは裏側からパーツを組み込む構造なので、ナンバーステー、ナンバープレートの順に取り付けておきました。

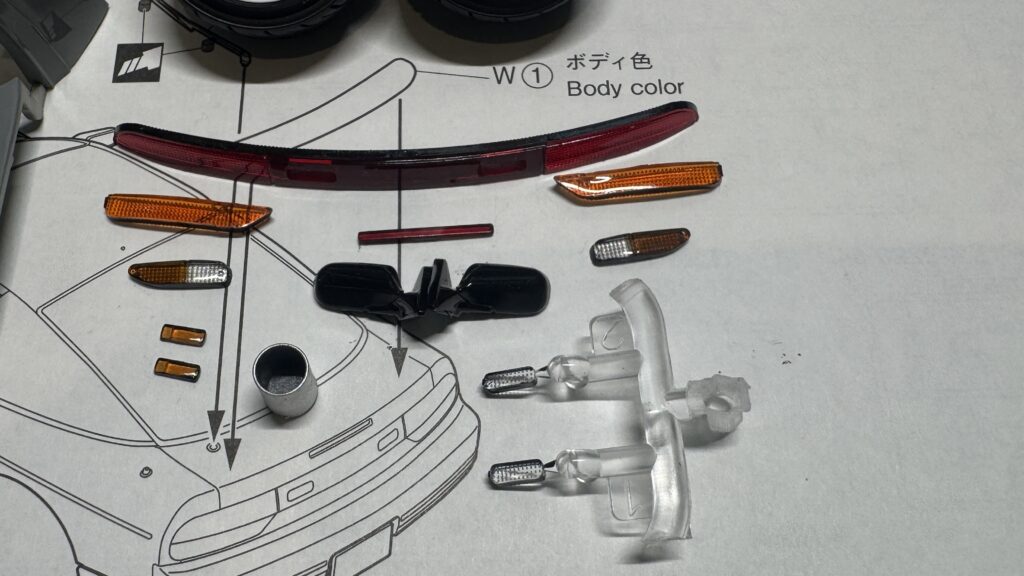

リアまわりのテールランプは少しこだわりポイント。

センターの部分には裏面からシルバーを塗装して、左右のストップランプとは違うキャラクターになるように演出しています。ボディ側にもあらかじめシルバーを入れておきました。

さらにクリアパーツは4アーティストマーカーブラックで縁取りして、引き締まった印象に。

そして、ボディ側にモールドされているリフレクター部分にはハセガワのミラーフィニッシュを使い、ギラッとした反射感をプラス。余分な部分はデザインナイフで丁寧にカットしています。

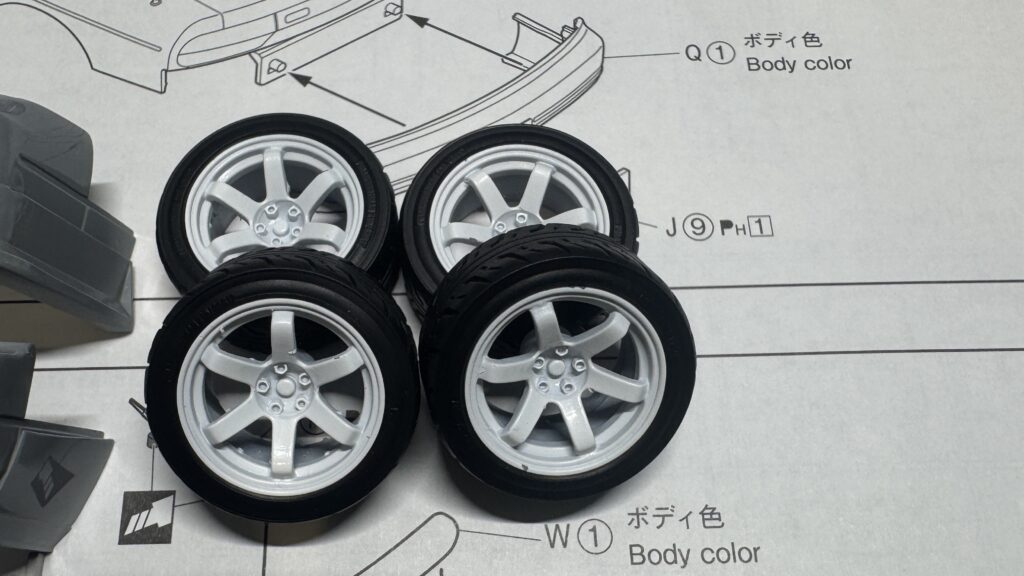

足まわりは3D出力したホイールにホワイトを塗装、タイヤはエヴォブラックで仕上げました。

ホイールにポリキャップを仕込んだら、タイヤと合体させて、あとは取り付けるだけの状態になっています。

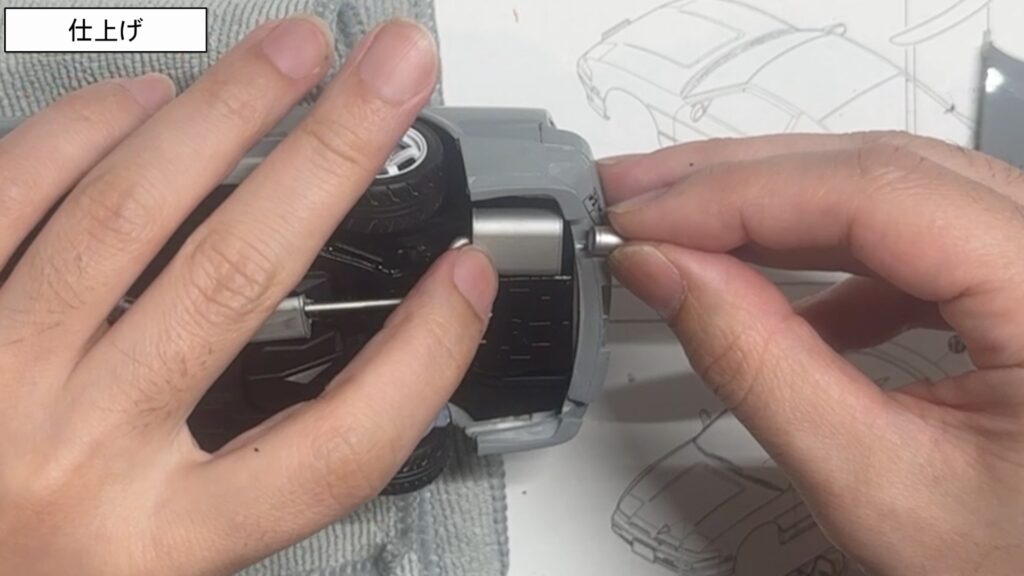

仕上げ

さあいよいよ仕上げです

リアセクションからいきます

テールを取り付けていきますが、このキットは塗装済みのテールパーツが分割されてパッケージされているので、テール→ボディカラーで塗装したリアパネル→クリアオレンジパーツ→バックランプの順で取り付けていくとスムーズに取り付けられると思いました

クリアパーツを取り付けたらバンパーを接着し、裏面からティッシュとセメダインハイグレード模型用接着剤で裏打ちをし補強しておきます

次にフロントセクション

こちらはリトラから取り付けていきます

稼働部まで接着剤がつかないよう十分注意しながら取り付けたら

バンパーを取り付けて、リア同様裏打ち補強をしておきます

表面にはウインカーを取り付けます

サイドはエアロパーツを取り付けていきます

こちらも3D製のエアロを取り付けたことにより、少し重くなってしまったので、裏面からしっかり裏打ち補強をしておきます

ボディ全体にはスミ入れをしはみ出た部分はエナメル溶剤を含んだ綿棒で拭き取り綺麗にしておきます

ボディとシャシーを合体したらホイールを取り付けてシャシー裏にはマフラーを取り付けます

マフラーはエンド部分を大口径に変更した3D製のパーツです

ワイパーサイドミラーなど残りのパーツを説明書通りに組み付け完成としたかったのですが、何か物足りない。。。

ドリフト仕様の180なのでキャンバーが足りていなかったのです

急遽ブレーキディスクからはえているピンを折らないようにペンチで角度をつけ、ホイールを組み込みジャンクパーツから寄せ集めたデカールを貼り付けて完成です

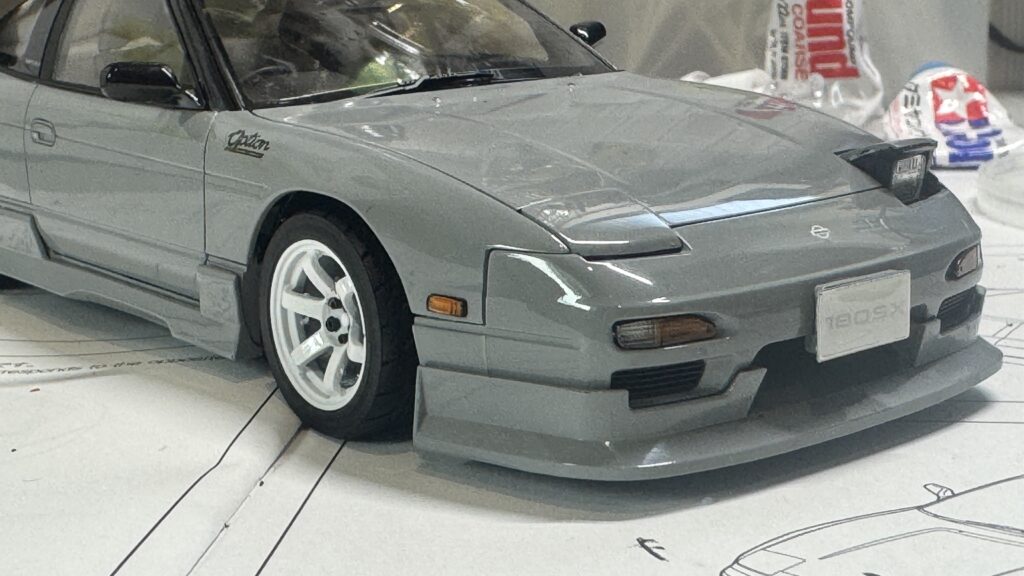

完成

いかがだったでしょうか

仕上がってみると、キャンバーをつけただけでここまで“らしさ”が出るのか…と、自分でもちょっと驚きでした。ドリフト仕様の佇まいが一気に強まって、まさにこれが180SXの完成形なんじゃないかって思えるくらいです。

今回使用したのは、アオシマから新たに発売された新規金型の180SX。初期型と中期型のパーツが同梱されていて、好みに合わせて組み立てられるのが嬉しいポイントですね。

キットは基本ノーマル仕様で構成されていますが、「プラモの時間」ではどうしてもドリ車にしたくて、主に外装を中心にカスタムしました。装着したエアロパーツは、純正のオプションパーツを参考に3Dで制作。これがまたなかなかフィッティングが難しくて、何度もやり直しながら、ようやく納得のいく形に仕上がりました。

足まわりはレイズのTE37をモデリングして装着。タイヤは引っ張り感のあるタイプを3Dパーツの中から選んでいます。

ボディカラーは“令和の180SX”をイメージして、最新の日産Zのステルスグレーをベースに塗装。ルーフはZ風にブラック仕上げ。平成の名車180SXに、現代らしさをちょっと足して、ノーマル風味を残しつつドリフト仕様に仕立てた一台になりました。

キット自体はとても組みやすく、初心者の方でもしっかり180SXを形にできると思います。僕自身も、これはぜひ“おかわり”して別仕様で作ってみたいなと思いました。

ということで今回はここまで!

完成した180SX、ぜひじっくりとご覧ください。

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 磨3mm厚 高番手5種類セット [#2000/#4000/#6000/#8000/#10000] GH-KS3-KB](https://m.media-amazon.com/images/I/41q0z8jytxL._SL500_.jpg)