1/24 AOSHIMA NISSAN 180SX part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマアンバサダーとしての制作で、発売されたばかりの180SXを作っていきます

青島文化教材社 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.88 ニッサン RS13/RPS13 180SX TYPE II ’89/’91 プラモデ…

動画の内容としては開封を経て180SXらしくする加工や、フェンダーの叩き出しにも挑戦してみましたので是非最後までご覧ください

早速まずはどんな車なのかおさらいからいきます

180SXとは?

180SXは、日産が89年に発売したスポーツモデル。

元々は北米市場向けの「240SX」の国内バージョンとして誕生しました。

走行性能を優先した後輪駆動のシャーシレイアウトは先に発表されたシルビアそのまま

シルビアの固定式ライトをやめリトラクタブルヘッドライトを採用しフロント回りは直立したグリルを持つシルビアから一転して、ノーズを持つスポーティな顔つきとなりました

いわゆる前期型は、CA18DET型 の1.8リッターターボエンジンを搭載。

その後、中期型になると、名機・SR20DET型エンジンへとスイッチされ、走りのポテンシャルがさらに高められました。

外観では、前期中期でフロントマスクの形状にも違いがあり、このキットでも見事に再現されどちらでも楽しめるパッケージになっています。

180SXは89年当時、バブル景気の影響もあり、

「若者がちょっと背伸びして手に入れるスポーツカー」として、憧れの存在になりました。

峠、ドリフト、ストリートで、数え切れないほどの伝説が生まれた1台です。

そして現在。

180SXはもはや、手軽なスポーツカーではなくなりました。

状態の良い個体は、国内外問わずプレミア価格。

ドリ車のアイコンとして、そして90年代スポーツカー文化の象徴として、今なお熱狂的な人気を誇っています。

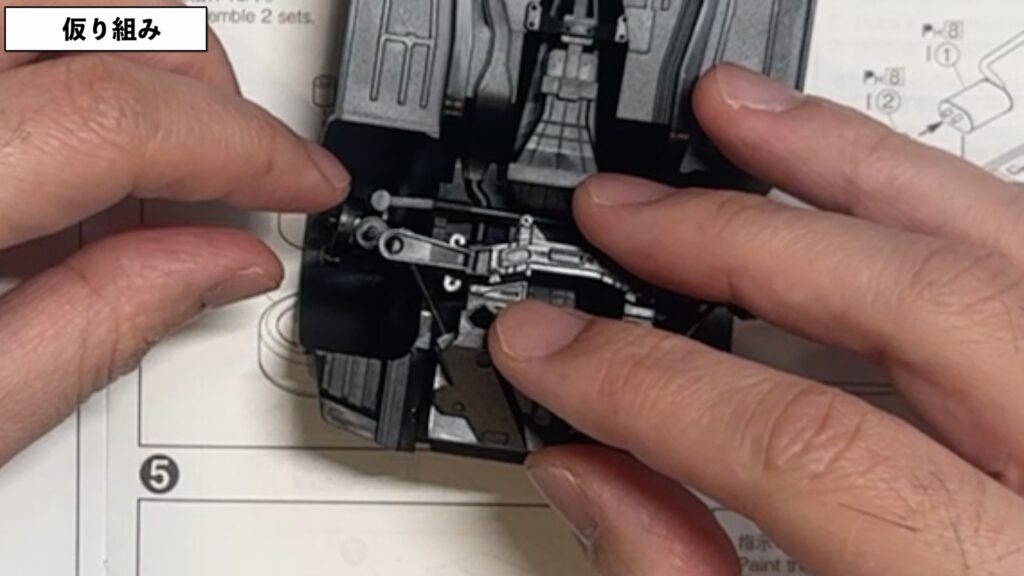

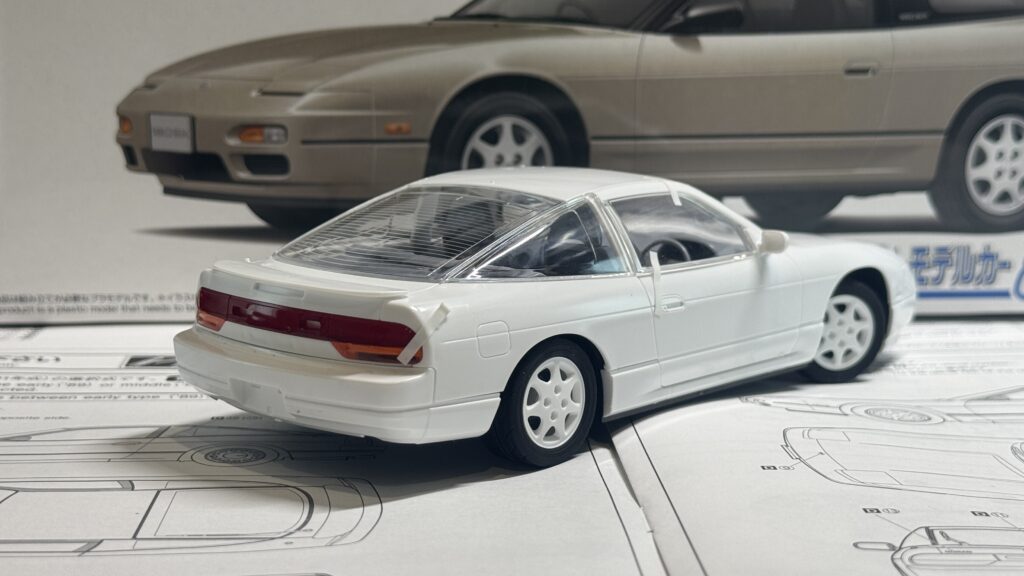

仮り組み

それではここから、キットの中身をチェックしつつ仮組みしていきます。

まず足回りから

前後の足回りパーツはショックパーツが2種類付属していますが、おそらくシルビアのものかと思いますので、ここは間違えないよう注意しながら組んでいきます

車高はノーマルとローダウン仕様が選択できて、付属のスペーサーを上下どちらかに取り付けることで車高調整可能です

ホイールは純正ホイールが2種付属していて、こちらも前期中期で選択可能

固定方法はポリキャップ方式となっています

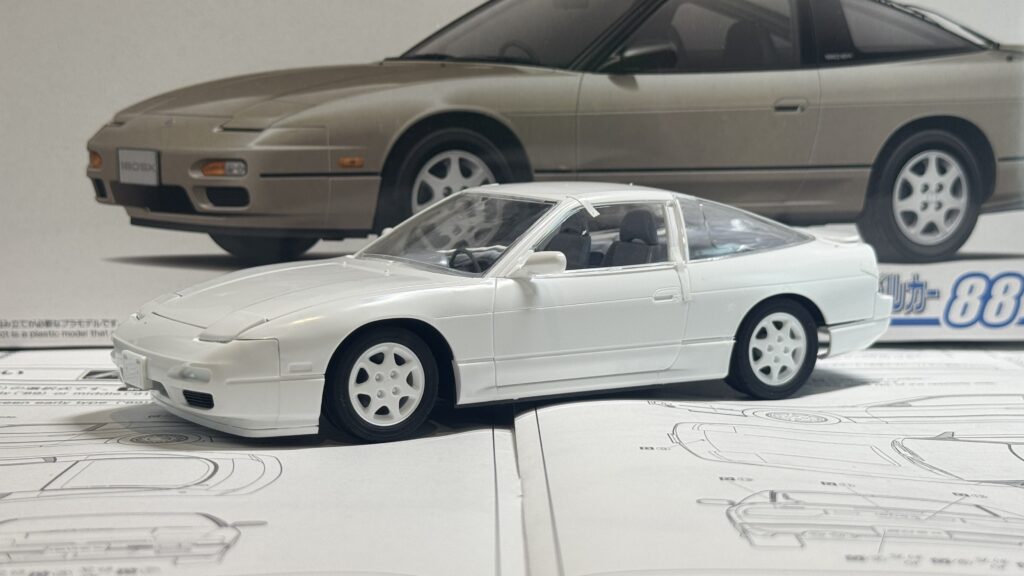

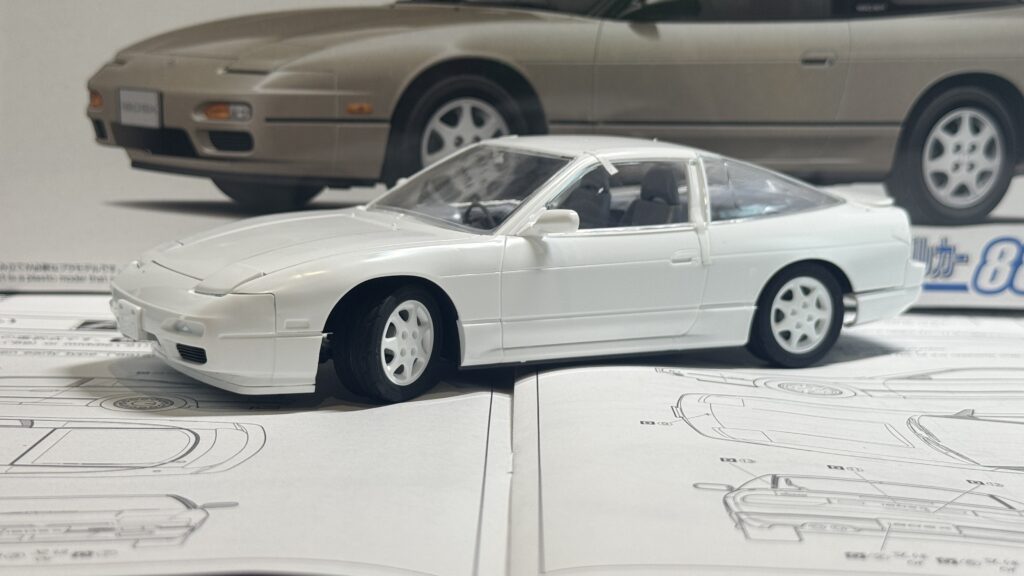

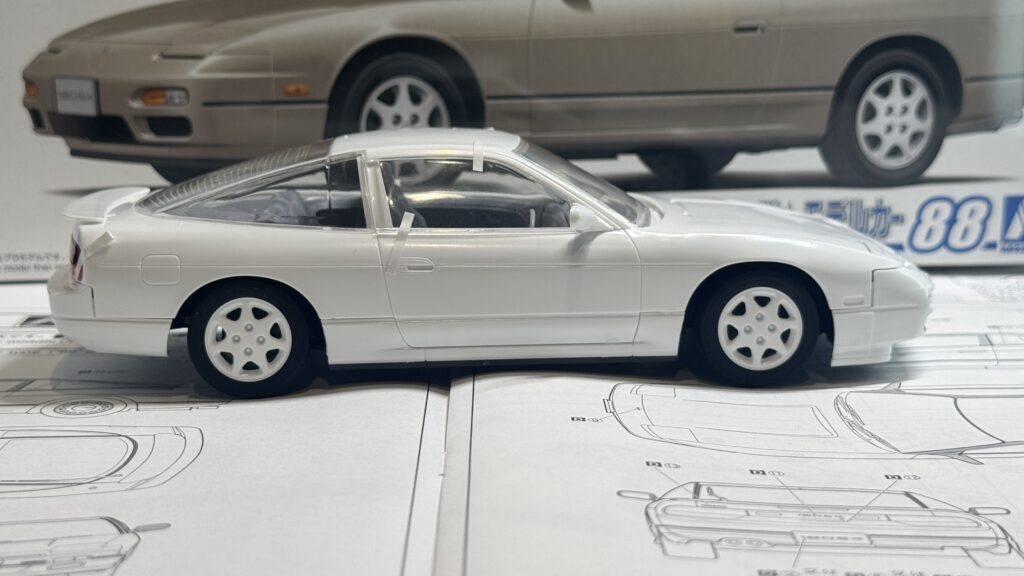

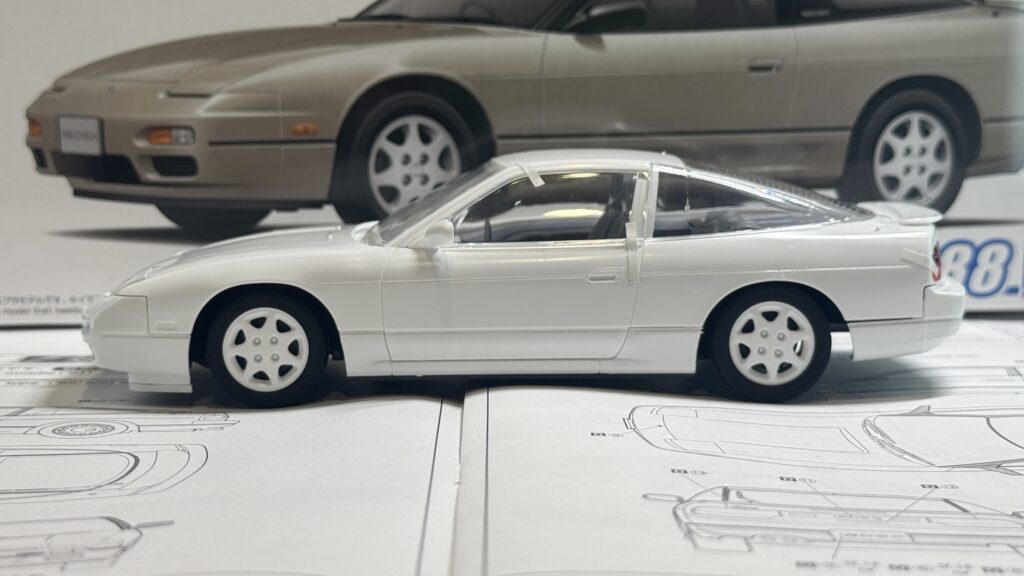

ボディですが、180SXのフォルムがしっかり再現されていますね。

造形もシャープで、パーティングラインもかなり少なめ。

フロント部のプレスラインの追加など細かい手直しだけで済みそうです。

続いて内装。

ダッシュボードやドア内張りは各部一体成型で、当時の180らしいシンプルな造りがきちんと表現されています

メーターデカールも付属されているのでリアルなインテリアになること間違いなし

シートもノーマル形状が付属

リアは細分化されているので塗り分けしやすそうです

インテリアパーツもそれぞれ前期中期それぞれのパーツが入っていてアオシマの徹底的なこだわりを感じます

外装ではリトラが開閉可能で、リフレクターもしっかりメッキで再現されています

ここまでくると当然バンパーも前期中期の2種類がパッケージ

各部のフィッティングも良好です

クリアパーツはテールがすでに塗り分けられているのでサクサク組み立てられそう

ウインドウは全て外側から嵌め込む方式なので、しっかりゲート処理をしてピタッとはめ込みたいところであります

ということで、仮組みを通して全体像をイメージできたので、次はいよいよ加工に入っていきます!

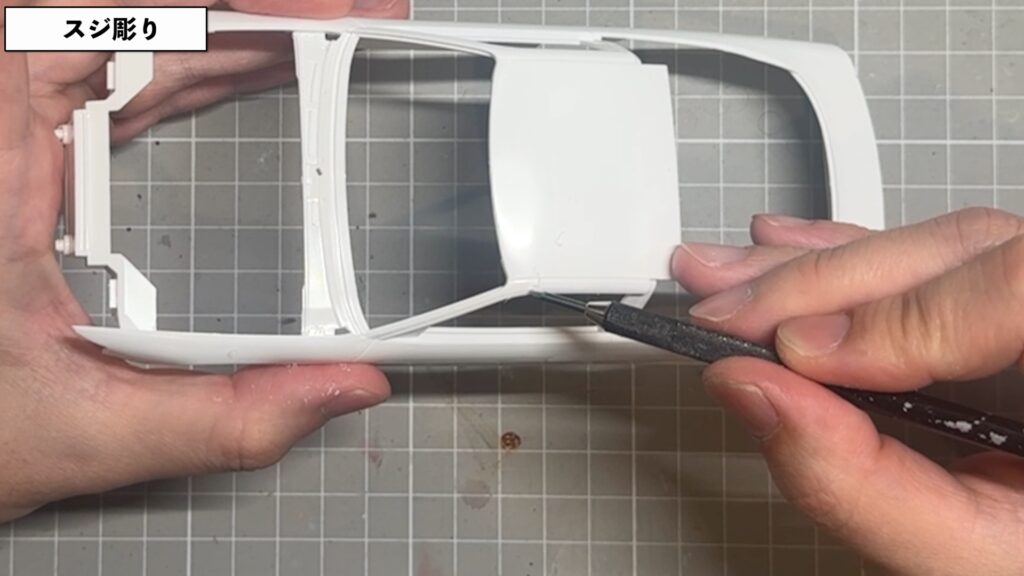

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

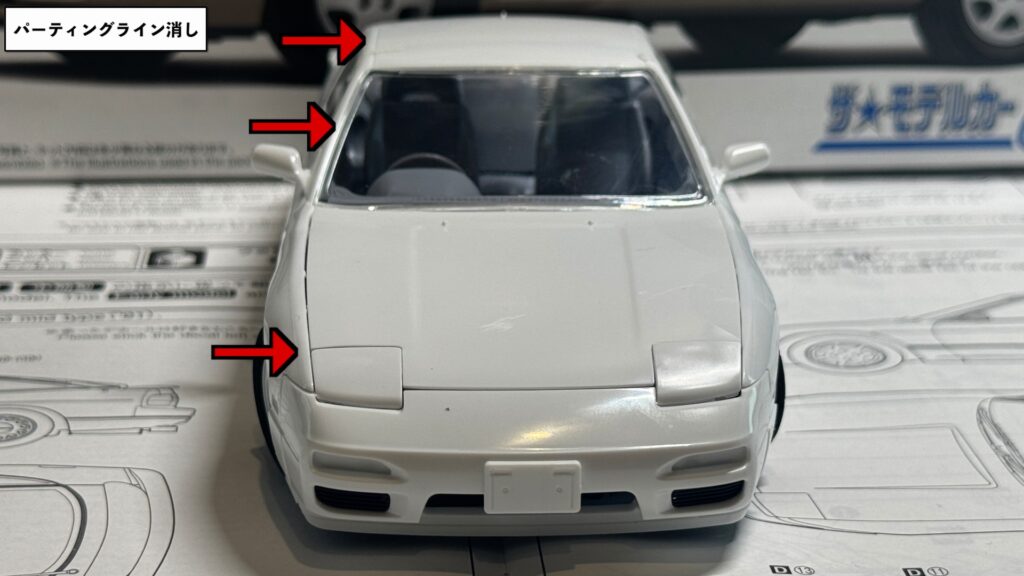

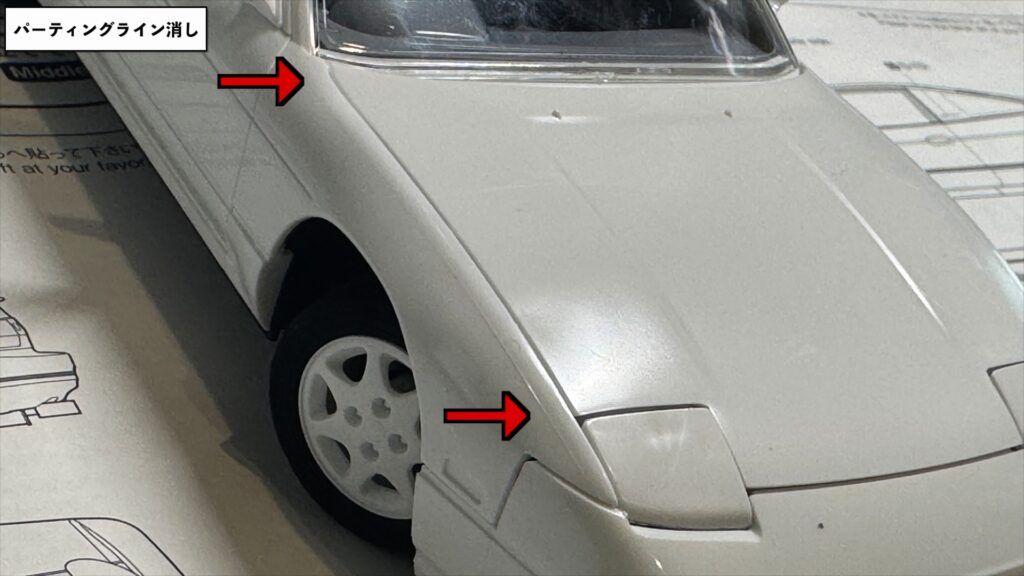

パーティングライン消し

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

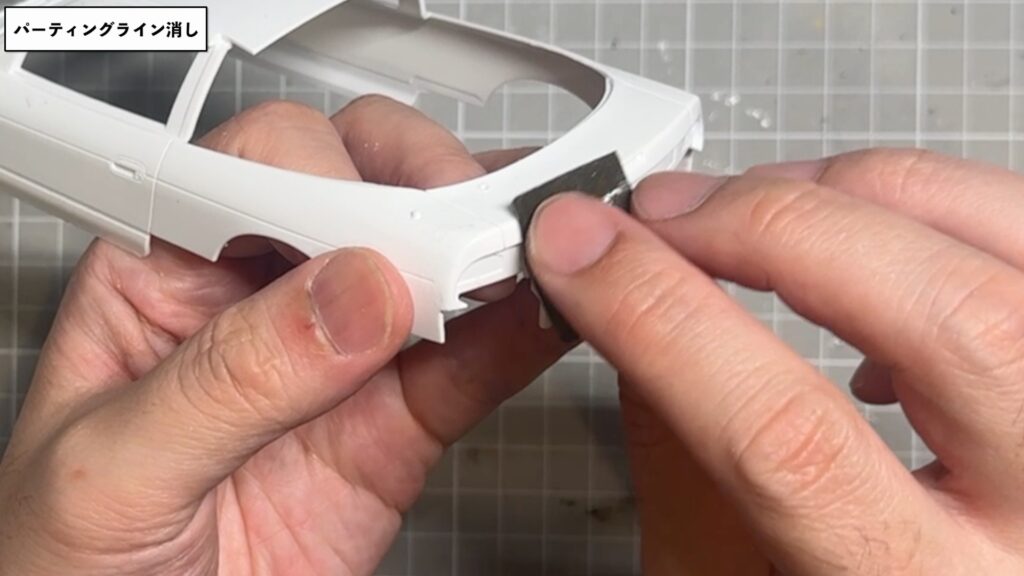

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

ボディの調整加工

次はボディの調整加工に入ります。

まずはヒケ処理から。

リアパネルにかなり目立つヒケがあり、さらにリトラクタブルヘッドライト部分にも、うっすらヒケが出ているので、田宮のイージーサンディングを使って埋めていきます。

アルテコの硬化促進スプレーを吹いたら、ペーパーヤスリの320番から1500番まで順番に使い、表面を均していきます。

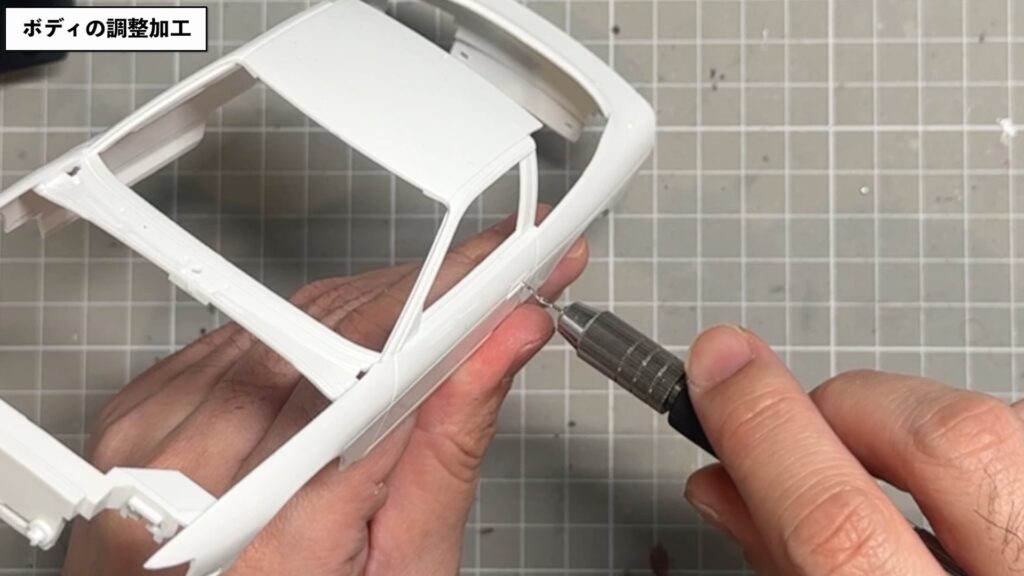

続いて、キーホールの加工。

キットにモールドされているキーホールは、3D製の別パーツに置き換えるため、0.8mmのピンバイスで穴を開けておきます。

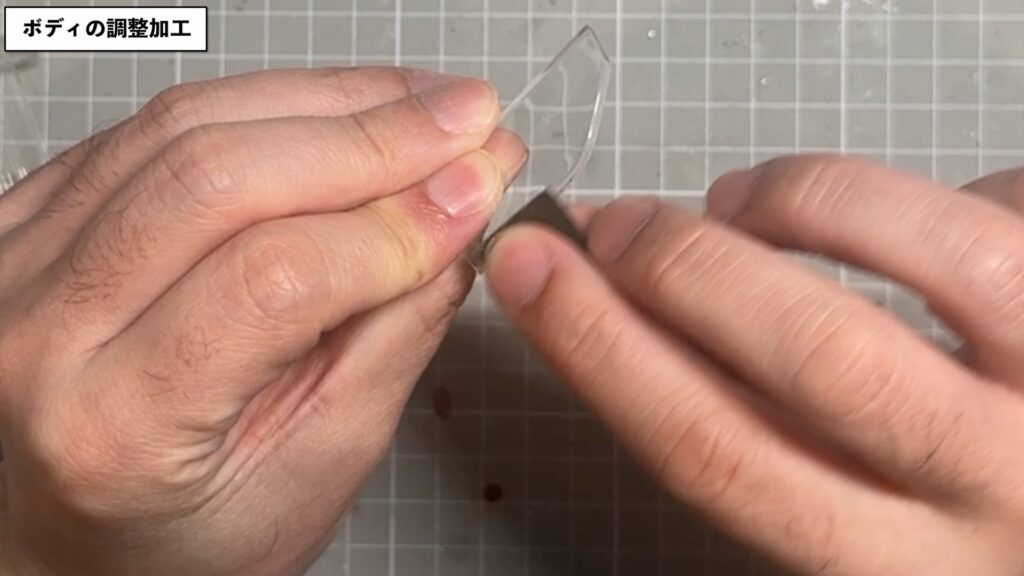

さらにウインドウのフィッティング調整。

ウインドウパーツは全体的にゲート処理が甘く、このままだとうまくはまりません。

これから施す塗装の厚みも考慮して、少しきつめにゲート部分をペーパーヤスリで削り、フィット感を整えておきます。

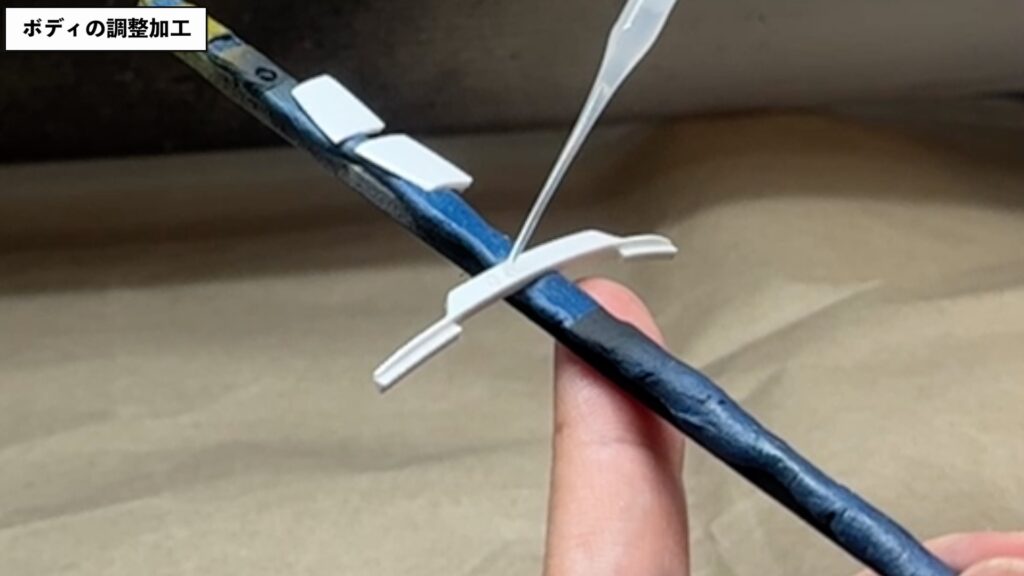

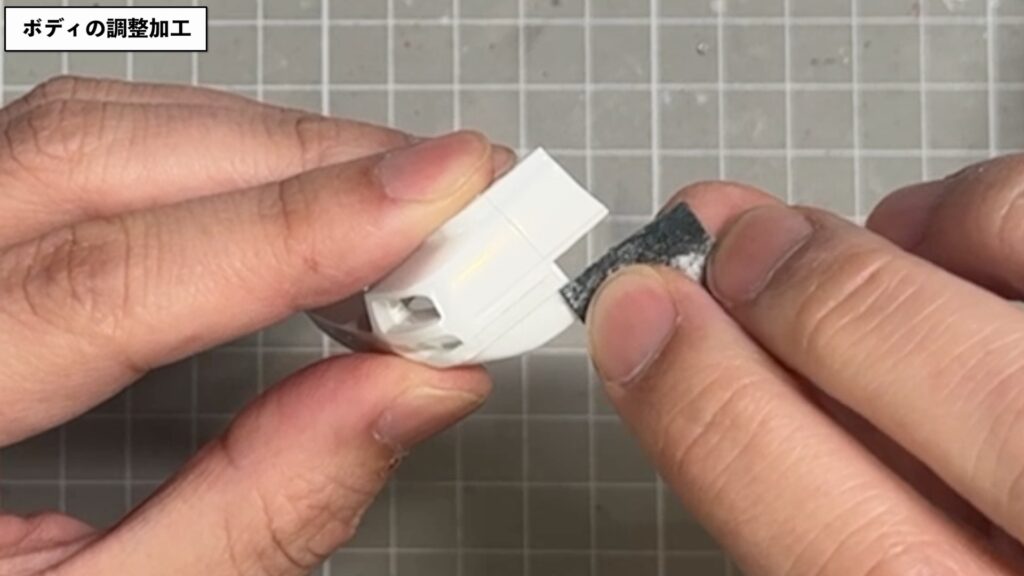

最後に、プレスラインの追加。

キットでは、フロントバンパーとボディ側に本来あるべきプレスラインが再現されていないので、実車写真を参考にラインを追加していきます。

曲面追従タイプのマステは厚みがあるので、ガイドとして使うのにぴったり。

バンパーとボディにそれぞれマステを貼り、320番から1500番まで順に削ってラインを作り出しました。

これで、より180SXらしさがグッとアップしたと思います。

フェンダー叩き出し加工

今回制作している180SXは、なんとなくドリ車っぽいカスタム仕様にしたいな〜というイメージがありました。

改造ポイントを探していたところ、たまたまドライブ中に見かけた180SXがフェンダー叩き出し仕様になっていて、それがすごくカッコよかったので、今回模型にも取り入れてみることにしました。

まずは、どれくらいフェンダーを広げるかを決めるために、厚手のマステで大まかなラインを引きます。

そのラインを目がけて、ペンチを使ってグイっと折り曲げながら叩き出していきます。

センターからスタートして、左右に向かって広げるイメージで進めました。

ペンチで折り曲げた部分はどうしても凹凸が出るので、イージーサンディングで表面を埋めて、アルテコの硬化促進スプレーで一気に硬化させます。

あとは、320番〜1500番までのペーパーヤスリを順番に使い、表面を滑らかに整えていきます。

表面が整ったら、裏側も均して仕上げていきます。

ちなみに、折り曲げるときは先端が広めのペンチを使うと、よりキレイに仕上がるなと感じました。

もし割れてしまった場合でも、イージーサンディングでしっかり補修できるので安心です。

下地塗装

続いて、本塗装に入る前の下地処理として、ガイアノーツのエヴォホワイトを吹いていきます。

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。