1/24 HASEGAWA HONDA CIVIC SiR (EF9) part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、ハセガワから発売されたばかりのシビックSiRの製作【Part1】で、主に下準備編となります。

ハセガワ(Hasegawa) 1/24 ホンダ シビック SiR (EF9) (1990) プラモデル HC64 (自動車)

ドアの開閉加工にもチャレンジしていて、初めての開閉方法にもトライしていますので、手順も含めてご参考までにぜひ最後までご覧ください!

それではまず、どんな車だったのか、お勉強タイムからスタートです。

CIVIC SiR (EF9) とは?

1989年に登場した4代目シビック、通称「グランドシビック」

このモデルはボディを大型化し、より高い居住性と走行性能を実現、世界中で高く評価されました。

その中でも「SiR」は、ホンダの最新技術を惜しみなく投入したスポーツグレードで今でいうTypeRの位置かと思います

市販FF車として初めてVTEC機構を搭載したB16A型エンジンを採用し、

1.6リッターながら160馬力を発生する高回転型ユニットは、当時の常識を大きく覆しました。

さらに特筆すべきは、足まわり。

アッパーアームをタイヤの上に配置した、特徴的な4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションを採用。

これにより路面追従性と操縦安定性が大きく向上し、コンパクトカーとは思えないシャープなハンドリングを実現しています。

同時期には、DOHCエンジンを搭載した「Si」や、実用性重視の「25X」なども展開されていましたが、

高回転エンジンと本格サスペンションを持つSiRは、まさに別格の存在でした。

当時のバブル景気の勢いに乗り、実用車でも走りを妥協しないというニーズが高まる中で、

シビックSiRは「コンパクトスポーツの新しい基準」として、多くのファンを獲得。

国内販売は64万台に達し、初代に次ぐ大ヒットを飛ばしたモデルとなります

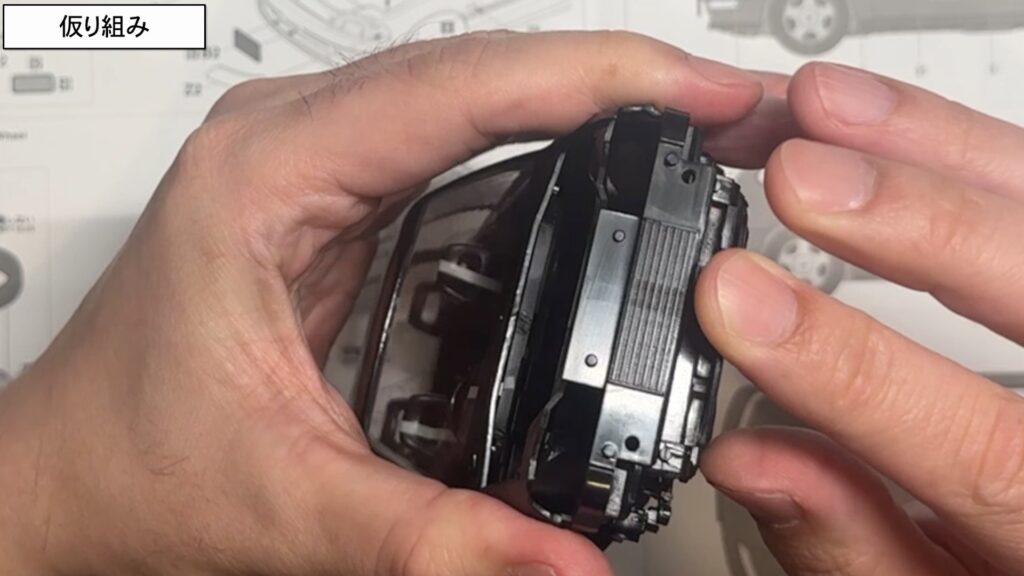

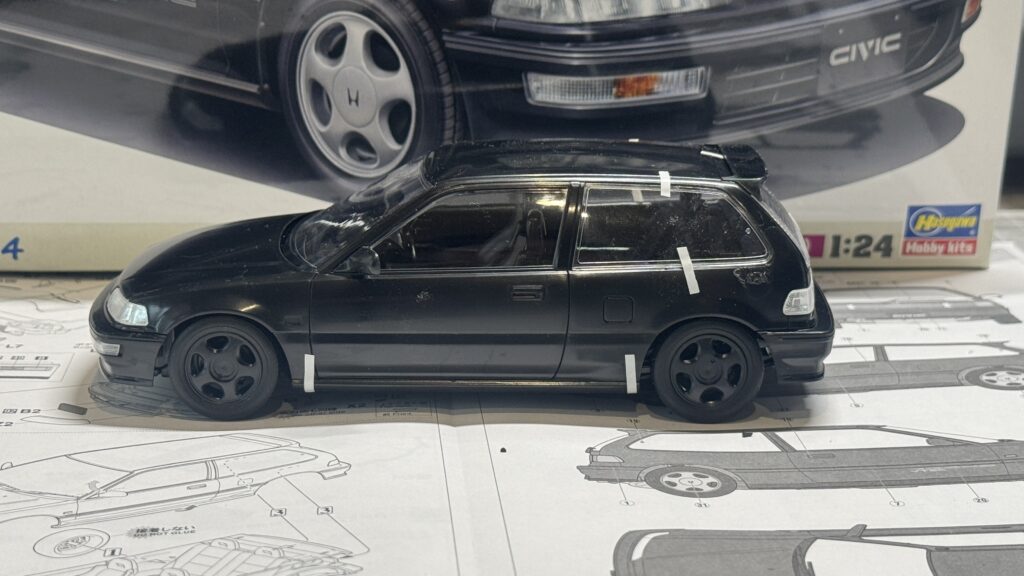

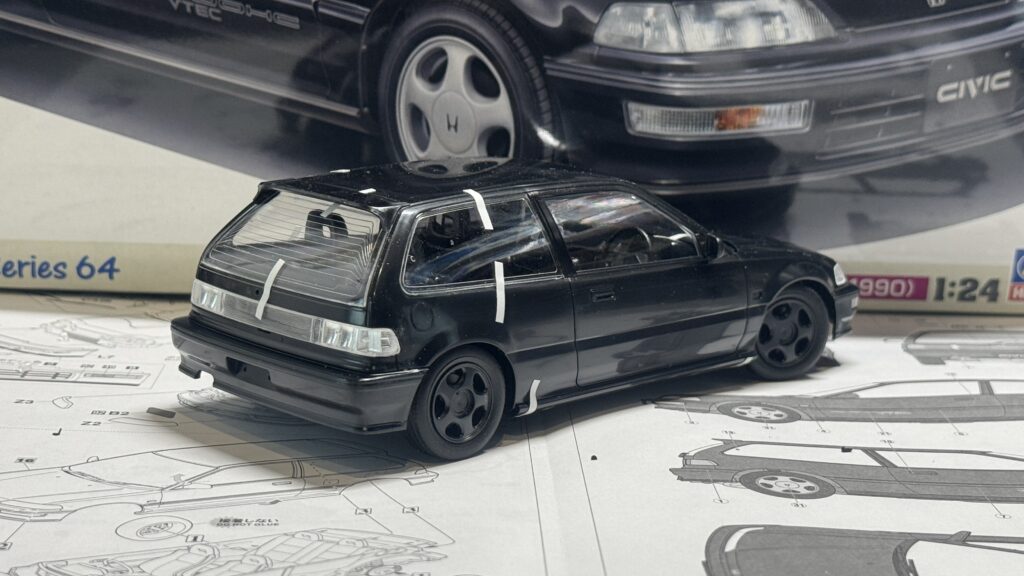

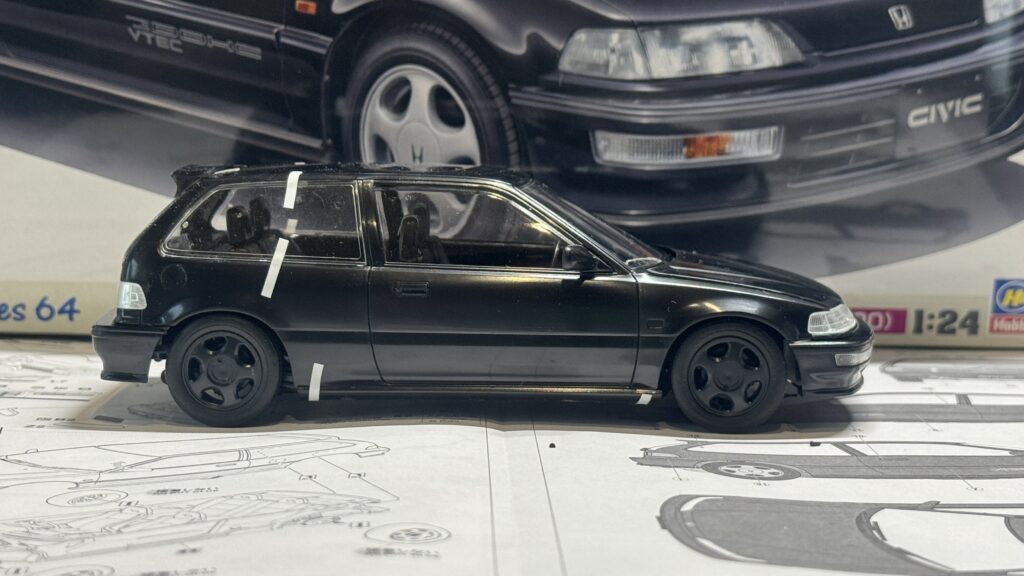

仮り組み

まずはどんなフォルムになるのか?

組み立てはスムーズにできるかなど確認するため仮組みをしていきます

最初は余分な部分をカットするところからスタート

マフラーはバリエーション展開を見越して先端をカットする方向のようです

他にもボディにニョキっとはえたプラをカットしていきます

足回りから組み立てていきます

ハセガワらしいパーツ分割で、エンジン下部は別パーツ

サスペンションも細かく造形されていて、構造もしっかりわかる完璧設計

ホイールの組み付けは前後ともにホイールから生えているピンを差し込むタイプ

パーツ同士の合いもも良く、仮組みでもパチっと気持ちよくはまるので、それだけで精度の高さが伝わってきますね。

シャシー裏もバッチリ再現されていますので、しっかり塗り分ければそれだけでも楽しめそうです

内装パーツもチェック。シートはヘッドレストが分割されていて塗り分けやすそう

ダッシュボードやシートもシンプルながら、EF9らしいカチっとしたデザイン。

仮組みの段階でもドア内張りとのフィット感が絶好調で、塗装後も安心して組めそうです

外装パーツではレース仕様のキット販売を念頭においた構成と予想しますが、給油カバーが両側にあり、それをプラパーツで隠す構造になっています

ここはどうしても表面が違和感出てしまう箇所なので、説明書にはありませんが、瞬間接着剤で埋めようと思った箇所でもあります

サイドスカートは分割式でここも塗装がしやすそう

ウインドウはリアのみ表面から取り付ける仕様

前後リフレクターもしっかりモールドされているので仕上がりには何の不安もありません

仮組みした印象としては、全体のパーツ精度が高く、ストレスなく組み立てが進められる印象。

これから表面処理や塗装に入っていきますが、仕上がりが非常に楽しみなキットです

ヒケ処理などボディの調整加工

まずは「ヒケ」の処理からいきます。

このキット、リア両側の給油口カバーはプラを接着したので段差があるのと、両ドアにわずかなヒケが見られました。

こうした細かい部分も、仕上がりに影響するのでしっかり直していきます。

使用するのは、タミヤのイージーサンディングタイプの瞬間接着剤。

これを爪楊枝を使って、ヒケの部分に慎重に流し込んでいきます。

さらに、アルテコの硬化促進スプレーをシュッとひと吹きして硬化を加速。

あっという間に研磨できる状態になります。

硬化後はペーパーヤスリで研磨作業。

まずは320番で形を整え、徐々に800番、1500番へと番手を上げて、

なめらかな面に仕上げていきました。

この工程を丁寧にやるだけで、ボディの完成度がグッと上がります。

続いて、ボディのディテール加工です。

このキット、ドアとリアのテールパネルにキーホール(鍵穴)がモールドされていたので、

0.6mmのピンバイスを使って、開口加工を行いました。

後ほどここには3D製のキーシリンダーを埋め込みます

小さい部分ですが、このような置き換えで実車の質感がより引き立ちます。

こんな感じで、ひと手間かけてボディをブラッシュアップしていきます

前後バンパーはゲート処理必須

こちらもヤスリの番手を上げながら調整しました

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

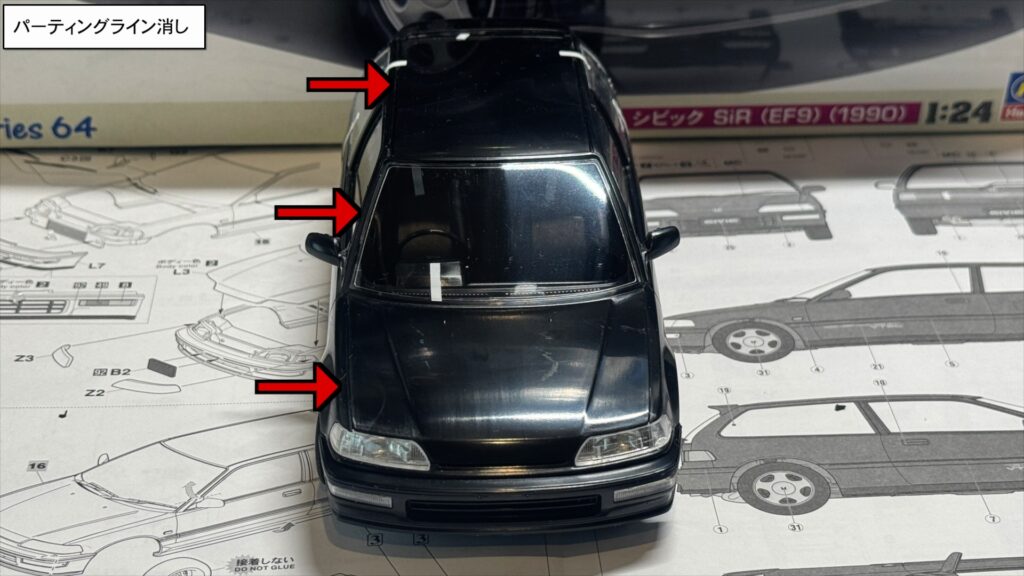

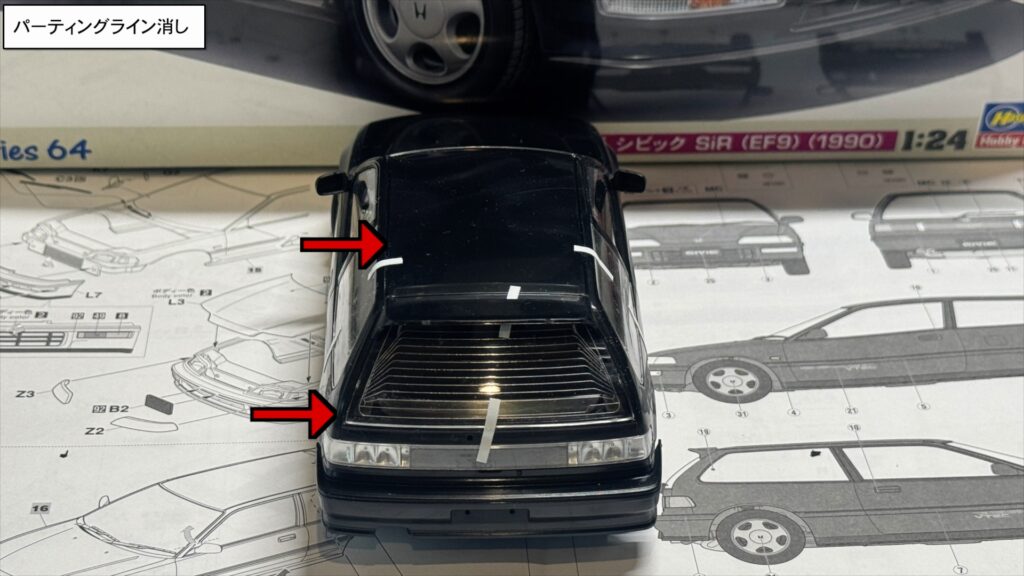

パーティングライン消し

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

パカパ化~ドア&ウインドウ&内張のカット~

次に今回のシビックですが、どうしても完成後にインテリアをじっくり見たいので、ドアを開閉できるよう加工していきます。

ということで、ウインドウパーツのドア部分を分割し、さらにドア本体もボディから切り離していきます。

まずウインドウですが、カット位置を分かりやすくするため、マジックでガイドラインを引きました。

使用したツールはタミヤ製の超硬ブレードです。

ドア側には、厚みのあるタミヤの曲面追従マスキングテープをガイド代わりに貼り、超硬ブレードで慎重にスジを入れていきます。

ルーフ周辺など、プラの厚みがある箇所は超音波カッターを使用してカットしました。

次にドア本体の切り離しです。

モールドされているドアのラインに沿って、超硬ブレードで少しずつ切り込みを入れ、ある程度貫通した段階でエッチングソーに切り替え、慎重に切り離していきます。

また、内張パーツについてもフロントとリアの境界でカット。

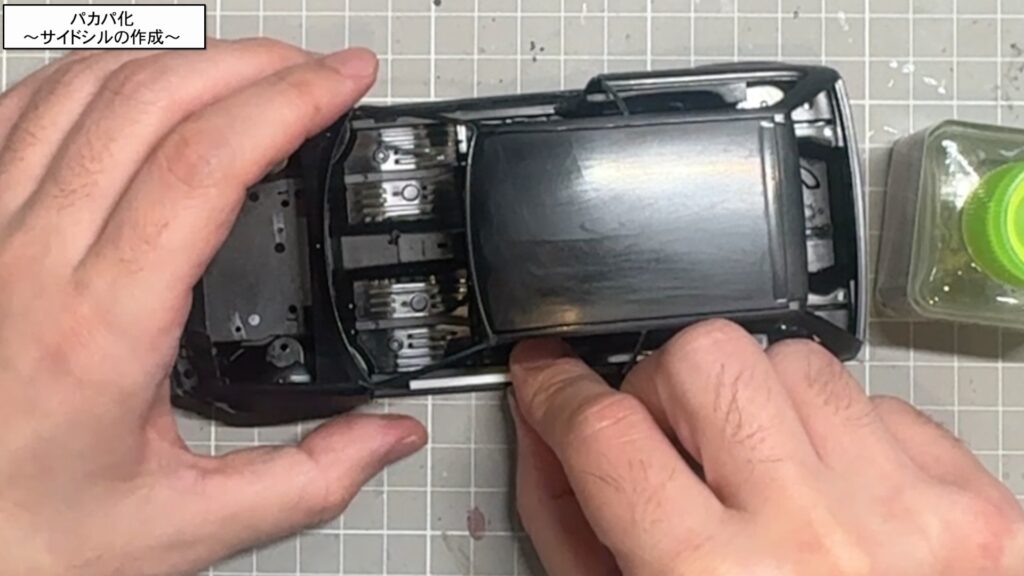

パカパ化~サイドシルの作成~

次はサイドシルの作成に入ります。

まず、カットしたドアと内張り、そしてドア開口部の荒れた部分を、ペーパーヤスリの320番から1500番まで順番に使って丁寧に均していきます。

表面が整ったら、サイドシル部分の製作に進みます。

サイドシルは、ドアを支える役割もあるため、ドアをしっかり受け止められる位置を目安に接着位置を決めます。

ステップ部分には、タミヤ製の2mmプラ角材を使用。

シャシーを組み込んだ状態でボディ側に接着し、裏側からは瞬間接着剤でしっかり補強しておきます。

次にドアシル部分を作ります。

こちらは1.5mmのプラ板を使用。マスキングテープとマジックペンでテンプレートを作り、それを超音波カッターでカットします。

カットしたプラ板は、ヤスリなどで微調整しながら、ドア受けの位置や内張りとの干渉を考慮してボディに接着。

ドアがツライチになるように取り付けられたら、サイドシル作業は完了です!

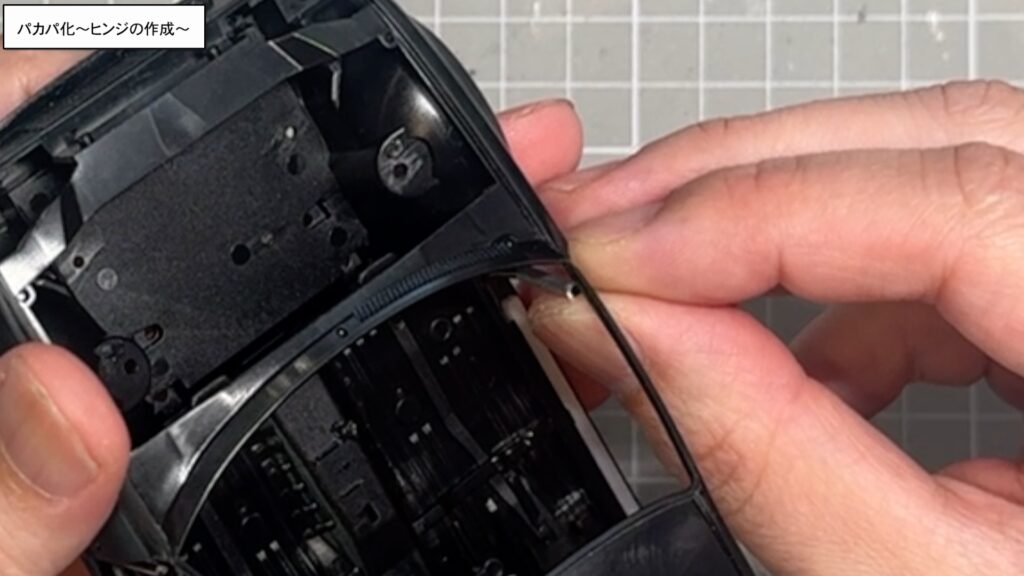

パカパ化~ヒンジの作成~

続いては、ドアのヒンジ部分を作っていきます。

普段なら金具をU字型に加工してパテで固定する方法を採っていますが、今回はちょっと新しい試みにチャレンジしてみます。

ステップ部分からピンを出し、ドアを着脱できる仕様で作り込んでみることにしました。

初めての方法なので、もし失敗したらごめんなさい!

ピンには、鉄切りバサミでカットした1.5mm径のシャフトを使用します。

uxcell ラウンドロッド ラウンドバー 旋盤丸棒 DIYクラフト用 304ステンレス鋼 1.5mm x 100mm 10個入り

カットしたピンはL字に曲げて、サイドシルの下側に瞬間接着剤で固定します。

続いてドア側には、ピンが差し込めるように内径1.6mmのアルミパイプをカットして取り付けます。

ピンにアルミパイプを通し、ドアを仮組みして位置を確認。

ドア内側とアルミパイプの間には、カットしたプラ角材をスペーサー代わりに入れて調整し、アルミパイプをドア側に接着します。

これでドアがしっかり固定されつつ、開閉できる仕組みが完成しました!

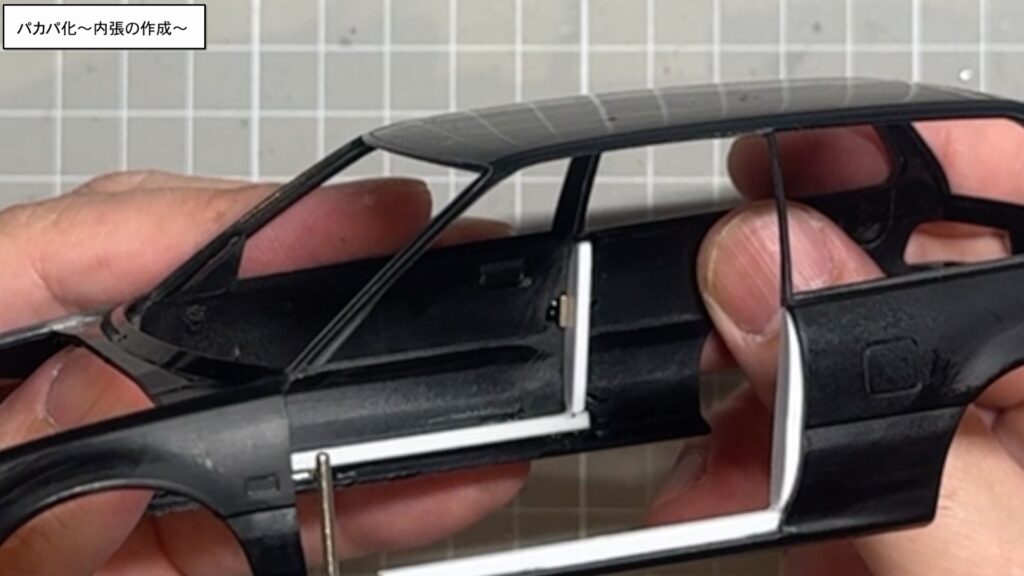

パカパ化~内張の作成~

次に内張の作成です

ドアを開口したことで、リアの内張とフロントの内張が切り離されたので、この部分がしっかりツライチになるように調整していきます。

まず、インテリアの台座をシャシーに乗せた状態で内張の位置を決めたら、フロント内張の裏面に2mmのプラ角材を上下2本接着します。

次にサイド部分ですが、マスキングテープでテンプレートを作成し、それを0.5mmのプラ板に写してカットします。

形状を整えたら、ドアと内張の間の隙間をふさぐようにプラ板を接着します。

その後、ペーパーヤスリを使って各部の段差やはみ出た部分を均していき、塗装に備えます。

最後に、ドアとボディがしっかり閉まるよう、ネオジム磁石を取り付けます。

サイドシル裏側に1個目の磁石を接着し、ドアを合わせながらピッタリ閉まる位置に2個目の磁石を取り付け、瞬間接着剤で固定します。

これで下地塗装の準備が整いました!

下地塗装

続いて、本塗装に入る前の下地処理として、ガイアノーツのエヴォブラックを吹いていきます。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。