1/24 AOSHIMA TOYOTA HILUX LIFT UP CUSTOM RN30 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマアンバサダーとしての制作で発売されたばかりのハイラックスリフトアップカスタムを制作していきます

青島文化教材社(AOSHIMA) 1/24 ザ・チューンドカーシリーズ No.90 トヨタ RN30 ハイラックス リフトアップ …

無骨でレトロなボディに、ガッツリ持ち上げられた足回り。これはまさに、プラモデルで遊ぶのにピッタリの一台です。

オフロード感たっぷりの雰囲気を出しながら、いつもとは違った完成形を目指してこだわっていきますので、ぜひ最後までお付き合いください!

まずはどんな車だったのか調べていきましょう

3代目HILUXとは?

1978年に登場した3代目トヨタ・ハイラックス。

この世代は、“働くクルマ”としての実用性を徹底追求した、まさに商用車の代表格でした。

最初に登場したモデルは2WDのみ。

乗用車に荷台がくっついたようなスタイルで、ヘッドライトは丸目2灯。

リフトアップなんてもちろんされていない、まさに“荷物を運ぶための道具”だったんです。

そして翌年、1979年にハイラックスにとって大きな転機が訪れます。

ついに4WDモデルが登場!

本格的なラダーフレームに堅牢なサスペンションを備えた、悪路走破性重視の仕様です。

これにより、ハイラックスはただの商用車から、アウトドアやレジャーシーンでも活躍できるオフロードピックアップへと進化していきます。

さらに1981年には後期型が登場。

ヘッドライトは丸目から角目へと変更され、見た目も引き締まった印象に。

内装も少しずつ快適性を意識した作りにシフトしていきました。

アメリカなど海外市場では、このハイラックスをベースにしたカスタムが大流行。

大きなタイヤやリフトアップ、ロールバーを取り付けたモデルが多数登場し、

“趣味で乗るピックアップ”や車高を落としたローライダーという新たな文化を築き上げたのです。

そんな背景を持つ3代目ハイラックス。

今回制作する30型は、その中でも4WD化された初期モデル。

つまり、“働く道具から遊べるギアへ”と変わっていく、その最初の一歩とも言えるクルマ

今回アオシマから発売されたこのリフトアップ仕様のキットは、そんな80年代のアウトドア&オフロードカルチャーをしっかりと再現。

当時の雰囲気を味わいながら、現代の感覚でカスタムを楽しめるキットになっています

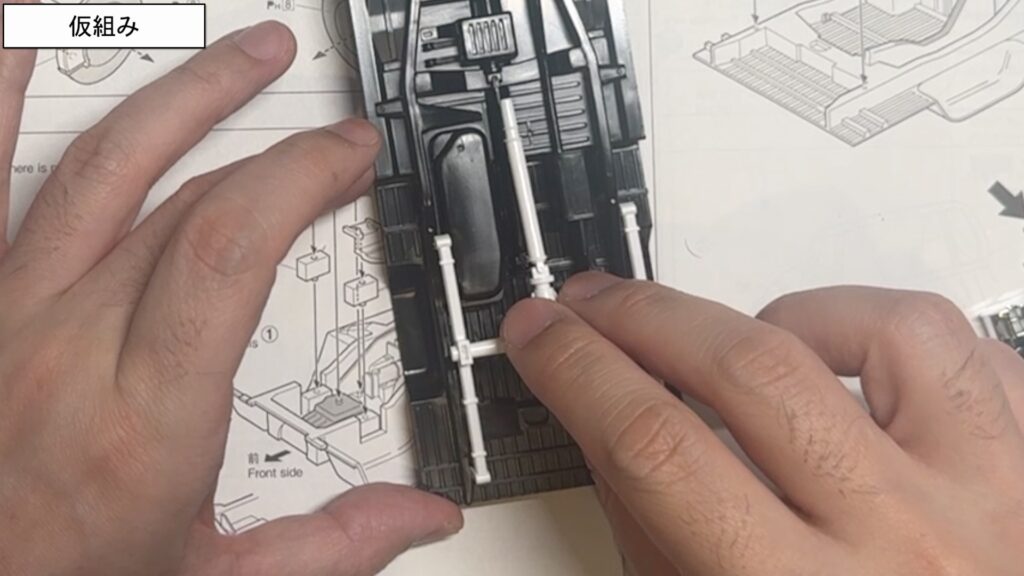

仮組み

それでは、さっそく仮組みに入っていきましょう。

まずは足回りから。あくまでも仮組みなので、接着には「セメダイン ハイグレード模型用接着剤」を使っています。

この接着剤、しっかり強力にくっつくんですが、少量であればパキッと手で剥がせるので、微調整がしやすくてとっても便利なんですよね。

フロントはディスクブレーキ、リアはドラムブレーキの構成になっていて、それぞれ分割されたパーツの間にピンを仕込んで、ポリキャップでホイールを固定する仕様です。

フロント側にはリフトアップ用のパーツが付属しているので、それをベースに組んでいきます。

リアにも専用パーツが追加されていて、もともとのモールドの上から被せて取り付ける感じですね。マフラーもカスタム仕様になっています。

シャシーはラダーフレームが一体成型されていて、モールドもくっきり。しっかり塗り分ければかなりリアルに仕上がりそうです。

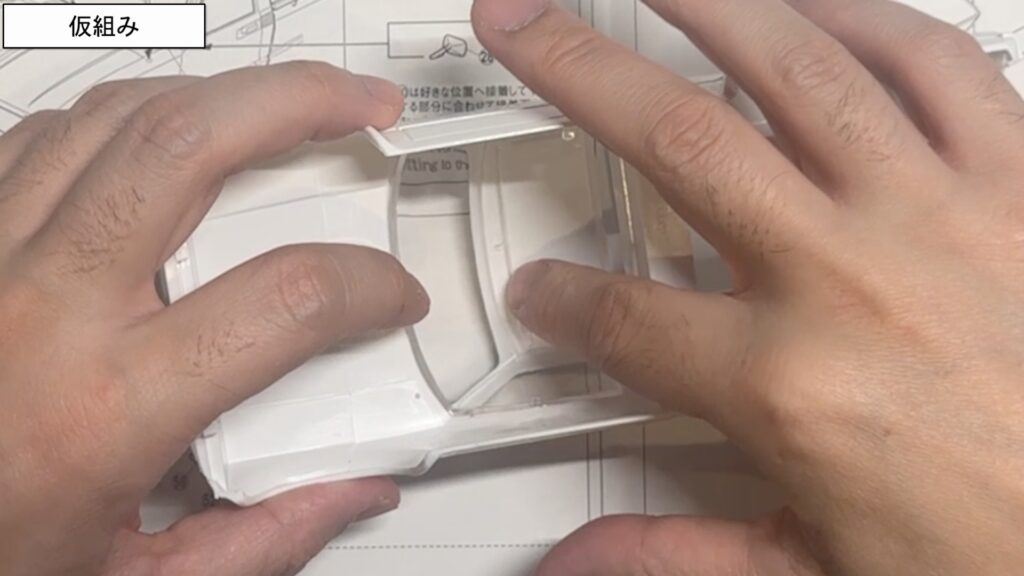

インテリアは、シートとハンドルがカスタム仕様のみという構成。これはもう、アオシマらしさが全開ですね。

ウインドウパーツの合いは少しタイトなので、ここは後で調整が必要かもしれません。

フロントマスクは前期・後期どちらもパーツが入っていて、選んで組めるのが嬉しいポイント。

ボディとシャシーをカチッとはめ込んで、外装パーツを取り付ければ仮組み完了です。

「リフトアップカスタム」と銘打たれてますが、プラモの時間的にはまだちょっと物足りない感じ。なので、ここからさらに車高を上げていく方向で進めていきたいと思います。

パーツ点数も少なめでシンプルな構成だからこそ、自分の想像力を目いっぱいぶつけて楽しめる

――このキットの最大の魅力は、まさにそこにあると思います。

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

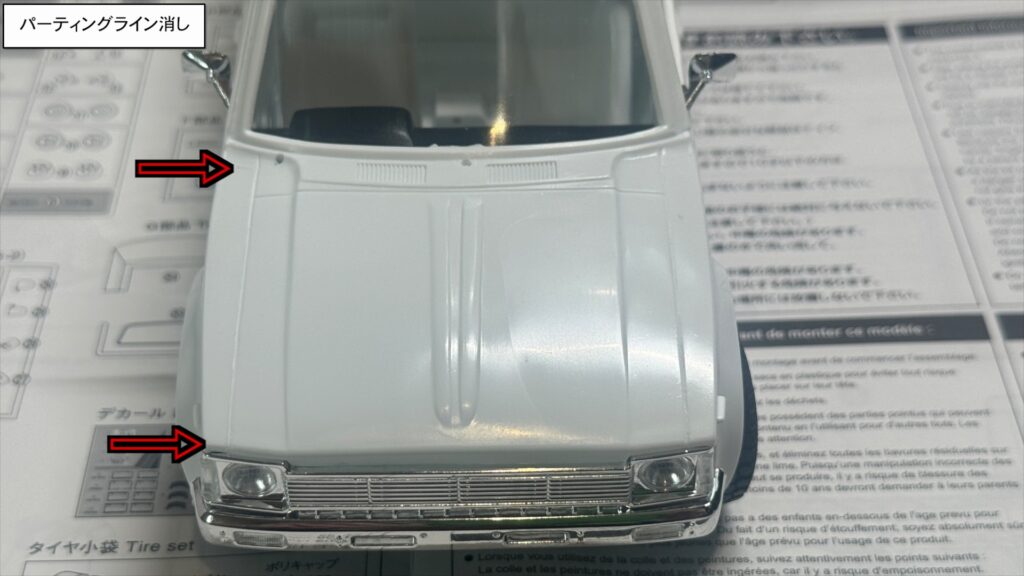

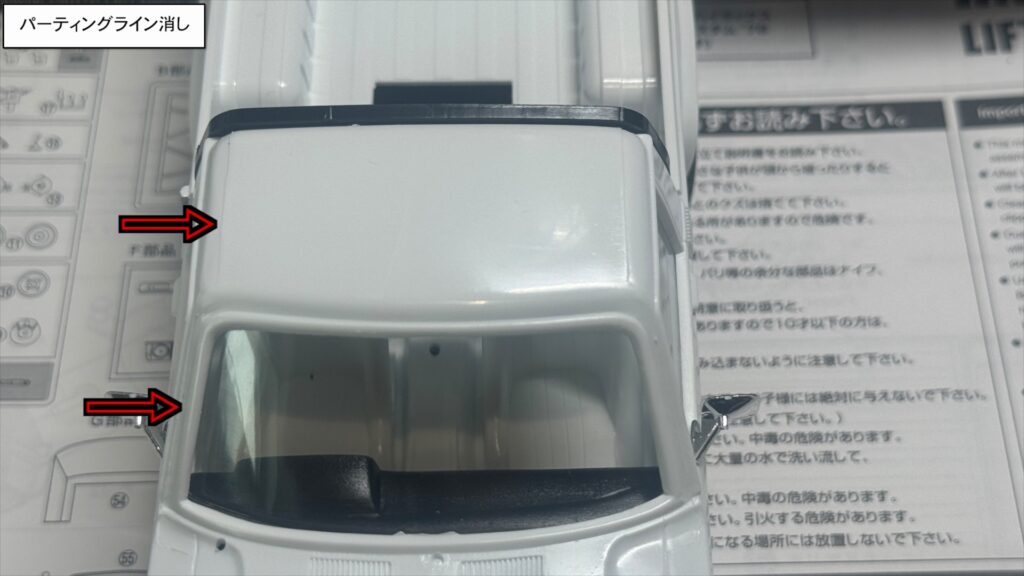

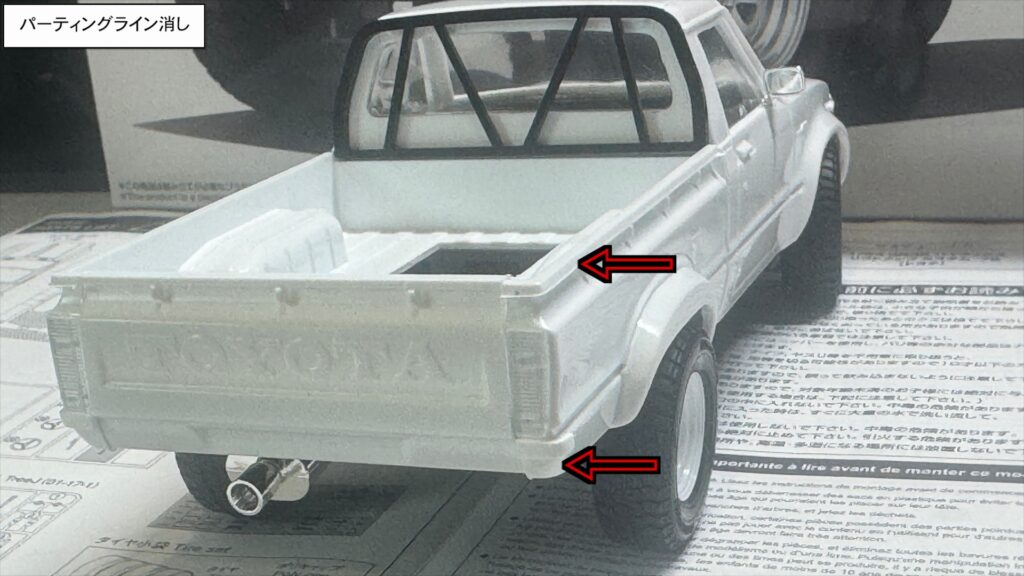

パーティングライン消し

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

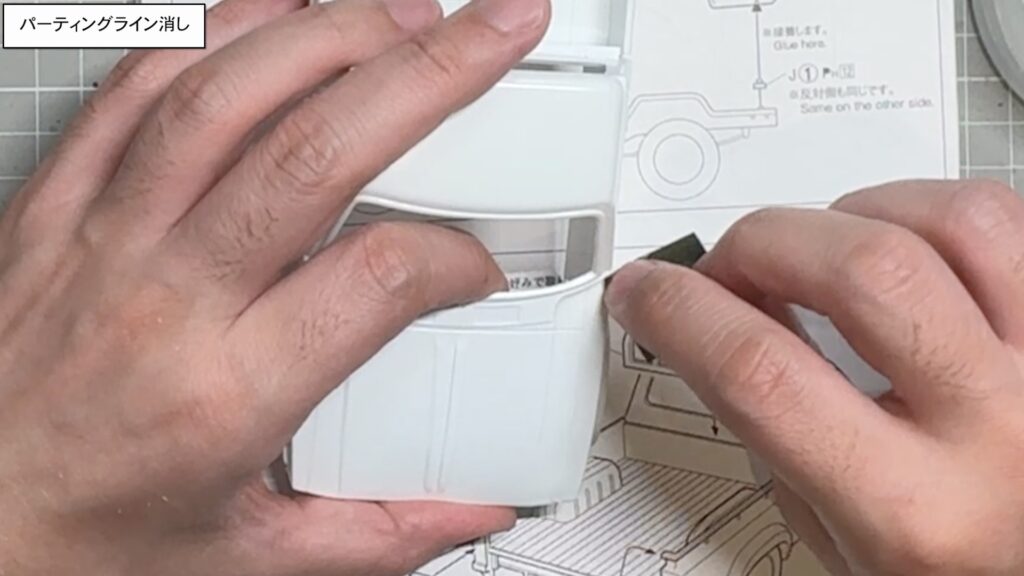

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

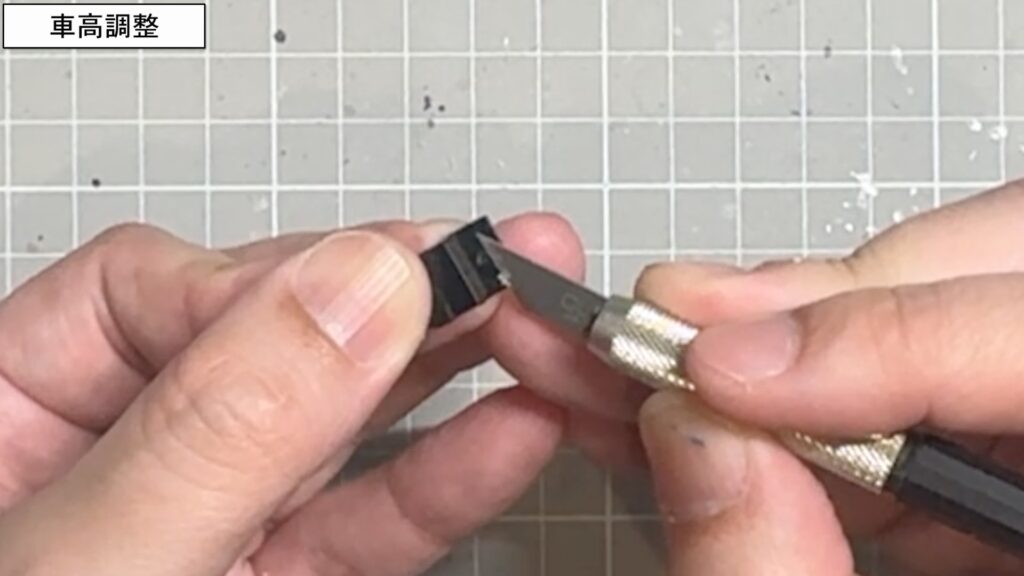

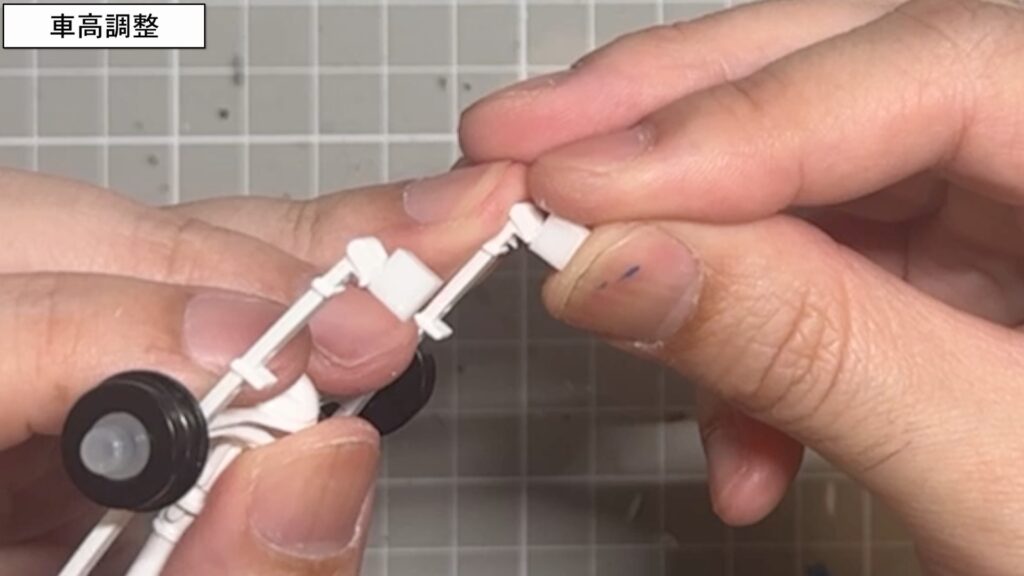

車高調整

続いては車高の調整です。

仮組みの段階で少し低く感じた車高を、前後ともに約5mmアップさせていきます。

まずフロントから。

サスペンションを固定するパーツのダボを削り落とします

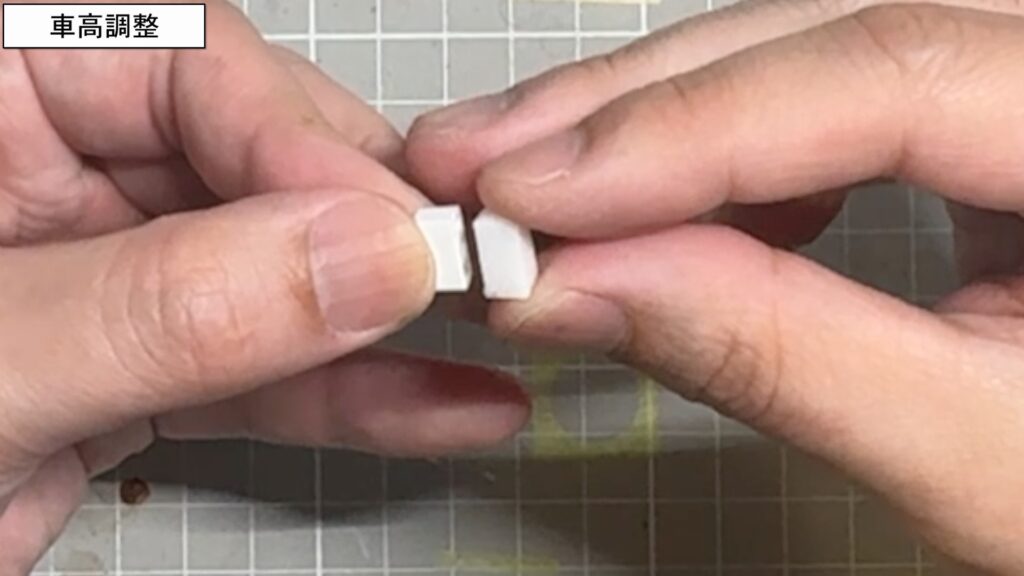

そのあとリフトアップするパーツに5mmのプラ角材を貼り足します。

これでリフトアップパーツにさらに高さが加わり、フロント側の車高がちょうどいい感じになりました。

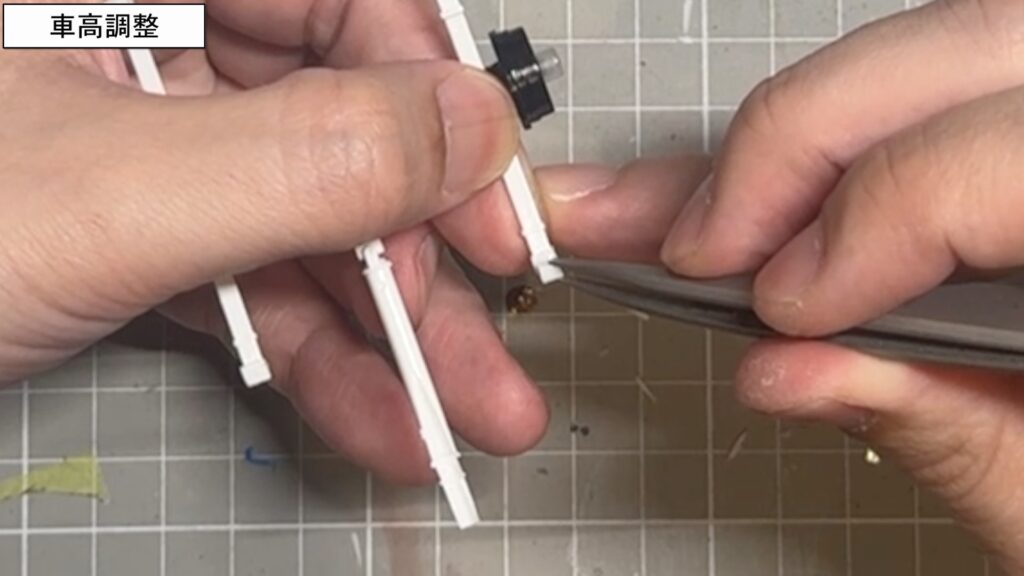

続いてリア。

こちらは板バネの先端をシャシーに直接固定する方式です。

まずは元のダボをカットし、位置がわかるようにシャシーに目印を書いておきます。

リア側の板バネには5mmのプラ角材を接着。

フロント側にも同じように5mmを足そうとしたんですが、こちらは取り付け角度の関係で上がりすぎてしまうため、2mmのプラ材で調整しました。

ホイールを取り付けて全体をチェックしてみると……

まさにハイラックスらしい、堂々としたリフトアップスタイルに仕上がりました!

ボディの調整加工

続いてはボディの下処理です。

このキットは金型の使用年数も長いためか、全体的にバリが目立ちます。

特にパーツの継ぎ目やボディ裏面、タイヤハウスの内側などはバリで角が立っていて、そのままだとパーツの取り付けに支障が出ることも。

こういった部分を中心に、ペーパーヤスリの320番からスタートして、仕上げに1500番まであてて、しっかりと表面を整えていきます。

この下処理を丁寧にやっておくと、後の作業がぐっとスムーズになります。

それから、ドアのキーホールはディテールアップのため、3Dパーツに変更予定。

元のモールドはヤスリで削り取り、0.8mmのピンバイスで穴を開けておきました。

下地塗装

続いて、本塗装に入る前の下地処理として、ガイアノーツのエヴォホワイトを塗装していきます。

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。