1/24 AOSHIMA TOYOTA CROWN ATHLETE GRS214/AW210 part2

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマアンバサダーとしての活動で14代目クラウンの製作part2です

青島文化教材社 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.42 トヨタ GRS214/AWS210 クラウンアスリートG ’15 プラモ…

キャンディカラーで仕上げたボディ塗装からインテリアの組み立てまでを収録しました

中でもキャンディカラーは特に力を入れ解説してみましたので是非ご覧ください

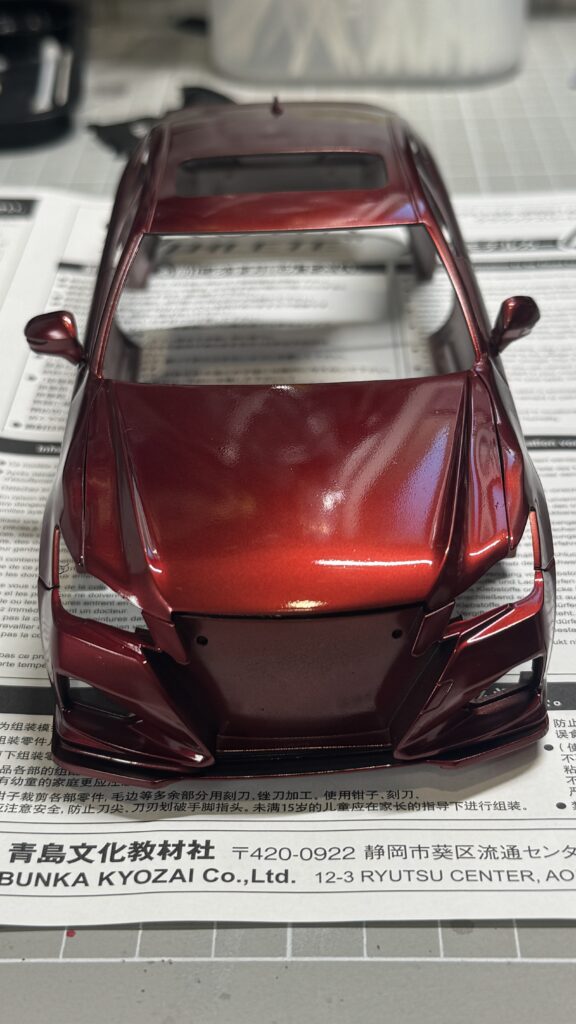

ボディをキャンディ塗装

早速ボディ塗装から行ってまいります

14代目クラウンアスリートの後期型に用意されていた純正カラーはホワイトパールやブラックなどのスタンダードカラーからダークブラウンなど全部で8色で展開

さらにジャパンカラーセレクションパッケージとして日本の伝統色をイメージした12色がオプション設定されたようです

この中から今回はダークレッドマイカをチョイス

王様であるクラウンなので、透明感と深みと高級感を演出できるキャンディ塗装で再現してみたいと思います

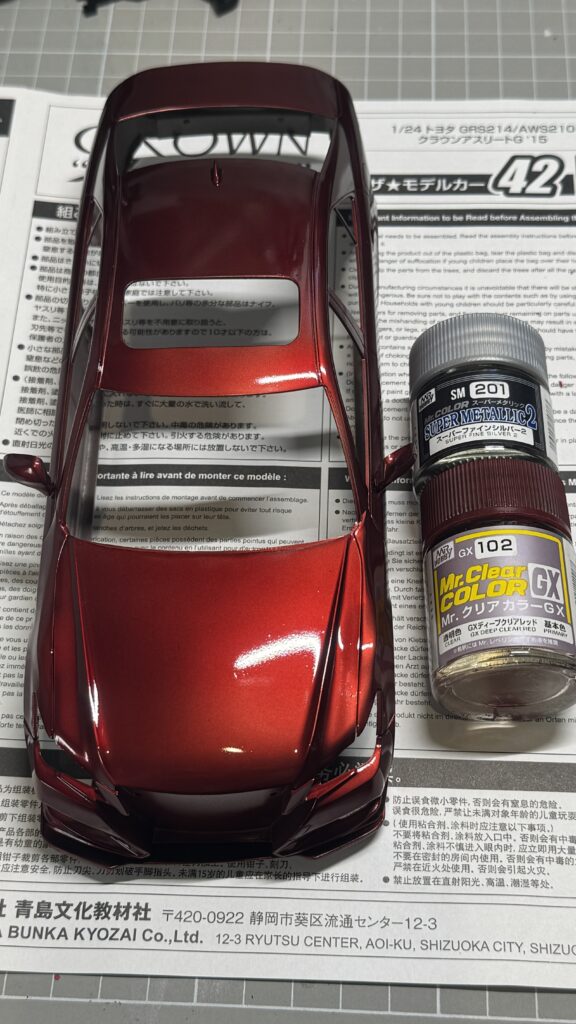

キャンディ塗装の工程としては、下地にpart1でエヴォブラックを塗装したのを前提に、ブラックの上からキャンディの下地としてメタリック粒子が細かいスーパーファインシルバーを塗装するところからスタートです

このシルバー下地の上からディープクリアレッドをガイアノーツの薄め液(T-01)で1.5倍に薄め重ねて塗装していきます

キャンディ塗装はクリア塗料を使うので、1発では発色しません

最低でも4層は重ねないとしっかりとした色味が出ないと思います

ボディ形状にもよりますが、それぞれの工程で入り組んだ部分、そして角やフェンダー内側などから塗装をしていき最終的にボディ全体で一層というイメージでいくとムラにならないと思います

塗料を薄め過ぎることと、エアブラシを近づけることは御法度

なるべく薄めに少しずつ塗装を重ねていくので、最初はうっす!と感じるかもしれませんが、そこはグッと堪えて、根気よく重ねていくと最終的に深みのあるレッドに巡り会えると思います

今回のこのクラウンは5層重ね深みのあるレッドに巡り会えました

ボディに光が当たる部分とそうではない部分が混在することで、下地のシルバーが反応し深みを出すことができるのがキャンディ塗装の魅力でしょうか

これがメタリック塗料だと表面のメタリック粒子がキラキラするので、どの角度でも均一的な輝きになるかと思います

プラモの時間ではそれぞれ狙いと方向を定めメタリックにするかキャンディにするか判断しています

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

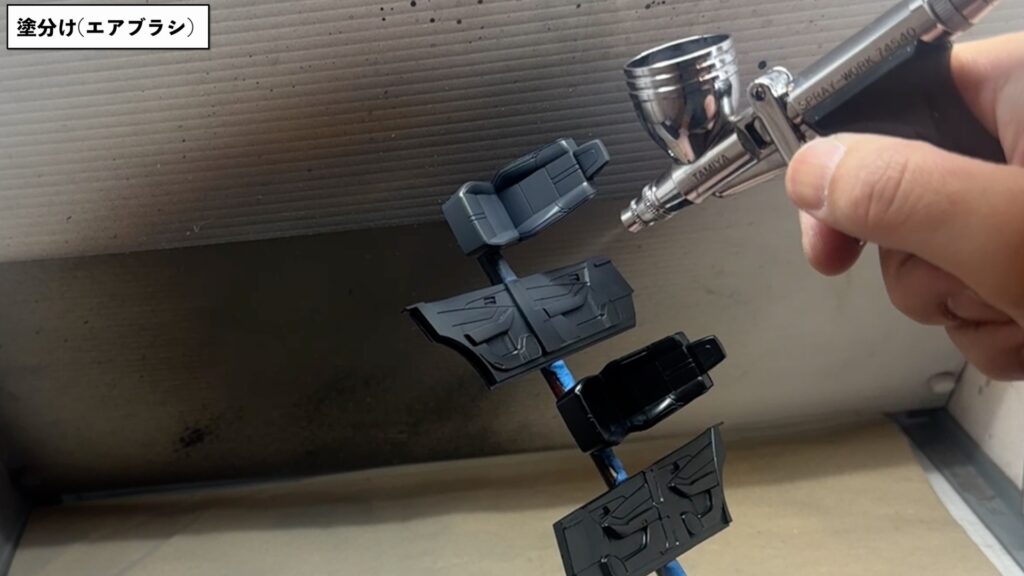

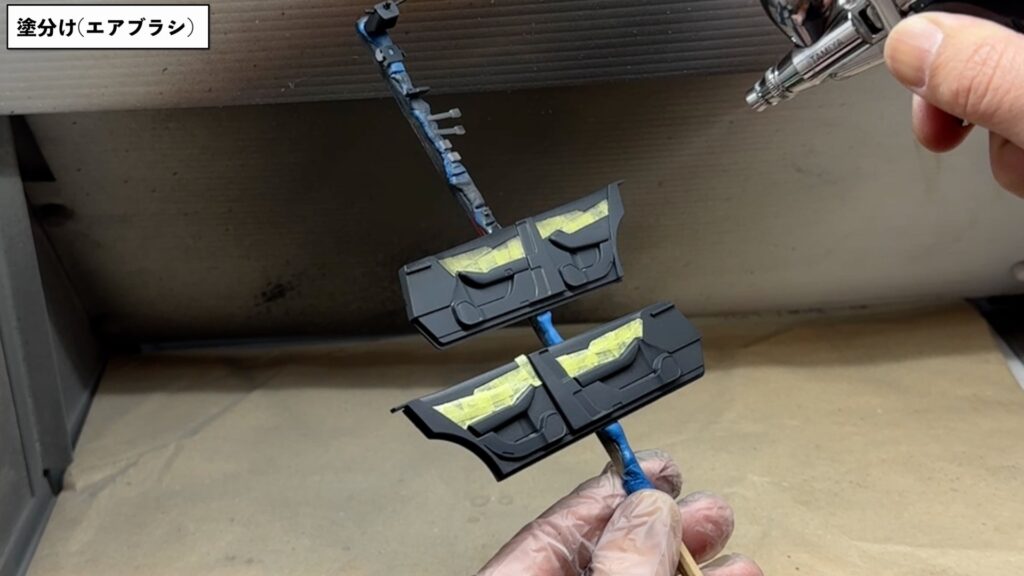

塗分け(エアブラシ)

次にエアブラシを使った塗装です

エアブラシの塗装で気をつける点は塗料を使い分けコントラストを意識することと、細かな部分は筆で塗装するなど割り切ること

塗装の前に組み立てても問題ないシートを本組みしたらブラック関連から塗装していきます

シャシーやサスペンション、そしてメタリック塗料を塗装するパーツに対し下地としてエヴォブラックを塗装

そのあと足回りのアームパーツやロッドパーツに対しツヤありのブラックを塗装

ブラックの中でもツヤのありなし、そして半ツヤなどで塗り分けしコントラストをつけていきます

次はメタリック塗料を使った塗装です

マフラータイコ部分やブレーキディスクにはフラットアルミ

マフラーパイプ部分にはスーパーチタンを塗装します

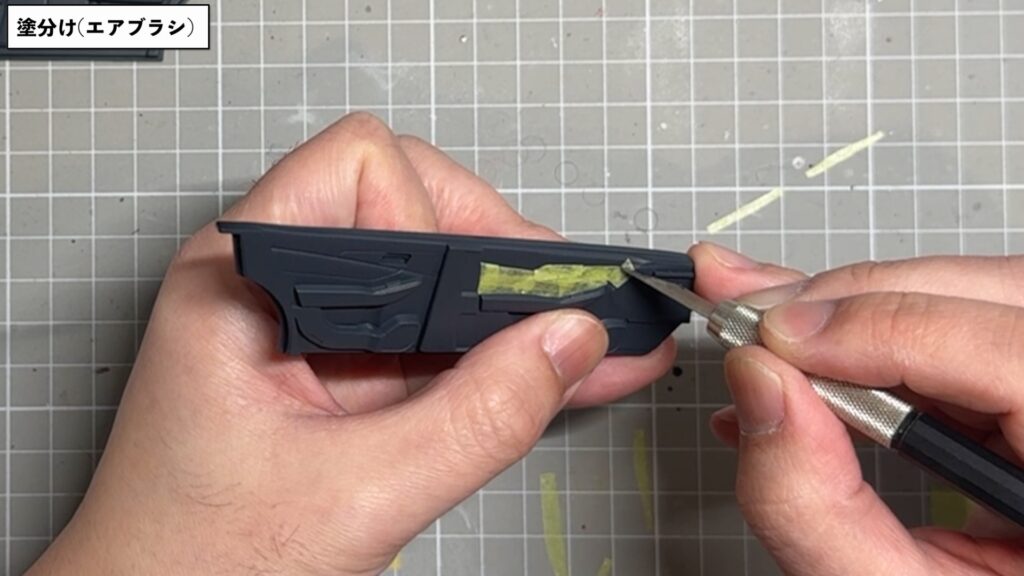

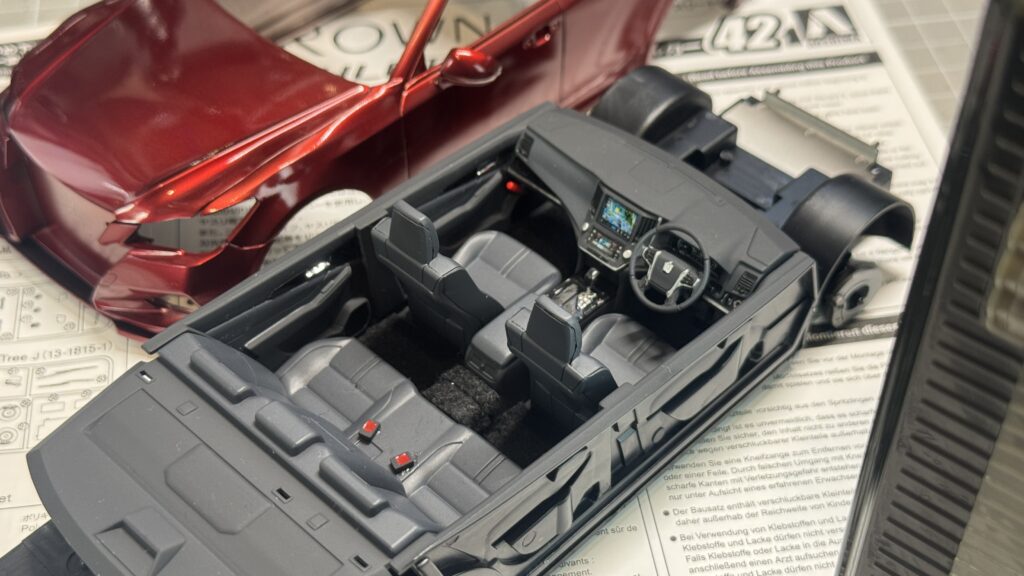

インテリアは全体的に黒とグレー関連で塗り分けてみました

順序としてはシートなど合成皮革であろう部分はファントムグレーを塗装し、マスキングを経てプラスチックパーツの部分であろう箇所はラバーブラックを塗装

ハンドルの部分がマスキングしづらく少し苦戦しましたが、グレーの中でも合成皮革はツヤあり、プラはツヤなしなど、しっかり方向性を決め塗り分けたことで、コントラストがクッキリとしリアルに再現できたと思います

黒木目調など塗で分け

続いてゴッドハンド製の筆を使ったエナメルとアクリル塗料の塗装です

エアブラシでの塗装はラッカー塗料を使いますが、ここではラッカー塗膜を痛めないエナメルとアクリル塗料を使います

気をつけている点としては、やはりここでもコントラストを意識

まずはメタリックからで、エナメルシルバーを使いシャシーではミッションケース部分やマフラーパイプ部分、そしてダッシュ内のシルバーパネルなどを塗装

さらにインテリアパーツではシフトレバーのメッキラインとしてシュナイダーのクロームマーカーでメッキを入れていきます

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

ブレーキキャリパーは指定通りメタリックグレーで塗装

インテリア内で目をひく最近の高級車で多く採用されている、黒木目調パネルの部分は、以前からやっている木目調塗装の黒バージョンということで、グレー系で塗装してあるパーツに対し、アクリルのセミグロスブラックで、極細の筆と、綿棒を使い木目の模様をつけ、上からエナメルのスモークを重ねてみました

さらにブラック関連ではシャシーではオイルパンなどにツヤありブラックを塗装

ダッシュ内ルーバーなどにはセミグロスブラックを入れます

そしてレッドを3D制作したベルトバックルに入れ塗装完了です

デカールの貼付

次にデカールの貼り付けです

この部分で気をつけている点はしっかり空気と水を抜き切ることで、形状によってはマークフィットを使いパーツにしっかりデカールを馴染ませています

まずは外装パーツから

車名プレートは付属のアルミプレートを使います

デカールそのままですと少しオーバーサイズですので、小さめにカットし貼り付けました

こうすることによってアルミプレートのフチが露出しかっこいいんです

ボディには指定通り各種グレード指定のエンブレムを貼り付けます

インテリアではメーターデカールに、ナビパネルとコンパネ部分にデカールを貼り付け

それぞれ筆を使い水分と空気を除去します

さらに綿棒で形状にデカールをしっかりフィットさせます

メーター部分とナビ、コンパネ部分はその後、レジンを爪楊枝で流し込みブラックライトを照射

メーターケースの再現やデカールの保護をしておきます

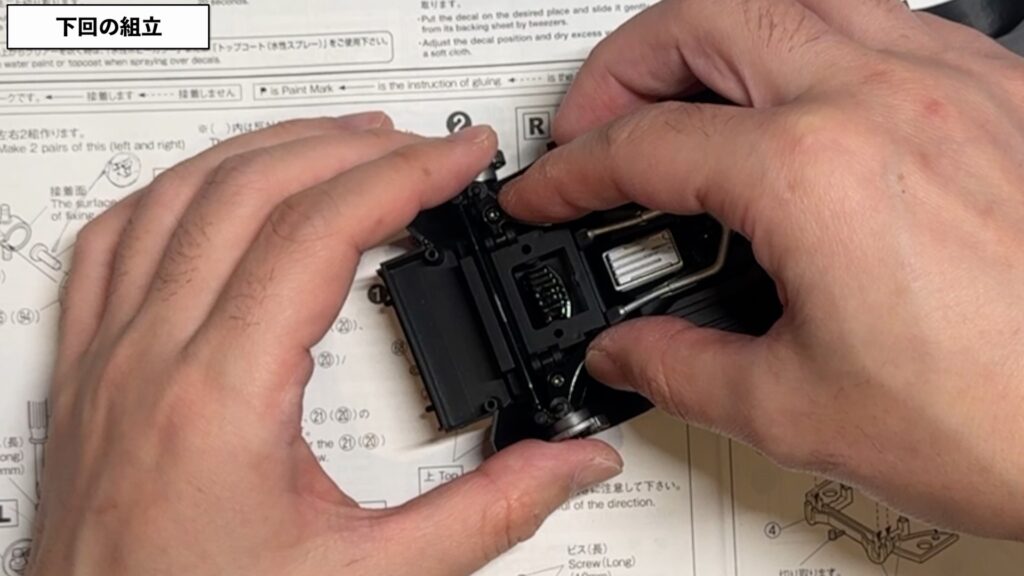

下回の組立

次に下回りの組み立てです

この下回りのパーツ構成はpart1でもご紹介しましたが、以前制作したセンチュリーやエスティマと似ています

これは推測ですがアオシマの意図として、車高とキャンバーをそれぞれネジとスプリングを使い調整出来る機構をパーツに落とし込み、ユーザーにノーマル仕様はもちろん、カスタム仕様でも仕上げられるように考えられた技術の賜物ではないでしょうか

この部分の仕組みを理解するだけで車高を落としたり簡単にいろんなカスタムができちゃいます

キャンバーをつけたくないなら付属の専用パーツを挟むこともできますので、カスタムパターンは無限大ですね

こういった機構はアオシマならではです

昔からあるキット、例えば41チェイサーなんかはスプリングが付属していて、スプリングをカットしたりすると、シャコタンで組めたり、リアのシャフトが2分割になっていてはのじに組み上げることもできたり、昔からずーっとユーザー目線にポイントを置きパーツ構成を考えてくれているメーカーなんです

パーツの組み付けですが、説明書指定通りの組み立てで問題なく組み上がります

パーツの接着時にしっかりネジで固定しながら組み付ければ難しいことはありません

今回はホイールを変更する予定ですので、下げてもほんのりローダウン、そしてキャンバーはつけないので、リアにスペーサーを接着しておきました

スペアタイヤカバーとマフラーを取り付け完了です

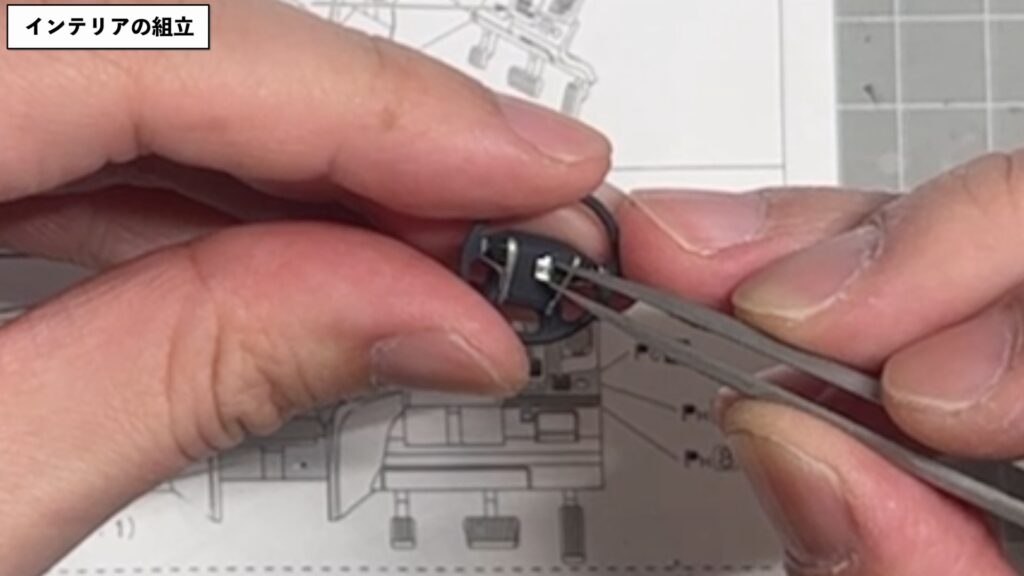

インテリアの組立

最後にインテリアの組み立てです

ハンドルに王冠マークを取り付けるところからスタート

この王冠が別パーツになっているのは、塗装だと難しいだけに地味にありがたいですよね

こういうのどんどん取り入れて欲しいです

ダッシュ周りはハンドルを組み付けて、3D出力した発煙等を接着

内張にはドアノブがメッキ調の別パーツになっているのでそちらを接着

ここは向きに注意が必要です

シートにはこちらも3D出力したベルトバックルを取り付けます

フロントは両面テープで、はみ出た部分はカット

リアはセメダインハイグレード模型用接着剤で接着です

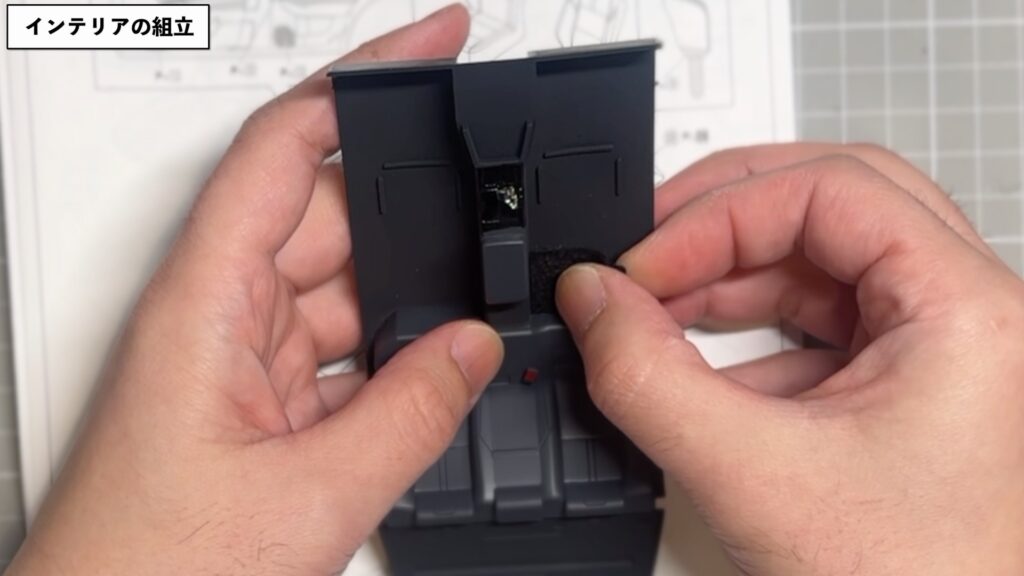

メッキラインを再現したシフトノブも取り付けたら次はフロアカーペットです

ここはいつも通りダイソーのフェルト生地ですが、今回は好みのカラーを切らしてしまったので、裏面がシールになったフェルト生地を使いました

カラーはブラックです

こちらをハサミでカットし貼り付けていきました

最後にシートと内張、そしてダッシュボードを接着したらシャシーに合体しインテリアの完成です

黒系で塗り分けたインテリア、そして深みのある上品なレッドに仕上がったボディを眺めながら今回はここまでとします

次回は完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。