1/24 AOSHIMA NISSAN CIMA Y31 INSURANCE part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

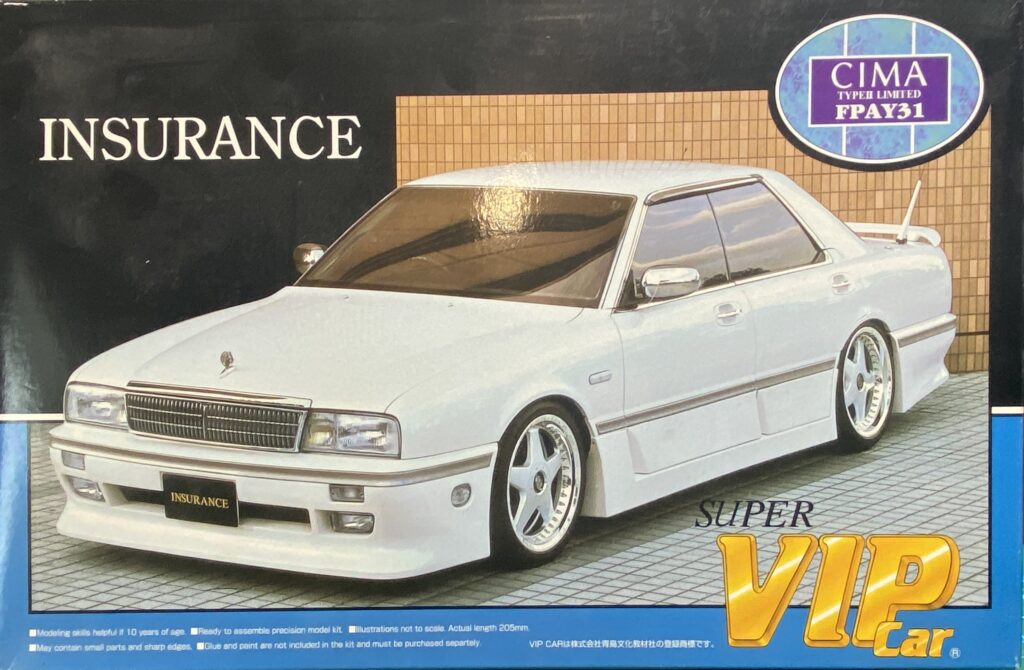

今回はアオシマアンバサダーとして手持ちキットの中からインシュランス製のエアロに包まれた31シーマを制作

仮組みからドアの開閉加工、そして下地塗装までを収録しました

まずは31シーマがどんな車だったのか調べていきましょう

日産シーマとは?

「CIMA」の語源はスペイン語より「頂上」を意味します

シーマが発売されたのは1988年、車名通りの高級車で、バブル期でもあったことから販売開始から1年間だけで36,400台が販売され、初代モデルの4年間の販売台数は12万9,000台にも及び、この状況は当時の高額商品に対する旺盛な需要の象徴として『シーマ現象』と呼ばれました

初代シーマは90年代初頭に現れたVIPスタイルのチューニングベース車両としても爆発的な人気となり、エアロでドレスアップされたVIPカーは、若者たちの一つのステータス、シンボルとして位置付けられていた記憶があります

初代シーマはY31セドリック/グロリアと同じプラットフォームを使用し、搭載エンジンはVG30DE型V型6気筒DOHCエンジン

NAタイプとターボタイプの2種類が用意されています

電子制御エアサスペンションのしなやかな乗り心地はまさにVIPカーそのもの

アクセルを踏みこんだとき、リヤを沈めて静かな中にも暴力的な加速を見せるその姿は当時中高年の憧れとなり

CM戦略も斬新で母体のセドリック/グロリアのCMは「きっと新しいビッグカーの時代が来る」とシーマ誕生を予感させるものだったそうです

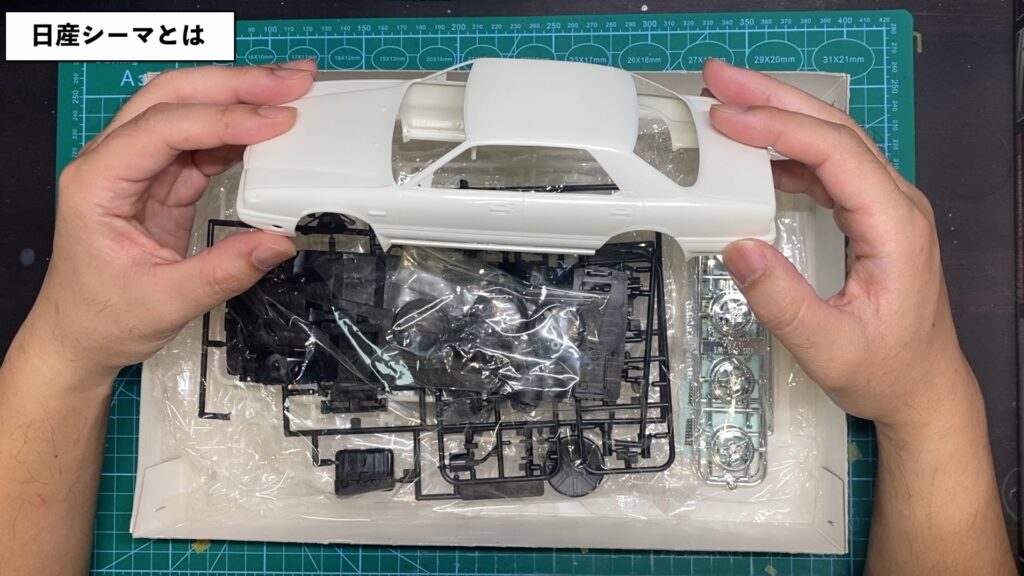

それではキットを開封し仮組みから参りましょう

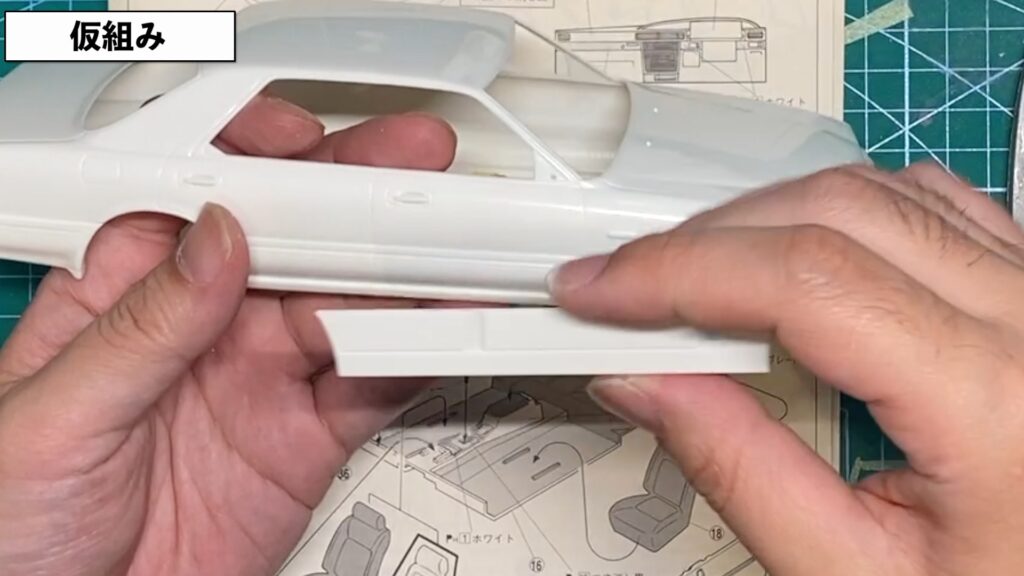

仮り組み

今回のキットはアオシマの、過去のシリーズよりVIPCARシリーズのキット

インシュランス製のエアロを筆頭に18インチホイールなど様々なドレスアップパーツが付属しています

このキットはすでに廃盤ですが、類似商品としてアオシマのチューンドカーシリーズやハイソカーシリーズでエアロ付きの31シーマを入手することが出来ます

青島文化教材社 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.31 ニッサン Y31 シーマ タイプIIリミテッド 1990 プラモ…

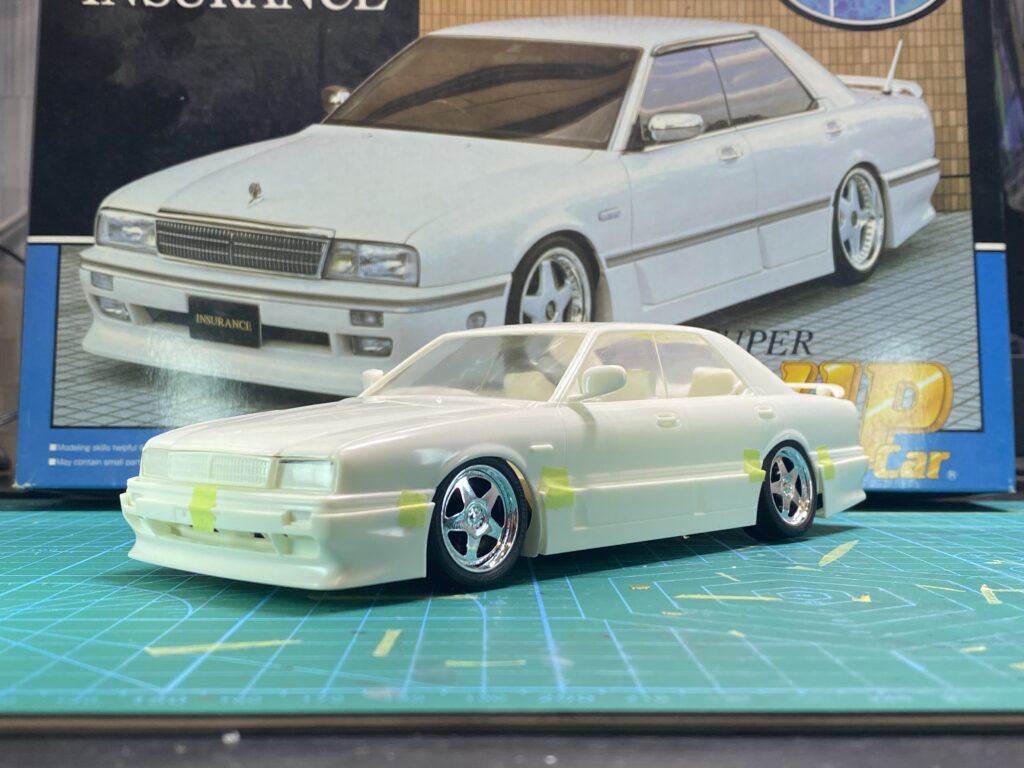

足回りの組み立てから行なっていきますが、すでにローダウン仕様のパーツ構成で、説明書通り組み上げ車高もオフセットもバッチリ

ボックスアートの仕様を目指すのであれば足回りの改造は不要かと思います

インテリアも問題なくスムーズに組み上げられそうです

今回はドアの開閉加工を行うので、内張の位置などを注視しつつ進行していきました

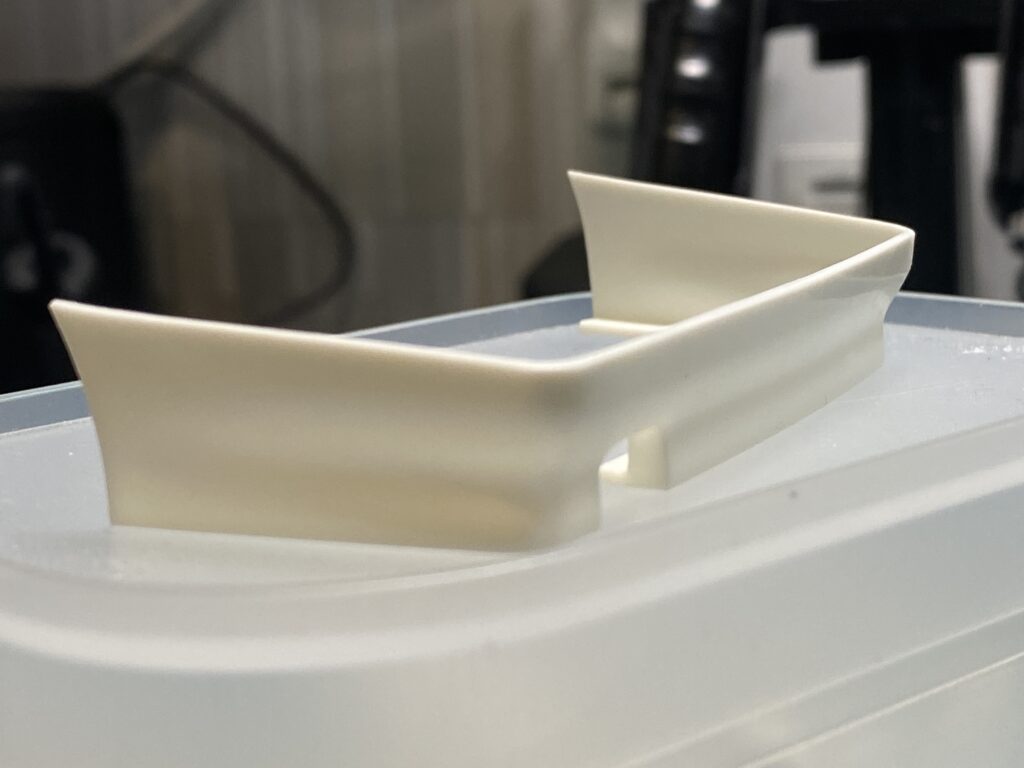

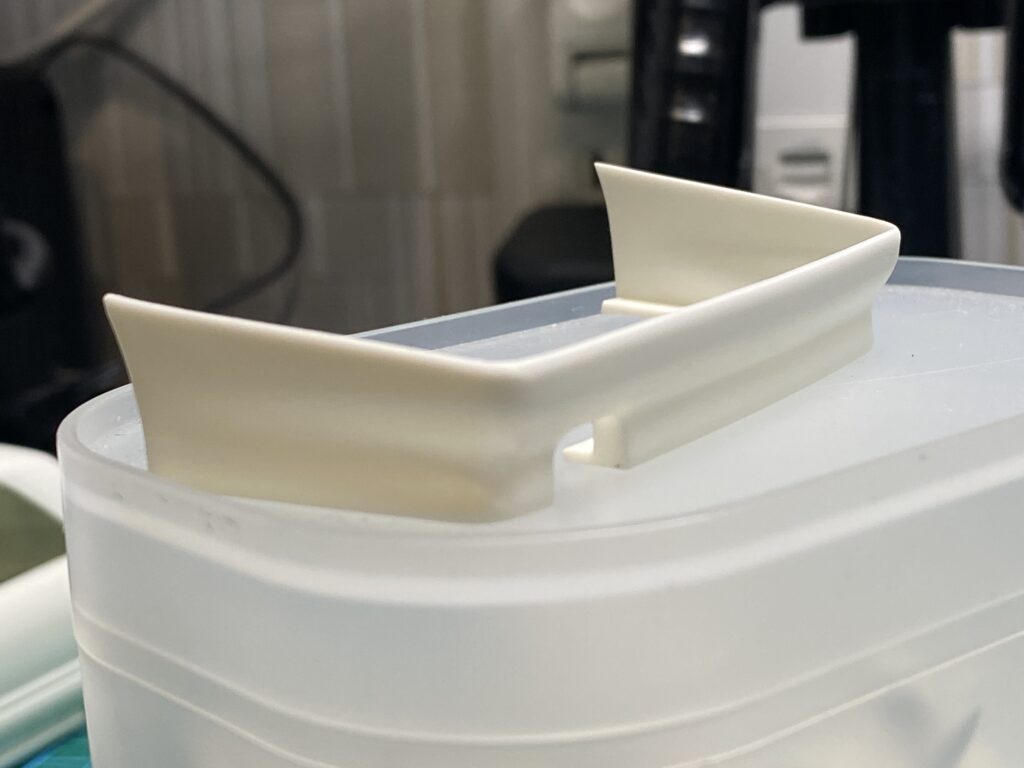

エアロパーツに関しては、多少歪みがありジャストフィットが難しいので調整が必要でしょう

またボディに取り付けた際、縁が妙に角ばっていて不自然なフォルムなので滑らかにしたほうが良さそうです

ヘッドライトはリフレクターが省略されているので、3D出力し完成を目指したいと思います

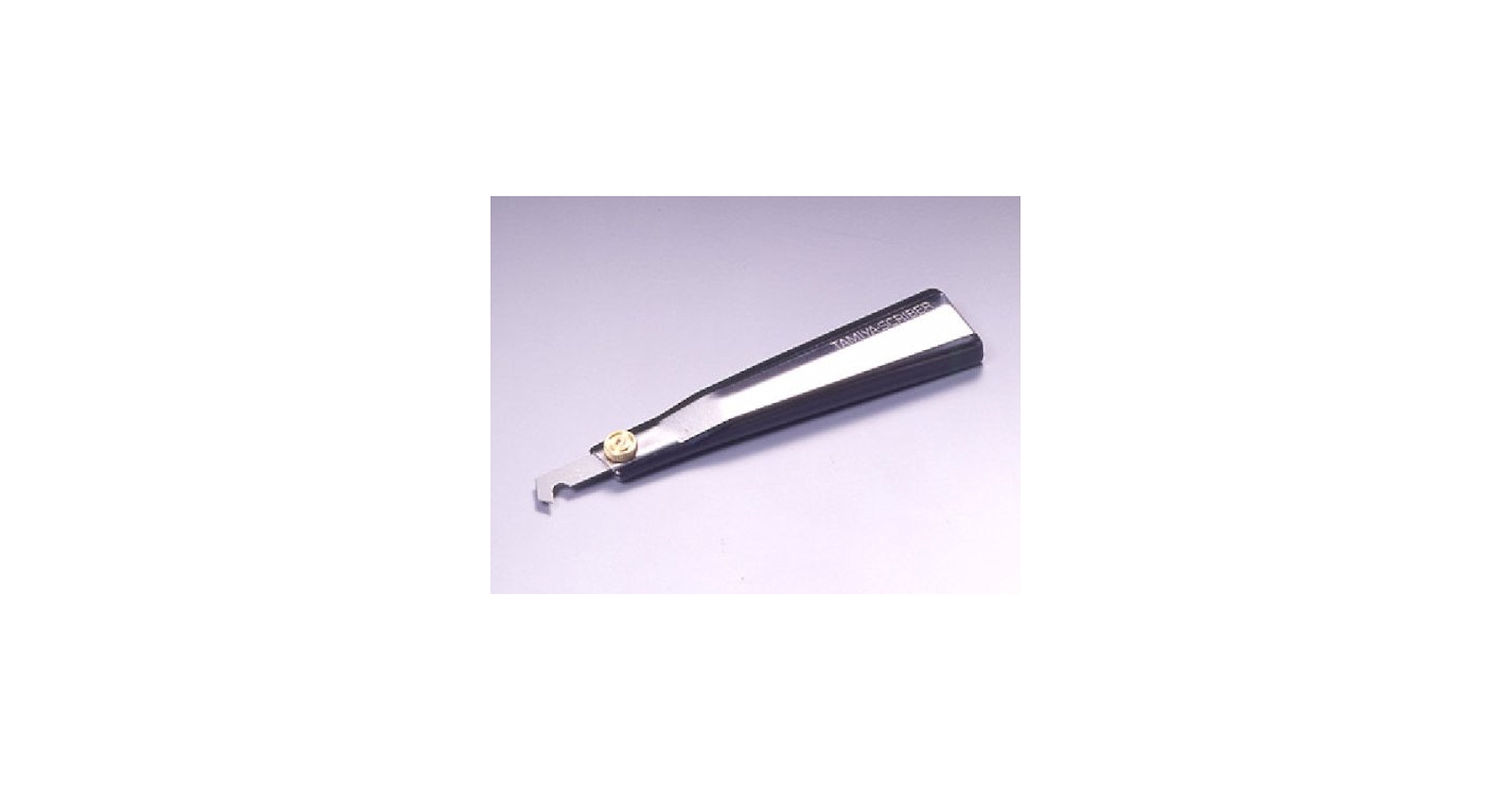

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるため、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

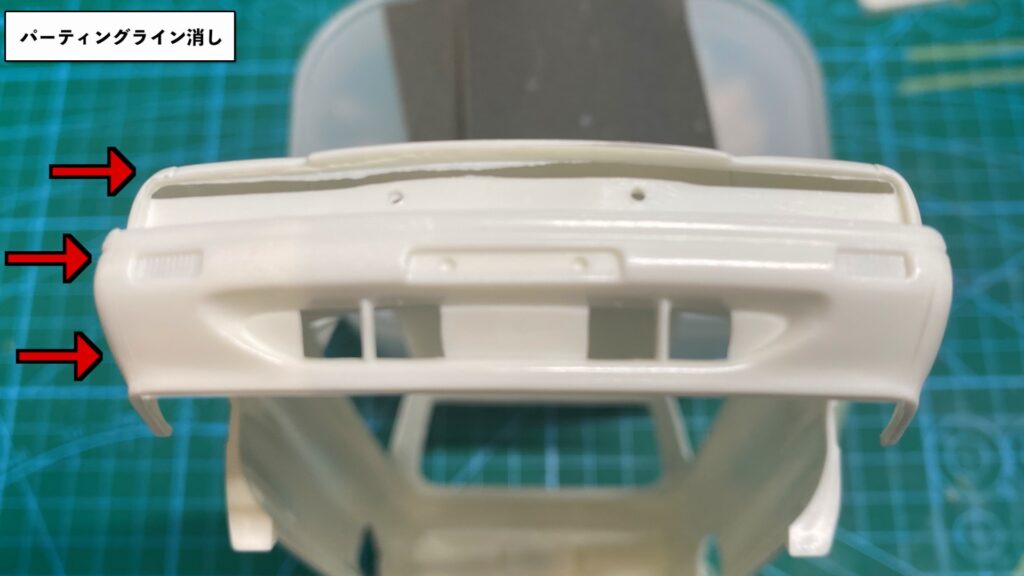

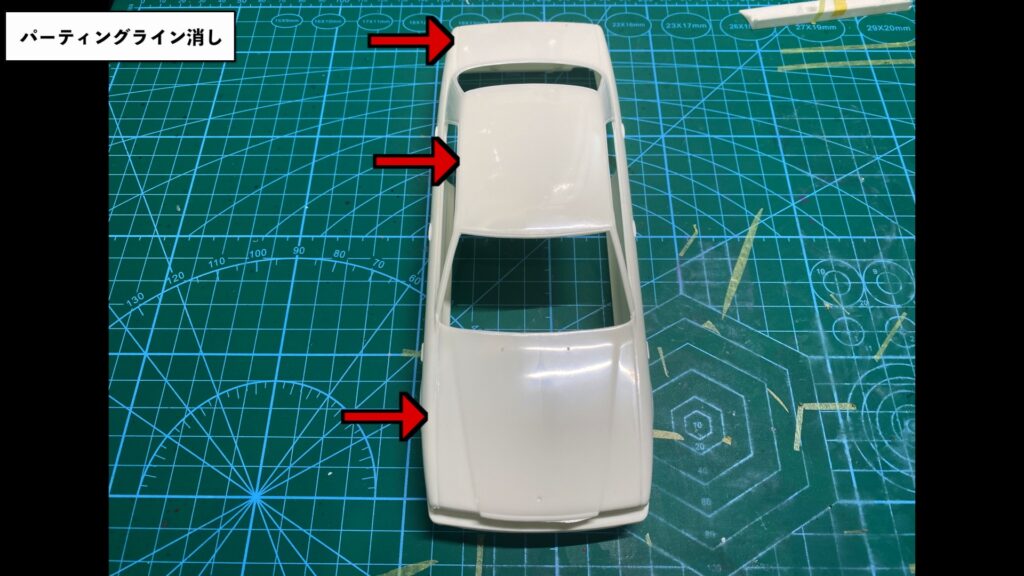

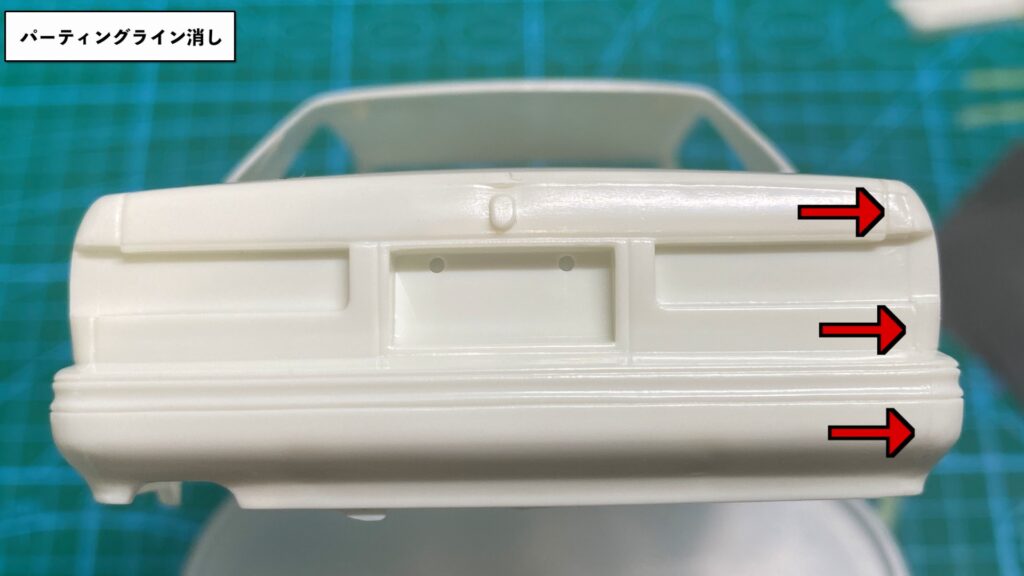

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

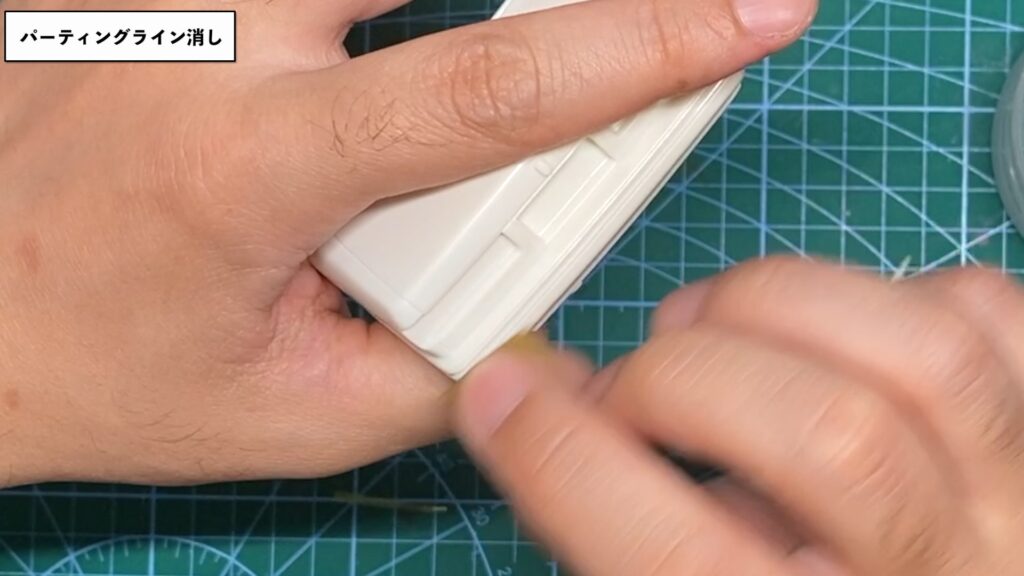

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

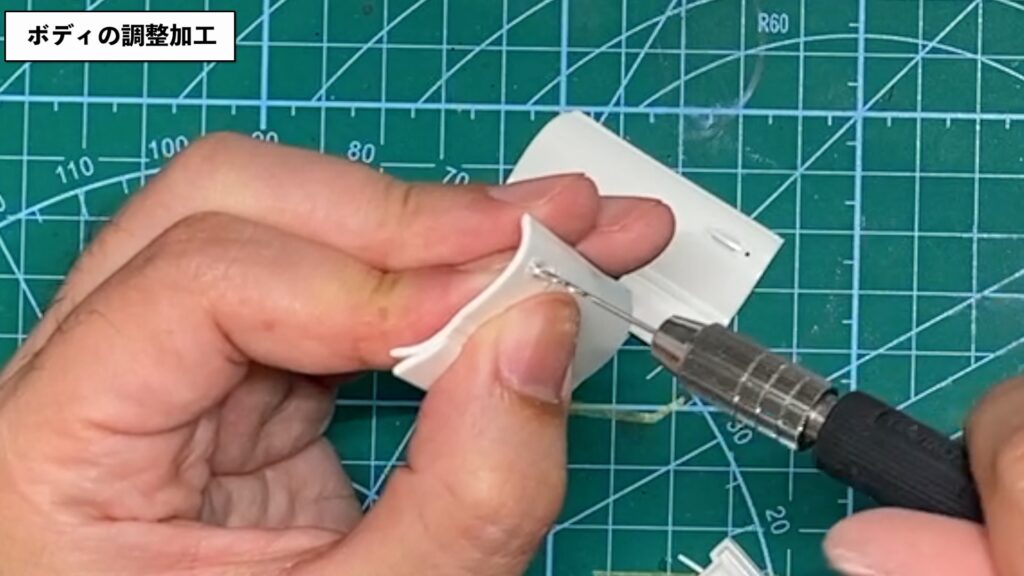

ボディの調整加工

続いてボディの調整加工です

まずはボディ全体にあるバリを320番のペーパーヤスリで取り除きます

フェンダー内側は大きなタイヤが入るので説明書通りリューターで削り込み薄くしておきます

リアのピラー部分は実車にはない窪みがあるのでシアノンで埋めペーパーヤスリで調整しました

エアロぱーつはボディとの接点部分が角ばっていて不自然なので、こちらもペーパーヤスリで削り丸みを持たせておきます

エアロとボディのフィットは指で曲げて調整

あとはドアやハンドルパーツにあるキーシリンダーをハイキューパーツのマイナスモールドに換装するので、0.8mmのピンバイスで穴を開けておきます

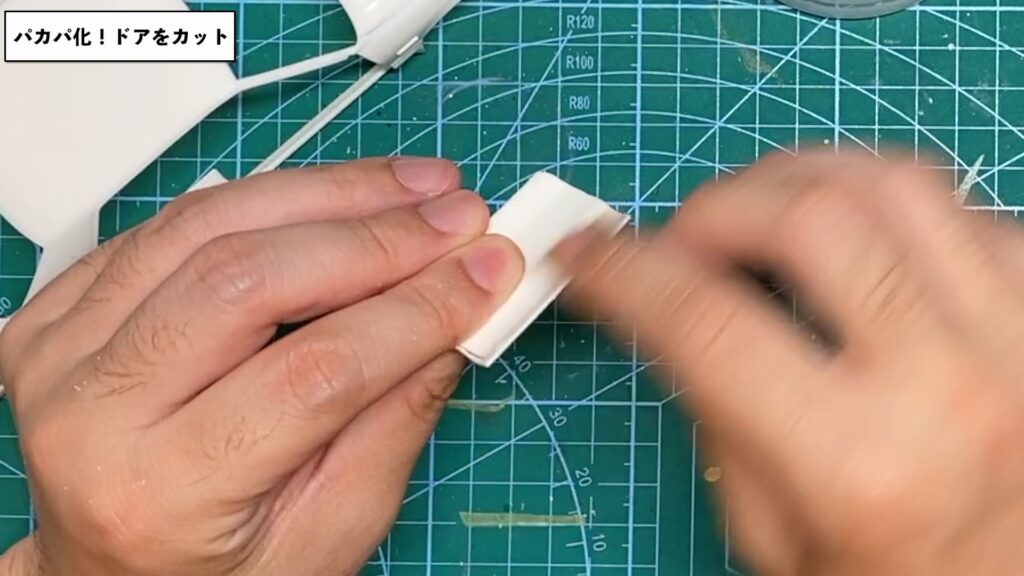

パカパ化!ドアをカット

次にドアのパカパ化です

VIPカーとして完成を目指していますが、せっかくなので最近マイブームのパカパ化でドアを開閉し、インテリアもじっくりお見せできればと思います

タミヤの超硬ブレードと長谷川のエッチングソーを使いボディからドアを切り離していきます

一気にスジを入れ込んでいくのではなく、サイドモールより上、下、左右と何分割かにわけスジを入れ込み、少しずつカットしていきます

角部分は超硬ブレードが入らないので、エッチングソーを使いカット

エアロパーツもフロントドア部分のみドアと同じ要領で切り離していきます

それぞれの切り離した部分はあれに荒れているので、ペーパーヤスリで滑らかにし調整しておきます

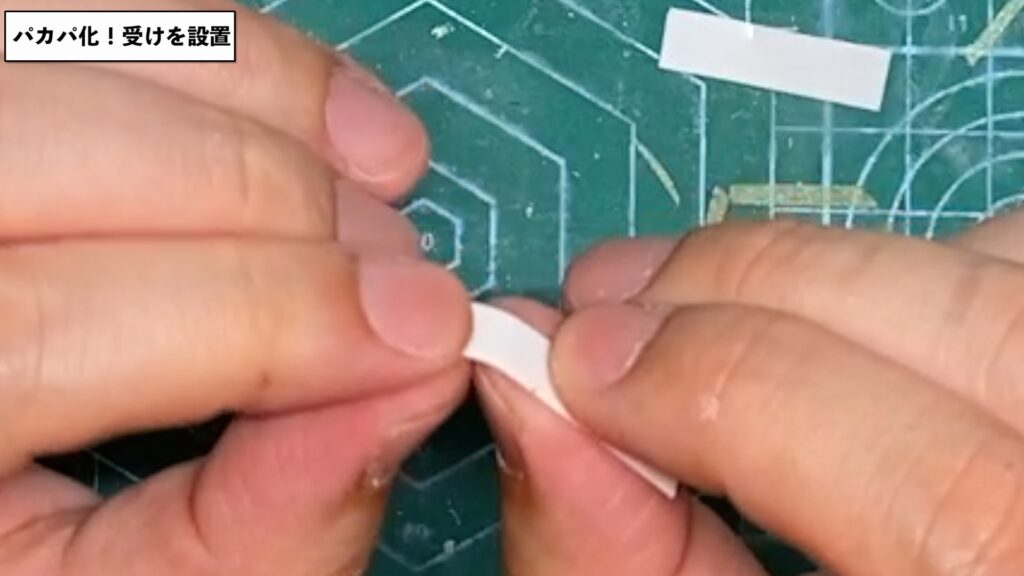

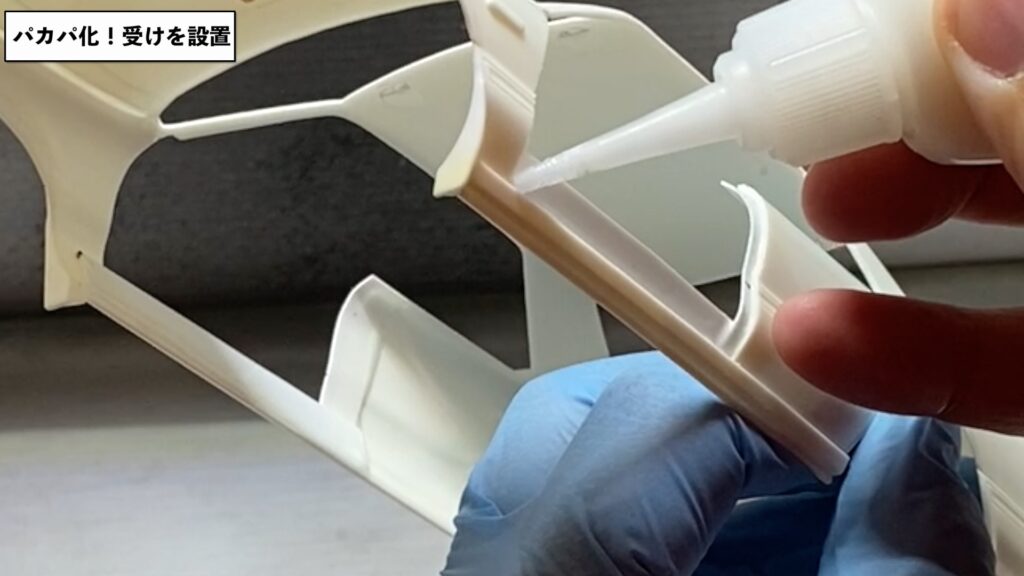

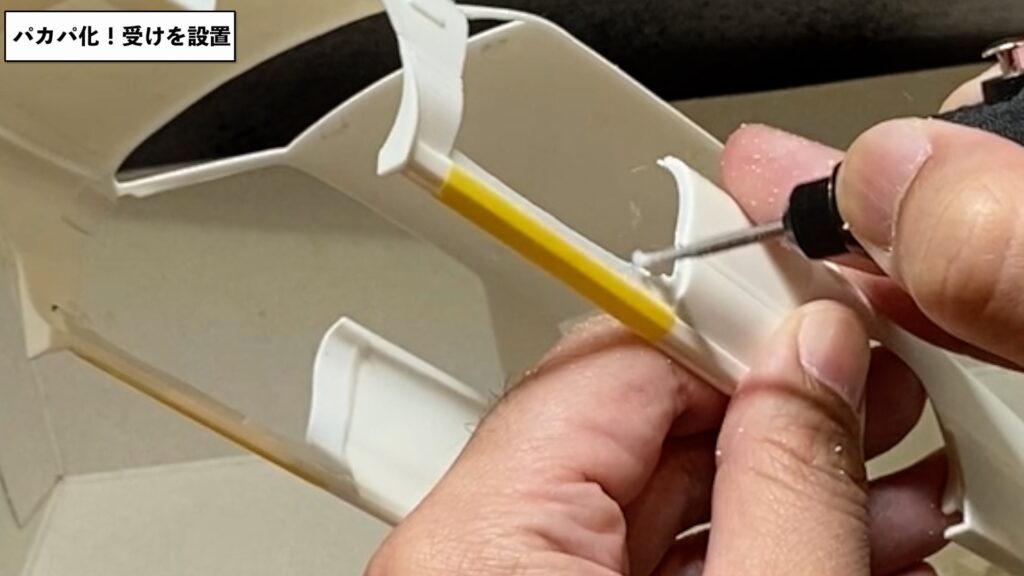

パカパ化!受けを設置

続いて切り離したドアの受けをボディに設置していきます

設置する箇所はステップ部分とリア方向のサイドパネル部分

こちらに対して0.5mmのプラ板をカットし取り付けです

サイドパネル部分はドアの形状と同じRになるよう、指でプラ板を曲げ、形状にフィットするように調整

接着はタミヤの接着剤を使用しています

ステップ部分は直線的なのでスムーズに取り付け完了

仮でドアの開閉をしてみてしっかりドアが受け止められていることを確認

受けパーツを取り付けたらボディと受けパーツの間にできた隙間を埋めていきます

シアノンを流し込み、アルテコの硬化促進スプレーを吹き付け硬化

ペーパーヤスリで余分な部分を削り込んだら、プラ板部分の形を整え完了です

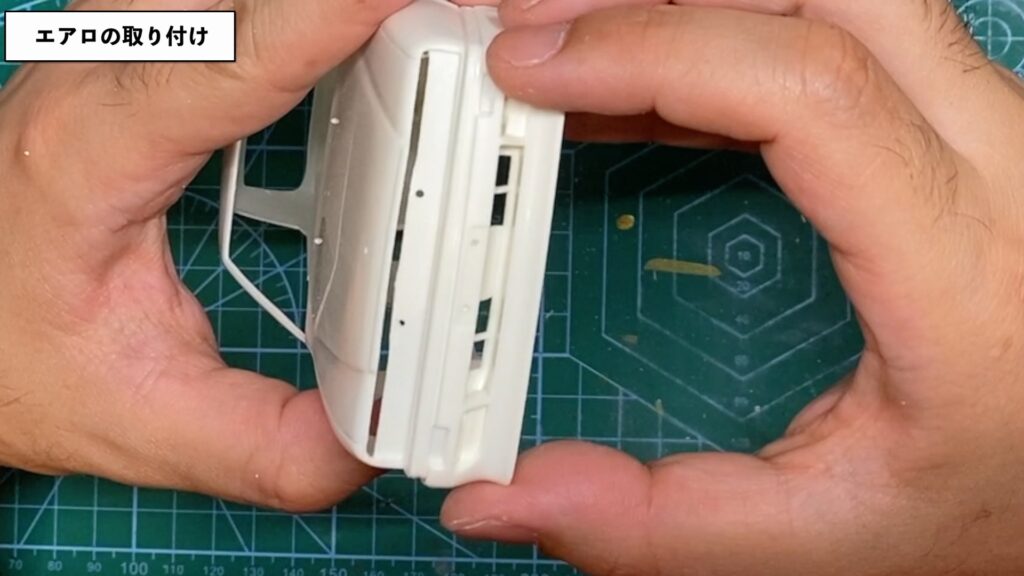

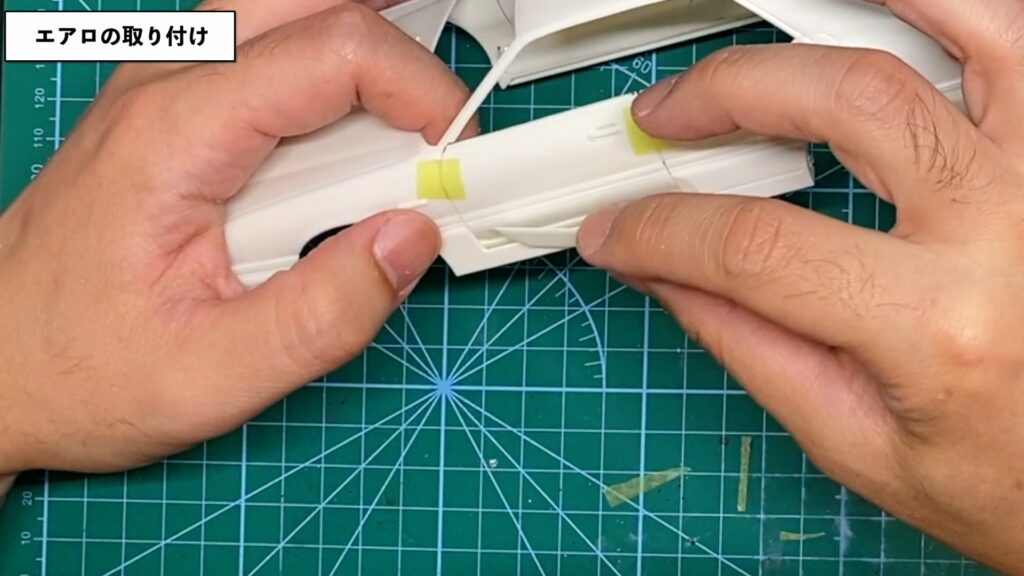

エアロの取り付け

次にエアロの取り付けです

ボディとのフィッティングは指である程度調整しておきましたので、あとは接着するだけ

開閉するドアの部分のエアロパーツを取り付けた際ドアがしっかり開閉するかを注視しつつ取り付けていきます

接着はタミヤの接着剤を使用、流し込みタイプも要所要所で使っています

ドアがしっかり開閉することを確認したら完了です

最後にヘッドライトリフレクターであろうパーツは、3D出力で換装しますので、塗装前に切り落としておきます

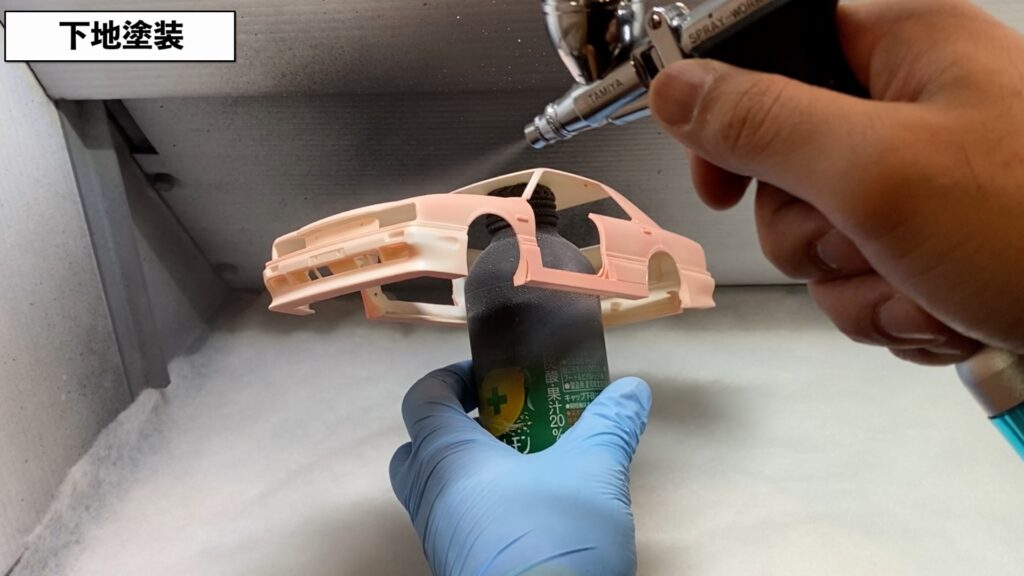

下地塗装

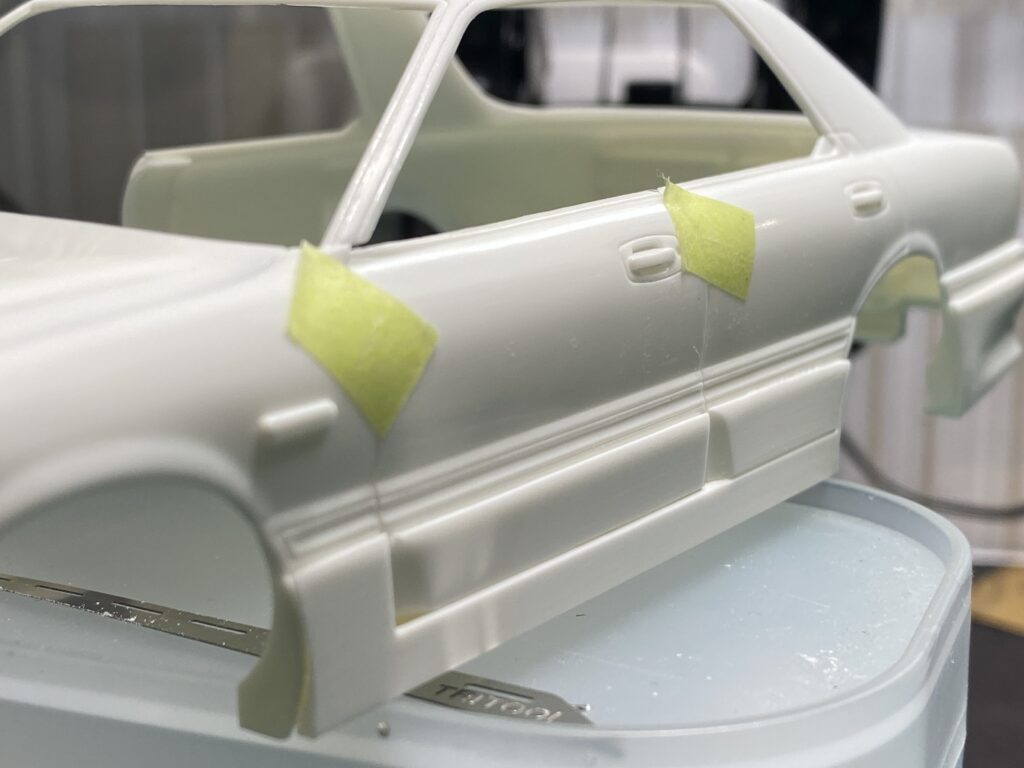

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのピンクサフェーサーを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。