1/12 AOSHIMA HONDA MONKY CUSTOM TAKEGAWA Ver2 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマアンバサダーとしての制作で、ホンダモンキーを制作していきます

モンキーはプラモの時間の元愛車でもありますので、張り切って制作していきますね

このpart1では手軽にできるディティールアップポイントを6つほど、収録しました

塗装の前にしておく加工がメインとなりますので、ぜひご覧ください

まずはモンキーがどんなバイクなのかおさらいしていきましょう

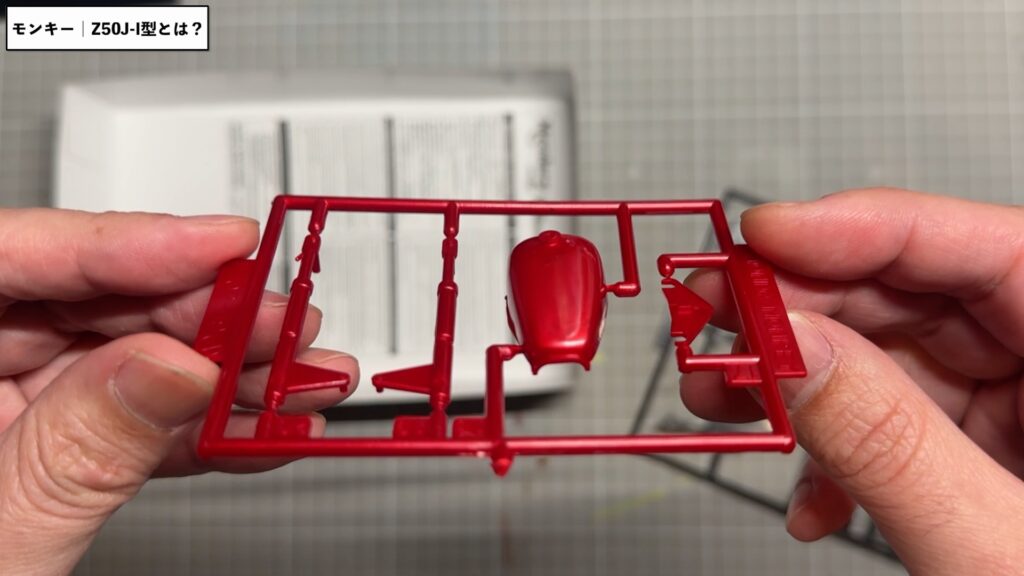

モンキー|Z50J-I型とは?

1960年代、日本のレジャーブームの中、ホンダは遊園地用に「子どもも乗れるバイク」として初代モンキーの原型となる「Z100」が開発されます

小さな車体に折りたたみ可能なハンドルを備え、軽トラックにも積める利便性は、たちまち人気を集めます

そして1974年、Z50A型・Z50Z型からフルモデルチェンジする形でZ50Jが誕生

50ccのコンパクトエンジンながら、本格的なバイク性能を備え、誰でも気軽に乗れるデザインが魅力でした

燃料タンクは4Lへ増量

1978年Z50J型が進化しこのキットのモデルでもあるZ50J-I型となります

燃料タンクが5Lへ変更され、形状もティアドロップ型になります

1984年には変速機構をロータリー式からクラッチ式へ変更し、形式をA-Z50Jとします

1992年には電装が12V化となり後期型へ

モンキーは弱点を潰すように数年ごとにマイナーチェンジを重ね、限定モデルやコラボモデルもたくさん販売され、1978年の発売開始以来30年ものロングセラーとなりました

1992年からの後期型は非常に完成度が高くなったことにより、カスタムをするならこのモデル以降がベターとされ、その自由度の高さからカスタムパーツもたくさん販売され、各々のモンキーを作り上げることもできるなど、プラモデル感覚で楽しめたバイクでもありました

現在では50ccエンジンのモンキーは生産が終了し、125ccのエンジンを積んだモンキーに進化しています

今でも「モンキー」の名前を聞くだけで、懐かしい思い出が蘇る方も多いのではないでしょうか?その小さな体に秘められた自由と冒険心は、時代を越えて愛され続けています

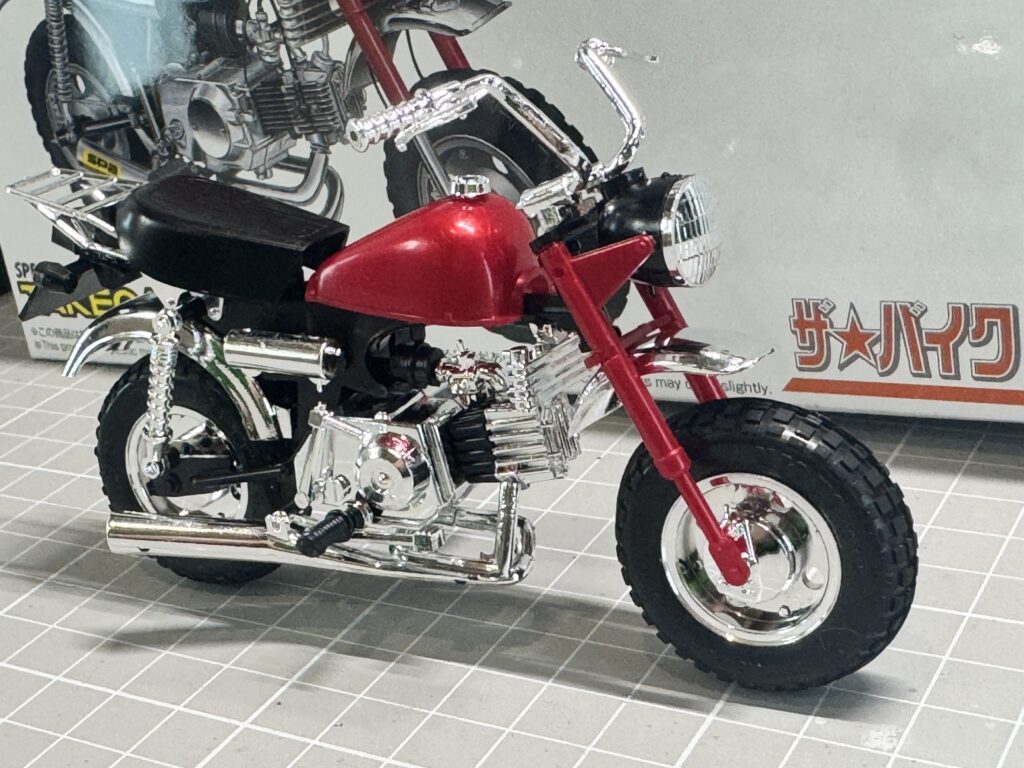

早速仮組みをしていきたいと思います

仮り組み

さあ仮組みです

パーツ点数は昔と変わらず少なめでオプションパーツである武川製のパーツが追加されています

主な追加パーツは、トルネードマフラーにTLシート、オイルキャッチタンクに武川のステッカーデカールです

武川はモンキーをカスタムする上で外せないチューニングパーツメーカーで1977年の創業以来、モンキーやカブと共に歩んできたパーツメーカーと言っても過言ではないほど

このキットにフューチャーされているトルネードマフラーなんかはわたくし自身でも取り付けていましたし、エンジンのボアアップキットなんかでも武川は有名です

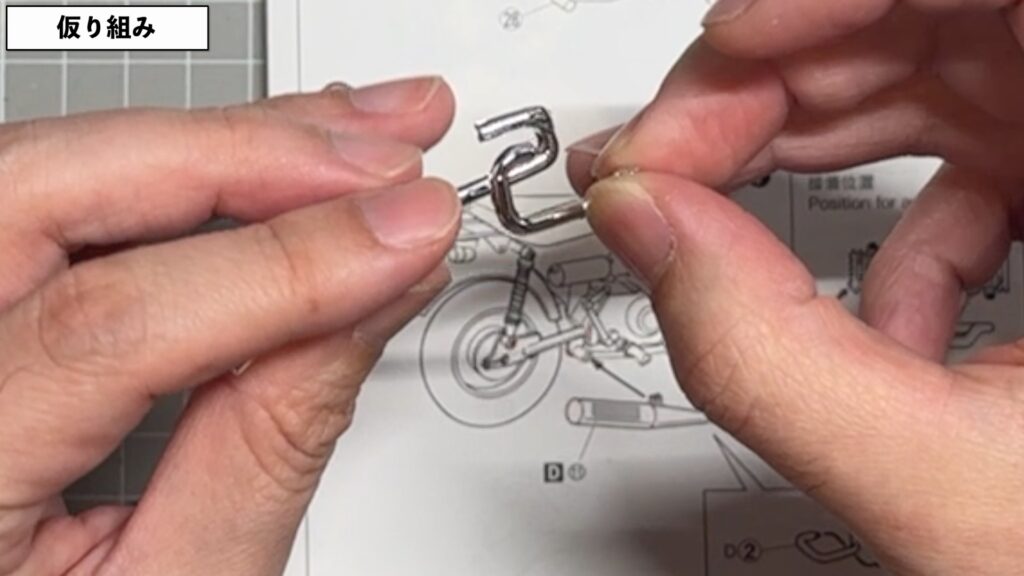

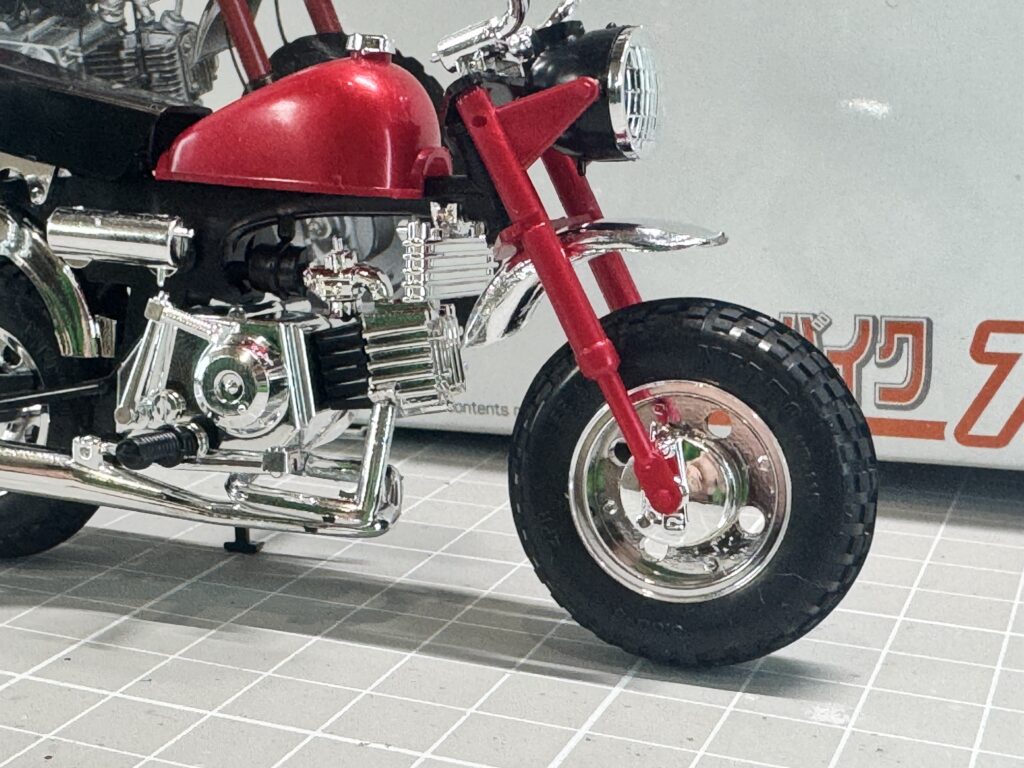

仮組みではフレームを組み上げるところからスタート

フレームはバイク模型によくある造形で2分割されたパーツを合わせ、そこにホイールを取り付けていくタイプ

そしてフレームには各パーツを取り付けるダボが集中しているので、ここはキットの肝となる部分でもありえるでしょう

フレームを真っすぐ取り付けないと完成時に曲がってしまったりするので、本組みの際は注意しながら進行していきたいと思います

トルネードマフラーは2分割せいでやや組み立てにくい部分でもありました

ここは粘着力がしっかりあるセメダインハイグレード模型用接着剤を使うといいでしょう

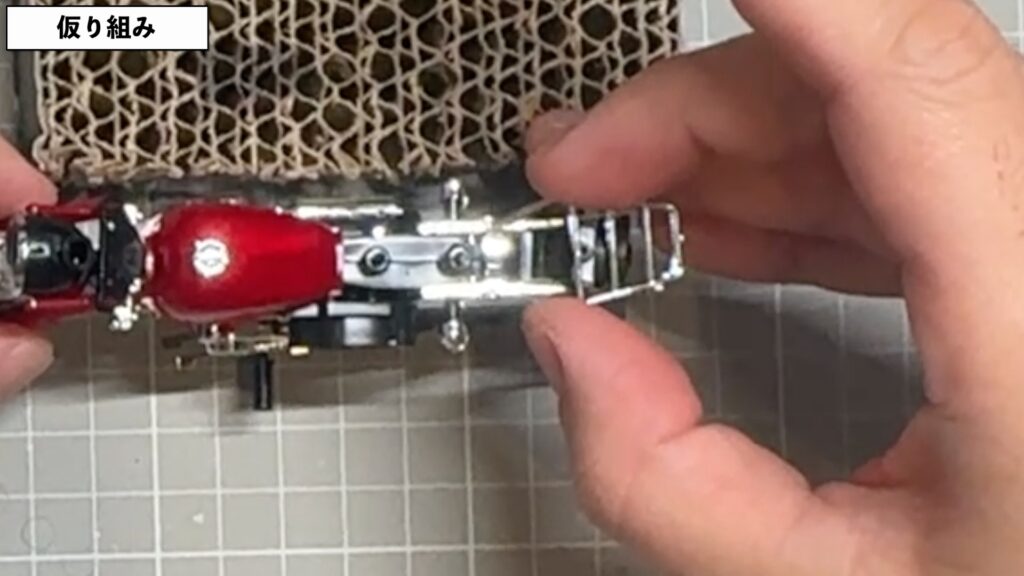

タンクまで取り付けたらフロントセクションへ

フロントもバイク模型のそれで2本のフォークをプラケットで固定していく形です

そのあと全体へ

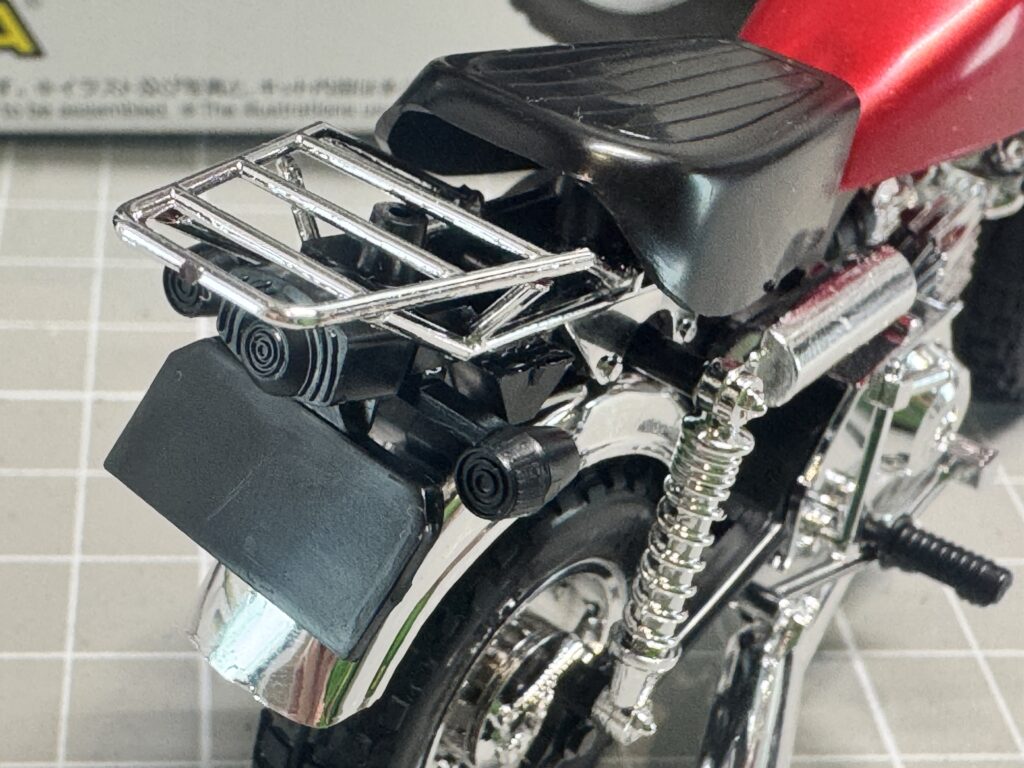

キャリアの取り付けが難しく何度かトライしてしまったので、ここは本組みまでにスムーズに組み立てられるようにしておきたいところです

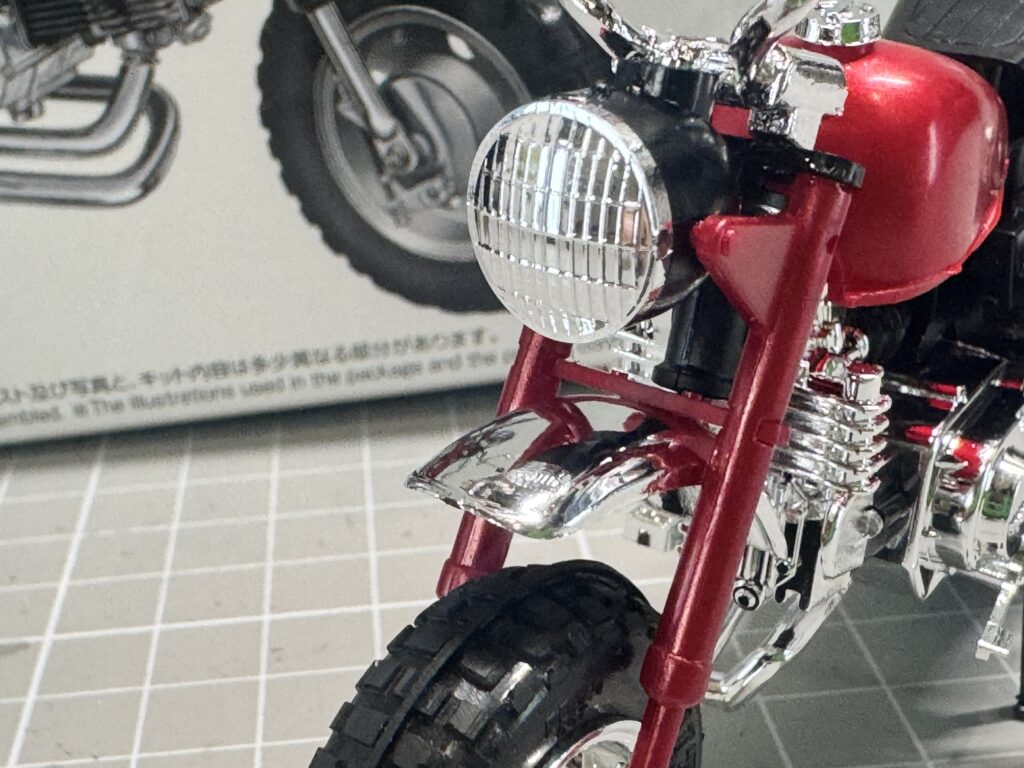

仮組みが出来上がったキットを見てみるとそこには可愛い可愛いモンキーが現れました

同時に元モンキー乗りとしてディティールアップできそうな箇所が何個かあるので、アオシマの意向を汲みつつ手を動かしていきたいと思います

ディティールアップポイントの確認

そこで完成に向けてディティールアップポイントをまとめて見ましたので、共有いたします

まずはリア周りでは、サスペンションの造形をリアルに、それとスプロケに穴をあけもっとリアルにしたい、シートは穴を開けて鋲を再現、再度カバーはカクカクしすぎなのでなんとかしたい

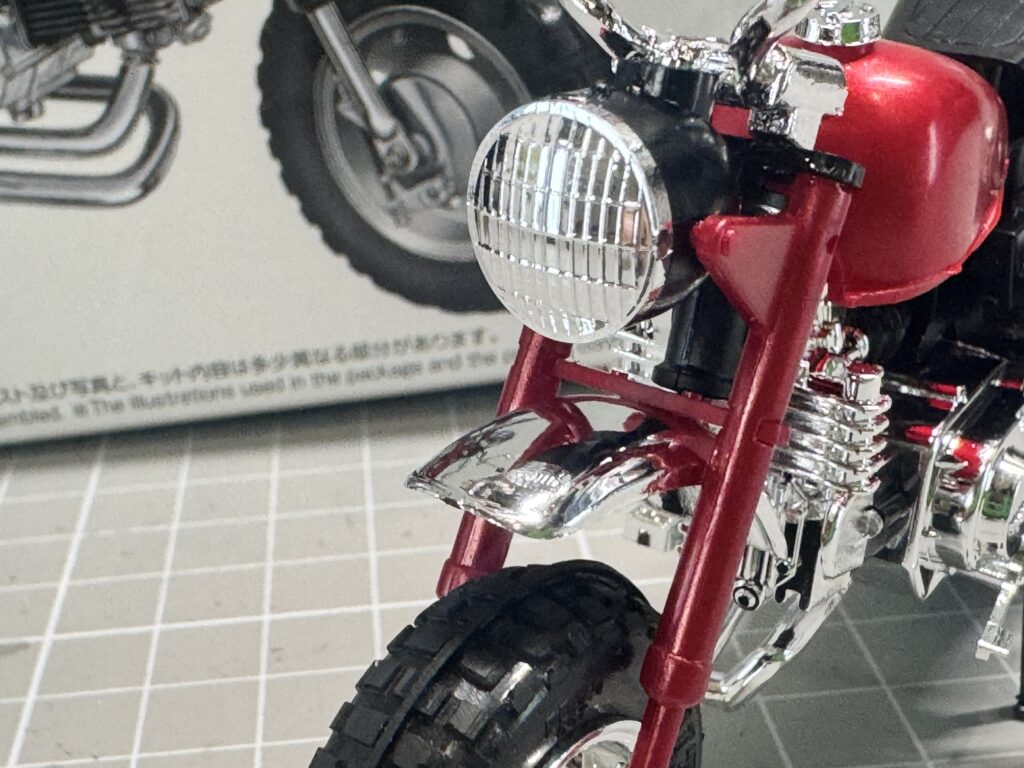

フロントはライトレンズまでメッキパーツなのでクリアレジンを使い3Dパーツに置き換えたい、78年製なのにクラッチレバーが付いているのでカットしたい

タンクは裏側を作り、燃料コックを取り付けたい

エンジン部分はシリンダーとヘッドを3Dで作り直したい、腰下パーツがカクカクしているのでなんとかしたい、マフラーは形が似ていないのでなんとかしたい、キャブレターはエアクリを3D製のパワーフェイルターに置き換えたいのでカット、オイルクーラーの裏側をなんとかしたい

最後はパイピングをできる限りやりたいと言ったところです

早速手を動かしていきます

タンクをディティールアップ

まずはタンクからいきます

タンクはプレスラインをしっかり整え、裏部分に取り付けに支障が出ないように蓋をし、さらにモールドされていない燃料コックを3Dで作り込み取り付けたいところです

タンクの裏にマステを貼り付けて、形状をなぞったら0.5mmのプラ板に写しカット

取り付け部分は穴あけパンチで4mmの穴を開けました

高さが必要なサイド部分はエポキシパテをもり嵩上げ

その上から再度プラ板を取り付け、燃料コック取り付け部分にはピンバイスで1mmの穴を開けておきます

シートとサイドカバーの加工

次にシートとサイドカバーの加工です

シートは片面で六個の穴をあけ鋲を埋め込みリアルにしていきます

シートにマジックで印をつけたら0.8mmのピンバイスで穴を開けます

等間隔でじっくり開けたら、シート全体にあるバリをペーパーヤスリの320番~1500番まで均し完了

サイドカバーはカクカクしすぎですので、実車同様角をとり丸めていきます

こちらもシート同様、ペーパーヤスリの320番~1500番まで順に均していき完了です

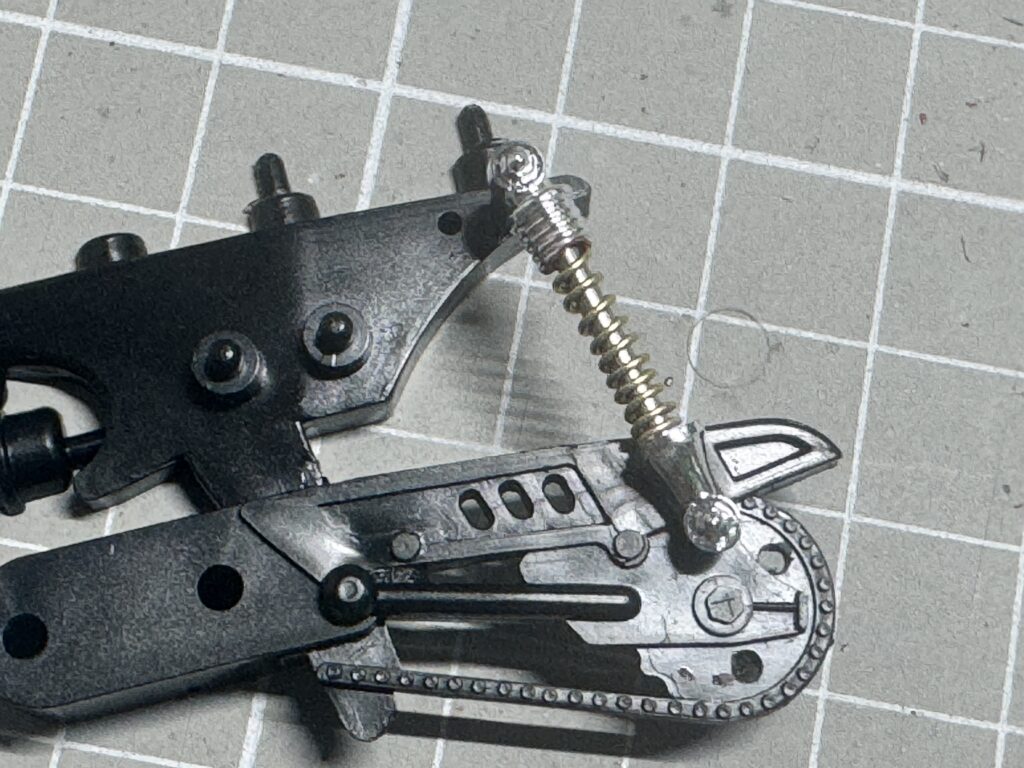

リアサスペンションをディテールアップ

続いてはリアサスペンションのディティールアップです

サスペンションの上の部分と下の部分を使うので、上部分はスプリングが詰まっているところを残しながらカット

下の部分はスプリング部分を残さずカットです

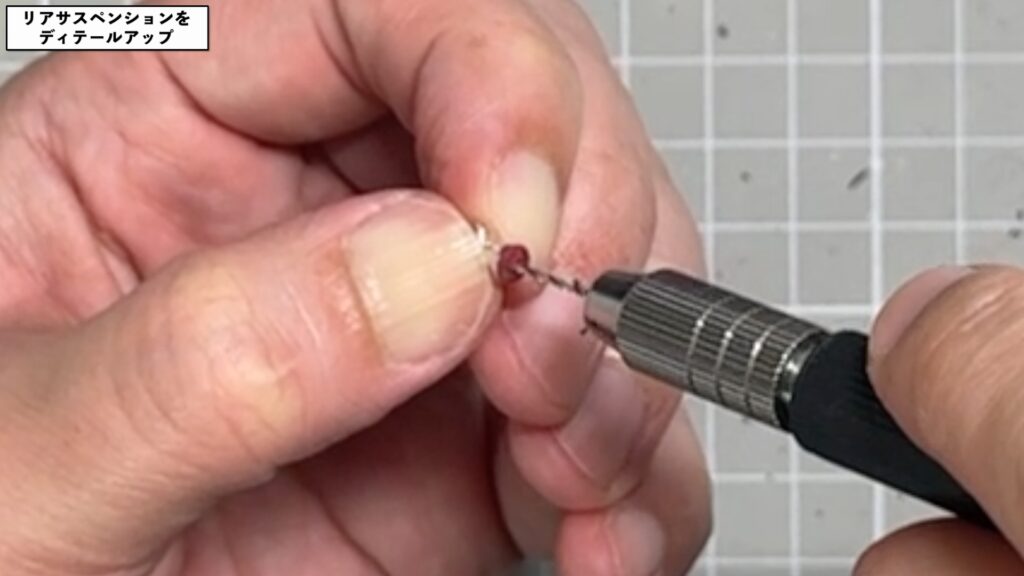

そしたら次はカットした上下パーツにシャフトを通すので2mmのピンバイスで穴を開けていきます

1mmから始め2mmまで、まっすぐになるよう注意しながら穴あけ完了

ここに2mmのステンレス製シャフトを埋め込み、真鍮線でスプリングを再現していきます

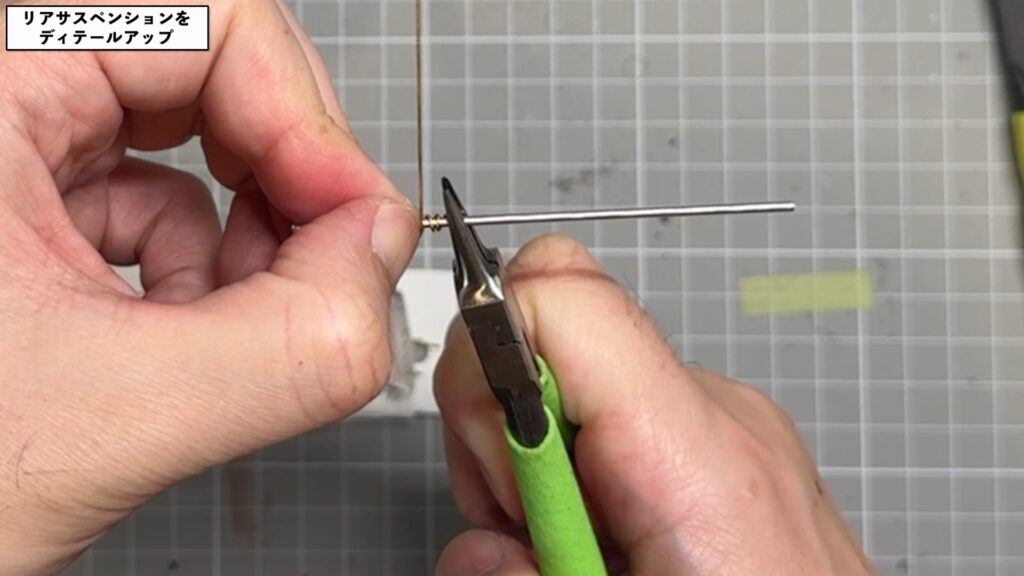

真鍮線とシャフトは鉄切りバサミでカット

真鍮線は0.6mmのものを使用し、シャフトに巻き付けていきます

指でスプリング幅を等間隔に調整したら、カットしたパーツにシャフトとスプリングを取り付け完了です

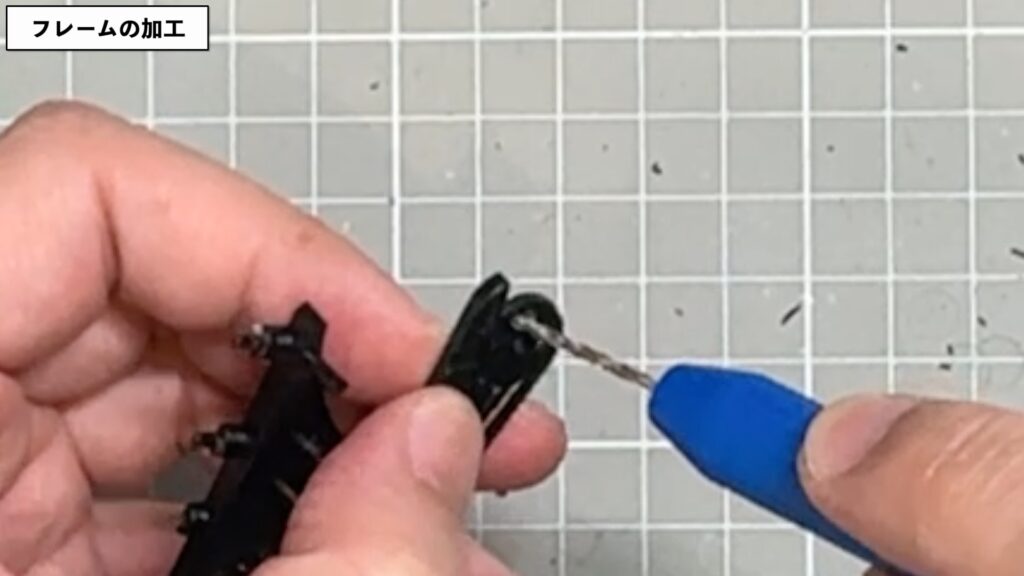

フレームの加工

次にフレームにモールドされている部分を加工していきます

スプロケ部分は穴がなくリアルさに欠けるので穴を開けていきます

3箇所丸い穴があるスプロケと妄想し、隠れている部分を除き2箇所に1.5mmのピンバイスで穴を開けました

チェーン部分にも手を入れていきます

ボルトの隙間を狙って縦方向に0.6mmのピンバイスで穴を開けます

スプロケに重なっている部分は貫通させずに進行

センターにモールドされているエアクリはパワフィルに換装するのでカット

カットしたらヤスリで均します

スイングアームやチェーンカバーはフレームに一体モールドとなっているので、こちらは筋彫りをし別パーツ感を出します

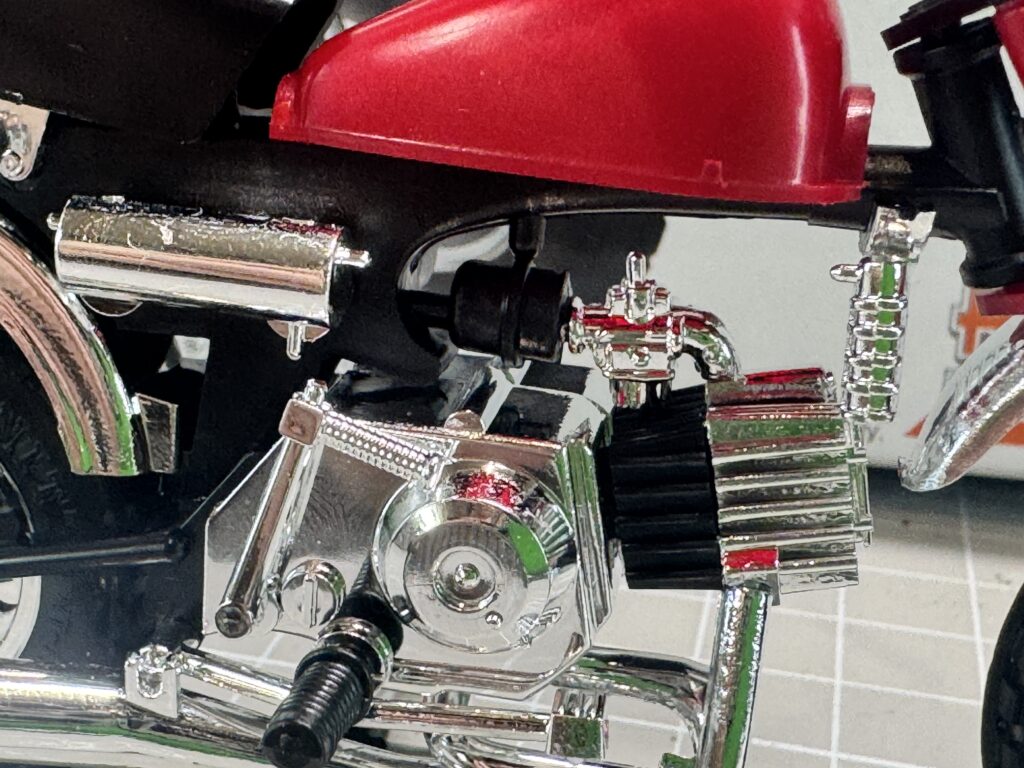

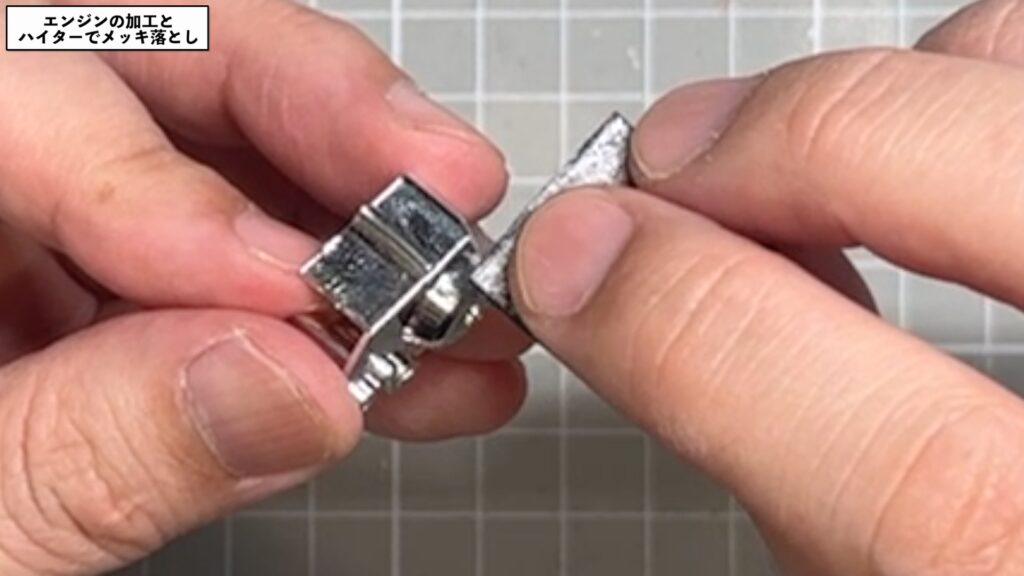

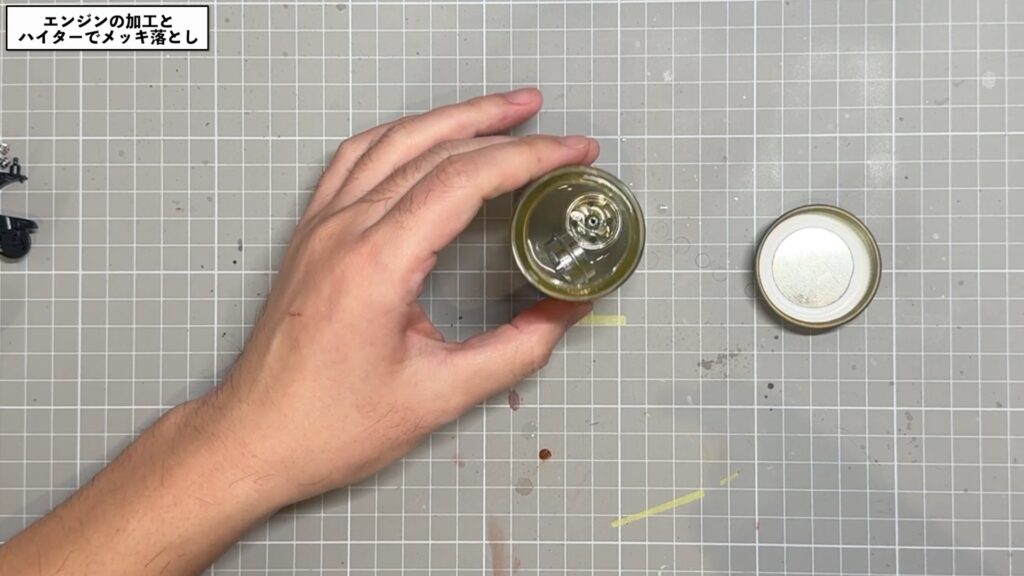

エンジンの加工とハイターでメッキ落とし

続いてはエンジンの加工ですが、本当なら3Dで作り直したいところですが、大変そうなので、カクカクしたモールドをペーパーヤスリで角を落とし丸めていきます

320番~1500番まで順に均していき完了です

そしてメッキを落としたいパーツは瓶にまとめハイター漬けにしていきます

ハンドルと前後フェンダー以外をドボンしておきました

加工したパーツを仮組みし一旦確認です

下地塗装

問題なしなので、最後に本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォブラックを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば、必須作業になります

また、パーティングラインやゲート痕を消すために、パーツ表面を削ったり、ヤスリのあとが残ってしまった場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるか!

これが重要な事かと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々鏡面仕上げの工程で、時間を短縮出来たりするなど、効率があがります

ゲート痕なども消えて、滑らかな外装パーツとなったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はリア周りの組立までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました。

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。