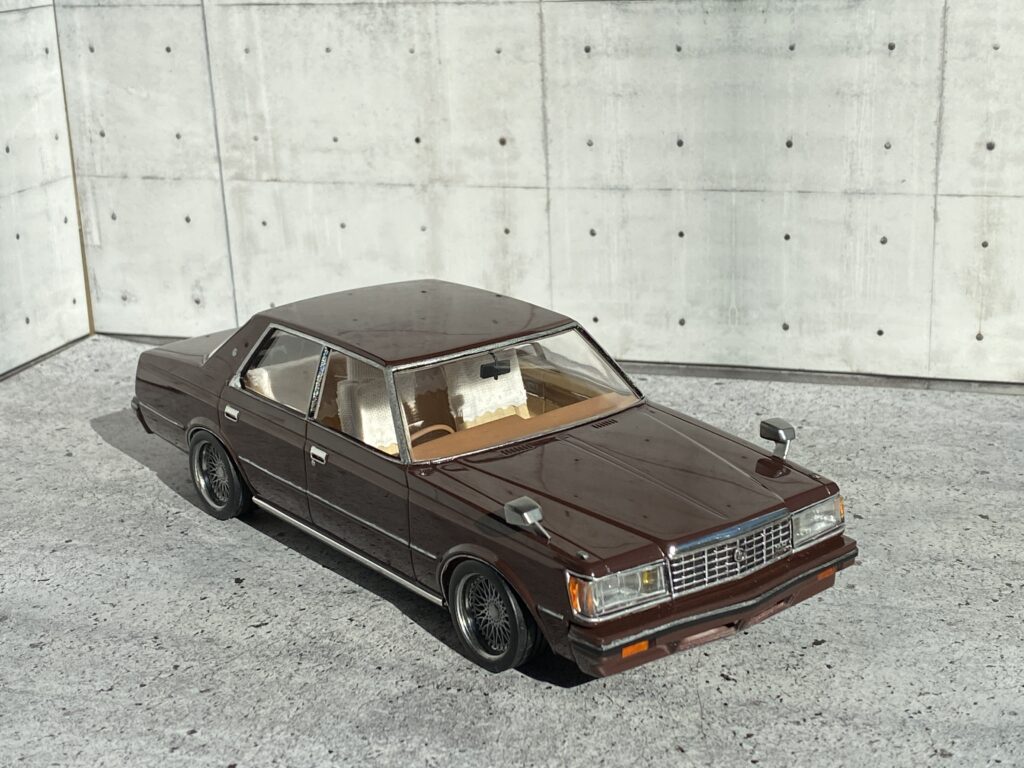

1/24 FUJIMI TOYOTA CROWN MS110 part3

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

クリア塗装

今回の動画はフジミのクラウン、通称鬼クラの完成までをお届け致します

さっそくまずはクリア塗装から

クリア塗装の工程は全部で3回

使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワークHGエアーブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3(GX100)をガイアカラー薄め液(T01)で「1:1.5」に薄めて吹き付けています

塗装工程1工程目は、少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹きつけ

2工程目は角部分からはじめ全体をまんべんなく塗装していき

2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき

3工程目は仕上げで、全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます

万が一垂れてしまった場合は、IPAで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど、悲惨な事になりますので、慎重に塗装を行っていきます

研ぎ出し

次に研ぎ出しを行っていきます

クリア塗装後充分に乾燥させた塗装面は、一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだおうとつが存在しています

このおうとつを消していく工程です

徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています

研ぎ出し工程としては3回の工程

1工程目は2000番のペーパーヤスリで水研ぎをしていきます

艶が出ているクリア塗装面の艶を消していく感覚で水研ぎ

2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の神ヤスを使い

それぞれ6000番、8000番と番手をあげつつ水研ぎをしていきます

鏡面の目安としては、反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し、表面を滑らかにしていきます

2000番から始め、マットな面が徐々に艶が出てきたことを確認し終了です

鏡面仕上げ

続いて鏡面仕上げの工程です

鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります

ドレメルというメーカーのミニルーターにスジボリ堂のバフを取り付け作業を行っています

1工程目はタミヤコンパウンドの粗目で1周

表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます

1工程目で粗目のコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながら艶を出していきます

2工程目はタミヤの細目(さいめ)で1周

3工程目はタミヤの仕上げ目で、限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます

万が一途中で角が出てしまったら、慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ

バフが届きづらい奥まった箇所は、タミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます

マスキングと塗装

続いてマスキングと塗装です

ボディをはじめとした外装パーツの重ね塗りとなります

まずはボディから

サイドモールとサイドシルを塗装していくのでマスキングをしていきます

タミヤ製6mmのマスキングテープをカットし貼り付け

サイドモールより上の部分は塗装しないので、パーツが入っているビニール袋をカットしたもので全体をマスクしていきます

フロントバンパーとリアバンパーも同じ要領でマスクした後、エヴォブラックを塗装しました

メッキモールの塗装

次にメッキモールの塗装です

80年代の車は今の車と比べると本当にメッキ使用部分が多く高級感あふれる車ばかり

現代の車にはない特別感を演出するツールとして欠かせない部分でもあります

ウインドウモールにサイドモール、フロントリア共にレンズ部分

これらをしっかり塗装し煌びやかな演出を施していきます

各パーツ部分の塗装順としては

まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行なっておきます

その筋を入れた箇所にスミ入れ塗料ブラックを流し込んでいきます

流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で、はみ出た部分を拭き取ります

次はメッキの表現としてクロームマーカーを使用し各部を塗装

サイドモールは角の部分のみメッキを塗装したいので、マスキングをしつつ塗装していきました

最後にウインドウモール内側には4アーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装

メッキモールの両端にブラックを入れることで実車感がアップ

プラモの時間では欠かせない工程です

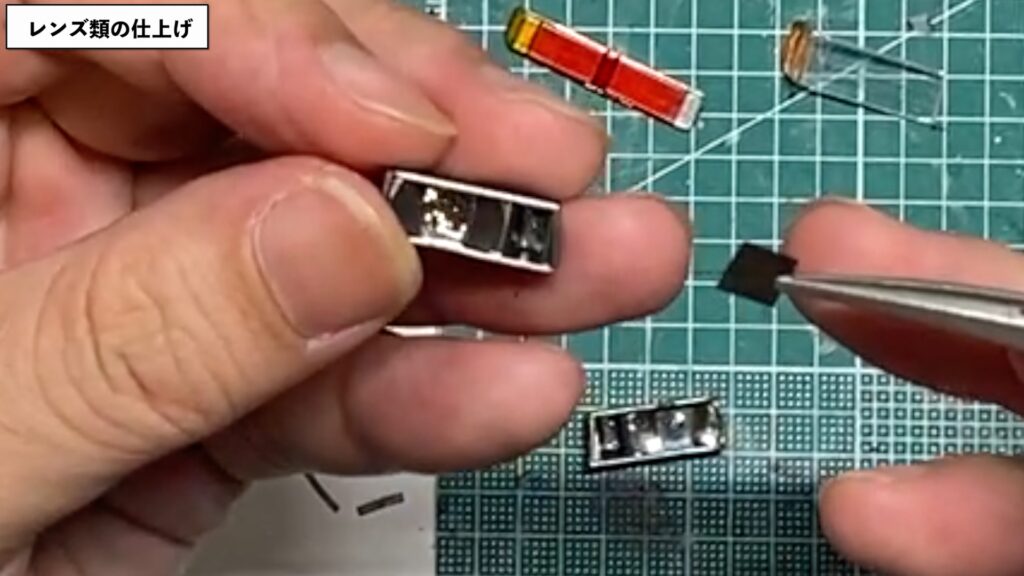

レンズ類の仕上げ

次にレンズ類の仕上げです

エアブラシでクリアオレンジクリアレッドと順に塗装しておいたテールレンズに対し、筆を使用しエナメルレッドをリフレクター部分に入れていきます

サイドマーカーやウインカーはエナメルシルバーを下地にしクリアオレンジを塗装

各クリアレンズ類は裏面から透け防止、発色UPを目的としエナメルシルバーを塗装

3Dプリントで出力したフロントのリフレクターはハセガワのミラーフィニッシュをカットし貼り込んでいきます

ランプ部分はピンバイスで穴を開け、インセクトピンをカットしたものを接着

フォグ部分はクリアイエローを入れておきました

リアトランクのオーナメントは1mmのプラ板をカットしたものを4アーティストマーカーシルバーで塗装し付属のデカールを貼り付けた後、レジン液で保護

鬼クラのリアはこの部分がないと始まらない気がするのでしっかり仕上げていきます

仕上げ

最後に仕上げです

細かな部分まで研ぎ澄ませてきたパーツ達をガンガン組み付けていき完成まで一直線

苦労した部分やファーストインパクト時に描いた完成イメージと照らし合わせながら作業です

個人的にはパーツを一つ組み込んで際にニヤッとできたら勝ち

自身が納得できなければ人は動かせません

これものすごく大事なことです

そんなことはどうでもいいとして作業はというと

ウインドウ、ルームミラー、内張をボディに取り付け

ルームミラーはハセガワのミラーフィニッシュを貼り付けてあります

次にフロント部分のバンパー、リフレクター、ヘッドライトレンズを取り付けたらシャシーとボディを合体

リアはテールレンズにバンパー、オーナメントを接着

最後にキーシリンダー部分にはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを接着

コーナーマーカーには下地にシルバーでクリアスモークを重ね、ワックスで磨き上げ完成となります

このキットの第一印象はプロポーションは最高なので、ヘッドライトをしっかり作り込める技術があればかっこいいものが出来上がると思っていました

3Dプリンターで作り込める技術を身に付けたので、やっと自信を持って作ることができた一品です

ヘッドライトリフレクターにホイールにタイヤ、インテリアでは当時流行していたスピーカーにシートベルトバックル

これらは全て3D出力によるもの

鬼クラをまじまじみると、3Dプリンターを本当に買って良かったとしみじみ思えてきます

シートにはこれも当時の定番であるハーフのレースシートカバーを再現

パート2で制作過程を紹介しているので是非ご覧ください

完成した鬼クラのイメージとしては、昔乗っていたものを50歳あたりでまた買い直し、当時物のパーツでドレスアップした鬼クラというところでしょうか

そんな妄想をしつつ今回はここまで

ご視聴頂きありがとうございました

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

■YOUTUBE