Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/puramo/puramonozikan.com/public_html/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/puramo/puramonozikan.com/public_html/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

1/24 AOSHIMA HONDA STEPEGN MODULO RF3 part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマアンバサダーとしての制作で同社の2代目ステップワゴンを制作していきます

青島文化教材社(AOSHIMA) 1/24 ザ・モデルカーシリーズ No.SP12 ホンダ RF3 ステップワゴン モデューロ ’01…

2代目ステップワゴンは後期型ではありますが、自身の元愛車でもありますので、当時を思い出しながら楽しんで制作してみたいと思います

まずはどんな車だったのか情報を集めていきましょう

2代目ステップワゴンとは?

日本のミニバンの多くがキャブオーバータイプのFRレイアウトを用いていた1990年代当時、まだ珍しかったFFレイアウトのボンネットタイプのミニバンとして登場

乗車定員8名となるパッケージングの良さと、価格帯の広さから販売面で成功を収め、他社からも対抗車種の展開がはかられました

初代はファミリー向けのコンセプトで月間販売台数1万台以上の大ヒットを記録。

実用志向の箱型デザインが、新鮮でスタイリッシュに映ったことも人気の理由だった

2代目ステップワゴンとなるRF3型は2001年4月5日に登場

外観にも先代モデルの特徴を多く残しているが、プラットフォーム・ボディ・サスペンションは専用に開発されたものが使用されました

特にボディは安全性の向上が図られたほか、ステップが45mm低床化

先代と比べるとシルエットは角がとれ丸くなった印象がありました

エンジンはi直4DOHC ,i-VTECが装備されたK20型を新たに採用

先代よりパワーアップしストレスのない動力性能を手に入れます

ペロブスカイト三元触媒システムの採用により全車で優良低排出ガス車を取得します

グレードタイプは「子供」を意味する英単語『KID』からK ,I,D

そして廉価仕様のYを加えた4タイプが用意され、インテリアでは全体的に先代よりも質感がアップ

シフトレバーの位置が先代のコラムシフトからインパネシフトに変更されました

そしてステップワゴンといえばフルフラットモードなどの多彩なシートアレンジが特徴ですが、2代目でも4つのモードが楽しめるたり、ディーラーオプション「Modulo」などで走りも装備も幅広い層の支持を獲得し初代に続き好調なセールスを記録したのが二代目となります

仮り組み

まずは仮組みから手を動かしていきます

パッケージ内容としては、キットがモデューロ仕様ですので、エアロパーツが付属

グリルもしっかりモデューロのパーツが付属しています

そして驚いたパーツ構成が2つほどありました

まず一つ目がウインドウパーツです

最近の車らしくリアは透明パーツではなくプライバシーガラスのパーツがパッケージされていること

ここは塗装で表現かな〜とも思っていましたので、思いがけないラッキーパーツでした

同キットでゴリゴリのチューニングキットも発売されていますが、その影響もあるのかもしれませんがフロントまでもが真っ黒のパーツが付属していますので、カスタムしようとすれば出来るパッケージ内容ともいえるでしょう

2つ目はテールゲートが開閉可能ということです

ここの部分はアオシマの遊び心というか、車の特徴を作り手に楽しんでもらうギミックになっていると感じました

開閉後のゲート内側もバッチリ再現されていますのでリアリティは十分です

これでスライドドアも開閉できたらもっと楽しめそうですね

さて仮組みですが、足回りから進めていきました

足回りのパーツ構成は、恐らくカスタムを見据えての構成となっていて、ローダウンパーツも付属しておりやろうと思えばローダウンでも組み上げることができると思います

が、リアのパーツは少し接着面が不安定だと感じました

本組みではしっかり車高を決めた上でがっつり接着していきたいです

インテリアはシートの背面がガラ空きなので工作していこうと思います

ウインドウなどクリアパーツやボディとシャシーの合いはバッチリ

ボディ面ではリアバンパーが歪んでいたので手直ししながら

そしてホイールを手持ちのものに変更しつつ進めていく予定です

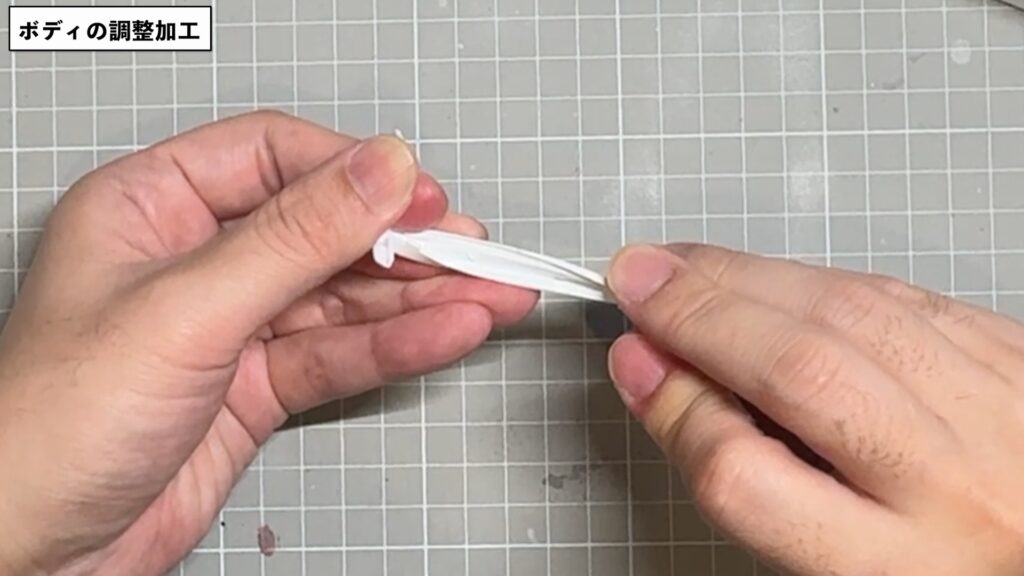

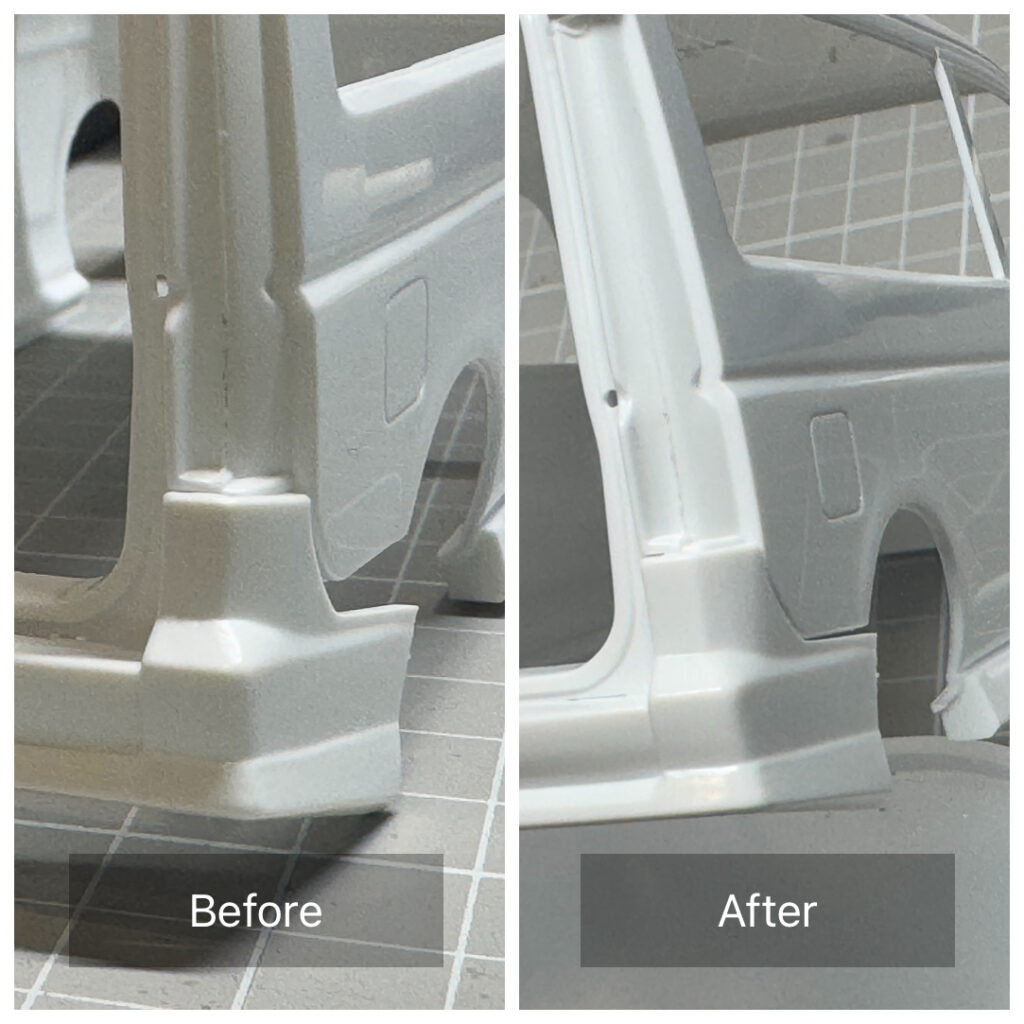

ボディの調整加工

早速ボディの調整、加工からです

まずは前後バンパーの部分

リアは運転席側が下側の地面にたれ下がるように捻れていたので、パーツを破損しないようい手で少しずつ捻りを加えていき修正です

サイドの部分も指で広げたりしボディとのチリを合わせていきました

フロントは捩れはなかったのですが、チリが合いません

少しふっくらしたフロントのような気もしたので、ボディ側を修正することにします

手で内側に少しずつ曲げていきチリを合わせていきました

リアもそうですが破損したら嫌なので最後に接着すれば問題ないラインになったところで合格とします

ボディ全体にの鍵穴は3D製のキーシリンダーを埋め込んでいくので1mmのピンバイスで穴を開けていきます

ドアミラーは接着面が狭いので真鍮線を仕込み支柱を作ります

ボディ側、ドアミラーパーツに0.5mmのピンバイスで穴をあけたら、0.4mmの真鍮線をミラー側に接着し完了です

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードでブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmのブレードは全体的な使用

0.2mmのブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています

リアルな完成度を追求するにあたりボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと

塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいシャープさが欠けてしまうので

塗装をする前の下準備の段階でしっかり彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると不自然なシルエットになってしまったりパーツが貫通し割れてしまう場合もありますので

あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3~5往復を目安に

丁寧に掘り込んでいきます

ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目給油口カバーやウインドウモールの外側を筋彫りし塗装に備えます

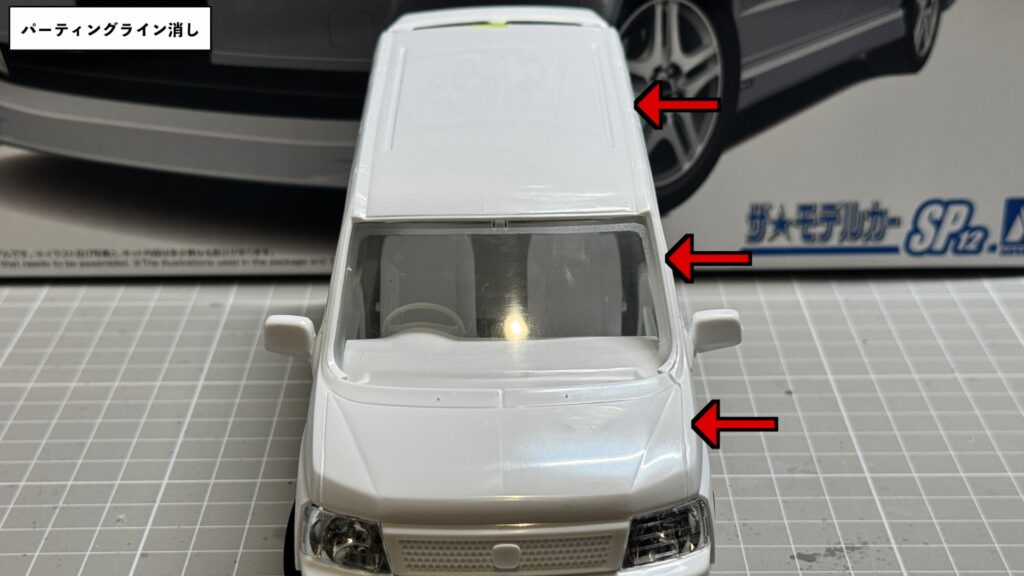

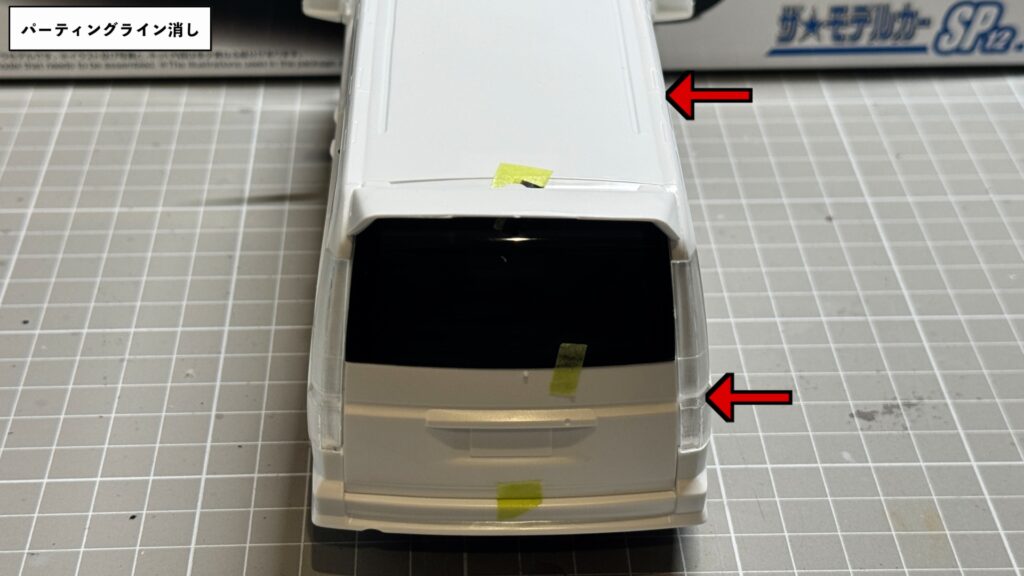

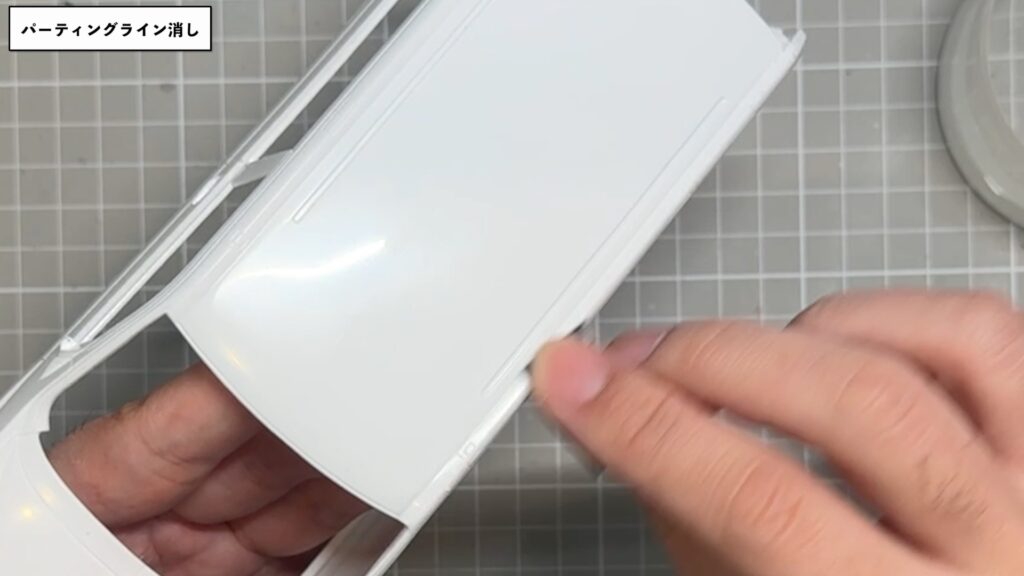

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェーサーエヴォグレーを吹いていきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。