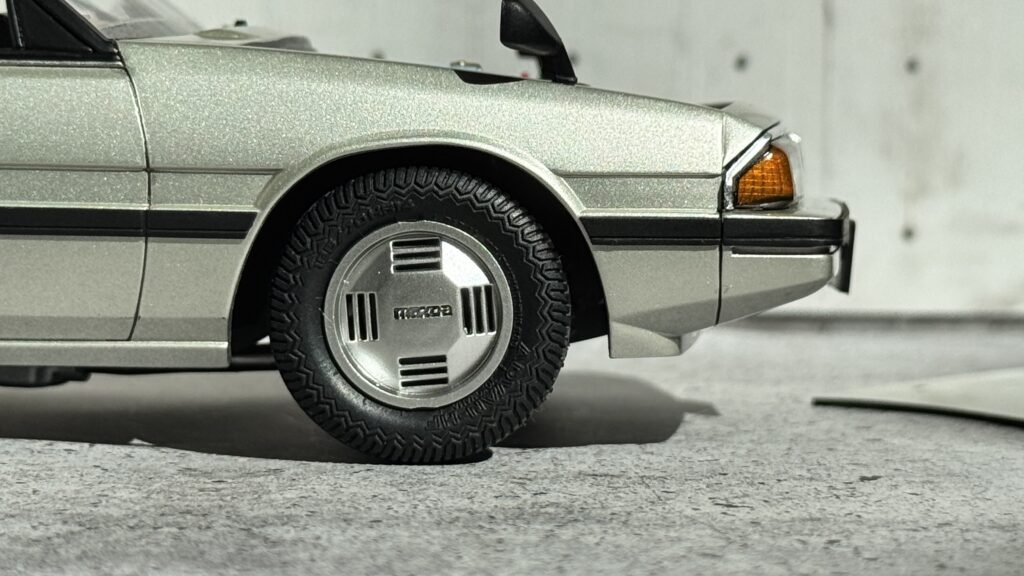

1/20 BANDAI MAZDA LUCE 4DOOR HARDTOP ROTARY LIMITED part3

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、懐かしのバンダイ製ルーチェを制作するシリーズ第3弾です。

パート1では仮組みや各部の調整といった塗装前の準備を、パート2ではエンジンの作り込みやインテリア塗装を中心にお届けしました。

そしてこのパート3では、ボディのコーティングから最終組み立てまで、完成までの様子をまとめています。

昭和の空気をたっぷりまとったルーチェに仕上がりましたので、ぜひ最後までご覧ください

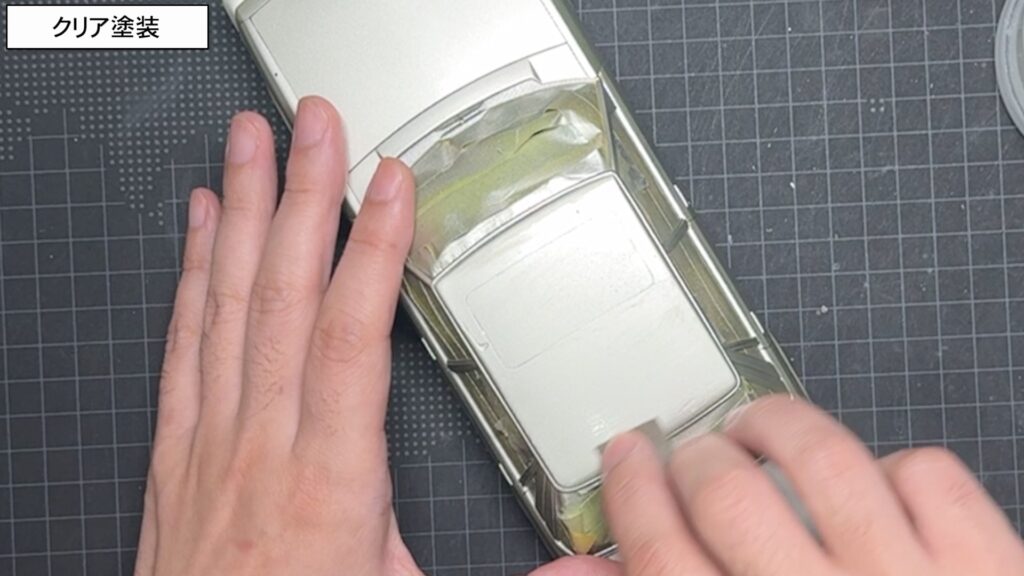

クリア塗装

まずはクリア塗装からスタートです。

今回は3回に分けてクリアを塗装していきます。

使用するエアブラシは、Gaahleriのアドバンスシリーズ「GHAD-68」。

クリア塗料はクレオスの「スーパークリア3(GX100)」を、ガイアノーツの薄め液(T01)で1.5倍に薄めて使っています。

最初の1回目は、少し距離を取って、ボディ全体にふわっとミストをかけるイメージで塗装をしていきます。

続く2回目は、まず角の部分から丁寧に塗装し、全体をまんべんなく均一に仕上げます。

このあとしっかり乾燥させるため、48時間ほど放置。

乾燥後は、2000番のペーパーヤスリで表面を軽く整えておきます。

そして3回目が仕上げの塗装。

塗料が垂れる寸前を目安にしながら、しっとりとしたツヤが出るように塗装ます。

最後に、薄め液(T01)を原液のまま遠めから軽く塗装して、表面をレベリングすれば完成です。

ただし、塗料が垂れてしまうと、IPAでのリセットや修正作業が必要になってしまうので、慎重に進めていきましょう。

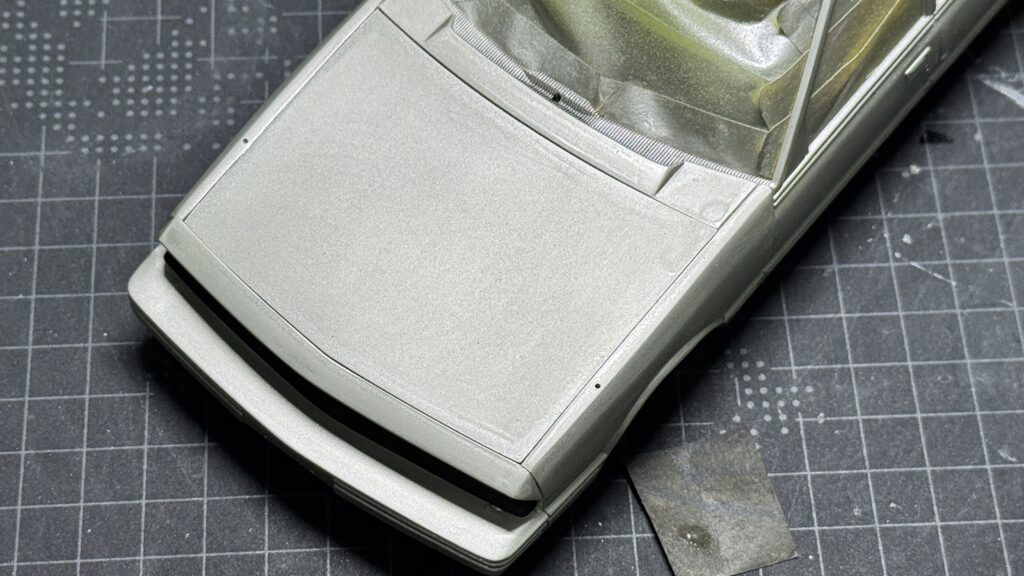

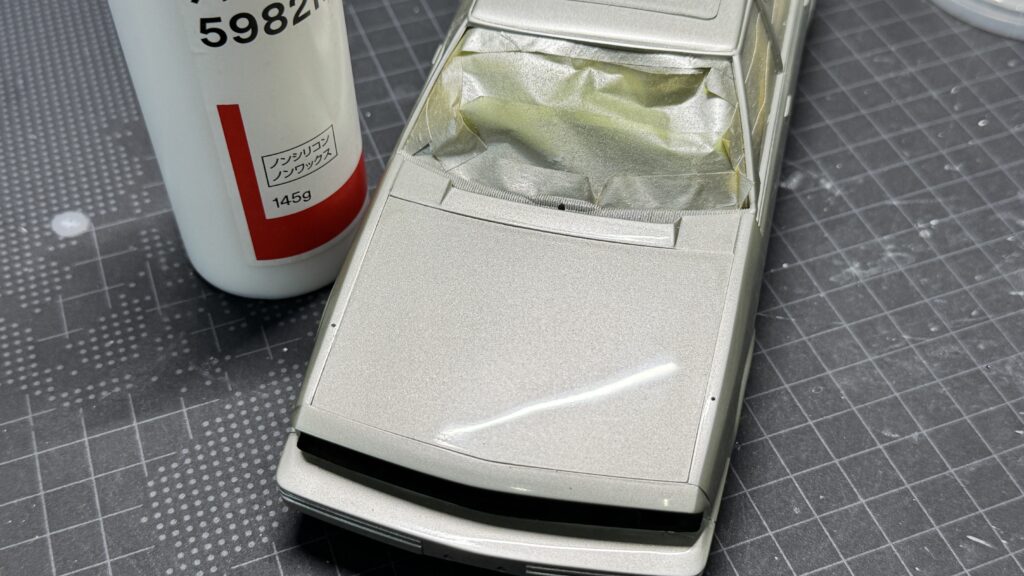

研ぎ出し

続いては、研ぎ出しの工程に入っていきます。

クリア塗装後、しっかりと乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、実はまだ細かな凹凸、いわゆるゆず肌が残っています。

この凹凸を取り除いて、滑らかな鏡面に近づけていくのが研ぎ出しの目的です。

この工程では、ペーパーの番手を徐々に上げながら滑らかな面を作っていくので、前段階のクリア塗装ではそれを見越してやや厚めに吹いておきました。

研ぎ出しは、全部で3ステップで行っていきます。

まず1工程目は、2000番のペーパーヤスリを使って水で研ぎます。

ツヤが出ているクリア面をあえてマットに落としていくような感覚で作業します。

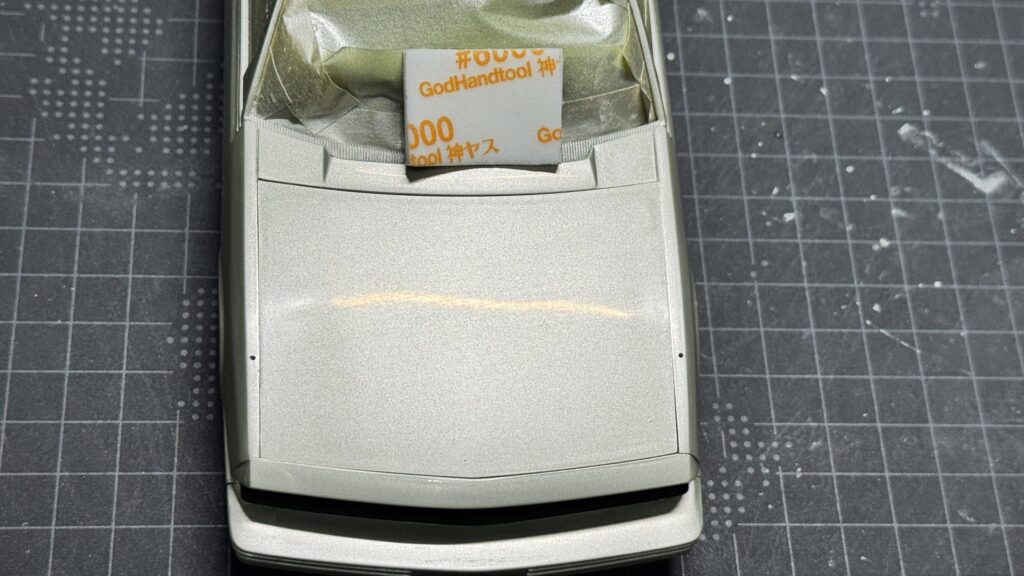

続いて2工程目と3工程目では、ゴッドハンド製の神ヤスを使用。

6000番、そして8000番へと番手を上げながら水を使って研ぎ進めていきます。

仕上がりの目安は、映り込む景色が歪まずに反射するくらいの滑らかさ。

研いでは拭き取り、表面の状態を確認しながら丁寧に進めていきます。

2000番でマットになった面が、番手を上げていくごとに徐々にツヤを取り戻してきたら、研ぎ出しは完了です。

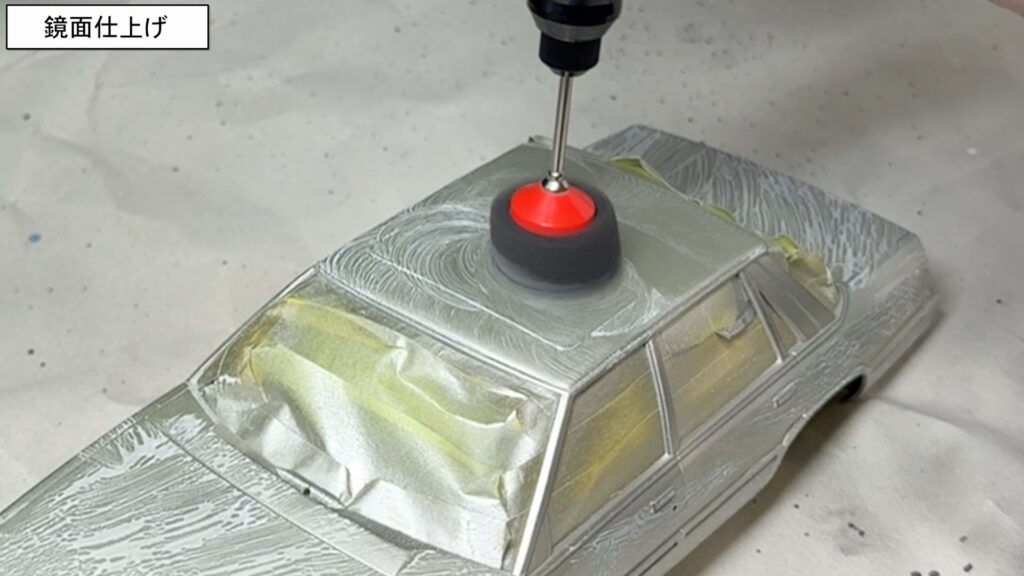

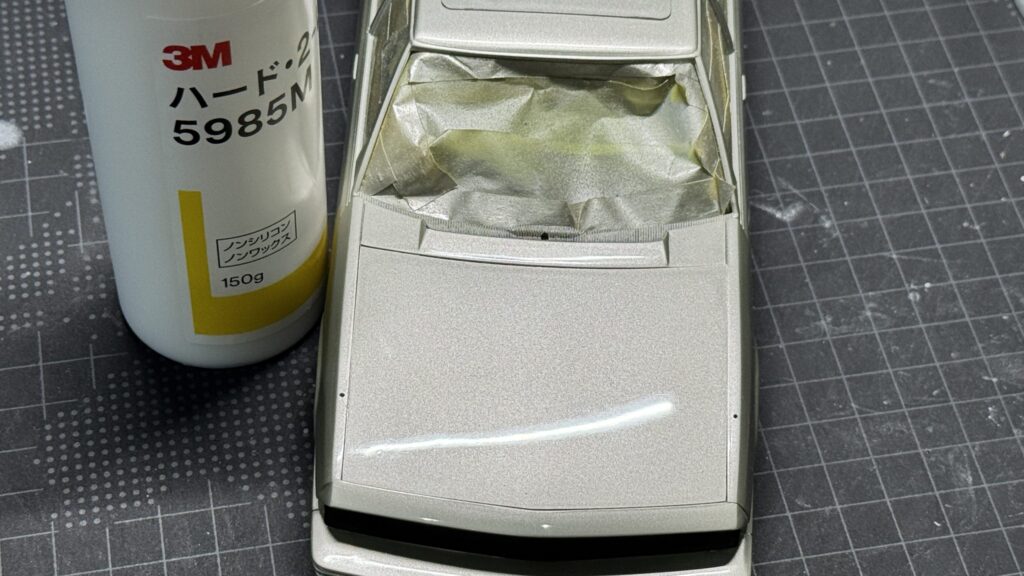

鏡面仕上げ

続いては、鏡面仕上げの工程に入っていきます。

この仕上げ作業は、全部で3ステップで行っていきます。

使用するのは、シーフォース製のリトルーターに、スジボリ堂のバフを取り付けたセット。

これを使って、表面をじっくり磨いていきます。

まず1工程目は、タミヤのコンパウンド「粗目」で全体を一周。

表面を一皮むくような感覚で、軽く研磨していきます。

この段階ではまだ深い傷は消えませんが、次のステップへつなぐための“ならし”として、表面のツヤを少しずつ整えていきます。

続く2工程目は、タミヤの「細目」でさらに一周。

ここで少しずつ傷を減らしながら、艶を引き出していきます。

そして3工程目は、タミヤの「仕上げ目」で最終仕上げ。

限りなく傷が目立たない状態を目指して、丁寧に磨き上げていきます。

もし途中で角が出てしまっても、慌てずに。

残しておいたボディカラーでタッチアップすればリカバリー可能です。

また、バフが届きにくい奥まった部分は、タミヤの研磨クロスや綿棒にコンパウンドをつけて磨いてあげると、仕上がりに差が出ます。

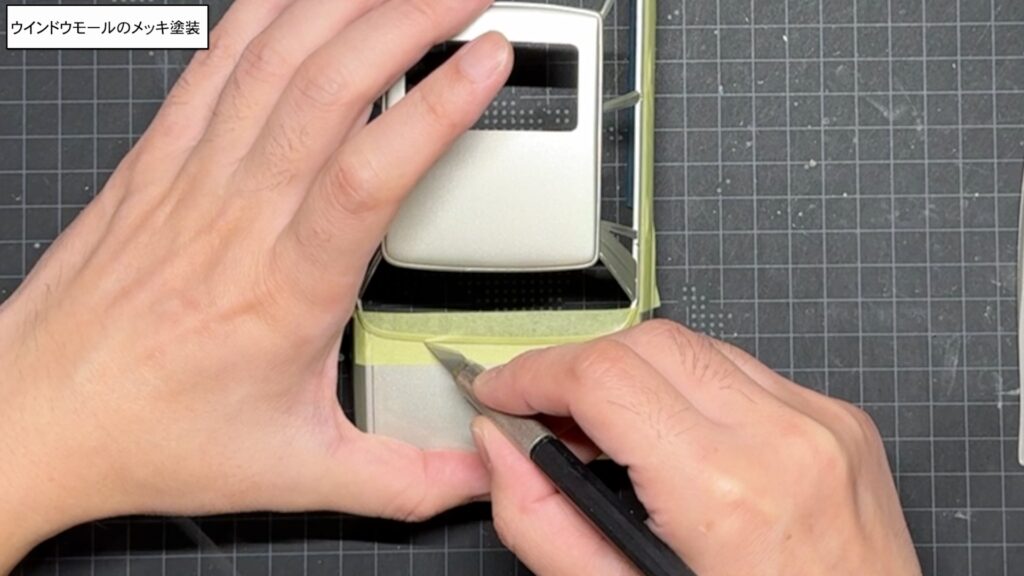

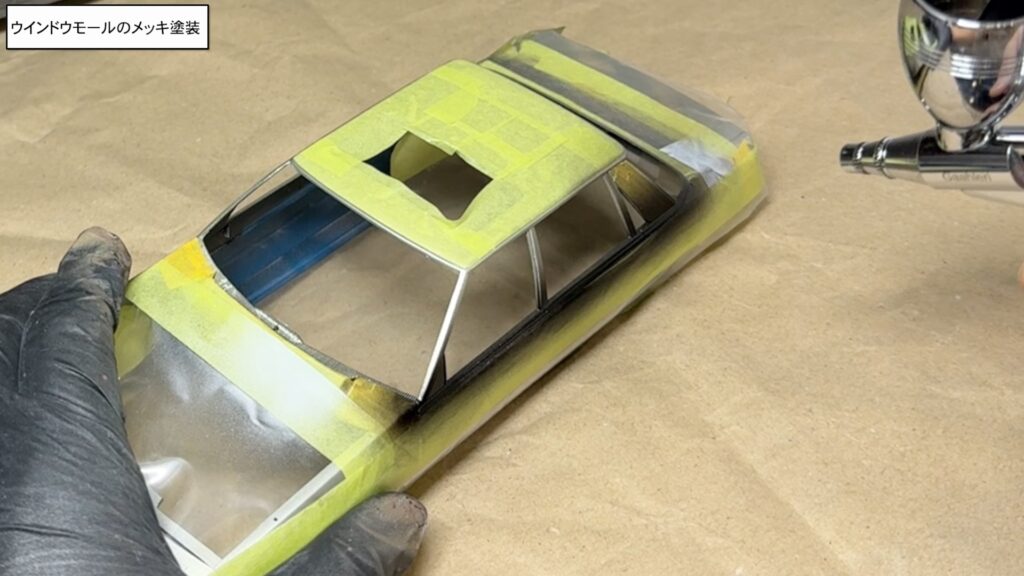

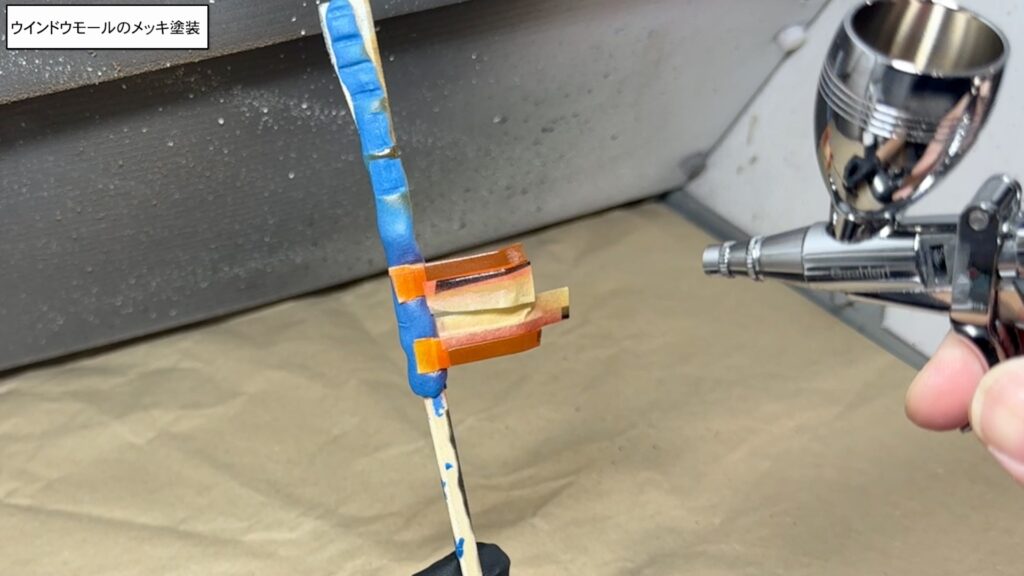

ウインドウモールのメッキ塗装

続いてはウインドウモールのメッキ塗装です。

この年代の車の特徴でもあるウインドウまわりのメッキモールは、再現方法がいくつかありますが、「プラモの時間」ではシュナイダーのクロームマーカーを使用します。

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

まずはモール内側のブラック部分を再現するため、丁寧にマスキングを行います。

R形状の部分は大まかにマスキングしてから、デザインナイフでカットして塗装したいラインを露出させます。

全体を余っているビニールなどで覆い、マスキングを完了させたら、エヴォブラックで塗装。

ブラック部分が乾いたら、その部分を再びマスクし、シュナイダーのクロームマーカーでモールのメッキを再現していきます。

はみ出した箇所は、エナメルのセミグロスブラックで丁寧にタッチアップ。

ボディにはスミ入れを施し、エナメル溶剤を含ませた綿棒で余分な部分を拭き取りながら、陰影をつけて立体感を出します。

この段階でリアパネルもあわせて塗装しておきます。

クリアパーツは、まずバックランプ部分をマスキングしてクリアオレンジを塗装。

その後、オレンジ部分をマスクしてクリアレッドを重ねます。

塗料が乾いたら裏面からシルバーを吹き、透け防止と発色をアップ。

最後に縁を4アーティストマーカーのブラックで縁取りし、引き締まった印象に仕上げます。

内張りはカーテシランプをシルバーとクリアレッドで塗り分け、グリルにはスミ入れを施して細部を引き締めます。

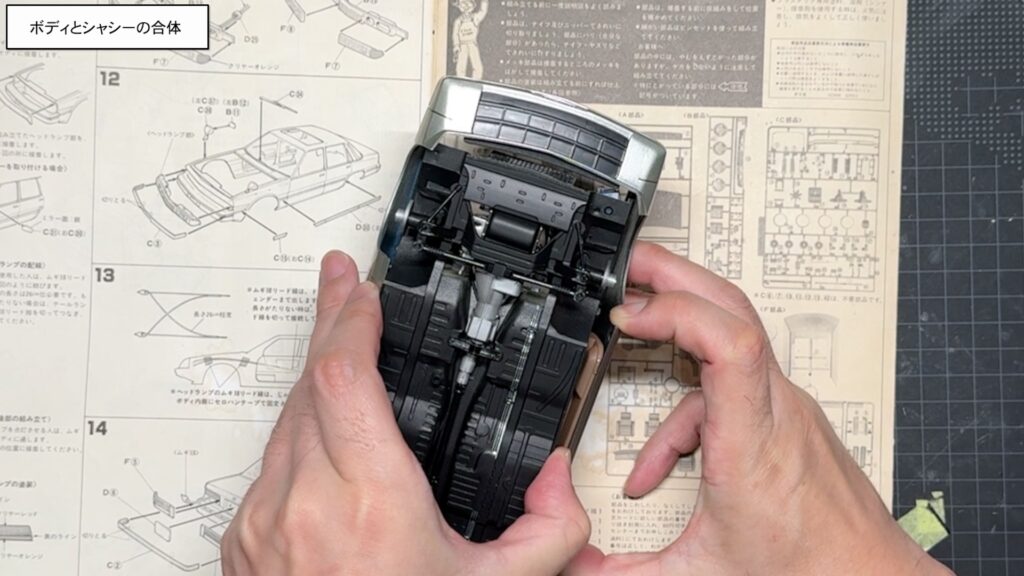

ボディとシャシーの合体

続いては、ボディとシャシーの合体工程です。

まずフロントウィンドウ下部のアンダー部分から作業します。ここはそのままだとダッシュボードとの隙間が見えてしまうため、専用のデカールを貼り付けてカバーします。古いキットなので、マークフィットを使ってしっかり密着させました。

ルームミラーにはハセガワのミラーフィニッシュを貼り、ウインドウと一緒にボディの裏側から取り付けます。接着にはセメダインのハイグレード模型用接着剤を使用しました。

次に、内張りをボディ内側に固定し、リアの足回りにシャフトを通していよいよ合体作業へ。

内張りがややタイトな設計なので、まずフロント側をはめ込み、続いてサイドをしっかり広げながら慎重に合わせていきます。最後にリアのツメをパチッと入れれば、ボディとシャシーの合体完了です。

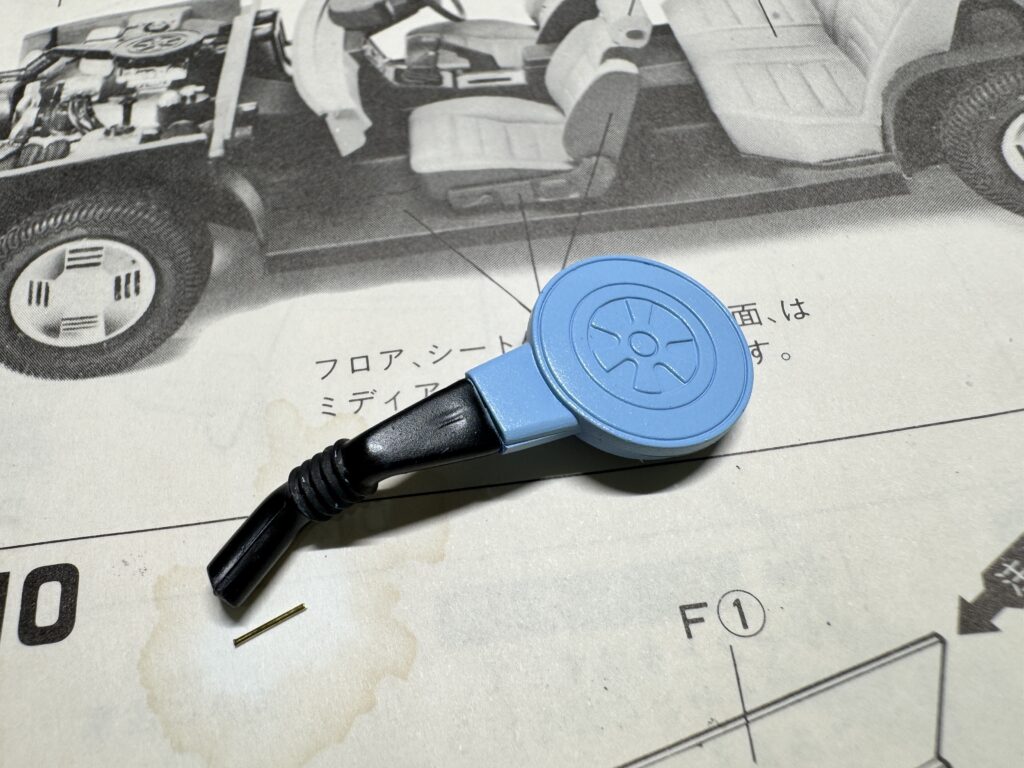

仕上げ

最終の仕上げ工程は残った作業から

エンジンルーム内で一際目立つエアクリーナーは一手間加えます

0.4mmの真鍮線で留め具を作成

真鍮線を適当な長さにカットしたらコの字になるように変形させて3箇所に設置

これで実車感あるエンジンルームに一役買ってくれました

フェンダーミラーとマフラーを仕上げたらヘッドライトリフレクター

こちらは麦球を通すための穴が空いているのでミラーフィニッシュで塞ぎリアリティUP

残ったパーツはあとわずかです

そのあとシャシーにはホイールとマフラーを取り付けていきます

リアのメッキモールはシュナイダーのクロームマーカーで仕上げて、ボディ全体には別パーツになっているモールを取り付けていきます

ドアノブはブラック仕上げです

モールが接着できたらフロントマスクを取り付けてヘッドライト、テールと順に接着

接着は全てセメダインハイグレード模型用接着剤です

支柱を組み込んだフェンダーミラーとナンバーを取り付けたら、あらかじめ穴を開けておいたキーシリンダー部分には3D製のキーホールを設置

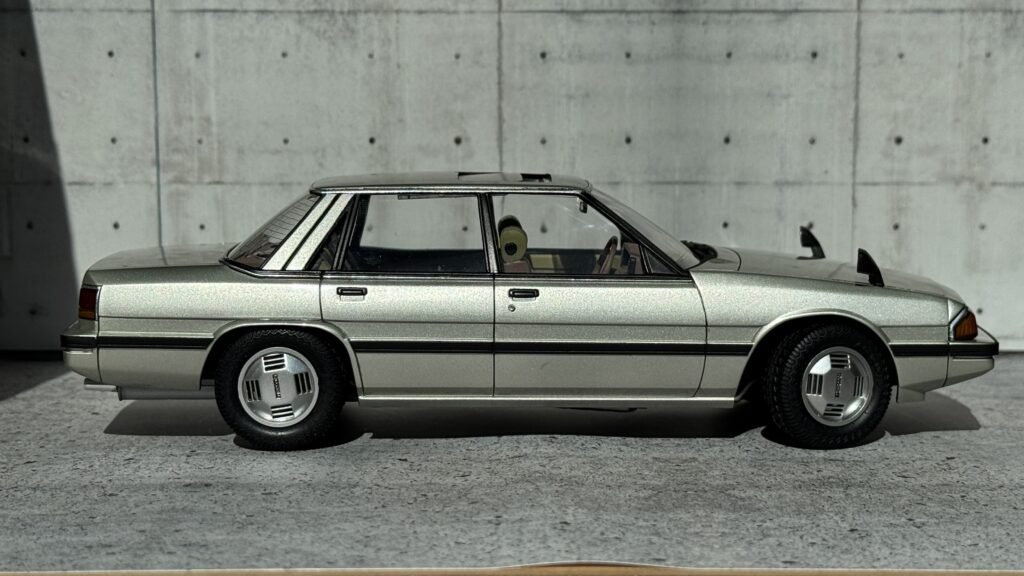

サンルーフは半開きの状態にセットしワイパーとボンネットを被せて、モデリングワックスで軽く磨き上げ完成です

パート1では仮組みや各部の調整など、塗装前の下準備を。

パート2では、12Aロータリーエンジンの作り込みと、当時の雰囲気を感じさせるインテリア塗装を中心にお届けしました。

そして今回は、いよいよ仕上げの工程。

丁寧に吹き重ねたクリアを研ぎ出し、時間をかけて鏡面に磨き上げることで、昭和の高級車らしい深い艶を再現。

クロームモールを輝かせ、シャシーと合体させた瞬間、

あの時代の空気がふっと蘇るような感覚に包まれます。

このキットは、現在ではもう販売されていないバンダイ製のルーチェ。

プラモデルとしても貴重な存在で、当時の設計や素材の味わいが今でもしっかりと残っています。

組み上げながら、昭和の模型づくりそのものを体験できる──そんな魅力を感じました。

静かに佇むHB型ルーチェ。

その艶、そのラインに、昭和の光と影が映り込んでいます。

懐かしい車と共に昭和の情景を思い浮かべつつ、今回はここまで。

また次の制作を楽しみたいと思います。

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 磨3mm厚 高番手5種類セット [#2000/#4000/#6000/#8000/#10000] GH-KS3-KB](https://m.media-amazon.com/images/I/41q0z8jytxL._SL500_.jpg)