1/20 BANDAI MAZDA LUCE 4DOOR HARDTOP ROTARY LIMITED part2

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は、懐かしのプラモデル ― バンダイ製・4代目ルーチェの制作 Part2 です。

40年以上前のキットながら、エンジンまでしっかり再現されているのが魅力。

せっかくなので当時の雰囲気を活かしつつ、エンジンルームのディテールアップに挑戦しました。

細部の仕上がりまでぜひ最後までご覧ください。

ボディ塗装

まずはボディ塗装から進めていきます。

4代目HB型ルーチェに設定されていたボディカラーは、正式なカラーネームこそ不明ですが、当時のカタログから推測すると、ホワイト、レッド、オレンジ系、2種類のブルー、そしてゴールドの少なくとも6色が確認できます。

また、後期型やサルーン仕様ではツートンカラーも設定されていたようです。

今回はその中でも、どこか近未来的な印象を与えるシャンパンゴールドをチョイス。

使用した塗料は、タミヤのシャンパンゴールドのみで仕上げていきます。

塗料はガイアの薄め液(T-01)で1.5倍に薄めて、エアブラシで塗装していきます。

使用しているエアブラシはガーレリ製のアドバンスシリーズより、GHAD68で0.3mmと0.5mmの口径を使い分けられるモデルを使用しています

塗装の流れは3ステップ。

まずは1工程目、各パネルのエッジやライン、角の部分を中心に吹いていきます。

続いて2工程目、ルーフやボンネットなど広い面積を丁寧に塗装。

そして最後の3工程目で、ムラにならないよう全体を整えるように仕上げていきます。

塗分け(エアブラシ)

続いては、エアブラシによる各パーツの塗り分けです。

まずは塗装前に、組み立てても問題ないパーツを先に接着しておきます。

エンジンは2分割構成なので、合わせ目の段差をセラフィニッシャーで整え、紙やすりで滑らかに仕上げます。

ホイールやエアクリーナーも組み上げ、フェンダーミラーはダボがないため、ピンバイスで穴を開けて真鍮線を差し込み、支柱として固定。ボディ側にも対応する穴を開けておきます。

準備ができたら塗装です。

まずはブラック系から。ツヤありとなし、セミグロスを使い分け、質感の違いを表現します。これがリアルさを出す第一歩です。

次に補機タンクにはホワイトサフを吹き、メタリック塗装へ。

エンジンブロックはスーパーアイアン、インジェクションはフラットアルミ、マフラーはスーパーチタン、ホイールはスーパークロームで塗り分けました。

インテリアはベージュ系ツートン。

ベースにサンディイエローを塗り、マスキングしてウッドブラウンを重ねています。

シートの角の丸みにはサークルマスクテープを使用しました。

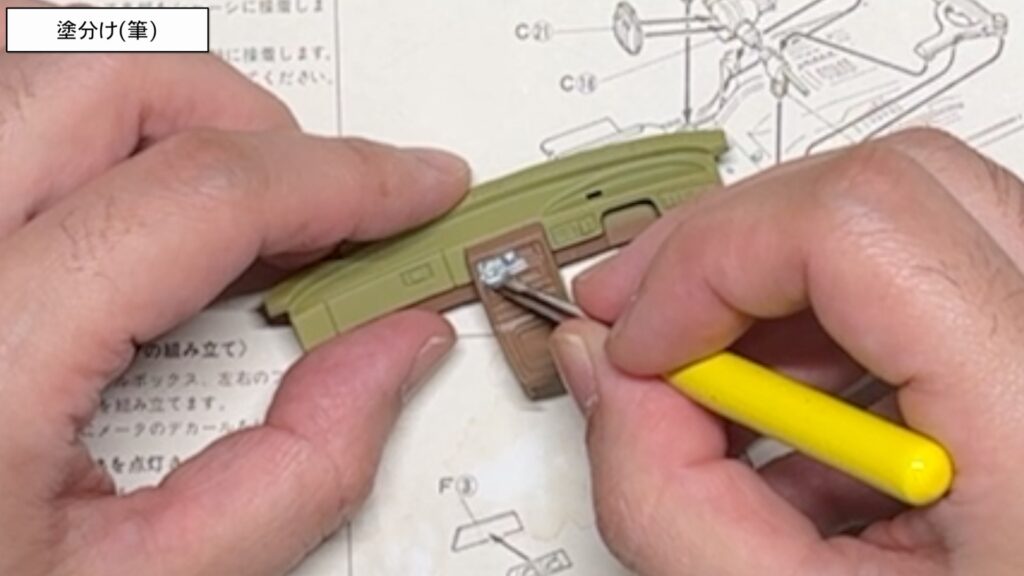

塗分け(筆)

続いては筆塗りで、さらに細かな塗り分けをしていきます。

まずはメタリック系から。

エナメル塗料のフラットアルミでエンジンやシャシーまわりを塗り分け、クロームシルバーはインテリアのアクセントに使用します。

インジェクションやプーリー部分にはゴールドを加え、質感の差を細かく表現しました。

補機類はホワイトサフで下地を整えておいたので、タンクにはクリアグリーンやクリアオレンジを七分ほどまで塗り、乾燥後にホワイトサフを薄く重ねて内容物を再現。

エンジンルームの情報量を増やす大事なポイントです。

続いてブラック系。

ツヤあり、セミグロス、フラットを使い分け、素材ごとの質感を出します。

ゴム系パーツにはフラットブラックを使用しました。

さらに、補機類のキャップやバッテリーのフタにはイエローを差し色として追加。

エンジンパーツにはスミ入れを施し、メカニカルな印象を強調します。

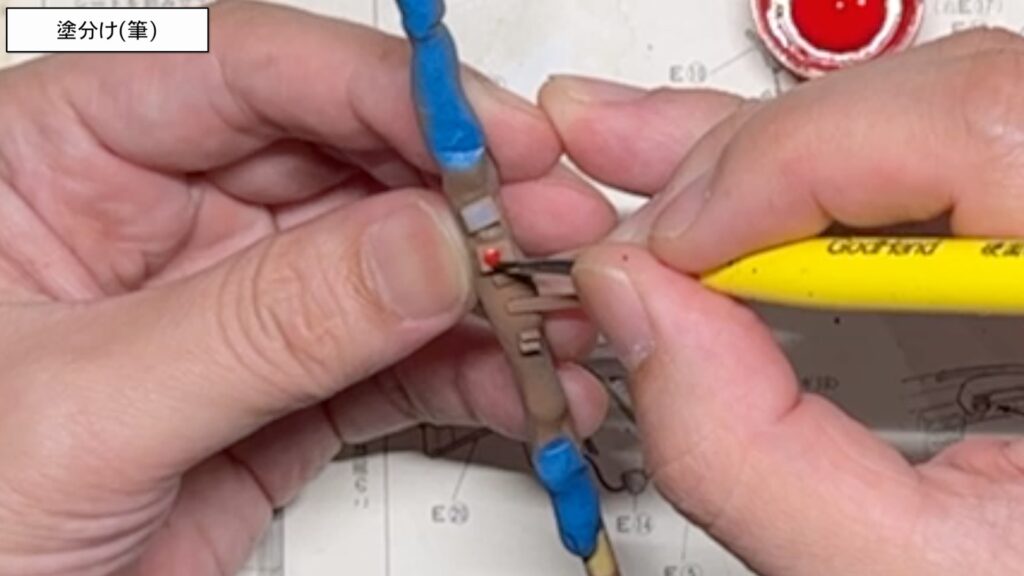

仕上げに、ボルトや配線、インテリアのボタン類は4アーティストマーカーのシルバーでタッチアップ。

ベルトバックルやハザードスイッチにはレッドを入れて、筆塗り工程が完了です。

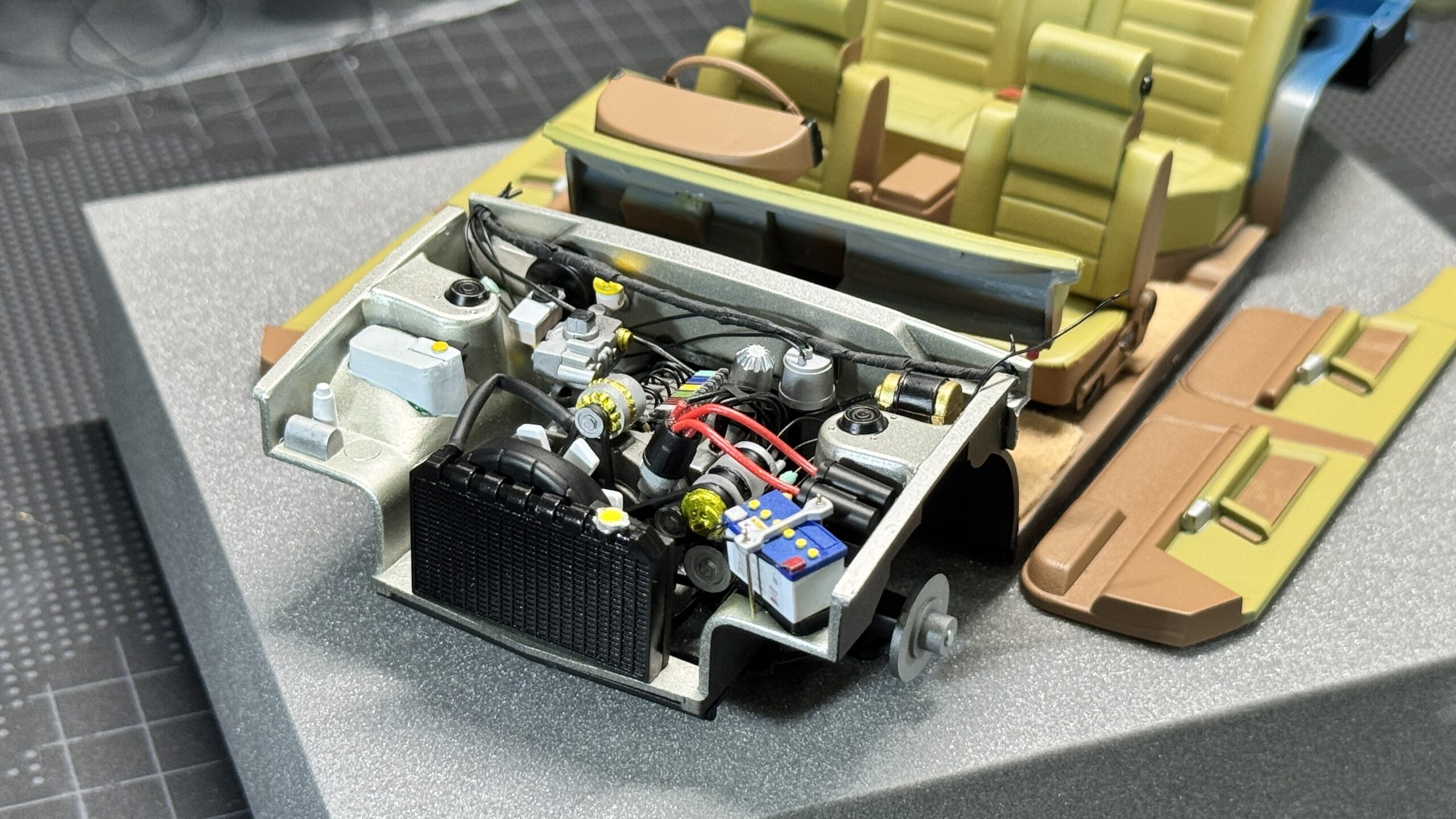

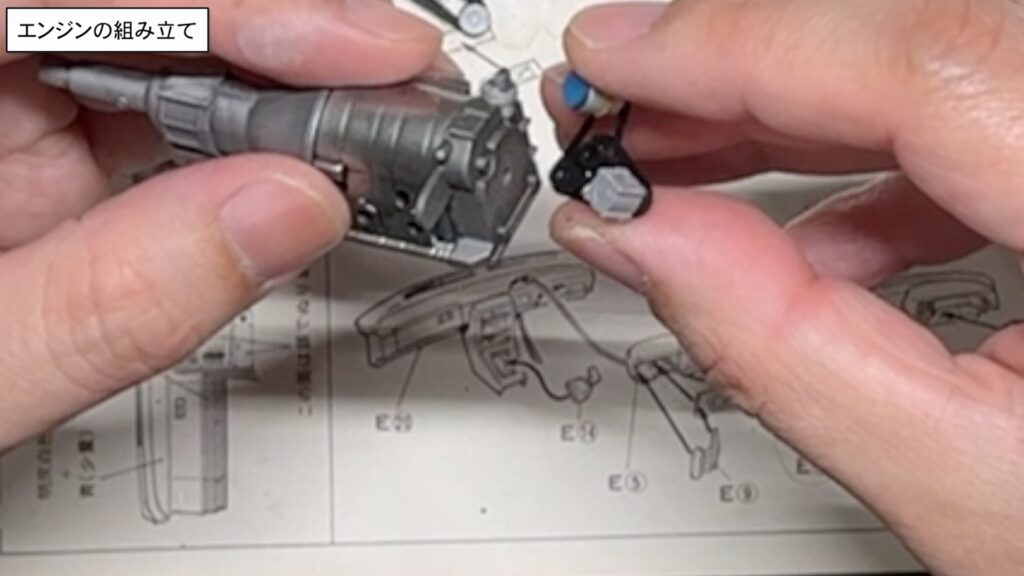

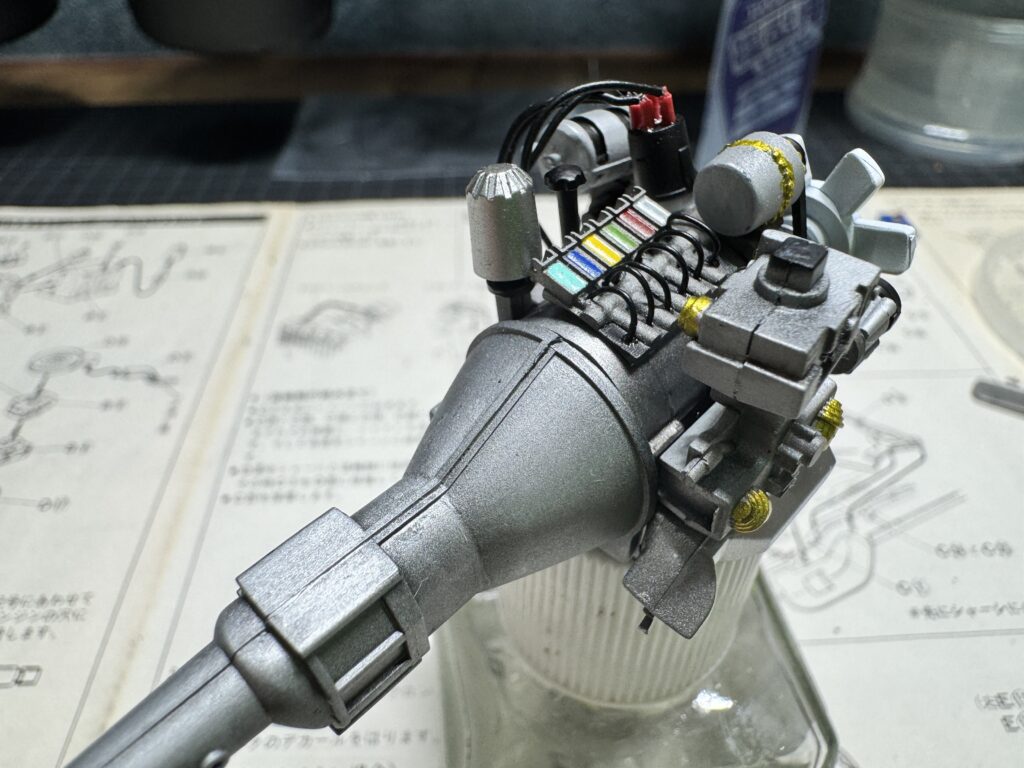

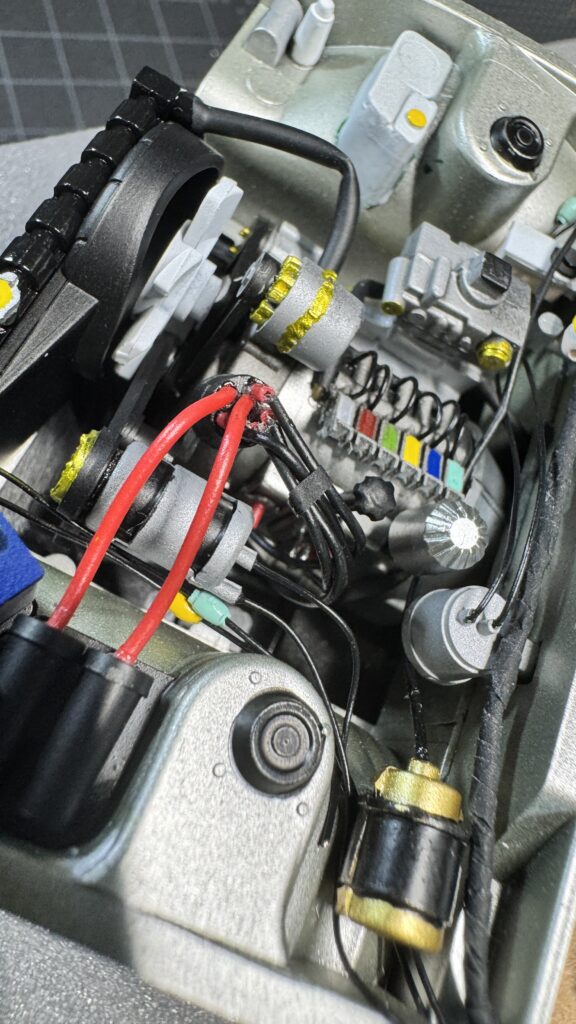

エンジンの組み立て

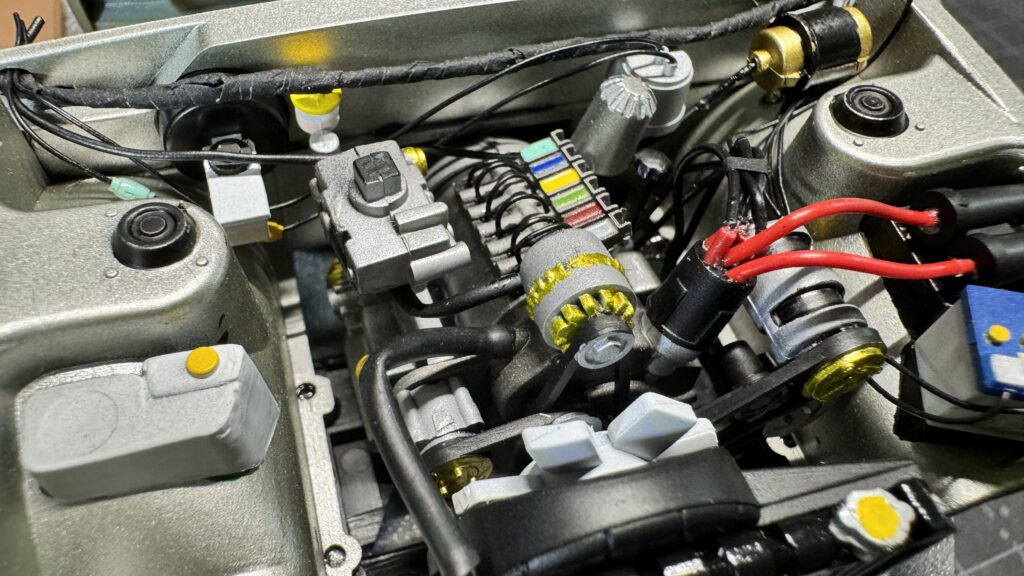

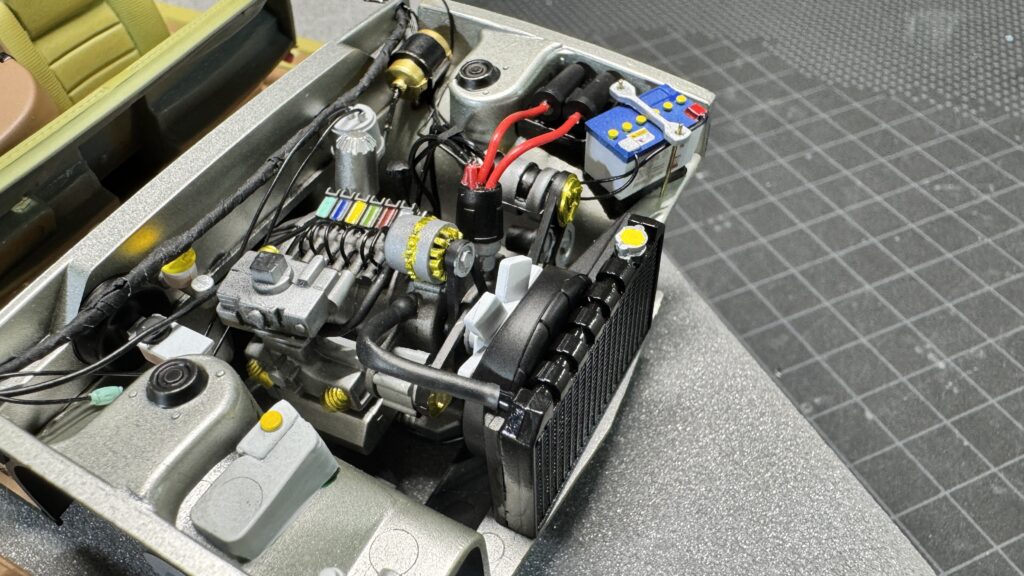

続いてエンジンの組み立てです。

塗り分けを終えた各パーツを、慎重に組み上げていきます。

40年以上前のバンダイ製ながら、このシリーズはどの車種もエンジンがしっかり再現されているのが大きな魅力。

モールドはやや甘いものの、手を加えればかなりの情報量を引き出せることが分かりました。

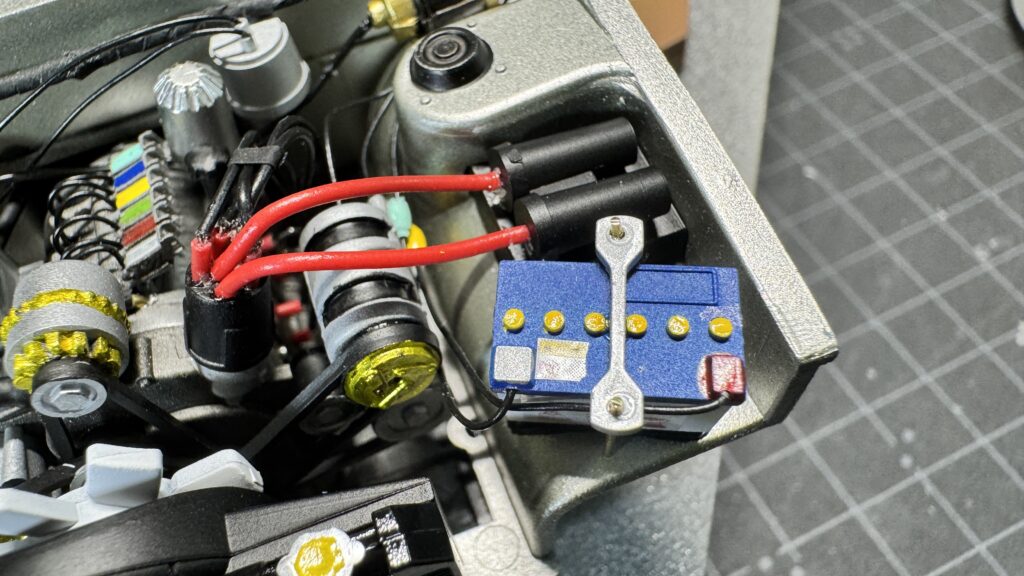

特に注目なのはパイピング。

説明書にもしっかり指示があり、まるで実車を組み立てているような感覚です。

構造を理解しながら進められるので、ロータリーエンジンの仕組みを学ぶ楽しさもあります。

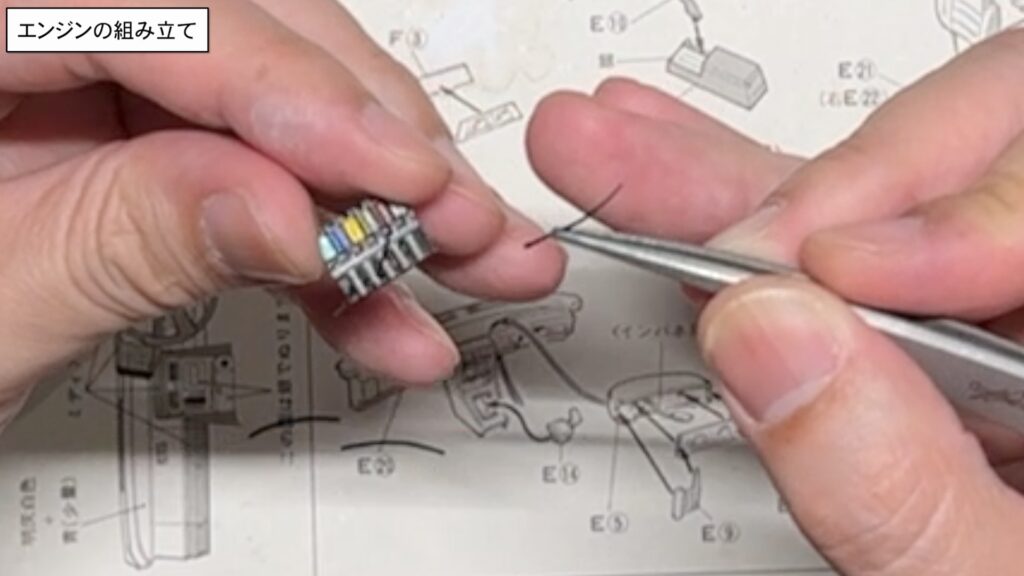

今回はインジェクション基盤の再現が物足りなかったので、写真を参考に自作でレジンパーツをモデリング。

そこへ塗装とパイピングを加え、エンジンブロックへ接着しました。

これでセンター部分の情報量がぐっとアップします。

さらにオイル注入口にはレベルゲージを追加。

ユザワヤで購入した9ピンを加工して差し込みました。

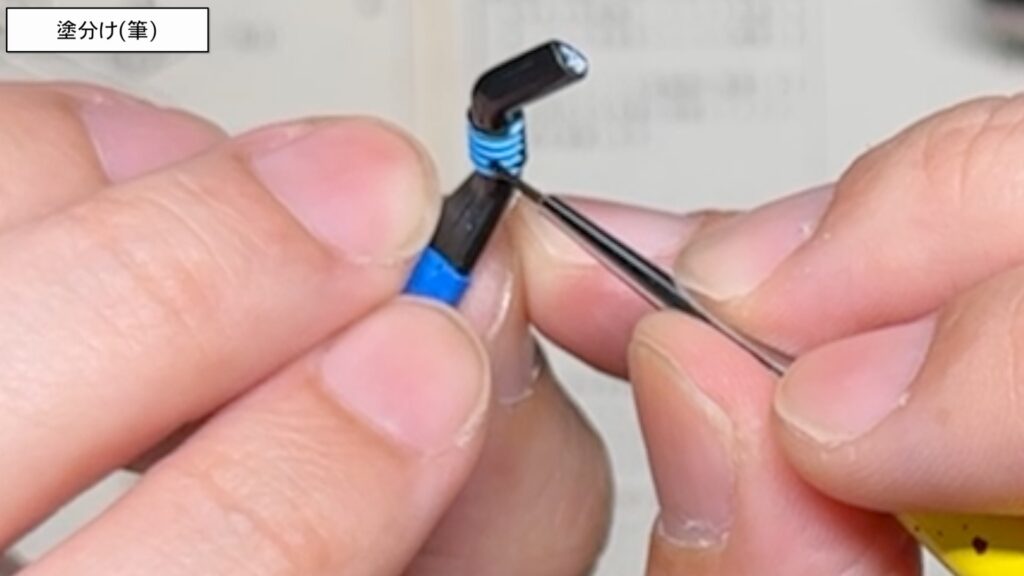

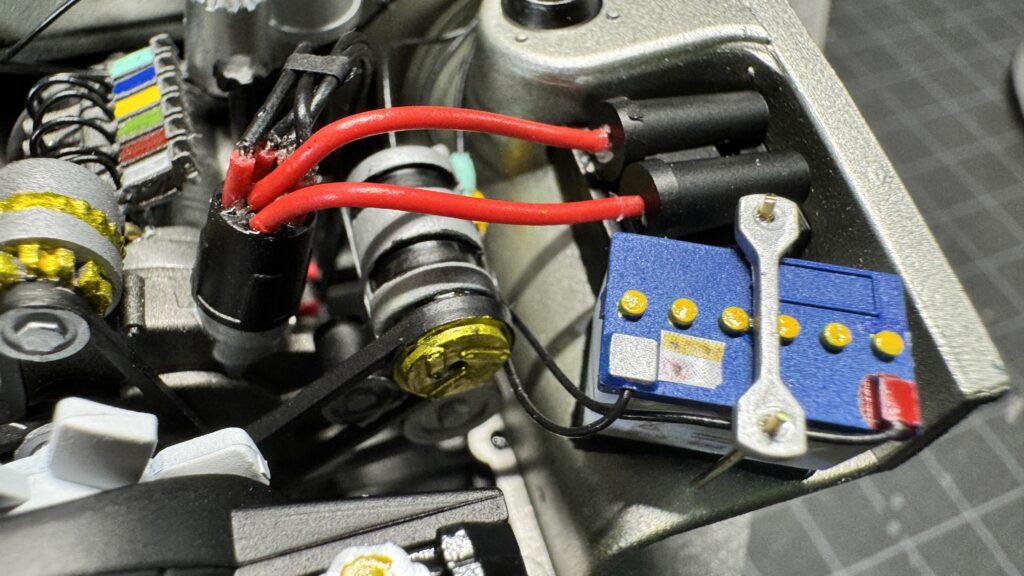

プラグコードは付属の赤黒リード線を使用し、赤いチューブをカットしてプラグキャップに、黒をコードとして差し込んでいます。

色の差で視覚的な情報量も強化しました。

最後にオイルエレメントを取り付け、エンジンの組み立てが完了です。

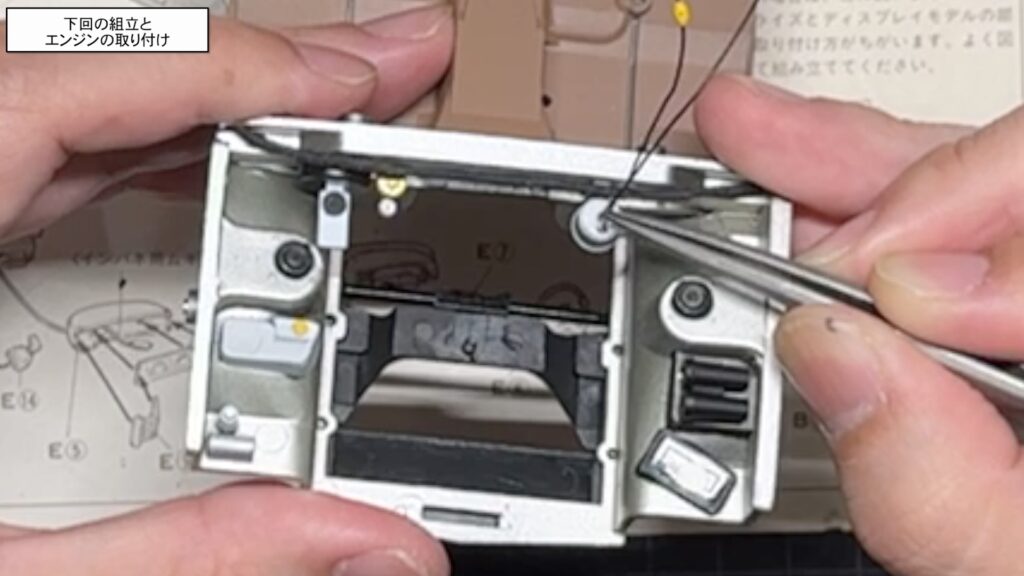

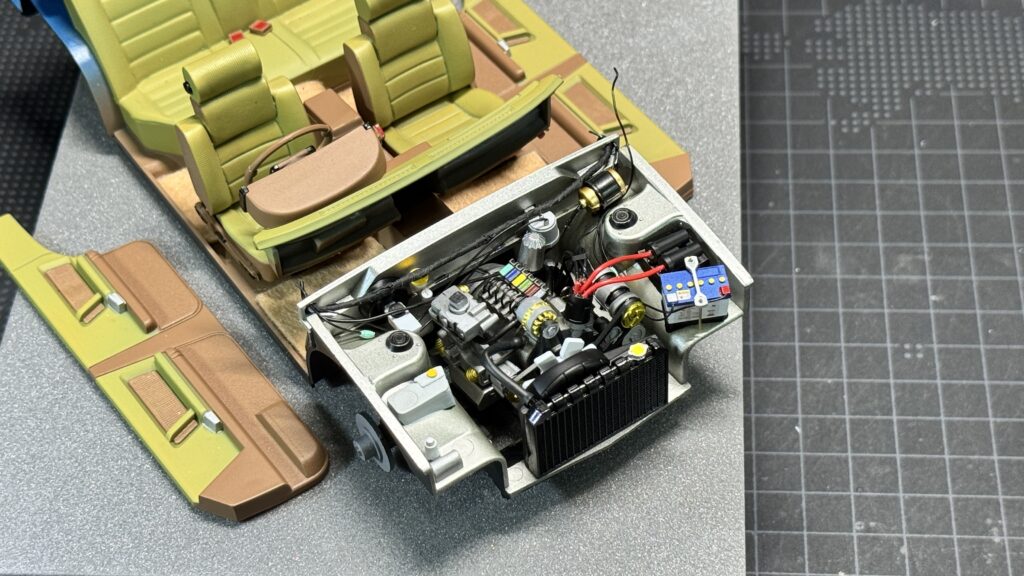

下回の組立とエンジンの取り付け

次は、下回りの組み立てとエンジンの取り付けです。

まずはシャシーまわりから進めていきます。

このキットは、フロントのみ車高を選択できる仕様になっています。

ただしローダウンにすると、ややホットロッド風の姿勢になってしまうため、今回はノーマル車高で組むことにしました。

構造は昔ながらの設計で、ピンを差し込んでディスクを固定するタイプ。

面白いのは、ディスク面の中心にホイール取り付け用のダボがあり、そこにホイールを接着すると、しっかりと回転するんです。

これは当時流行したモーターライズ仕様ならではのギミックですね。

リアまわりは、デフとブッシュパーツが独立しており、各パーツを接着後にシャフトを通すという構成。

実車さながらの設計で、組み立てながらその仕組みを感じられるのが非常に楽しいポイントです。

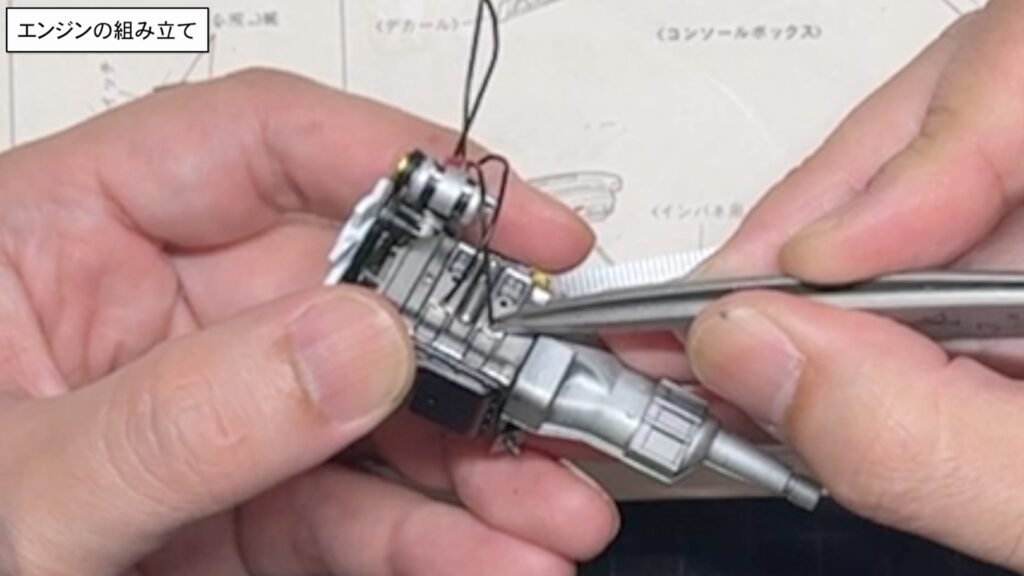

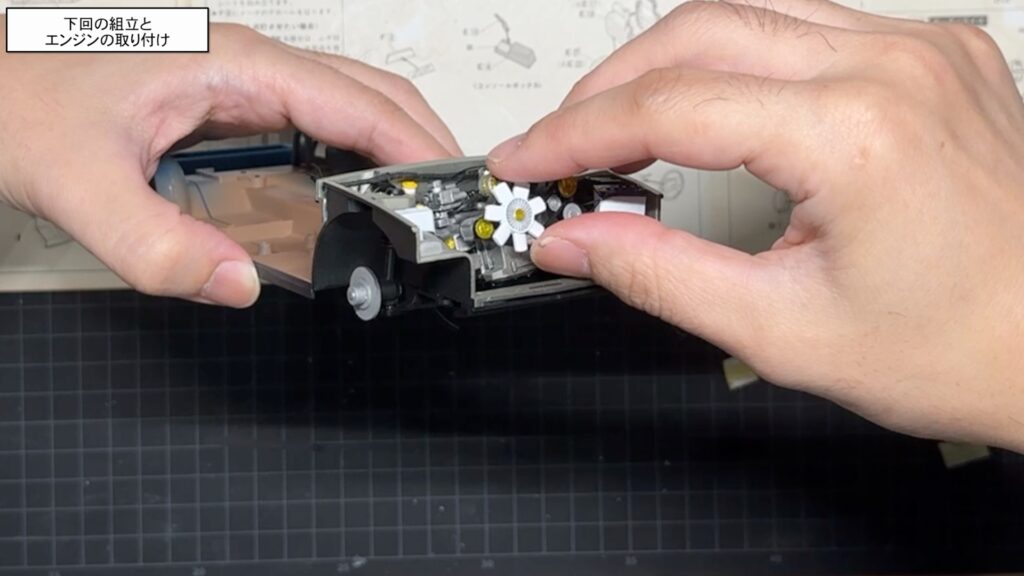

続いてエンジンの取り付け。

ここでは、前工程で作り込んだエンジンに不足していたパイピングを追加しながら組み上げていきます。

インジェクションパーツやジェネレーターの先端には、アドラーズネストの赤と黒のリード線を使用。

0.5mmのピンバイスで穴を開け、実車の配線をイメージしながら差し込んでいきました。

さらにエンジンルームの両サイドには、黒いマスキングテープを細くカットしてぐるぐる巻きにした**“なんちゃって電装コード”**を追加。

パネル両端に開けた穴へ差し込み、複雑な配線の雰囲気を演出します。

また、各補機類から出ているコードもこの部分にまとめて通すことで、よりリアルな情報量を持たせました。

3Dパーツのカプラー付きコードを取り付けたバッテリーや補機パーツをシャシーに取り付けたあと、いよいよエンジン本体を搭載。

その後、プロペラシャフトを通し、エンジンマウントまでしっかり固定して下回りの組み立てが完了です。

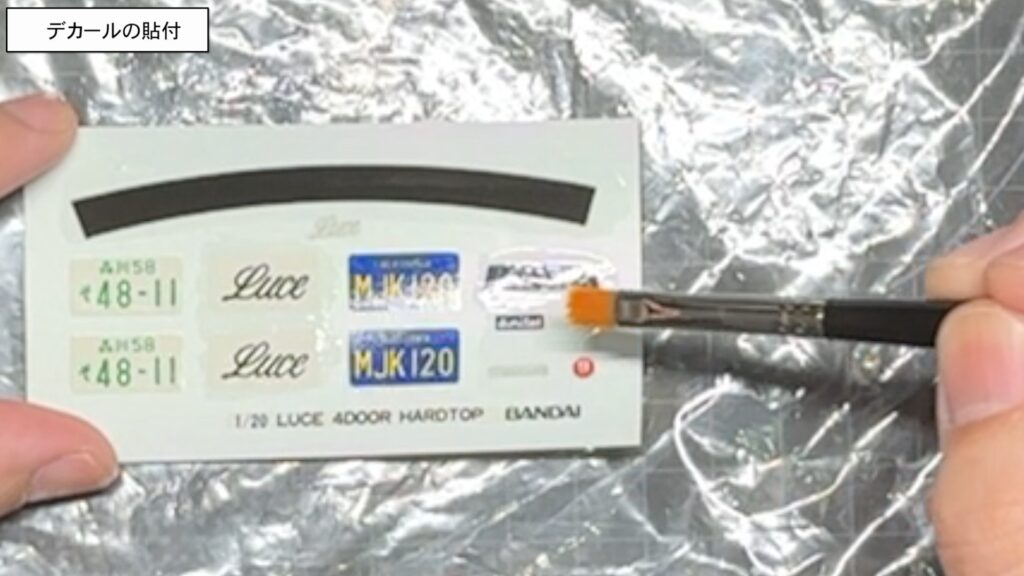

デカールの貼付

次にデカールの貼り付けです。

このキットは40年以上前のものですが、デカールの見た目は驚くほど綺麗な状態を保っていました。

とはいえ、水につけた途端にバラバラになる可能性もあるので、ここではリキッドデカールフィルムを使用します。

筆で薄く塗り、しっかり乾かすことで、デカール全体が一枚のフィルムのように強化されます。

乾燥後は必要な部分だけを切り出して貼り付け開始。

まずはボディにエンブレムやロゴマークを丁寧に配置。

古いデカールなので、ピンセットで少しずつ動かしながら、水分と空気を慎重に押し出していきます。

焦らず、ゆっくり貼るのがポイントです。

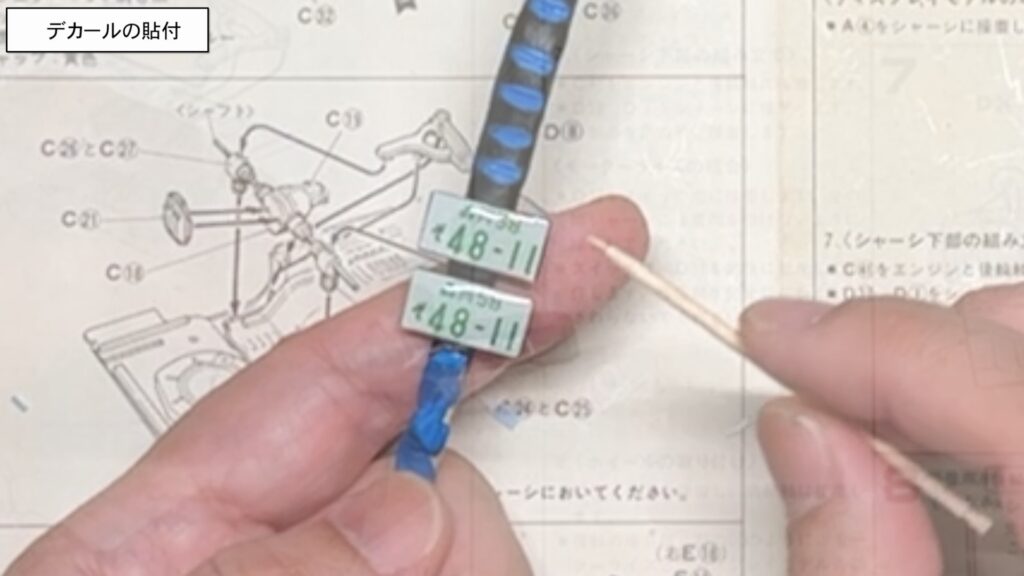

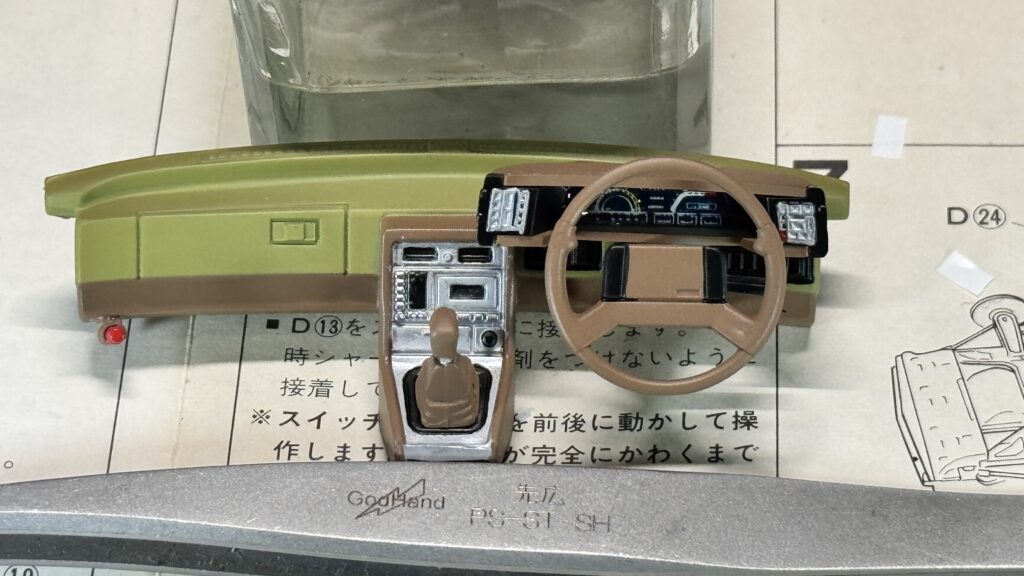

続いてインテリアのメーター類とナンバープレート。

貼り終えたあと、上からレジンを薄く流し込み、ブラックライトで硬化させます。

これで表面にツヤと透明感が生まれ、デカールがまるで実物のような仕上がりになります。

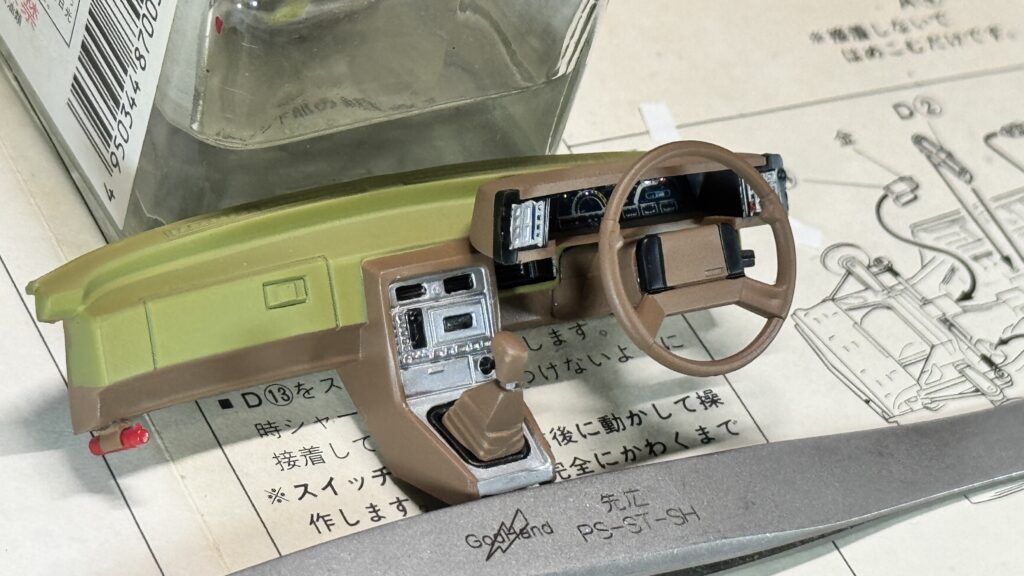

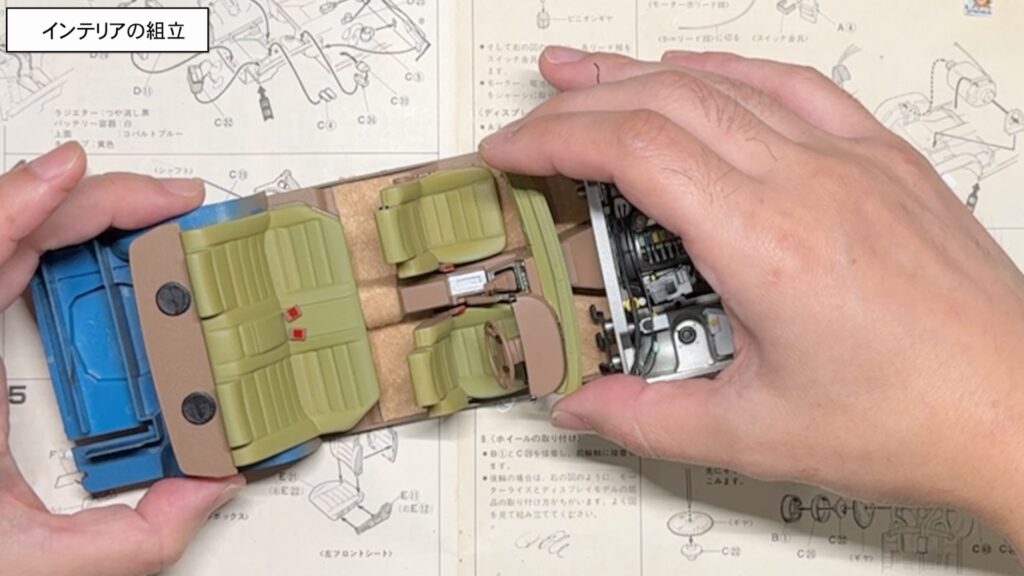

インテリアの組立

最後に、インテリアの組み立てです。

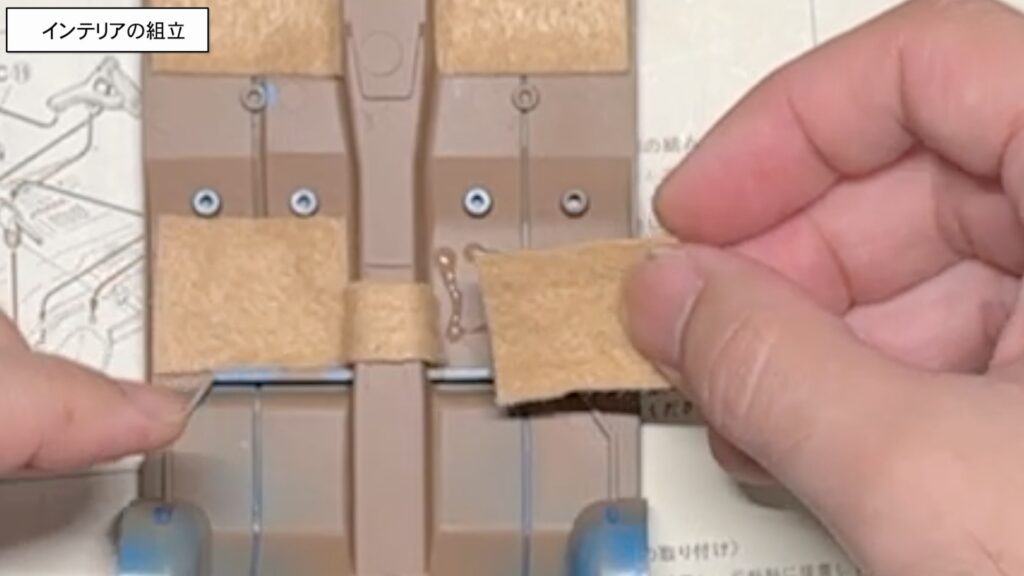

まずはフロアカーペットから仕上げていきます。

本来なら塗装だけでも十分ですが、せっかくなので質感を高めるために、ダイソーのフェルト生地を使用します。

フロア形状に合わせて採寸し、ハサミでカット。

センター部分は両面テープで、全体はセメダインのハイグレード模型用接着剤を使って丁寧に貼り込みました。

このひと手間で一気に高級感が増します。

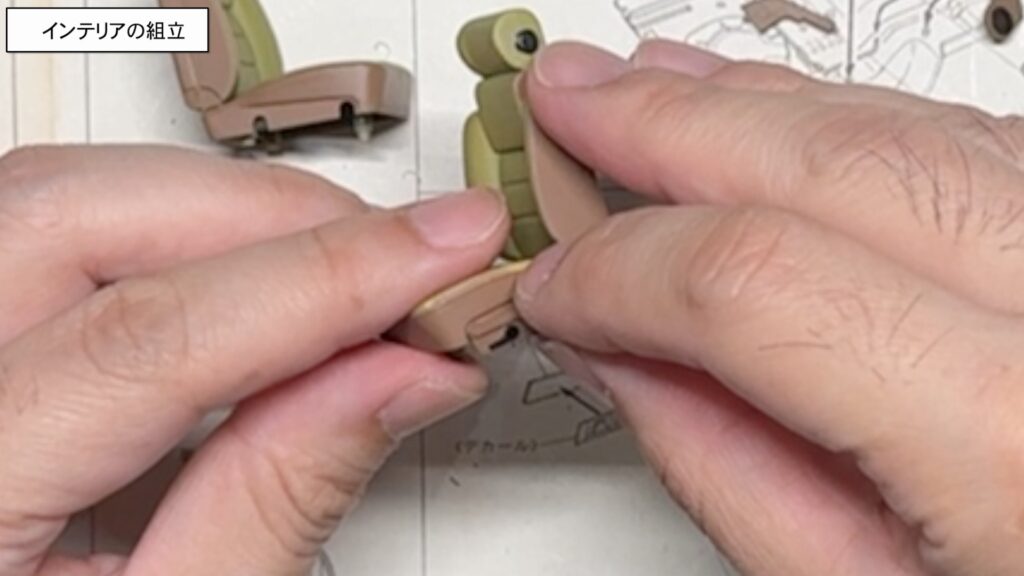

次は細部の組み立てです。

センターコンソールにはサイドブレーキを取り付け、ハンドルステーにはピンバイスで穴を開けて、3Dパーツのキーシリンダーを追加。

シートは上下分割式で、サイドスイッチのモールドまで再現されているのは、さすがバンダイ製といったところです。

そのあと、3D製バックルをそれぞれ接着していきます。

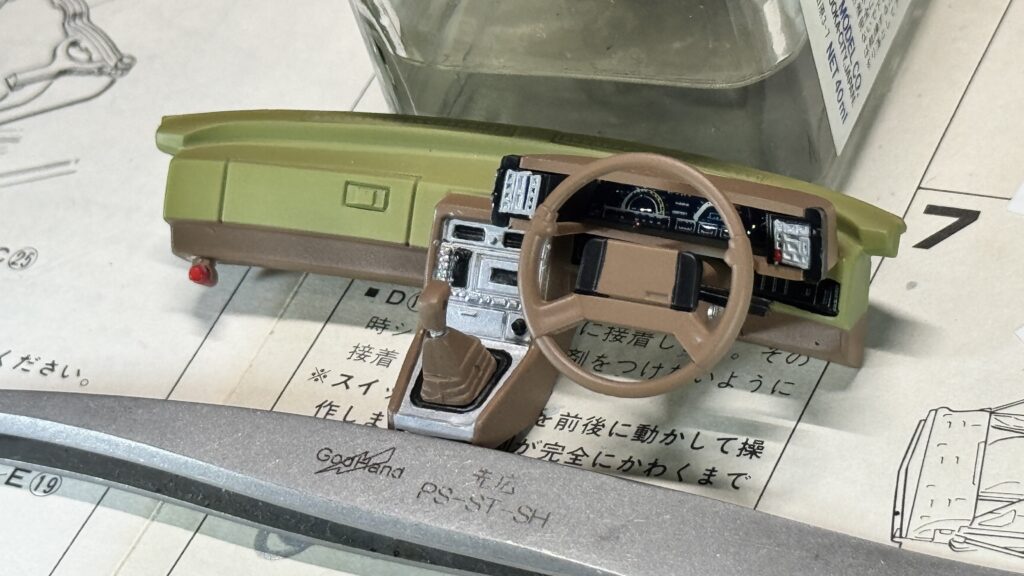

ダッシュボードには、ハンドル、シフトレバー、メーター類を接着。

細かいパーツを仕上げたら、いよいよシャシーに各パーツを取り付けていきます。

ペダル、センターコンソール、シート、そしてダッシュボードを順番に固定。

リアシートの後ろには、当時を感じさせるように自作の週刊誌をそっと置いておきました。

最後に、取り付け忘れていたバッテリーボルトをセットしてインテリア完成。

情報量たっぷりのエンジンルームと、どこか懐かしい昭和の香りを感じながら、今回はここまでです。

次回はいよいよ完成編。

最後までご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。