1/24 TAMIYA HONDA PRELUDE XX part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

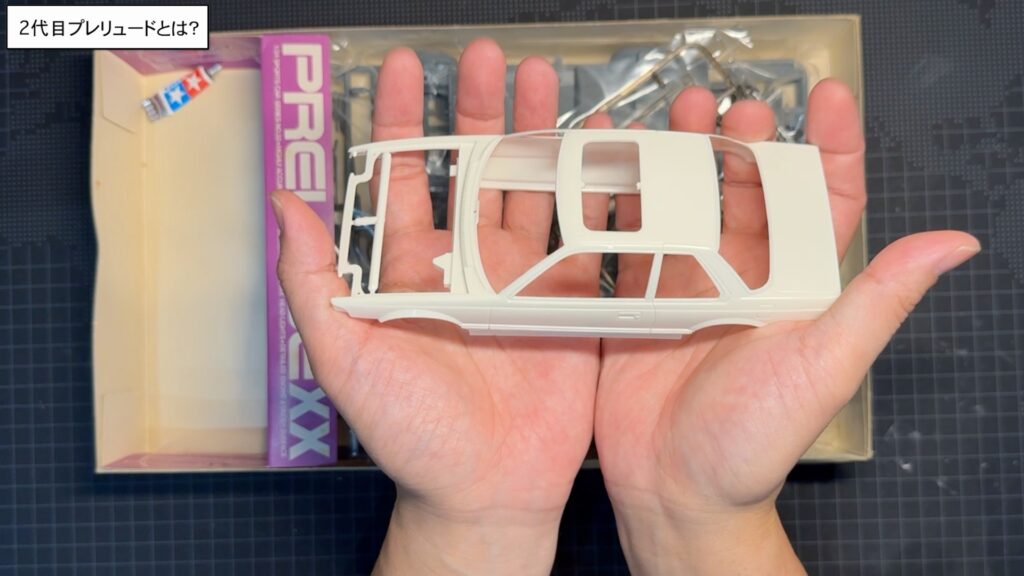

今回は、久しぶりにタミヤから再販された1/24ホンダ・プレリュード2代目前期型、XXを制作していきます。

実はこのキット、小さい頃にうまく作れなかった思い出があり、今回はプラモの時間で以前購入しておいたキットを使って、じっくり作っていきたいと思います。

パート1では、仮組みから下地塗装までを収録。小さい頃うまくできなかった部分を見つめ直しながら進めましたので、ぜひ最後までご覧ください。

それではまず、この車がどんなクルマなのか、深掘りしていきましょう。

2代目プレリュードとは?

1978年11月にデビューしたホンダのスペシャルティカーが、プレリュードです。ホンダとしては1300クーペ以来の2ドアモデルで、前輪駆動を採用。優れた操縦性と乗り心地、質感の高い作りで、多くの支持を集めました。

1982年11月に登場した2代目プレリュードも前輪駆動の2ドアクーペで、グレードはXC、XZ、そして最上級のXXの3種類です。

2代目の大きな特徴はシャーシとサスペンション。フロントは当時珍しいダブルウィッシュボーン、リアはストラットの4輪独立懸架。1470ミリのワイドトレッドで操縦性・安定性・乗り心地を高めています。フロントはベンチレーテッドの4輪ディスクブレーキを装備し、雪道でも確実に制動できる日本初のABSを設定したことも注目です。

搭載エンジンは1.8L直列4気筒SOHC。燃焼効率を高めた3バルブ構造とデュアルキャブレターで125馬力を発揮。0-400m加速は17秒台、最高速度は170km/hを超えます。

ボディは低く伸びるノーズとリトラクタブルライトのウェッジシェイプで、空力性能も向上。全グレード標準で電動スモークガラスサンルーフを装備。内装はバケットシートや小径ステアリング、機能的メーターパネルを採用し、オートマ車にはガングリップタイプのシフトノブを設定。XXではオプションでデジタルメーターも選べます。

こうしたスポーティで快適な装備に加え、運転席側から助手席のシートを倒せるレバーが用意されていたことから、プレリュードは“デートカー”と呼ばれました。街中での美しい見た目や乗り心地と合わせ、カップルの憧れを集めたのです。

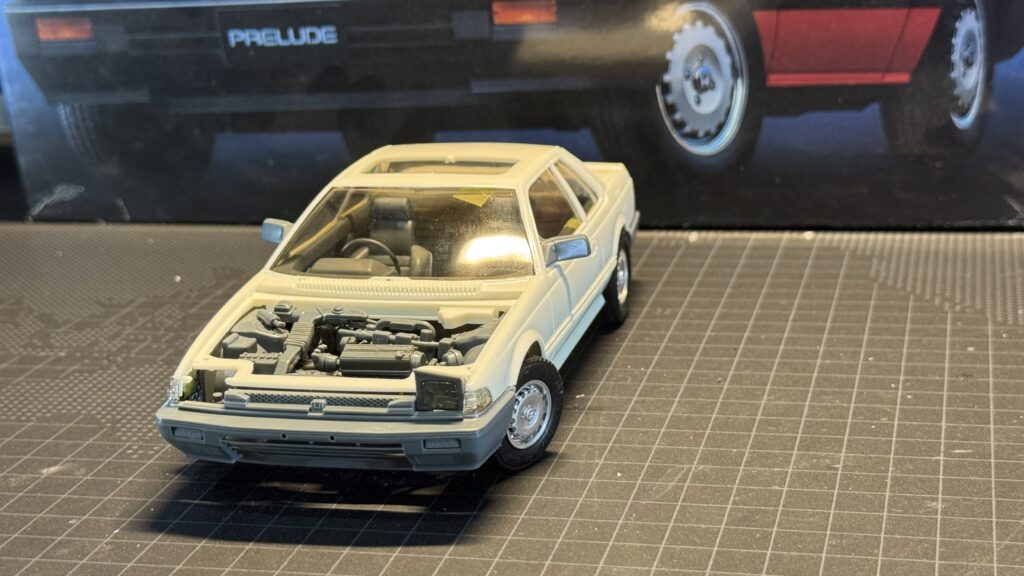

今回は、この前期型プレリュードXXを、タミヤの1/24スケールキットで再現していきます。では、ボディの仮組みから始めましょう。

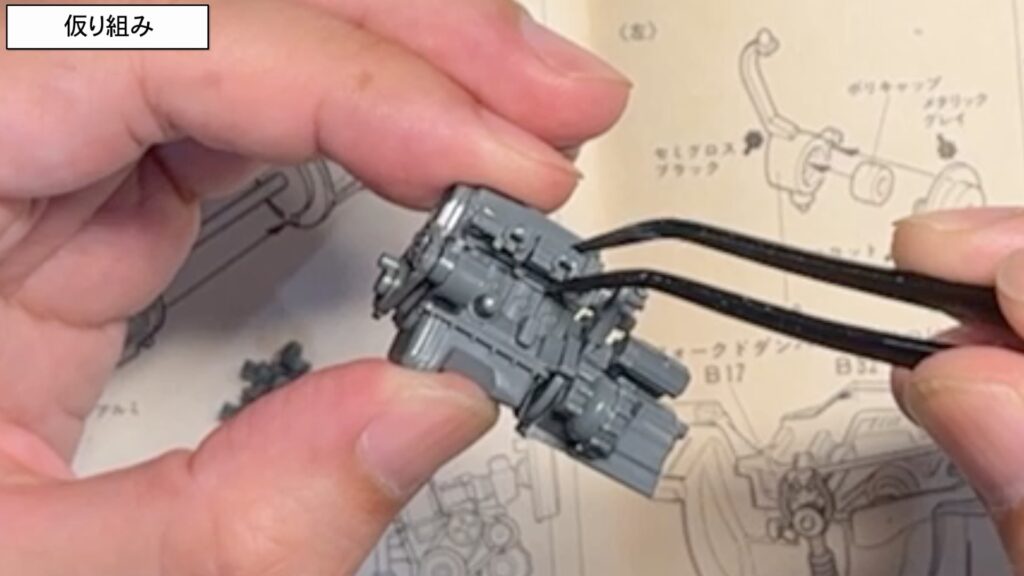

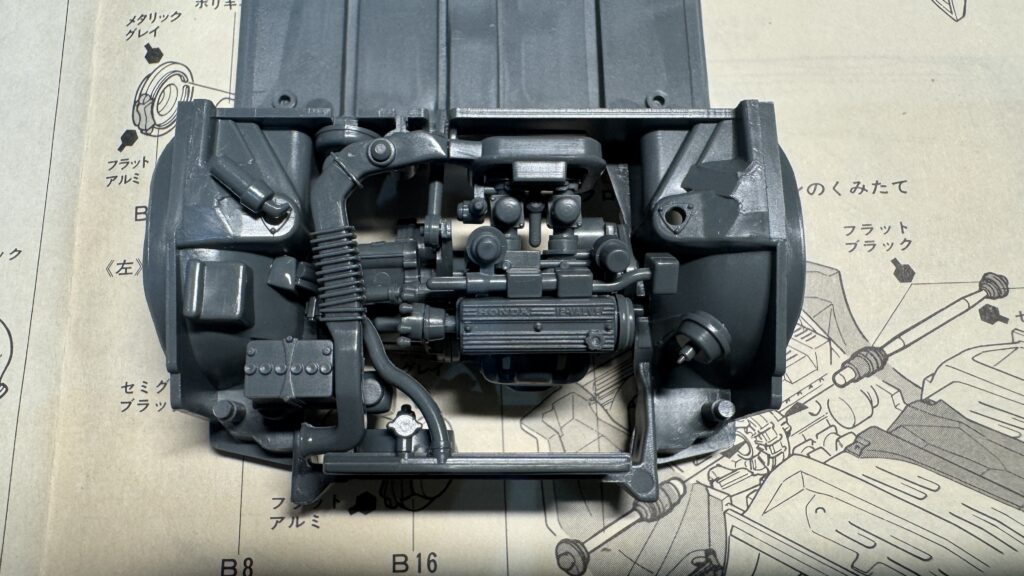

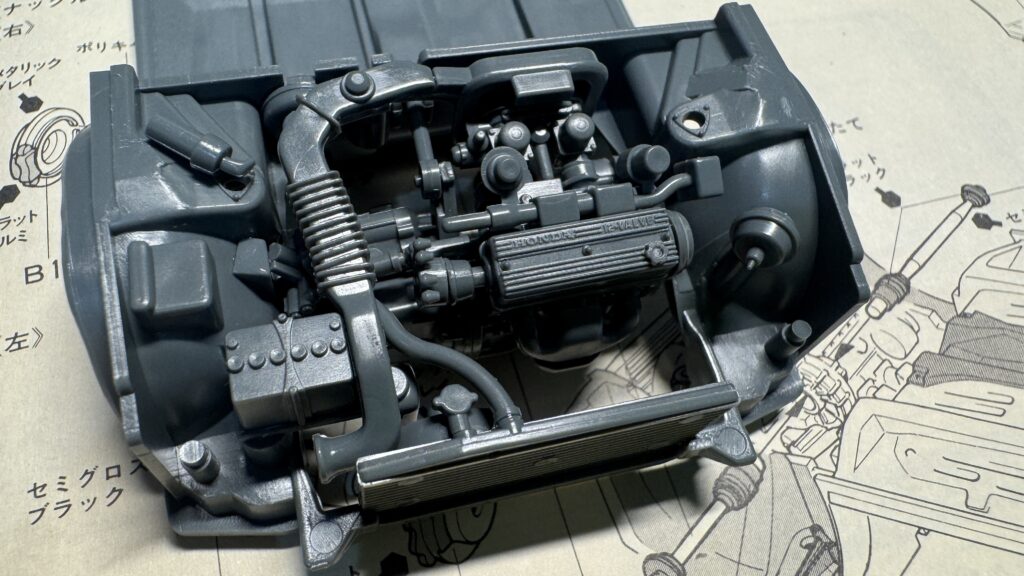

仮り組み

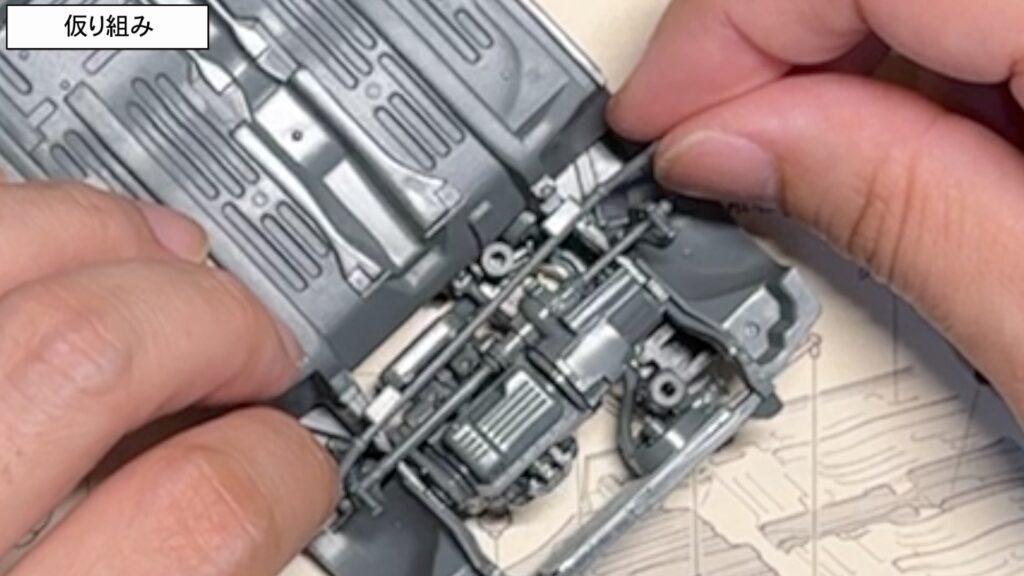

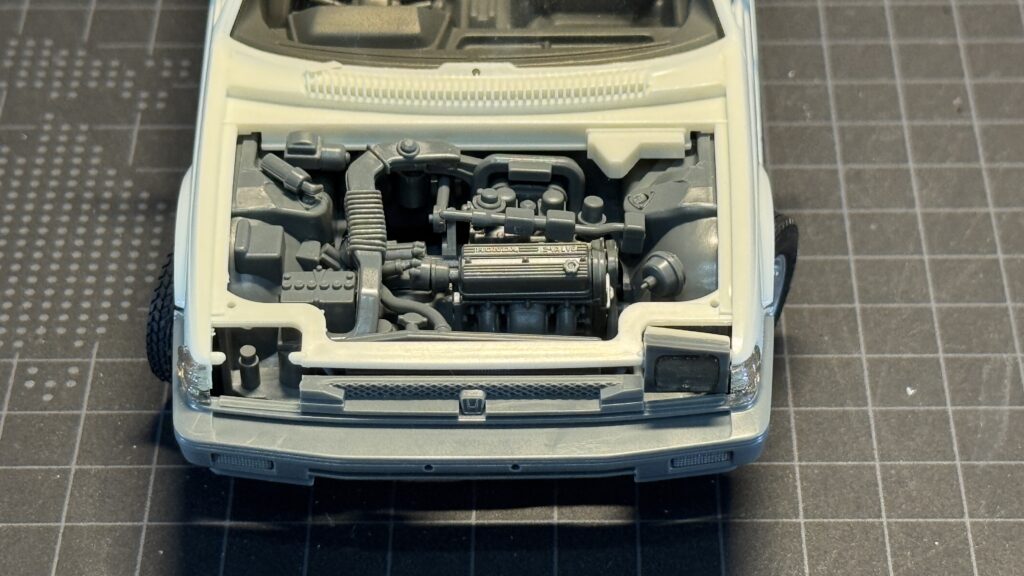

まずはエンジンルームとエンジンの組み立てです。

この古いキットでも、CVキャブレターがしっかりモールドされ、補器類のパーツも充実しているほか、フードを低くするためにエンジン後方に装着されたエアクリーナーなどエンジンルーム内の密度感がバッチリ再現されています。初心者でも組みやすく、さらにパイピングを加えれば見栄えの良い仕上がりが楽しめそうです。

続いて足回りの組み立てです。フロントはダブルウィッシュボーン、リアはストラット式で、特徴的なリバースA型アームもきちんとパーツ化されているのがポイント。古いキットでもこの構造を忠実に再現しているので、シャーシの雰囲気を十分に楽しめます。

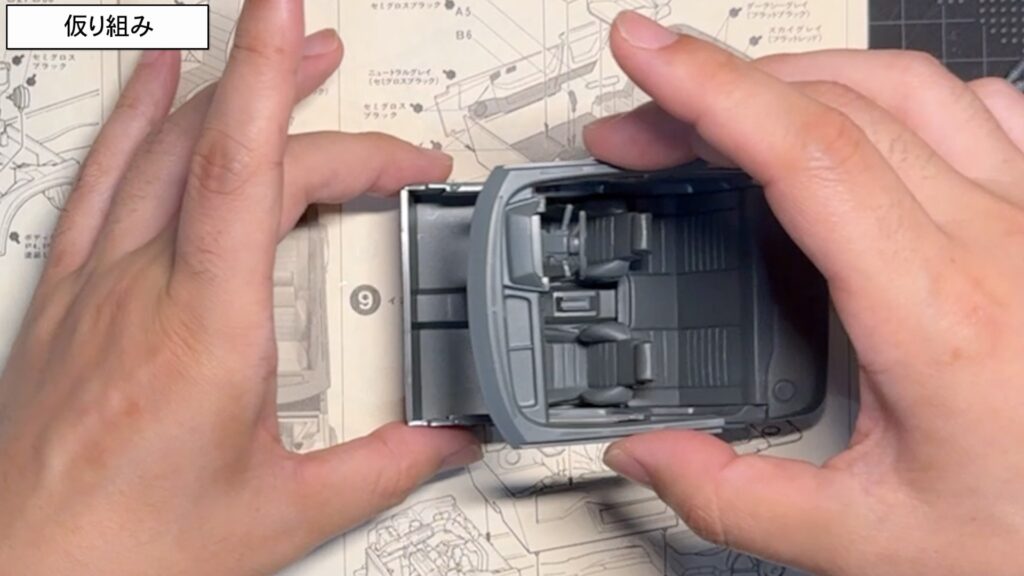

次にインテリア

特徴的なシートにシフトノブはバッチリと再現

昔に作ったことがありますが、こんなに素晴らしいモールドに気づいたのは今この瞬間です

ぐるっと囲うような作りも、ダッシュボードと同パーツになっていて最後に上から被せる仕様で完璧に再現

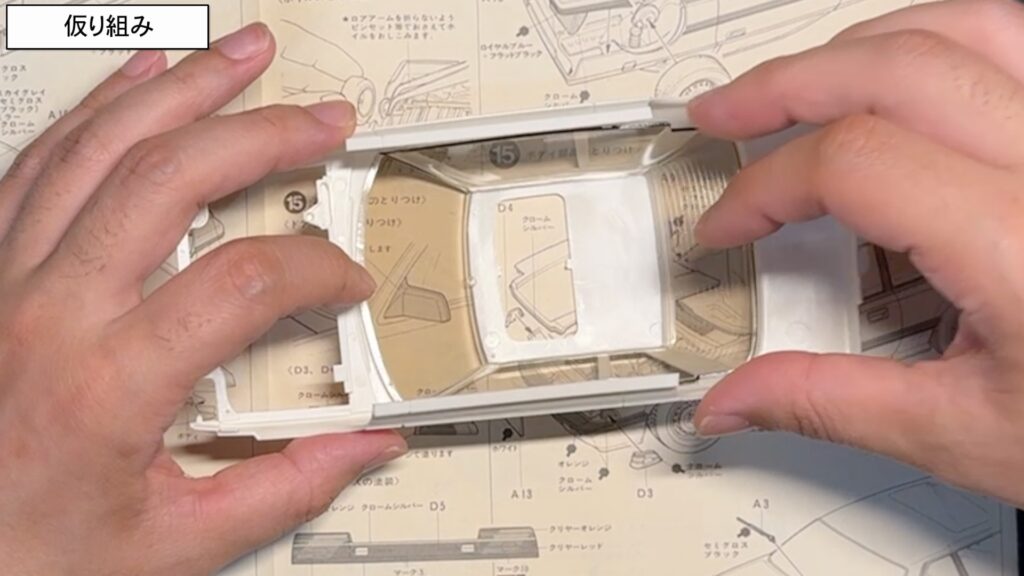

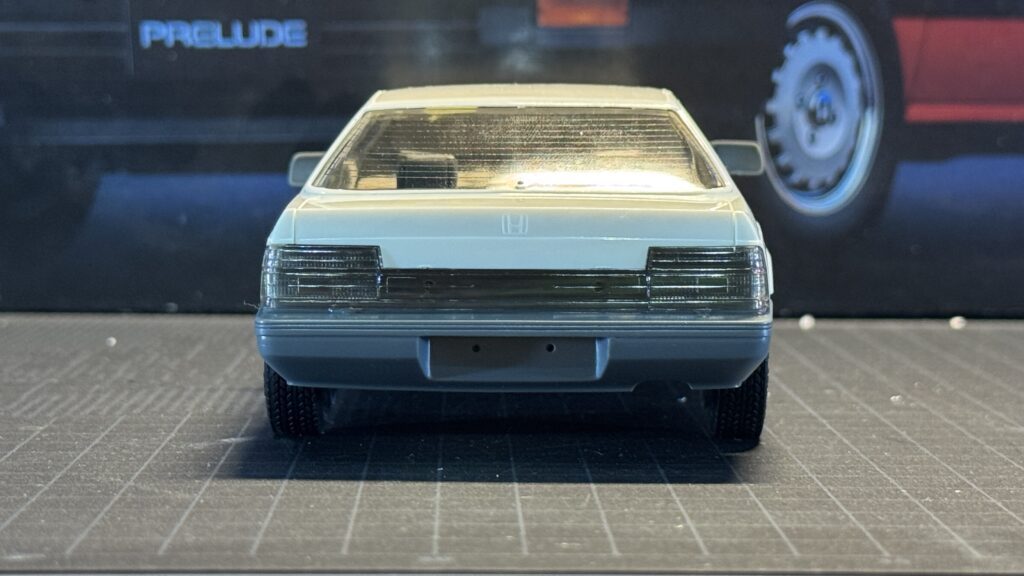

次はウインドウとリトラクタブルライトの取り付けです。ここで古いキットの特徴が出てきます。クリアパーツはややブラウンがかっており、ライトや窓の透明感は控えめです。最近再販版では透明パーツになっており、組み上がりの見栄えはより自然です。また、外装のメッキモールも再販版ではデカール化され、塗装やマスキングの手間が減り、仕上げやすくなっています。

さらにワイパーはワンアーム式を採用しており、実車通りの仕様がきちんと再現されています。こうした細かいパーツまで丁寧に作り込まれているのが、このキットの魅力です。

最後に外装パーツの組み立てです。ボディラインやパネルの形状は古いキットでも忠実で、完成後のフォルムは十分美しいです。クリアパーツの透明度やデカール化されたモールの扱いやすさに違いはありますが、古いキットならではの味わいも楽しめます。

こうしてエンジンルームから外装まで、一通りの仮組みが完了しました。次は塗装前の準備に進み、前期型プレリュードならではの雰囲気を引き立てていきたいと思います。

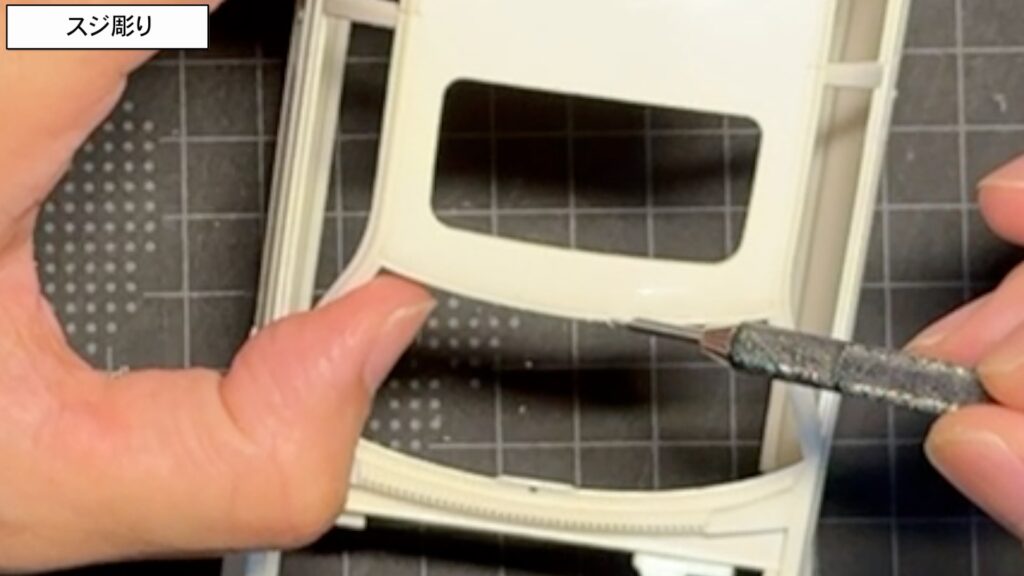

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

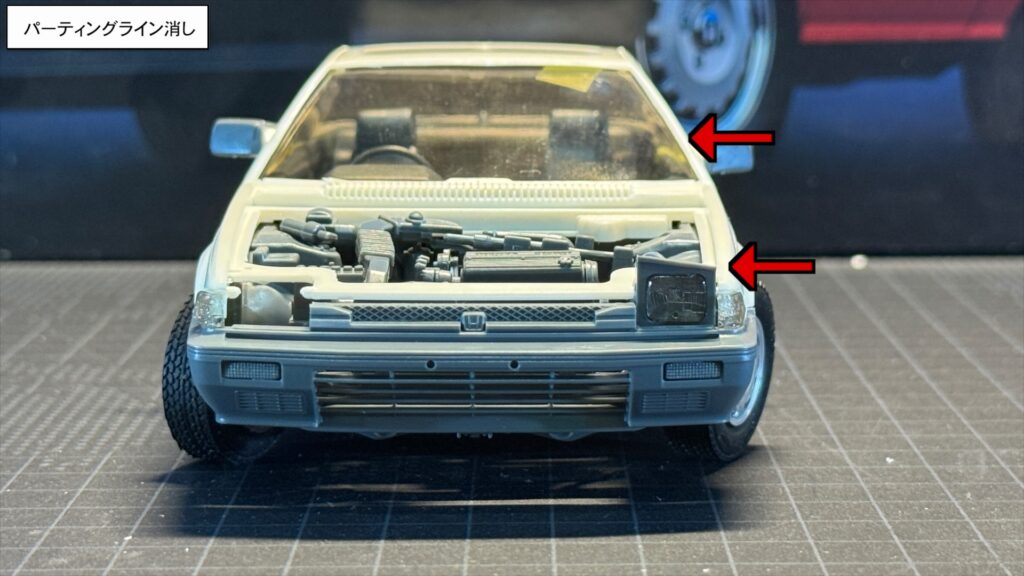

パーティングライン消し

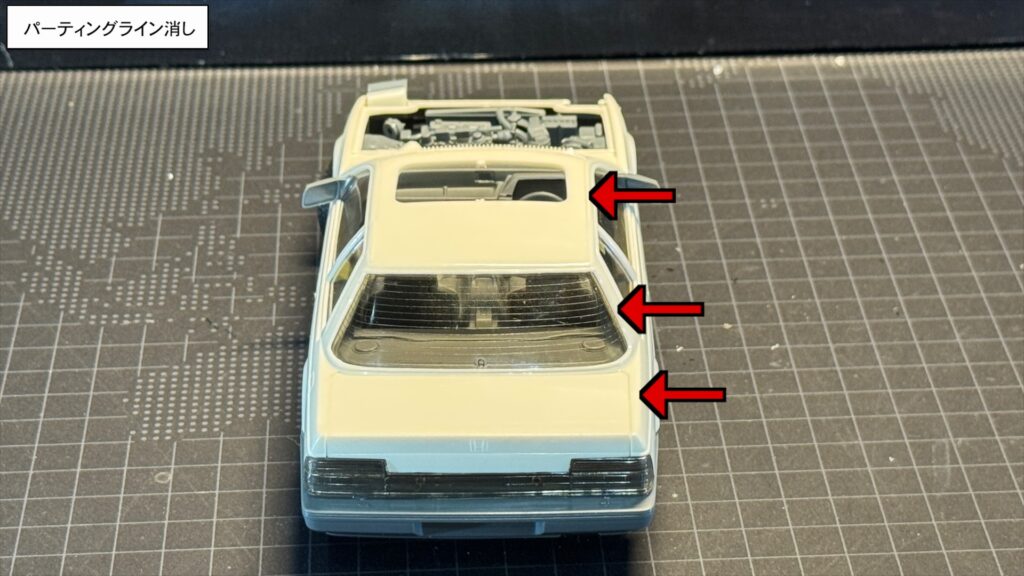

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

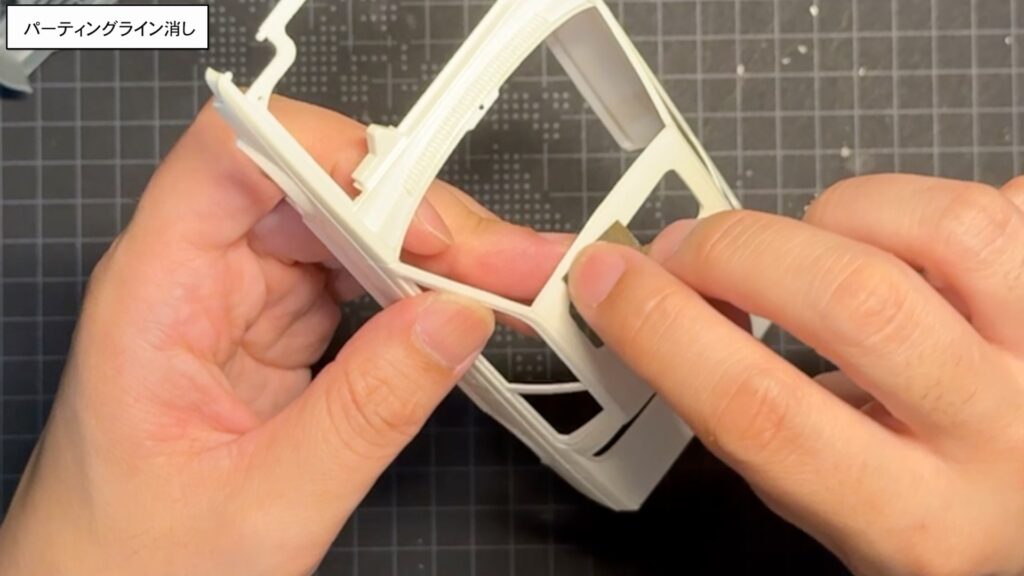

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

ボディの調整加工

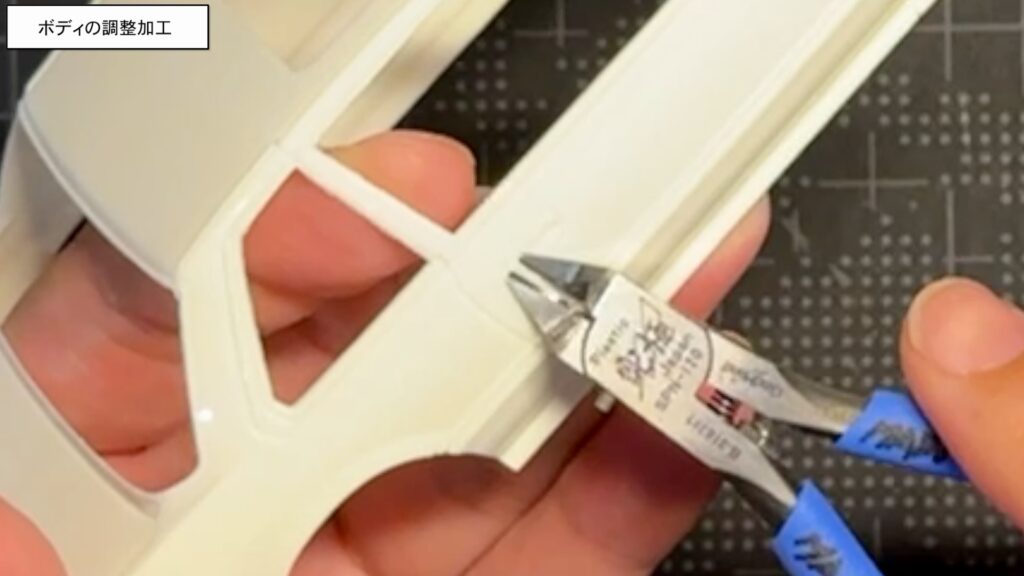

続いてはボディの調整と加工です。

まず、ボディにモールドされているキーホールですが、今回は手持ちの3D製パーツに変更するため、取り付けられるようにニッパーで削り取ります。

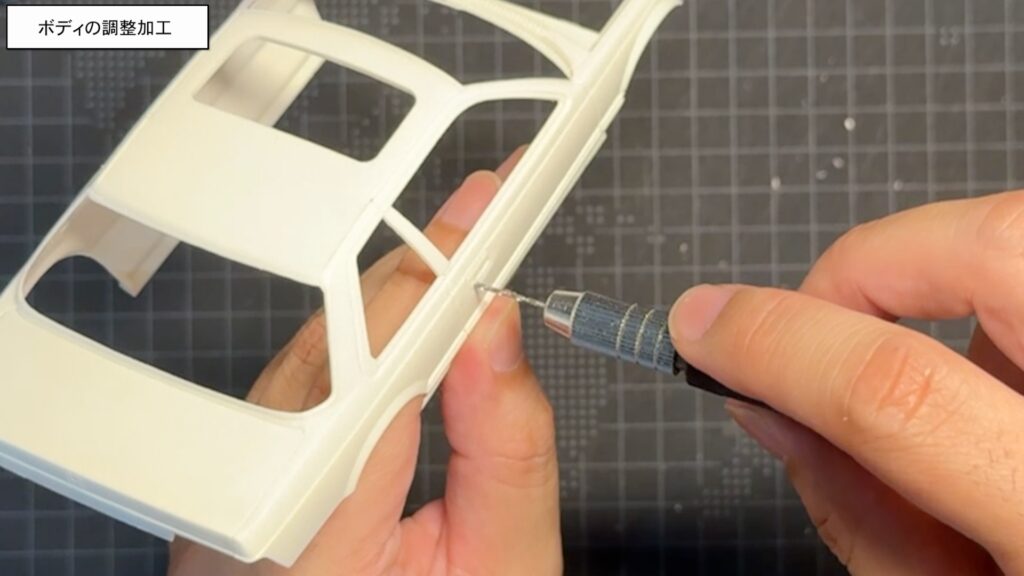

削った部分はヤスリでしっかり均し、その後0.8mmのピンバイスで穴を開けていきます。ここには塗装後、仕上げの段階でキーシリンダーを埋め込む予定です。

次に、古いキットならではの工程ですが、ボディ全体に残っているバリも取り除いていきます。パーツの継ぎ目や角、フェンダー裏、ウインドウモール部分、バンパー周辺など細かい部分までしっかり確認。ペーパーヤスリは320番から始め、仕上げに向けて1500番まで番手を上げながら丁寧に修正しました。

こうして塗装の前に下準備を整えることで、塗装の仕上がりがより美しく、パーツの取り付けもスムーズになります。

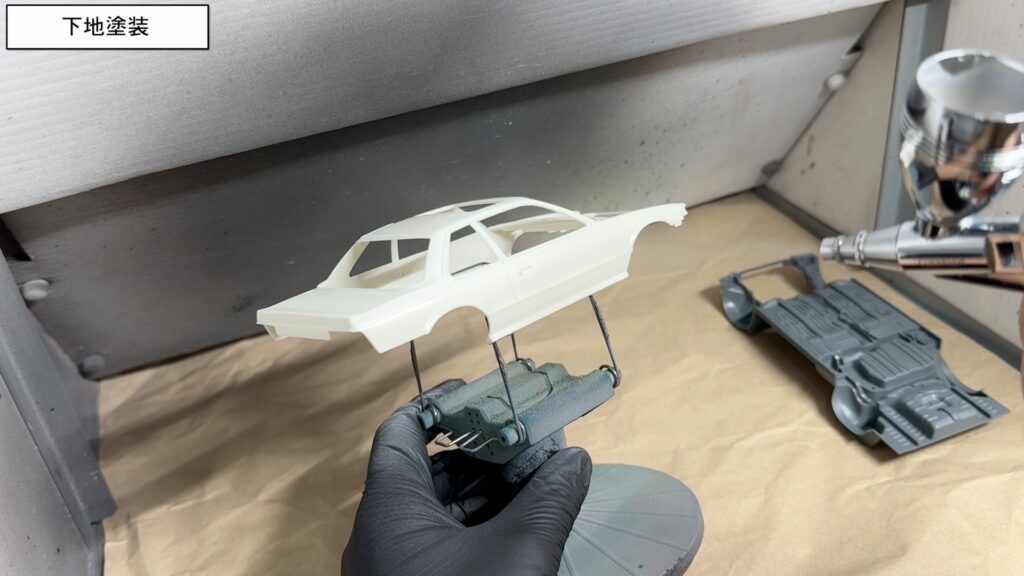

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地処理としてガイアノーツのエヴォグレーを塗装していきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF