1/24 HASEGAWA NISSAN SKYLINE 2000 TURBO RS (R30) part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

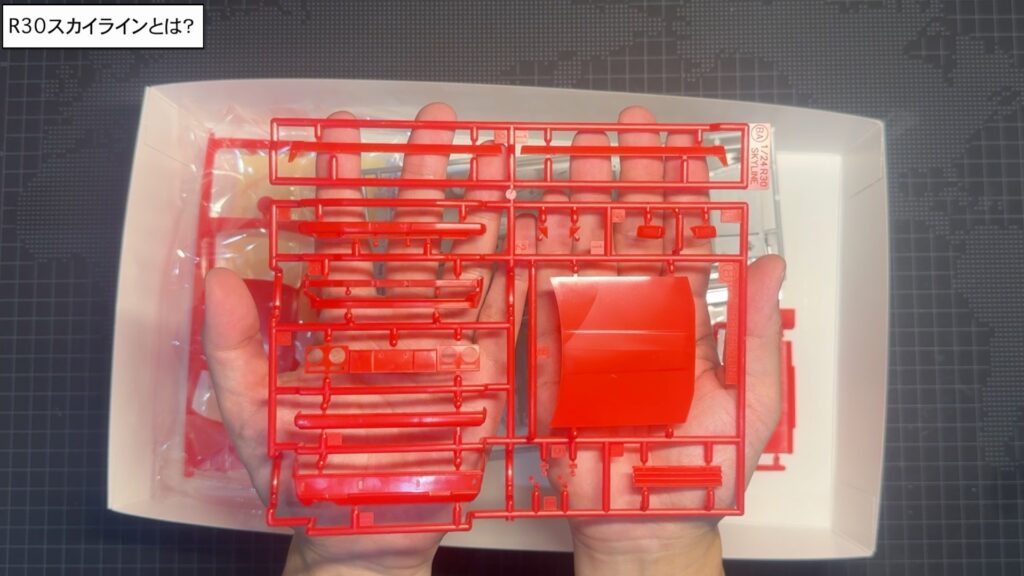

今回は、ハセガワから発売された最新キット「R30スカイライン」を製作していきます。

ハセガワ 【新金型】1/24 ニッサン スカイライン 2000ターボRS (R30) 前期型 1983 プラモデル HC65 (自動車)

もちろん新製品ですから、作るのは今回が初めて。

箱を開けた瞬間のワクワク感や、新キットならではの発見、そして下地塗装に入る前に行っておきたい調整作業まで、しっかり収録しました。

それではまず、この車がどんなモデルなのか、説明書をベースに知識を整理していきましょう。

R30スカイラインとは?

スカイラインの歴史は、1957年、初代モデルの華やかなデビューから始まりました。

当時としては数々の先進技術を盛り込んだ高級セダンで、その存在感は際立っていました。

1968年には、3代目となるC10型が登場。

エッジの効いたボクシーなデザインは「ハコスカ」の愛称で親しまれ、2000GT-Rはレースシーンで数々の輝かしい戦績を残しました。

この時期に、“速いスカイライン”のイメージが確立されたんですね。

1972年には4代目、C110型が登場し、テレビCMの大ヒットによって社会現象となります。

そして1981年、6代目となるR30型がデビュー。

人気俳優を起用した広告により「ニューマン・スカイライン」と呼ばれ、さらに西部警察などのテレビドラマでの活躍もあって大きな人気を集めました。

高性能版の2000RSには、日産としてはGT-R以来8年ぶりとなるDOHCエンジン、FJ20E型が搭載されました。

1983年には、日本初のDOHC4バルブ・ターボ、FJ20ET型を搭載した2000ターボRSが登場。

190馬力という高性能を誇り、「史上最強のスカイライン」と称されました。

後期型は薄型ヘッドランプとグリルレスのフロントマスクから、「鉄仮面」という異名でも知られています。

直線基調のシャープなデザインと、四角いテールユニットに収められた丸型ランプ。

今回製作いたします2000ターボRSは、その魅力を余すところなく体現した一台です。

仮り組み

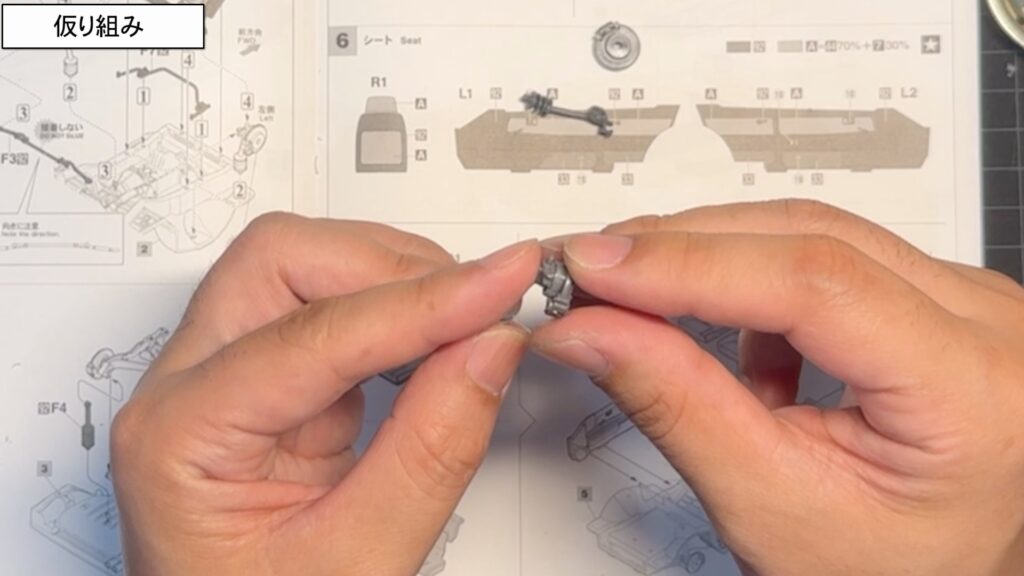

まずは仮組み

足回りから進めていきます。

このハセガワの2000ターボRSは、徹底した実車取材をもとに、完全新金型で設計されたキットです。

足回りは車高選択式となっており、ノーマル車高とローダウン車高の2種類から選べます。

ブレーキディスクの取り付け位置を変えるだけで、簡単に車高を調整できるため、組み立てながら好みのスタイルに仕上げられるのが魅力です。

パーツ形状やディテールも非常に精密で、仮組みの段階からその再現度の高さを実感できます。

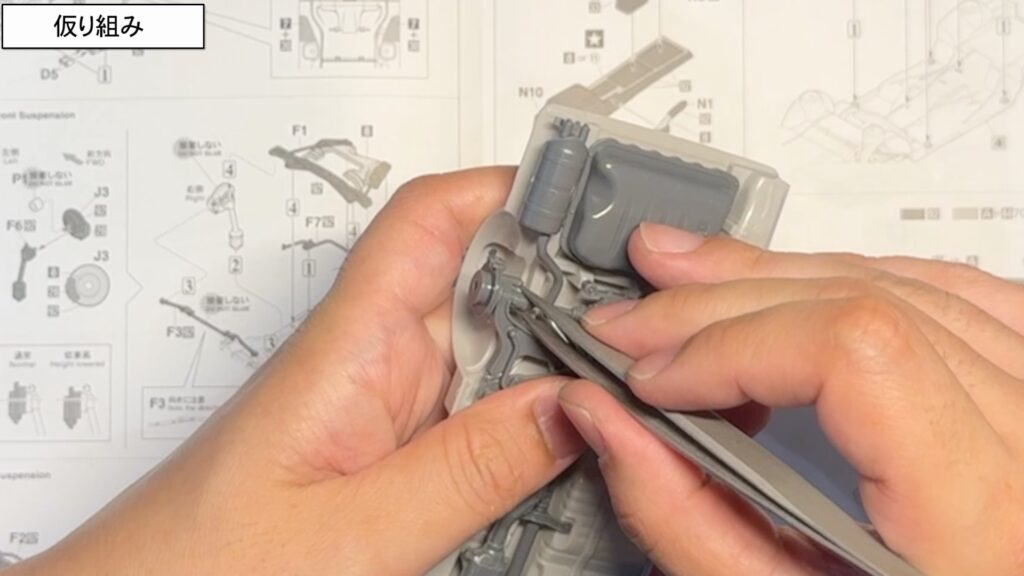

次にシャシー裏のパーツを取り付けていきます。

マフラーカッターなどはメッキ仕上げとなっており、仮組み段階でも輝きが際立ちます。

こうした部分が、最終的な完成度に大きく寄与してきます。

続いてインテリアの仮組みです。

シートやダッシュボード、細かなパネル形状までしっかりと再現されており、スカイラインらしい室内空間が形になっていく過程は、見ていても非常に楽しい瞬間です。

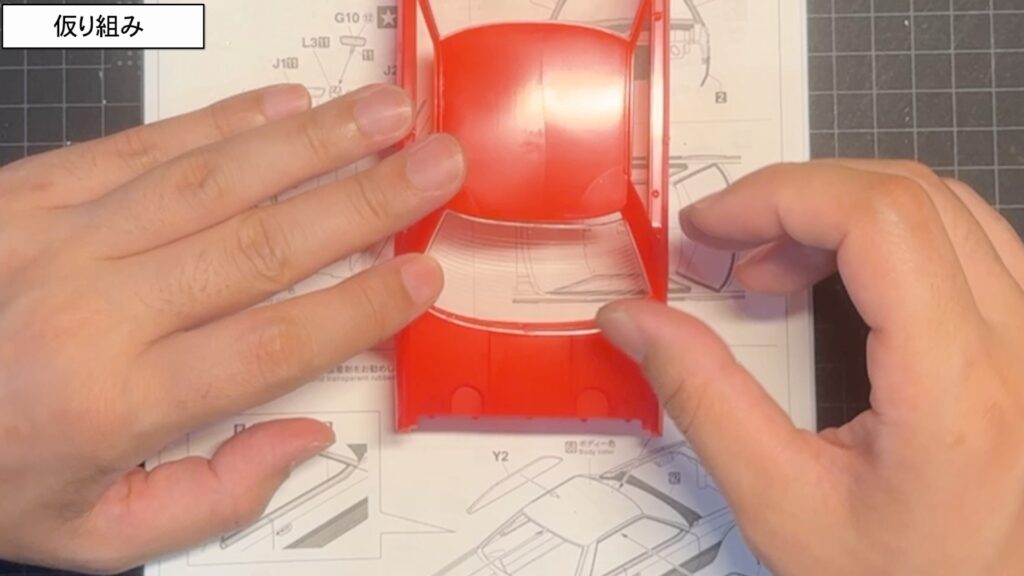

ボディにはガラスパーツを取り付けます。

このキットには窓の塗り分けを簡単に行える専用のシールが付属しており、実車の雰囲気を手軽に再現可能です。

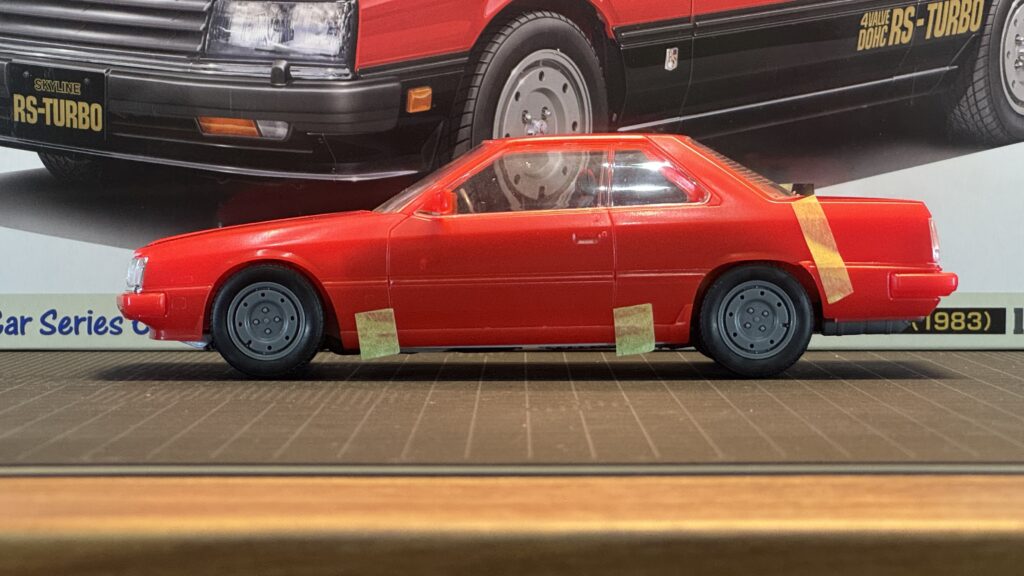

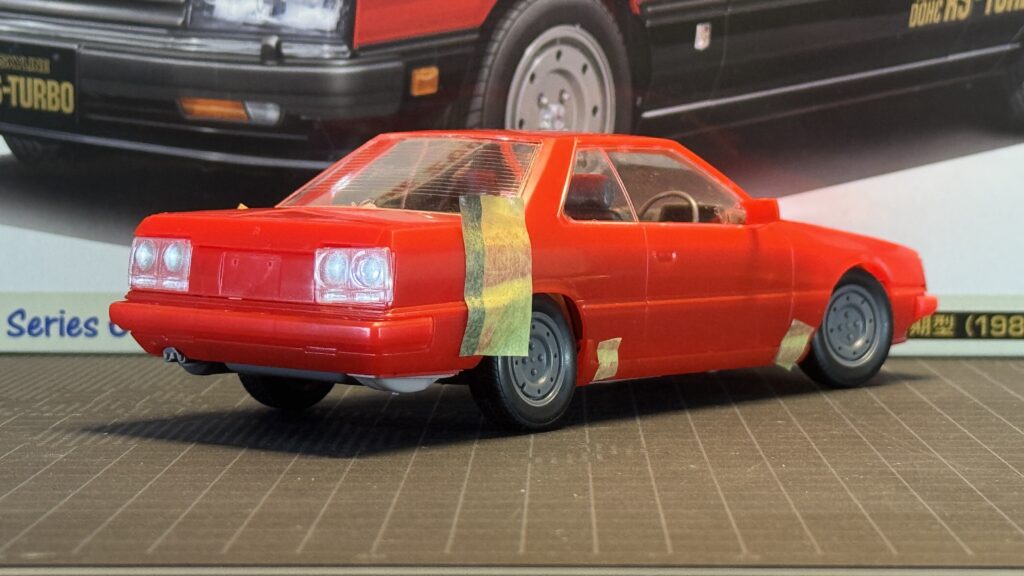

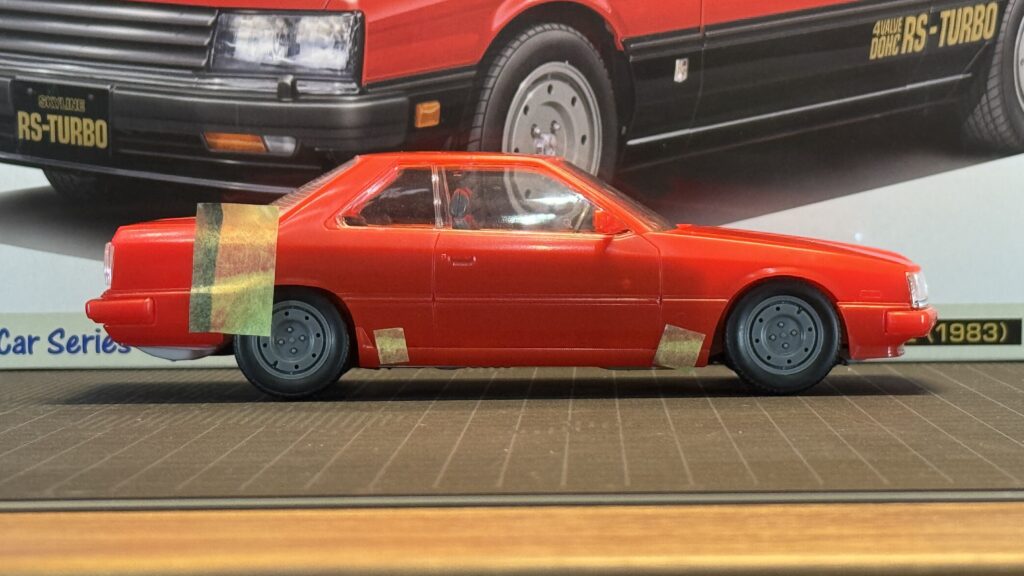

最後に外装パーツを仮組みします。

ボディカラーは成型色で鮮やかなレッド。

フェンダーミラーとドアミラーは選択式で、どちらを装着するかは好みに合わせられます。

また、ヘッドライトやテールライトの鏡面パーツ、エンブレム類もすべてメッキ仕様で、組み付けるだけで輝きとリアルさが加わります。

これはローダウン仕様での仮組みですが、こうして仮組みを進めていくと、全体の完成イメージが一気に見えてきます。

実車の魅力をそのまま凝縮したR30スカイラインが、まずは仮の姿で形を成してきました。

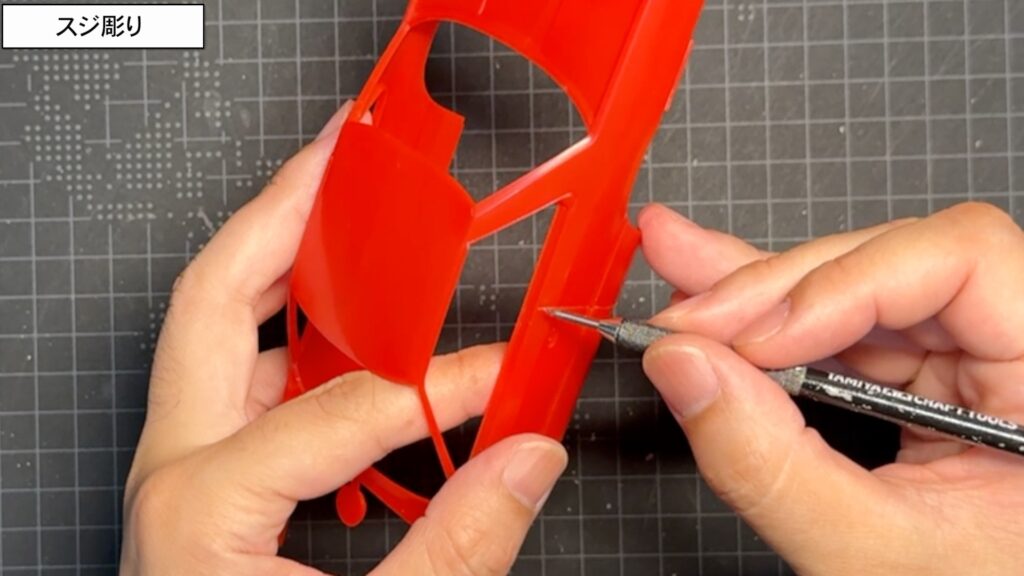

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

パーティングライン消し

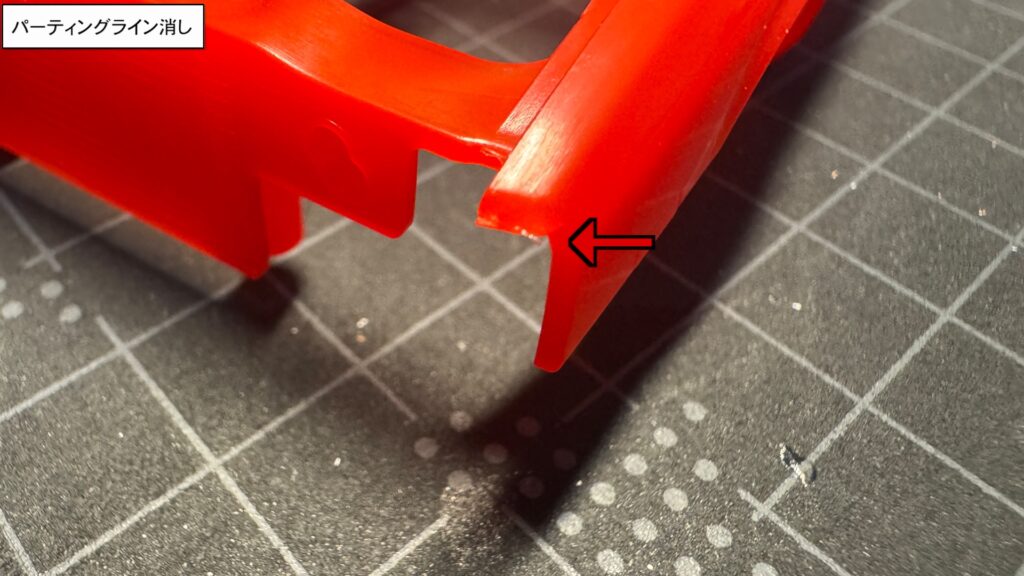

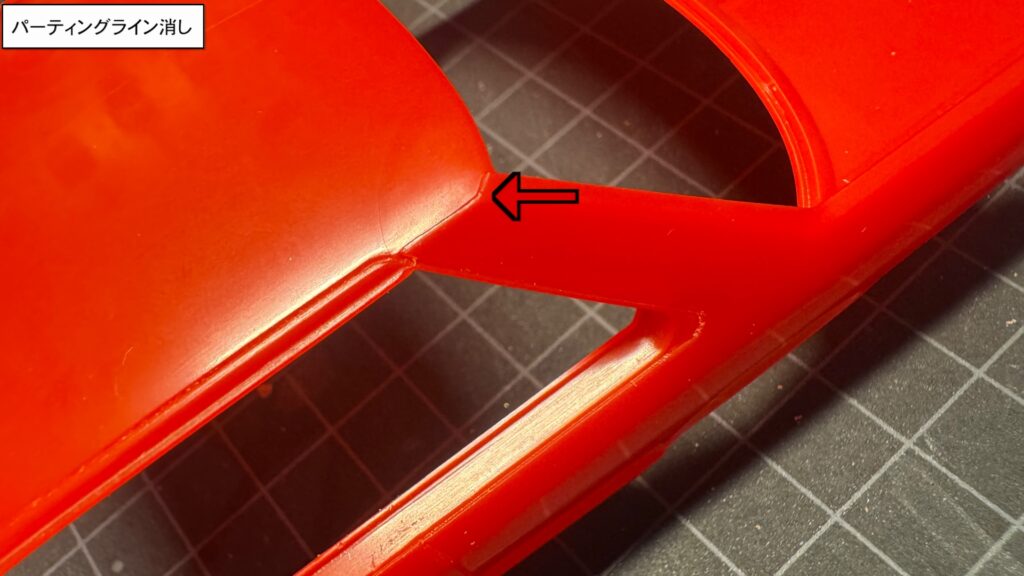

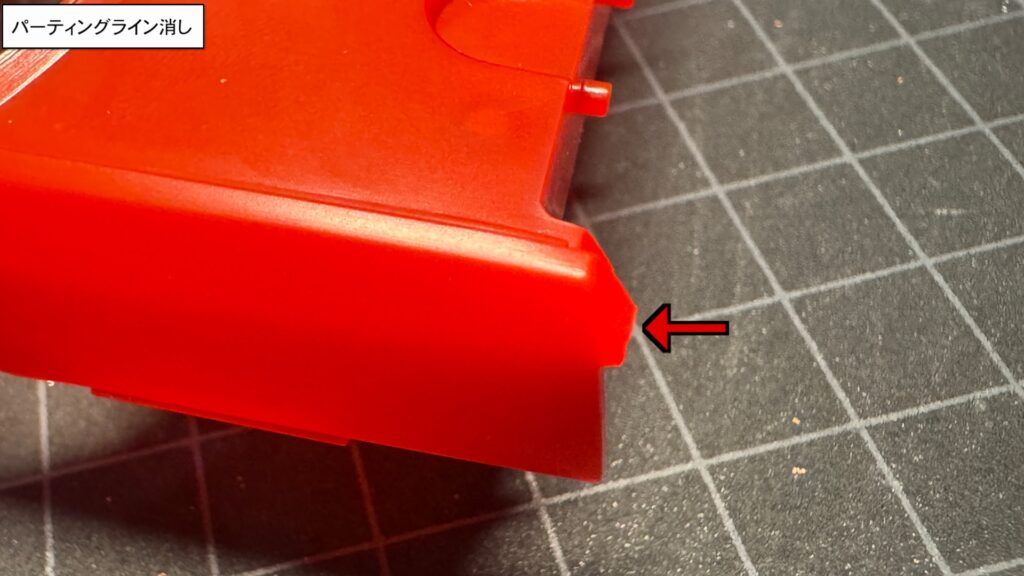

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

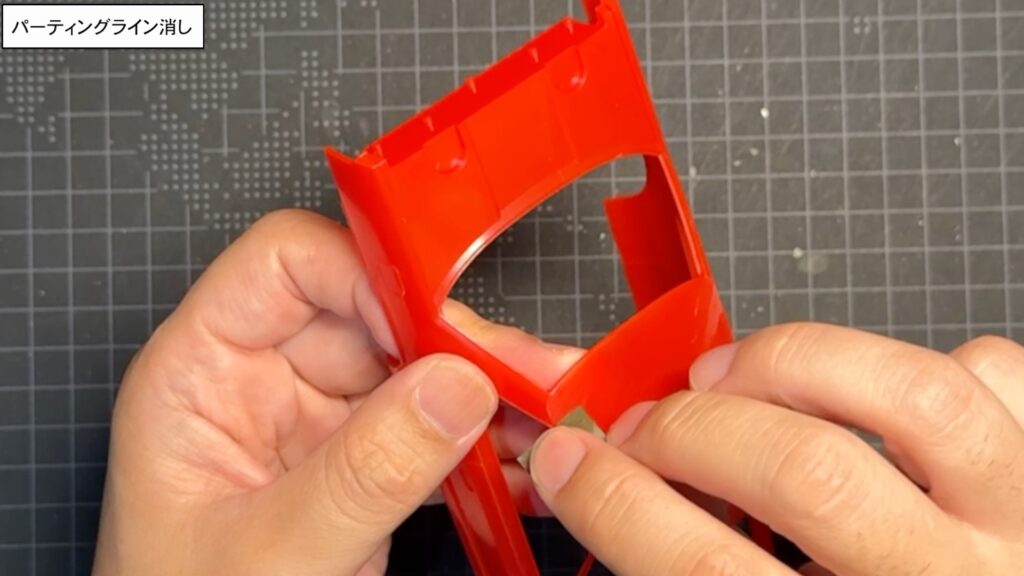

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

ボディの調整加工

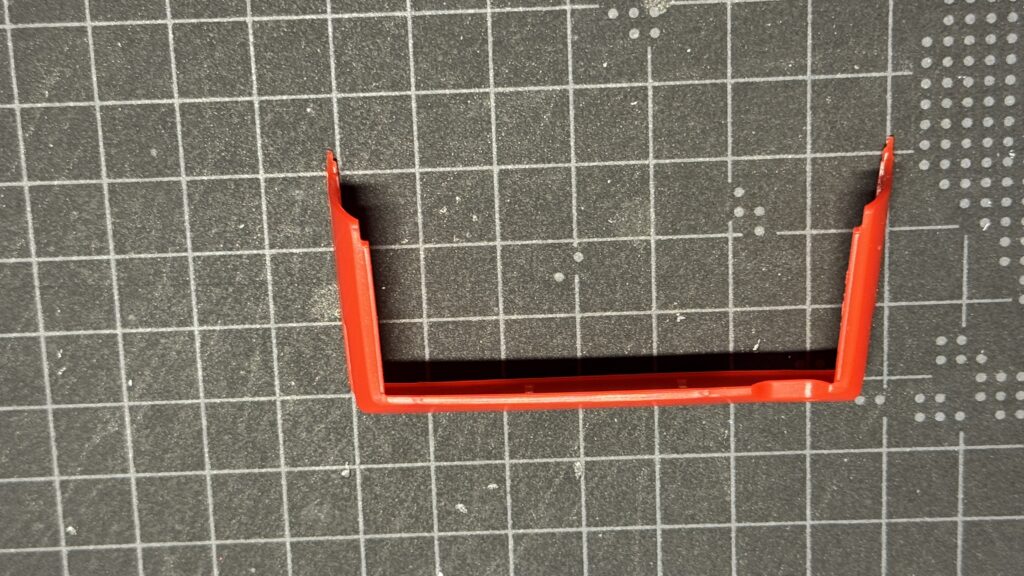

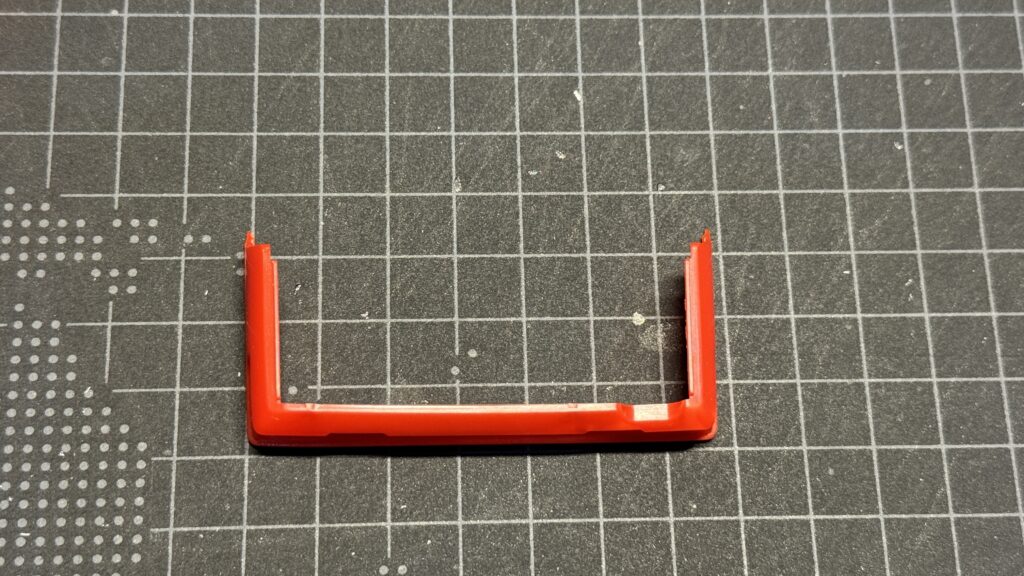

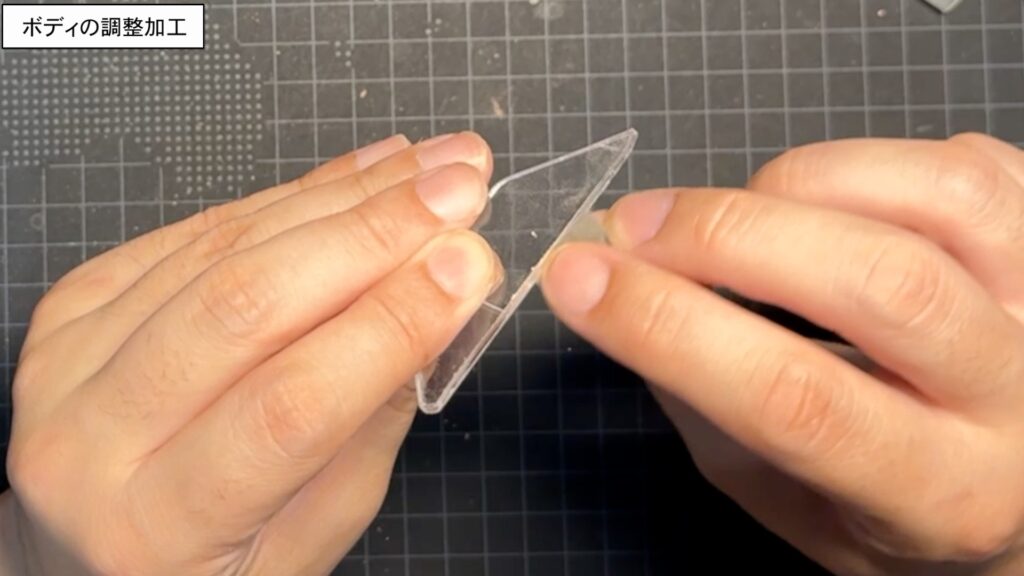

次に、ボディの調整加工に入ります。

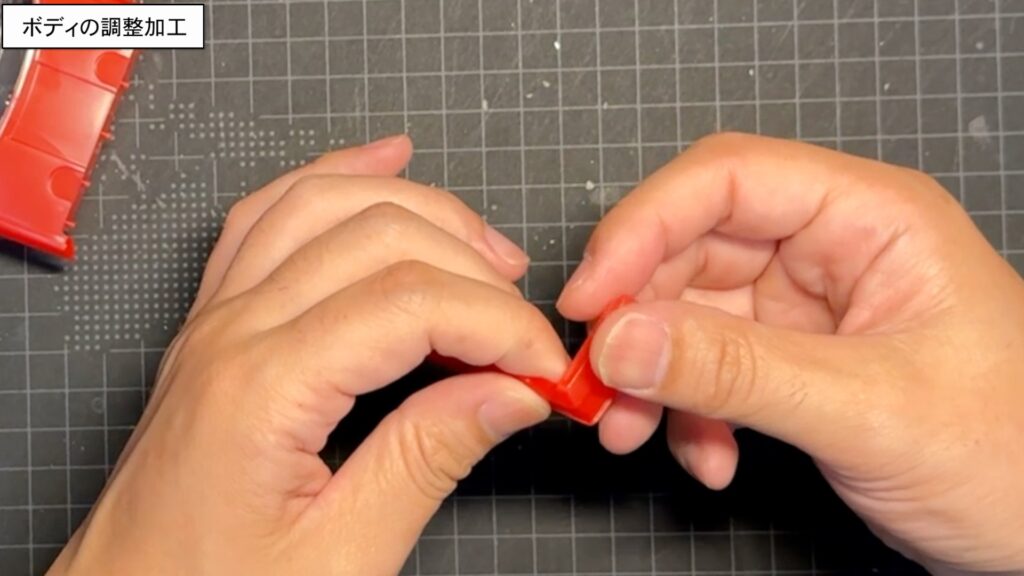

まずはリアバンパーの歪みを修正します。仮組みの段階で気づいたのですが、このキットはリアバンパーがわずかに歪んでいて、左側が浮いてしまっていました。

このような場合は、樹脂が割れないよう十分注意しながら、指で少しずつ力を加えて歪みを修正します。

力を加える位置を見極め、本来の位置まで慎重に曲げていきます。

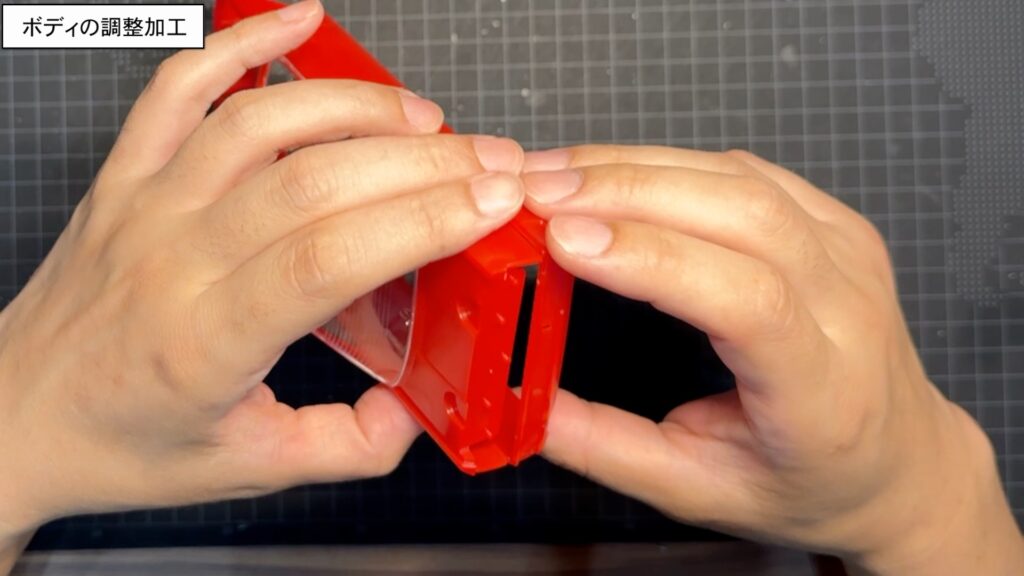

曲げた後はボディにあてがい、さらに微調整を行い、ダボがしっかりと噛み合う正しい形に整えます。

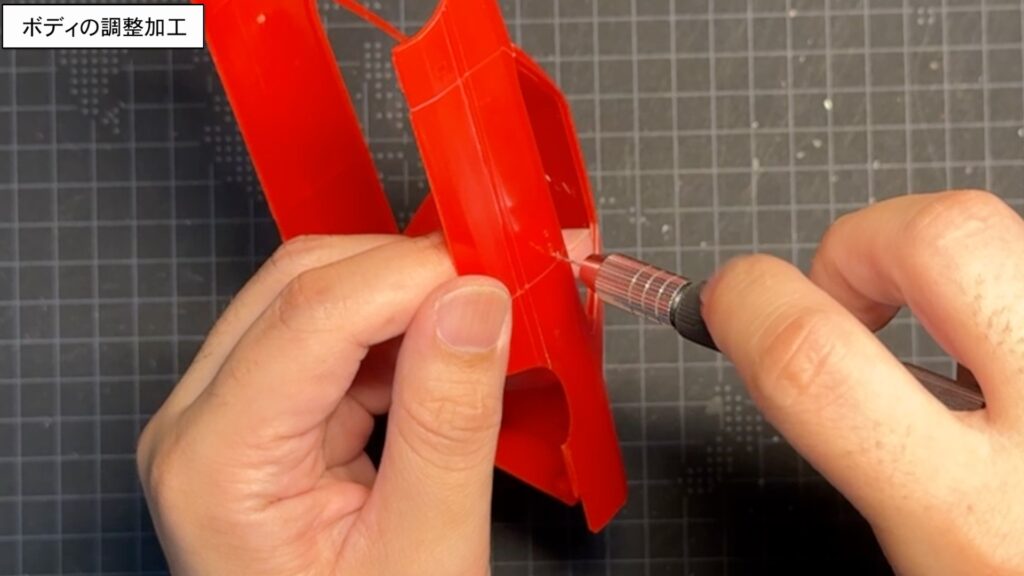

そして各パーツは、まずゲート処理を丁寧に行います。

ニッパーで切り離した部分には切除跡が残りますが、ハセガワの精密なキットは、この跡があるだけで接着時のバランスが崩れてしまいます。

そのため、ここは確実に整えておきます。

また、ウインドウパーツのはめ込み具合も、この段階で確認・調整をしておきます。

さらに、ドアのキーホールは3D製のキーシリンダーへ換装するので、1mmのピンバイスで穴を開けます。

これで、下地塗装に向けた準備が整いました。

下地塗装

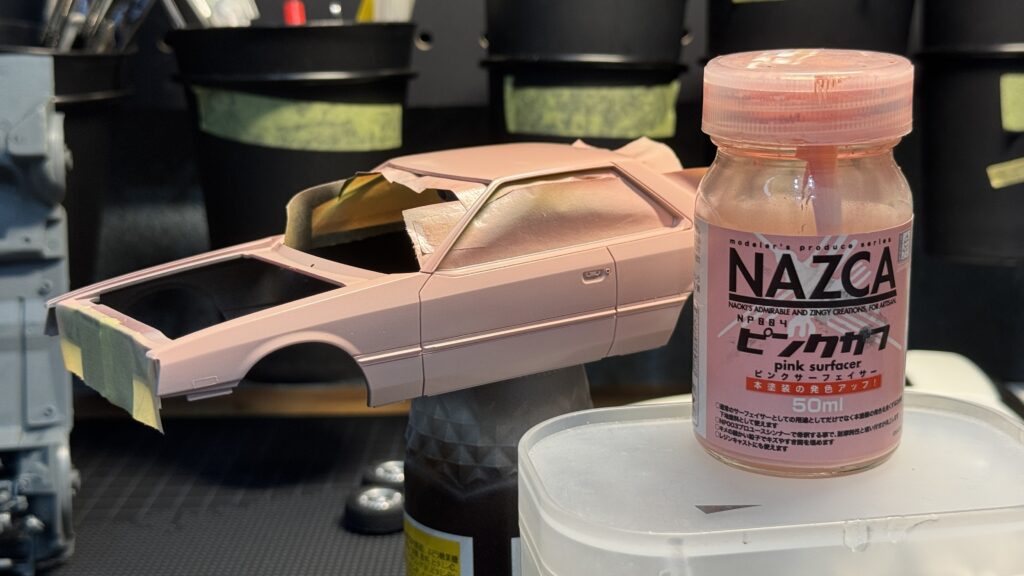

続いて本塗装をする前の下地処理としてガイアノーツのエヴォピンクを吹いていきます

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。