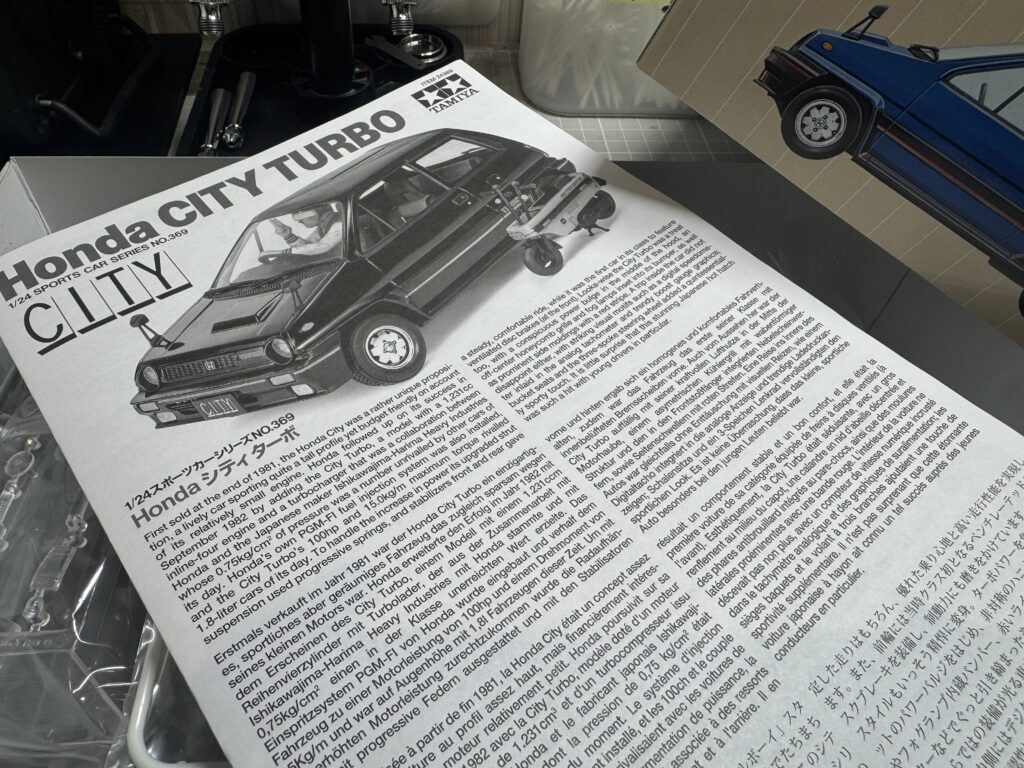

1/24 TAMIYA HONDA CITY TURBO part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は嬉しすぎる再販がタミヤよりありましたってことでHONDAシティターボを製作していきます

プラモの時間の一番最初の動画でも作ったキットですので、4年前の自身が作ったシティを超越できるか色々やってみたいと思います

このパート1ではキットの紹介から下地処理、ドアの開閉加工などを収録してみましたので、ぜひご覧ください

まずはどんな車なのか深めていきましょう

初代シティターボとは?

1981年末に発表されたHONDA初代シティ

背の高いユニークな「トールボーイ」スタイルとキビキビした走り、小排気量ならではの経済性でたちまち人気となリました

一大ブームを巻き起こしたこのシテイに、82年9月に加わったのがターボ仕様です

エンジンはシリンダーヘッドやヘッドカバーに高品質な素材を使用した1.2Lの水冷直列4気筒

ターボチャージャーはHondaとIHIの共同開発で誕生した、当時の無鉛ガソリン車では世界最高の過給圧を発揮する高性能ユニットです

Honda独自の電子制燃料噴射システムを装備して、最高出力100馬力、最大トルク15.0kg/mを発揮

同年代の1.8リッター車並みの性能を手に入れました

また、パワーに合わせて足まわりもアップデート

前後ストラットの4輪独立サスペンションは、コイルスプリング上部の径が太く、下部になるにつれて細くなるプログレッシブタイプを採用

前後にスタビライザーを装着し、安定した走りはもちろん、優れた乗り心地と高い走行性能を実現します

スタイルもいっそう精悍に変身

ターボパワーを象徴するボンネットのパワーバルジをはじめ、非対称のハニカムフロントグリルやフォグランプ内蔵バンパー、赤いラインが入ったワイドプロテクターなどでぐっと引き締まった姿も印象的です

そして、ターボ車ならではの装備が光る車内も注目

大きなアナログ式タコメーターの内側にはデジタル表示のスピードメーターを配置し、ブースト計は視認性に優れるグラフィックタイプ

バケット形状のシートなど、スポーツ性あふれるアイテムがふんだんに盛り込まれ、和製ホットハッチとして若い世代を中心に大きな人気を獲得したのです

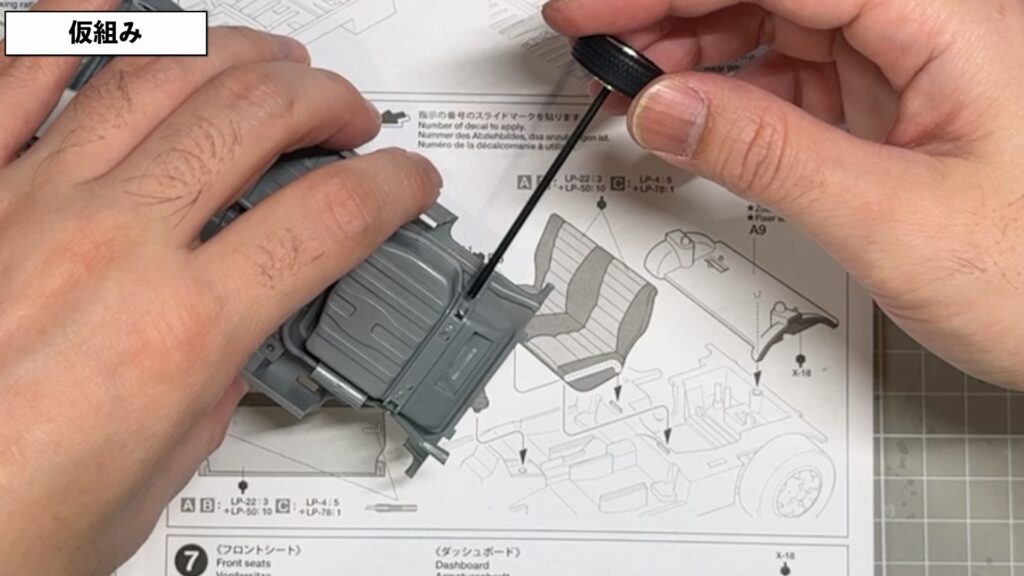

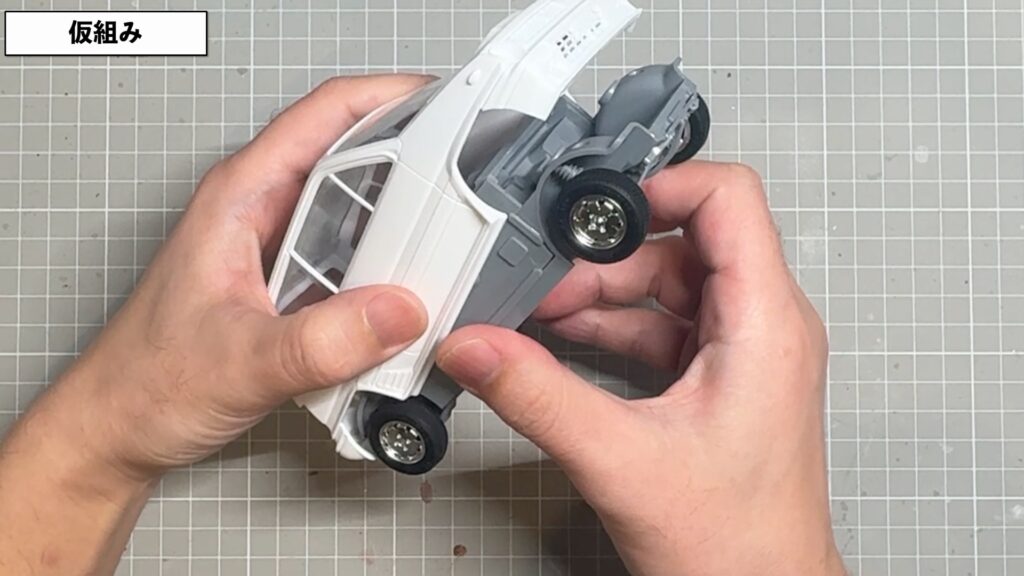

仮り組み

早速仮で組んでみましょう

このキットの初版は1982年で当時のスポーツカーシリーズには50CCのミニバイクもパッケージングされていました

このシティには当時と変わらずモトコンポが付属しています

パーツ構成は7点と、非常にシンプルな内容ですが、モールドもしっかりしており、さらに今回の再販ではライト部分が追加でデカール化されているので、塗り分けをしっかり行えばこのモトコンポもリアルなキットとなりえるでしょう

さてシティ本体はというと、久しぶりの再販ということで、各パーツのバリもなく綺麗スッキリなパーツ構成になっているなという印象です

シャシー裏面やサスの立体感は当時と変わらず素晴らしいの一言

この辺もしっかりと塗り分け、裏側といえどリアルに仕上げていきたいところであります

ホイールの組み付け方は前後ピン式で、さすパーツにポリキャップを埋め込みピンで固定するタイプ

リアは一本もののシャフトで固定になります

各パーツ共にカチッと組み付けることができるのでストレスフリーで組み立てられると思います

そしてこれも当時のラインナップには必ずついてきたものですが、このシティにはピースサインをしている人形が付属しています

これなんかは人形の塗装練習にぴったりなので、頑張って仕上げてみようと思います

インテリアではダッシュボードは2分割式、シートの裏面は再現されていないのでプラ板で蓋をし進行するとします

内張で囲むように組み付けたらウインドウを取り付けたボディと合体

外装パーツはクリアパーツとフェンダーミラーとワイパーとナンバープレートのみ

このシンプルな構成でリアルなシティが出来上がるのですから本当にタミヤってすごいメーカーですよね

このシティはもう何回も作っているのですが毎度発見がある素晴らしいキットだと思います

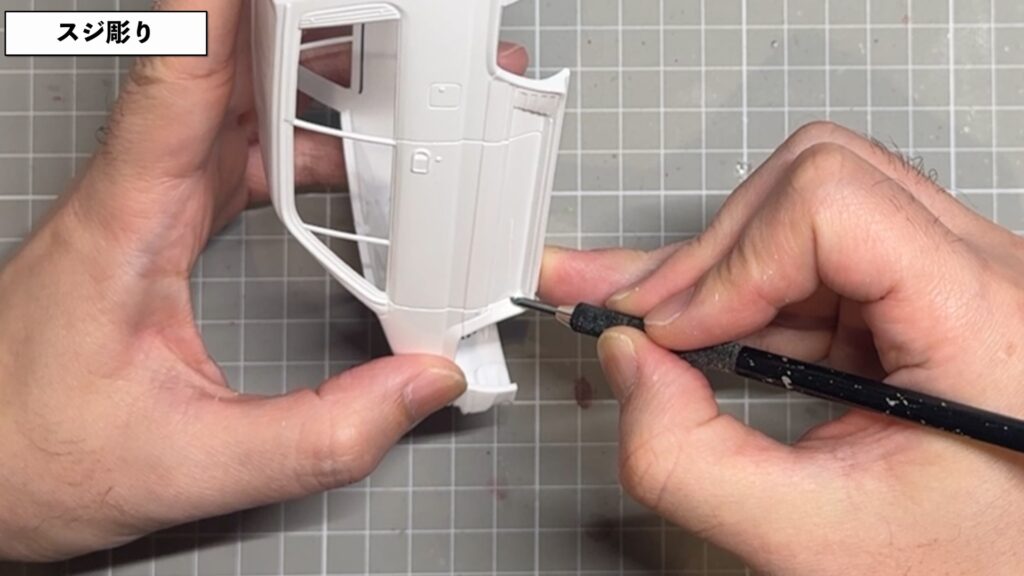

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードでブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています

用途としては、0.15mmのブレードは全体的な使用

0.2mmのブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています

リアルな完成度を追求するにあたりボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと

塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいシャープさが欠けてしまうので

塗装をする前の下準備の段階でしっかり彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると不自然なシルエットになってしまったりパーツが貫通し割れてしまう場合もありますので

あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3~5往復を目安に

丁寧に掘り込んでいきます

ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目給油口カバーやウインドウモールの外側を筋彫りし塗装に備えます

ボディの調整加工

続いてボディの調整加工です

ドアや給油口カバーにモールドされているキーホールですが、こちらは自作の3D製キーホールに換装するので、ニッパーで削除し、ペーパーヤスリで320番〜1500番まで均します

そのあと0.8mmのピンバイスで穴をあけ塗装後の取り付けに備えます

そして、フロントウインドウのセンターにはボディ形状が何かの拍子で潰れないように一本プラが成形されていますので、こちらをカット

カットした部分はウインドウがピタッと取り付けられるように、残ったゲート部分をデザインナイフやペーパーヤスリで整えておきます

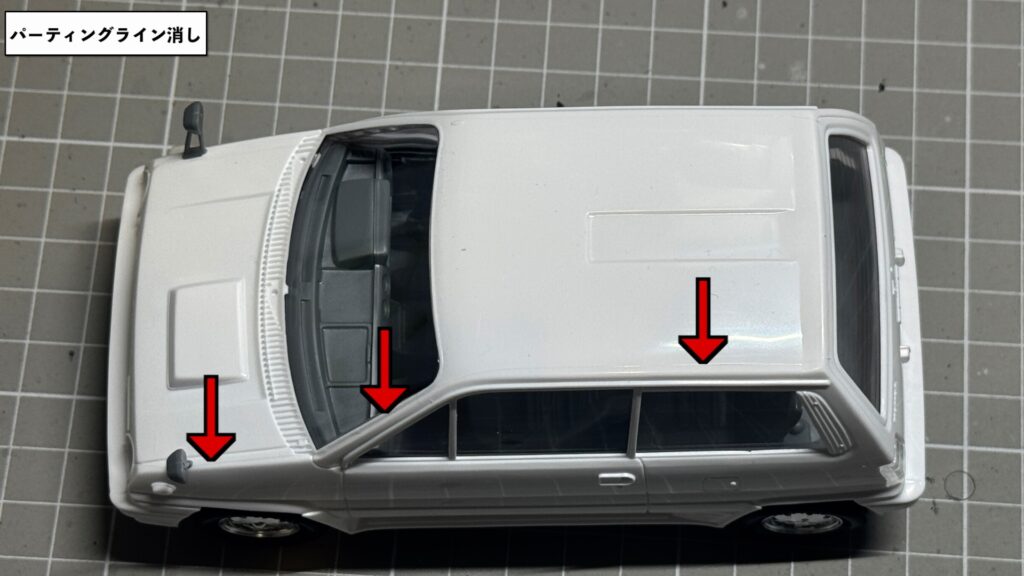

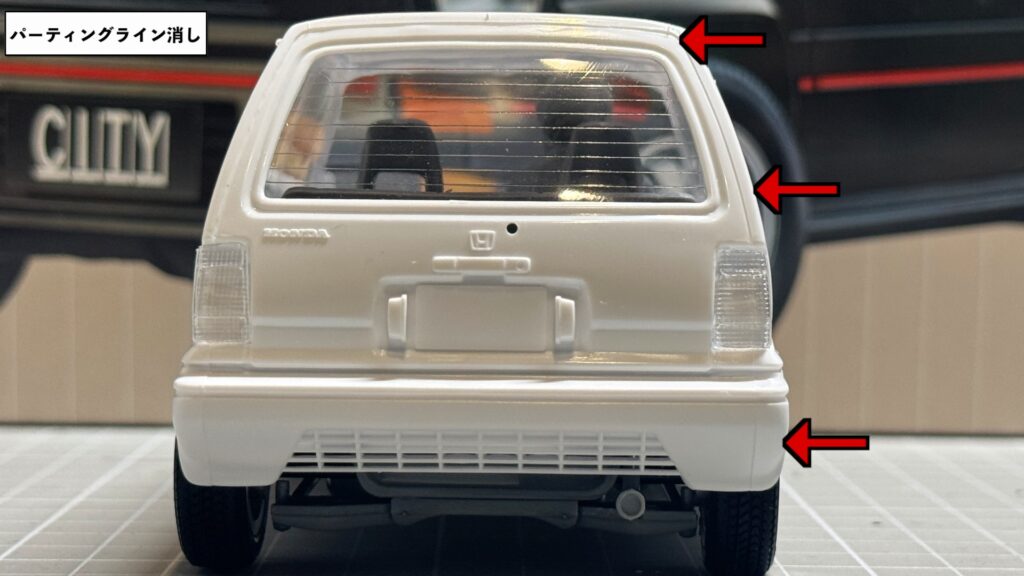

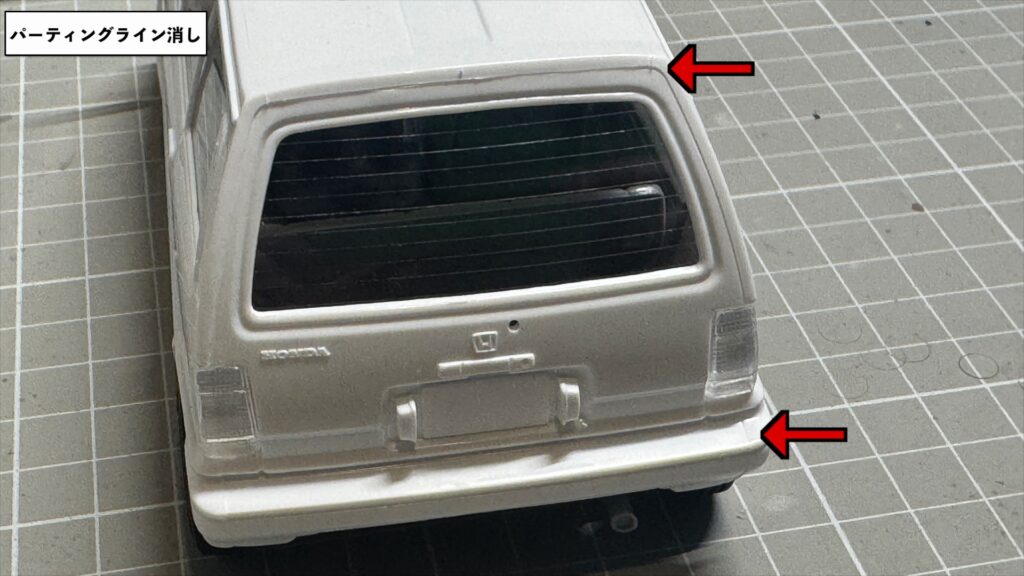

パーティングライン消し

続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

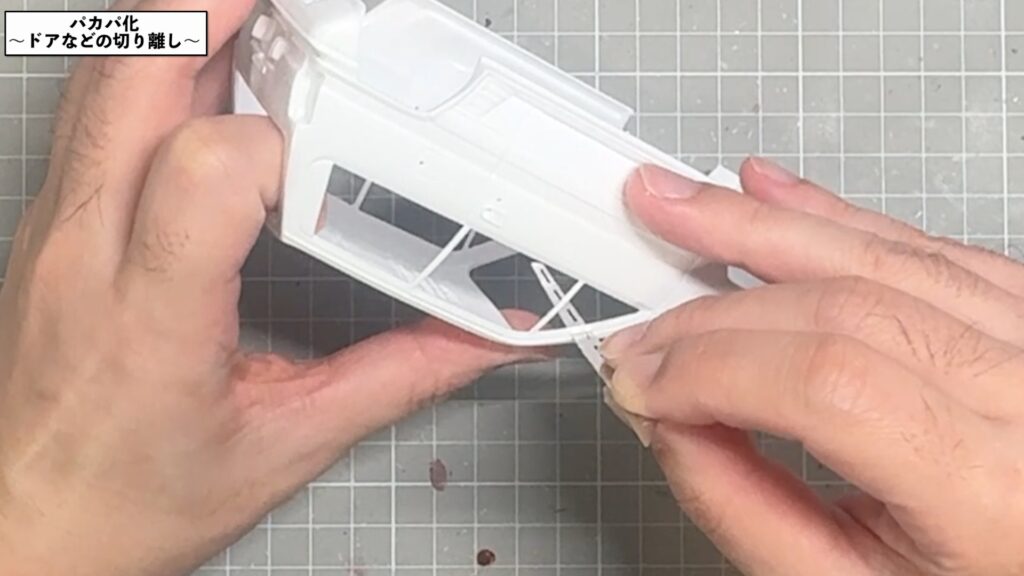

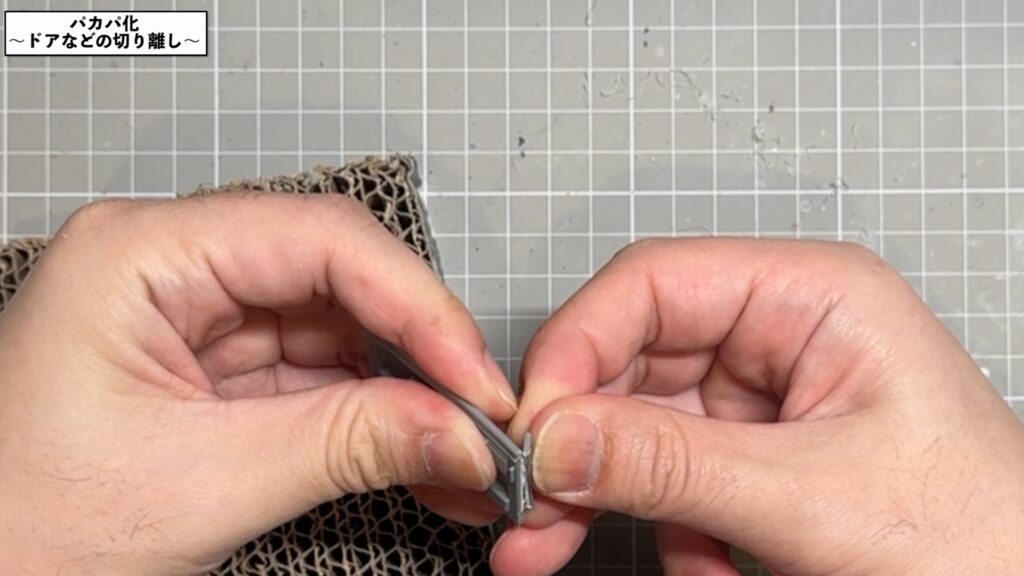

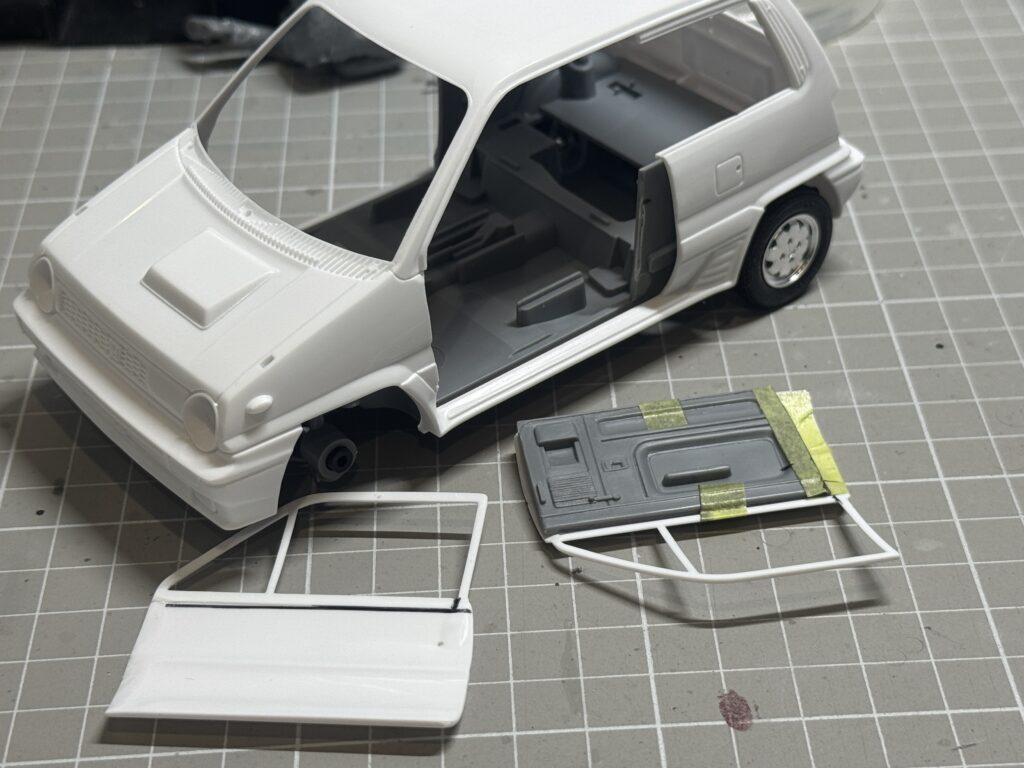

パカパ化〜ドアなどの切り離し〜

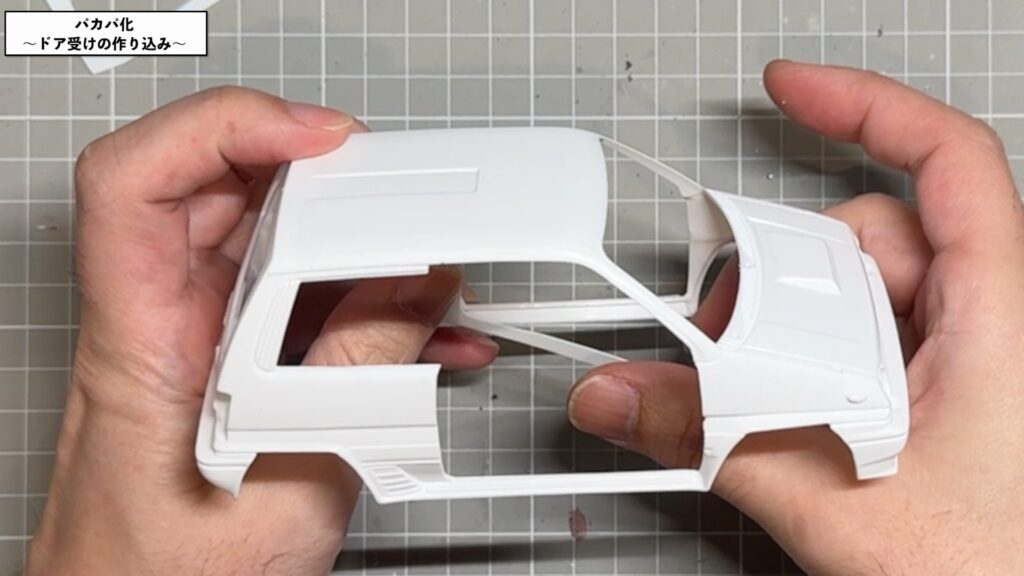

次にドアパーツのパカパ化作業です

ドアを切り離すので、ウインドウパーツはドアの部分を切り離しておく必要があります

ウインドウはピラー部分をペンでなぞり、その部分に固めのマステを貼り付け、こちらをガイドに超硬ブレードでなぞりカット

ウインドウが終わったらドアパーツの切り離しです

ドアの形状に沿って0.15mmの超硬ブレードで穴が開くまでなぞり続けます

一部分に穴が空いたら、ハセガワのエッチングソーで、じっくり形状に沿って切り込みを入れていきます

角の部分は形状によっては、切り離しづらい箇所もあるので根気よく尚且つ丁寧に、ボディに傷をつけないよう進行です

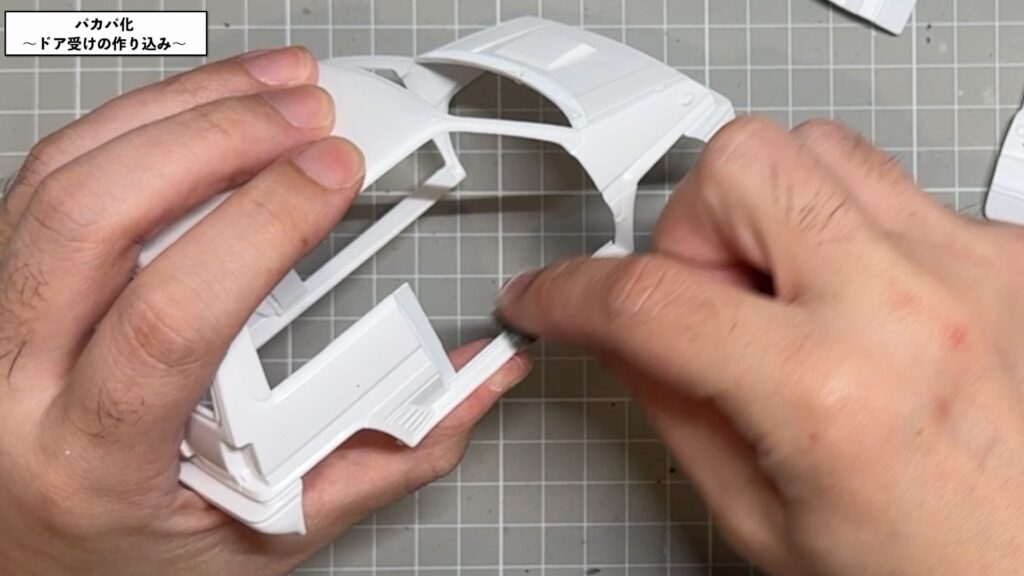

ボディと合わせ内張の位置を確認したりマーキングをしたら内張も3分割にカット

厚めのところは超音波カッターで切り込みを入れ、あとはスジを超硬ブレードでなぞり指で折るように切り離します

開口部は荒れているので、紙やすりの320番から1500番まで順にやすりがけをし滑らかにしておきます

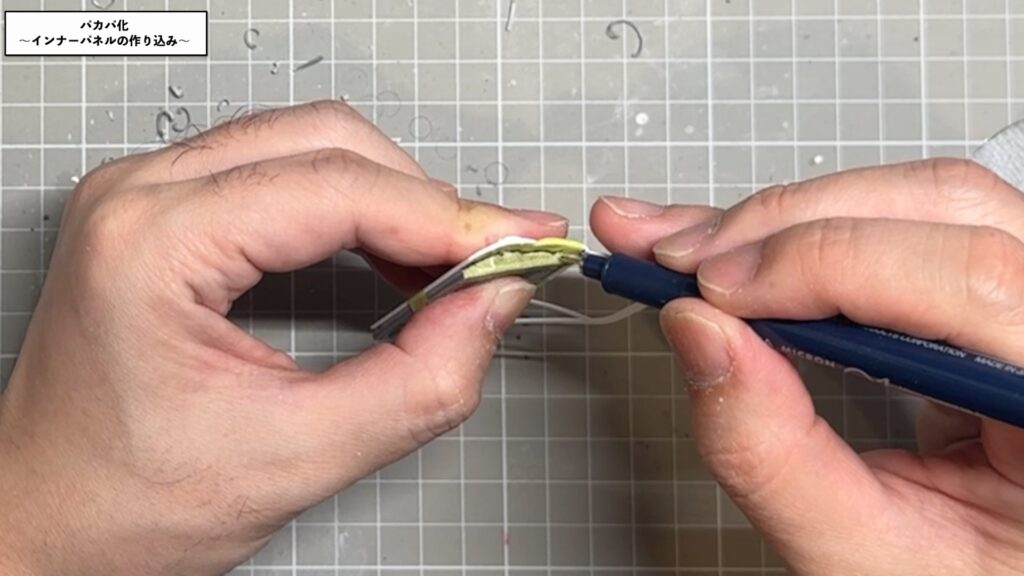

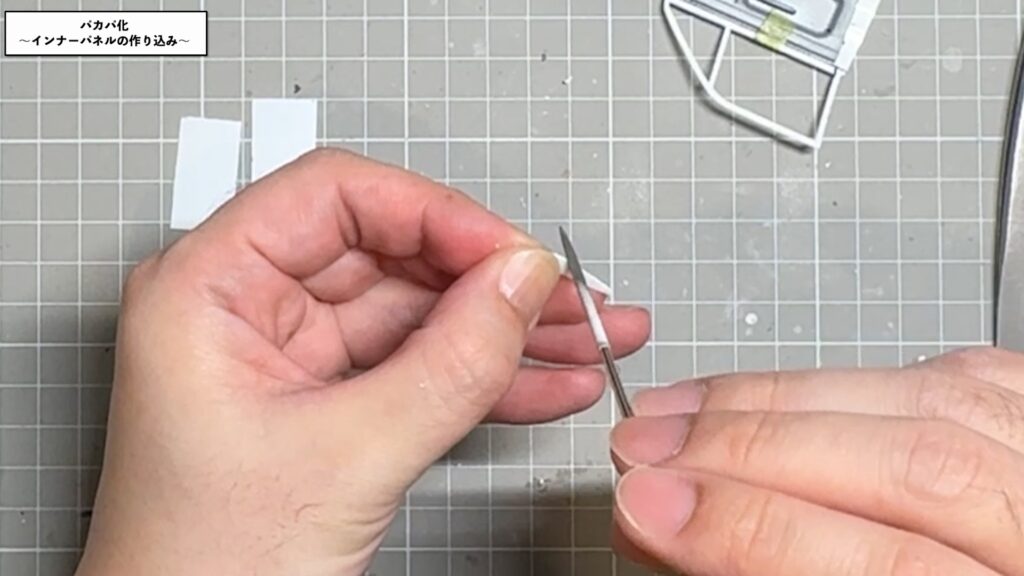

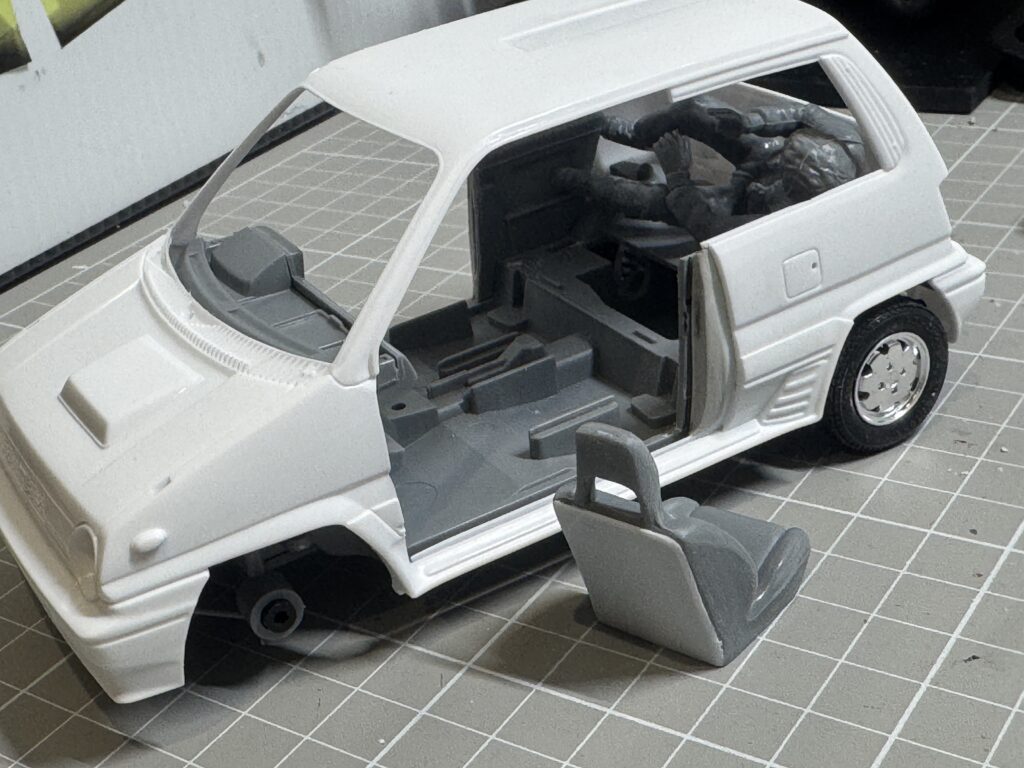

パカパ化〜インナーパネルの作り込み〜

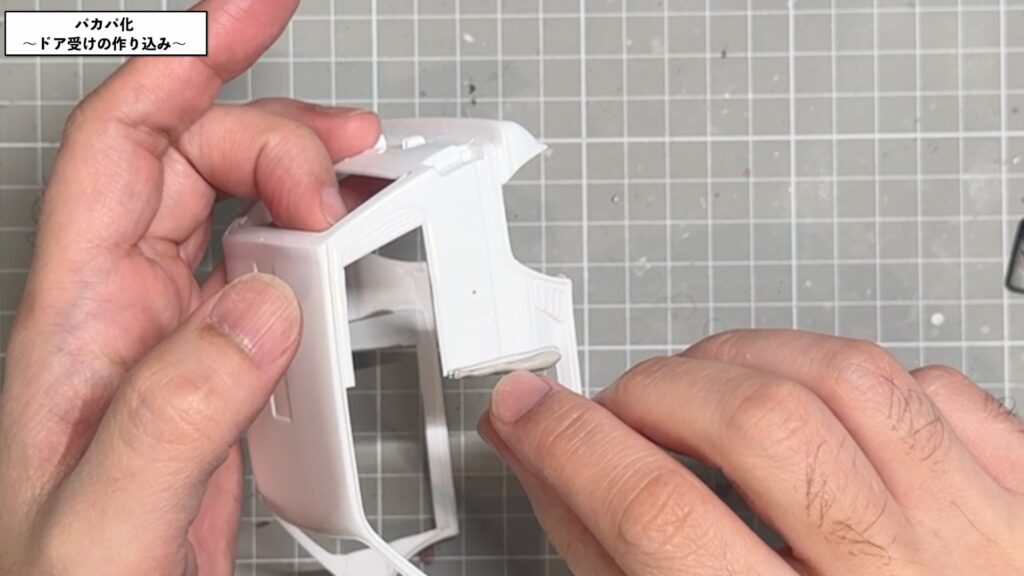

続いてはドア内張の作り込みです

カットした内張は内部が丸見えとなってしまい、このままですと完成後にドアを開けた際不自然ですので、実車同様になるようプラ板でフタをします

ドアに内張をあてがいマステで固定したら、隙間にマステを貼りペンで型をなぞります

なぞった型を0.5mmのプラ板に貼り付けカットしたらドアに取り付けた状態の内張に何度かあてがい、調整を繰り返します

ピタッと取り付けられるように調整ができたら接着剤で内張に貼り付けます

次にドアがピタッとボディに収まるように内張側とボディ側にネオジム磁石を仕込んでおきます

まずは内張側から

内張裏側に非磁性のピンセットを使い瞬間接着剤で取り付けました

そのあと内張はシャシーに取り付ける、分割したリア側の内張とツラを合わせたいので、2mmのプラ材を貼り付け厚さを調整しました

せっかくプラ板をカットするので、シートの裏面も採寸しプラ板でフタをしておきます

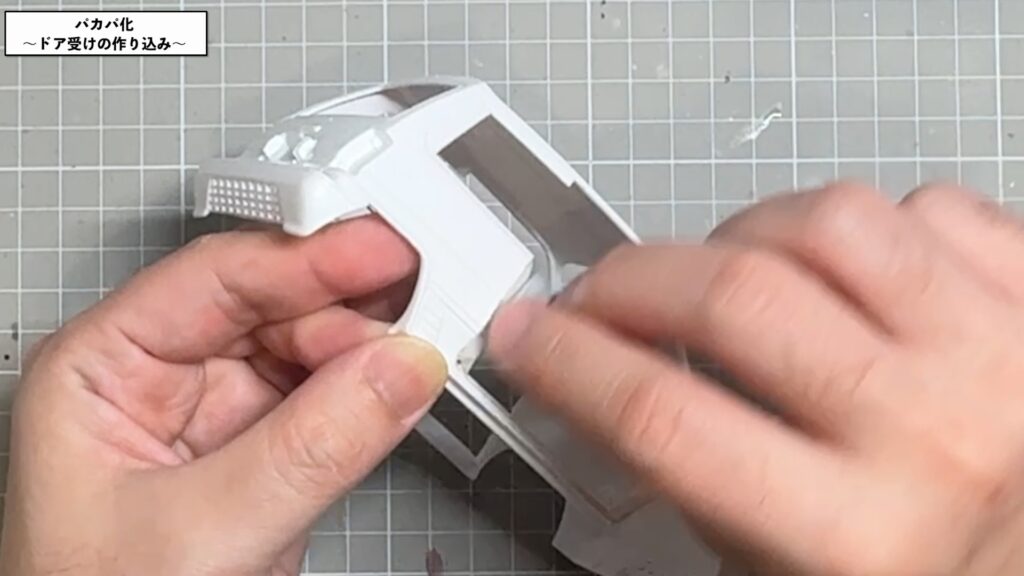

パカパ化〜ドア受けの作り込み〜

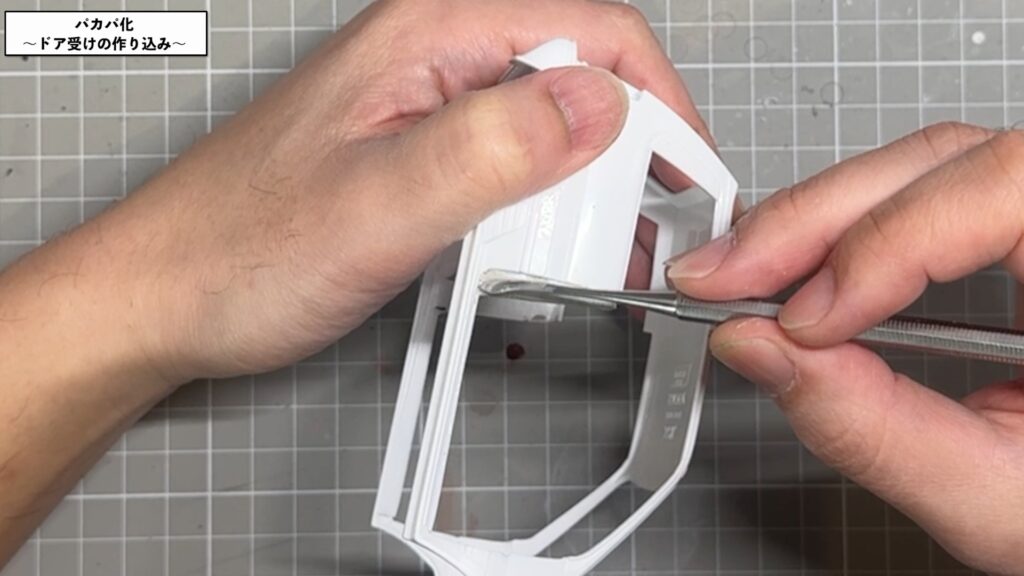

次にドアの受けを作っていきます

パカパ化によりボディから切り離したドアはそのままでは室内に入り込んでしまいますので、形状に合わせてドアの受けを作ります

ドアにマステを貼り付け、形状に合わせペンでなぞりテンプレを作ったら、0.5mmのプラ板に貼り付けカット

L字型のプラばんになりますので、それをボディに接着します

そのあとピラーパネルを作り込む際パテを詰めていきますのでストッパーとしてL字のプラ板に対し90度になるよう一枚プラ板を接着

取り付けたプラ板は高さが均一になるように、そして内張が干渉しないようデザインナイフやペーパーヤスリで均しドアをあてがいながら調整を繰り返します

プラ材が調整できたらエポキシパテをピラーパネル部分に詰めていきます

ある程度詰めたら水をつけたスパチュラーを使いプラ板の形状に沿い形を作っていきます

パテが固まったらさらにペーパーヤスリで均し、ドアがピタッとツライチで収まるよう確認ができたら完了です

一旦下地塗装としてサーフェーサーを塗装してみます

下地塗装

このパート1では最後に本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエヴォグレーを塗装していきます

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、結果的には効率があがります

吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。