1/24 AOSHIMA NISSAN CIMA Y33 ANCELTION part2

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回はアオシマ・アンバサダーとして製作を進めている、アンクエルション Y33シーマの制作パート2です。

青島文化教材社(AOSHIMA) 1/24 ザ・チューンドカーシリーズ No.95 ニッサン アンクエルション Y33 シーマ ‘…

高級感あふれるインテリアに、木目調の塗装を加えて、さらに重厚感がアップしました!

ぜひ最後までじっくりご覧ください。

それではさっそく、ボディ塗装からいってみましょう!

ボディ塗装

Y33シーマといえば、販売当時は高級車らしい落ち着いたカラーラインナップが特徴でした。

代表的なのは「ダークブルーイッシュブラックツートン」や「ホワイトパールツートン」、そして「フォレストグリーン」など、前期後期共に8色とシックで気品あふれる大人な色味が多く用意されていたんですね。

この中から今回はボックスアートのモデルでもあるブラックをチョイス

ブラックと言っても少しカスタム要素を加えたかったので、クレオスのウイノーブラックにほんのりですがパールクリアを調色

これをガイアの薄め液(T-01)で1.5倍に薄めて、エアブラシで塗装していきます。

使用しているエアブラシはガーレリ製のアドバンスシリーズより、GHAD68で0.3mmと0.5mmの口径を使い分けられるモデルを使用しています

塗装の流れは3ステップ。

まずは1工程目、各パネルのエッジやライン、角の部分を中心に吹いていきます。

続いて2工程目、ルーフやボンネットなど広い面積を丁寧に塗装。

そして最後の3工程目で、ムラにならないよう全体を整えるように仕上げていきます。

Gaahleri エアブラシダブルアクション トリガータイプ Advanced Series GHAD-68 (自定心挿入式ノズル構造) …

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

塗分け(エアブラシ)

続いては、エアブラシを使って各パーツの塗装に入っていきます。

まずはブラック系のパーツからスタート。

下回りのシャシーや足回りパーツ、そしてメタリック系パーツの下地にはエヴォブラックを使用。

一方で、シャフトやアームなどにはツヤありブラックを塗装して、同じ黒でも素材感の違いを演出できるよう、コントラストを意識して塗り分けていきます。

メタリック系の塗装でも、コントラストはしっかり意識。

ブレーキディスクやマフラーの太鼓部分にはフラットアルミ、マフラーパイプにはスーパーチタンを使うことで、説明書には載っていない自分なりの塗り分けがリアルさを引き上げてくれます。

次にインテリアパーツ。ここはグレー系でまとめていきます。

まずはグレーバイオレットをベースに塗装し、乾燥後に筆塗りでマスキングコートを塗布。

内張りの一部をマスキングしてから、ダークグレーを上から塗装します。

ボディ内部のルーフもパカパ化したことにより見えるので同じカラーをマスキング後塗装です

乾燥後にマスキングを剥がし、シート部分にはクリアを塗装。これでレザーっぽい質感がぐっと引き立ちます。

クリアパーツは、マスキングテープで保護したあと、テール部分にクリアレッドを塗装。

マフラーにはクリアオレンジで焼け感を演出

そしてホイール。今回はリムとディスクが別パーツになっているので、せっかくなのでディスク部分にスモークを軽く吹いて、模型特有の“メッキのおもちゃ感”を少し抑えておきました。

各パーツが塗り分けられてくると、全体像がグッと引き締まって見えてきますね。

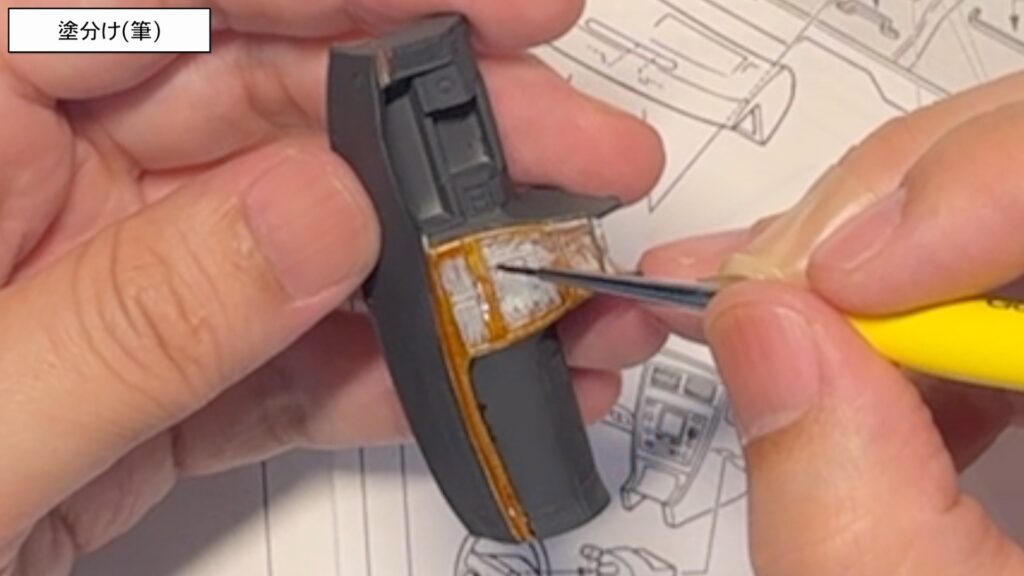

塗分け(筆)

続いては、筆塗りによる塗り分け工程に入っていきます。

ここでもエアブラシ塗装と同様に、“コントラスト”を意識するのが大事なポイント。

まずはメタリック系の塗料から順に塗っていきます。

たとえば下回りでは、ミッションケースにフラットアルミを。

モールドされているマフラーパイプにはクロムシルバー、ブレーキキャリパーにはゴールドなど、パーツごとの質感を意識して色分けしていきます。

メタリック系の塗装が終わったら、ブラック系の筆塗りへ。

エアブラシでは吹きにくかった部分──

たとえばシャフト類にはツヤありブラック、ゴムブッシュ類にはフラットブラックを使って、素材感の違いを出すようにしています。

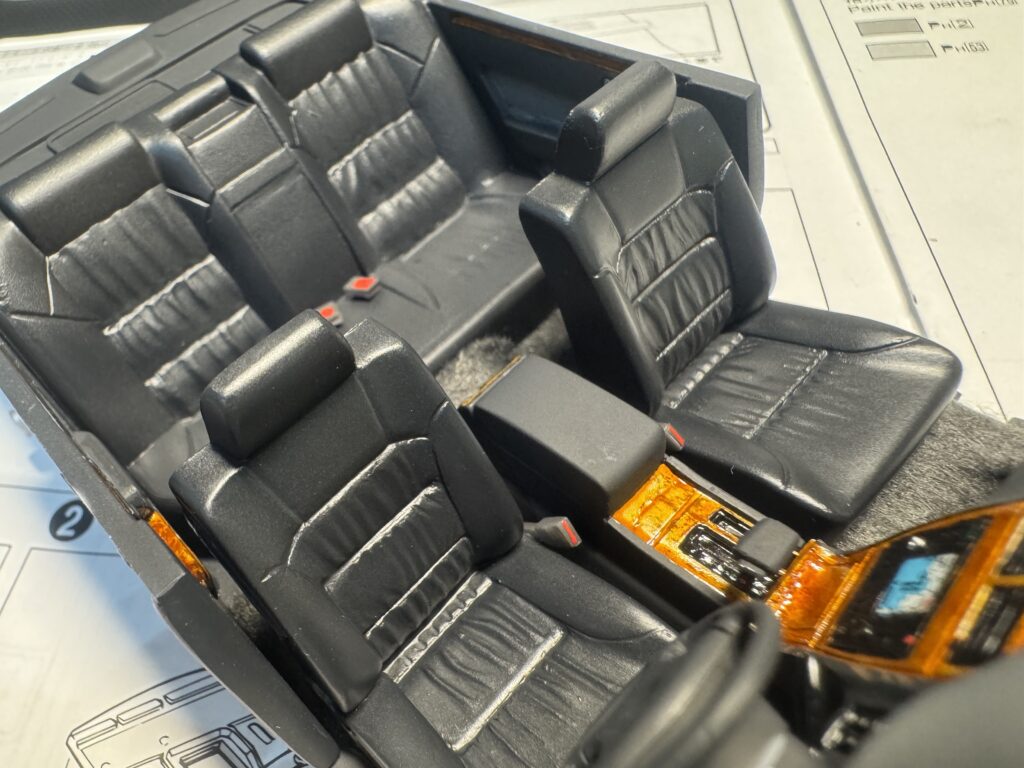

そして今回の見どころ、インテリアの木目調塗装に入ります。

まずは下地作りから。

本塗装でクリアオレンジを使うため、その発色を活かすべく、下地にはエナメルのシルバーを塗っておきます。

続いて模様づけ。ここがこの工程で一番重要です。

木目に見えるかどうかは、この模様の描き方でほぼ決まります。

使うのはアクリルのマホガニー。筆に塗料をつけたあと、ティッシュなどで一度吸い取って、塗料が擦れるくらいの量に調整。

そこから一定の方向を意識しながら、ドライブラシで木目を描いていきます。

模様がしっかり入ったら、最後に本塗装。

アクリルのクリアオレンジを塗り、ツヤと奥行きのある木目調インテリアを仕上げます。

大きな部分が仕上がったら、細かい部分に色を入れていきます。

たとえばハザードボタンやセンターコンソールのバック指定にはレッド、液晶表示やニュートラル部にはクリアグリーン。

いずれも下地にシルバーを入れておくと、発色が際立ってリアル感が増します。

最後に、各レバーの先端などにはシュナイダーのクロームマーカーで金属感をプラス。

シュナイダー Schneider ミラーエフェクト クロームマーカー ペイントイット Paint it 061 ペン先:2mm 1本 …

手間はかかりますが、このひと手間が仕上がりを大きく変えてくれます。

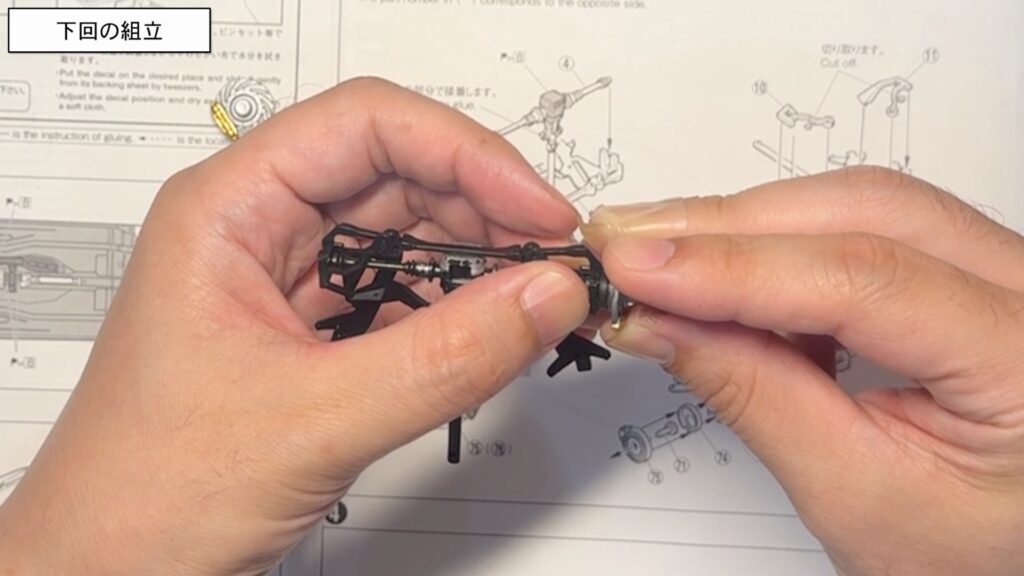

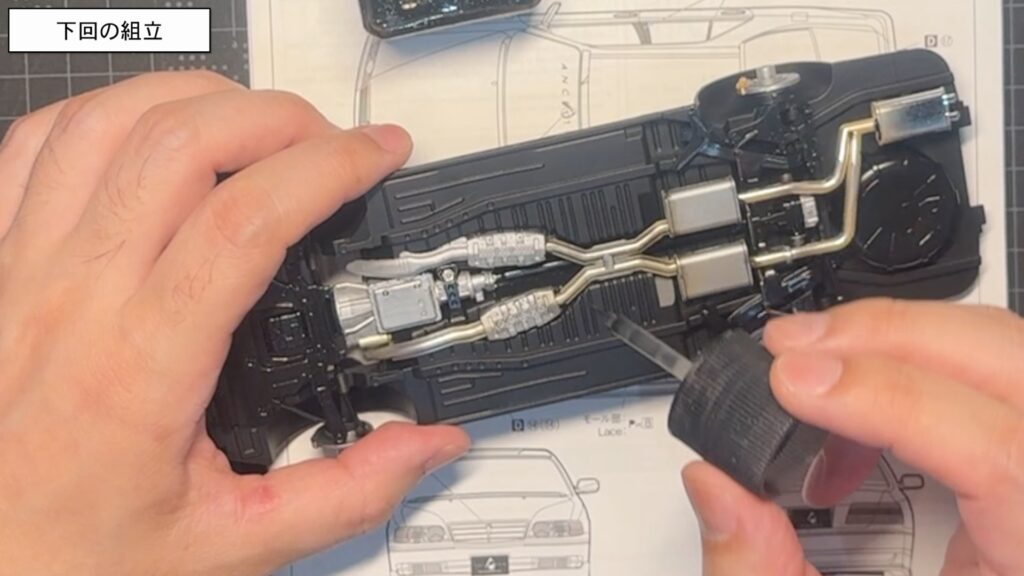

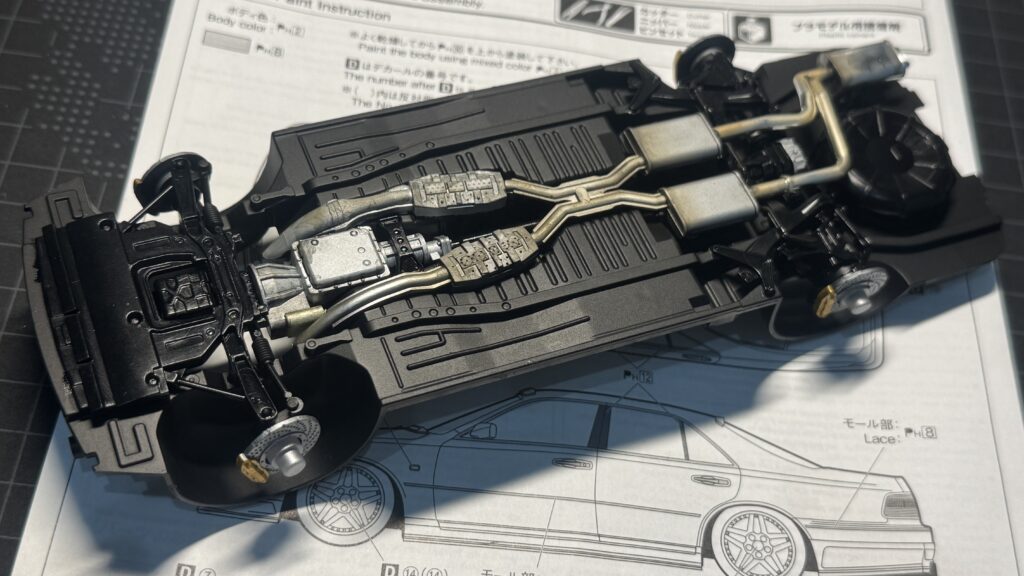

下回の組立

続いては、下回りの組み立てに入っていきます。

今回は特に改造はしていないので、基本的には説明書通りにサクサク組み立てていく形になります。

まずはフロントから。

このキットは、前後ともにブレーキディスクにピンを仕込み、ホイール側にはポリキャップを組み込んで固定するタイプの構成になっていて、精度も良好。

改造がない分、スムーズにパチパチっと組み上がっていきます。

足回りが前後ともに揃ったら、マフラーや細かいパーツを取り付けて──

と、ここで終わらせてもいいんですが、もうひと手間加えていきます。

ここからは「汚し」の工程。

タミヤのスミ入れ塗料とウェザリングマスターを使って、マフラーを中心に使用感をプラスしていきます。

こうした汚し表現を加えることで、下回りも一気にリアルさが増して、見ていてグッと面白くなるんですよね。

模型は裏側もこだわってナンボ、そんな気持ちで丁寧に仕上げていきます。

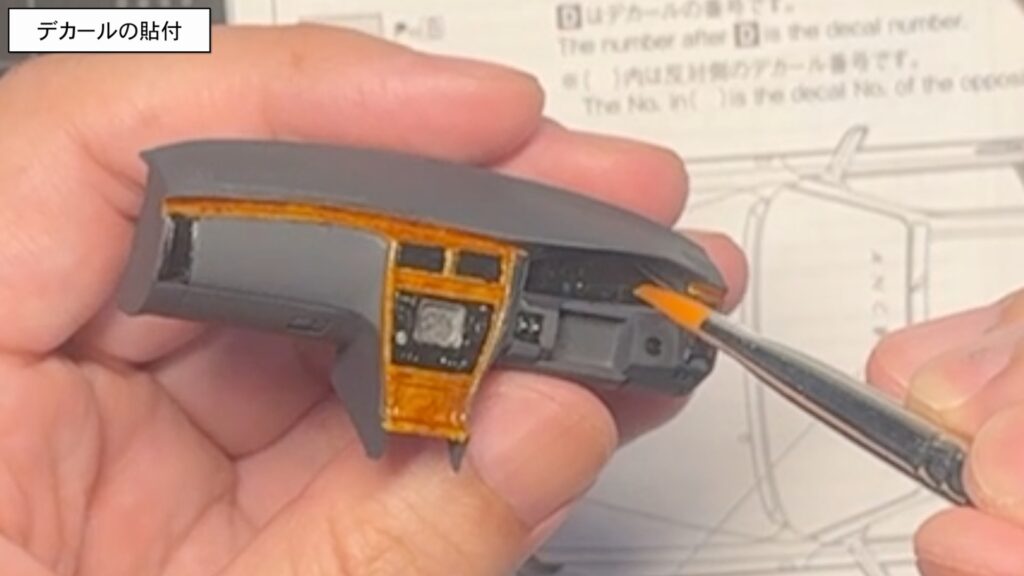

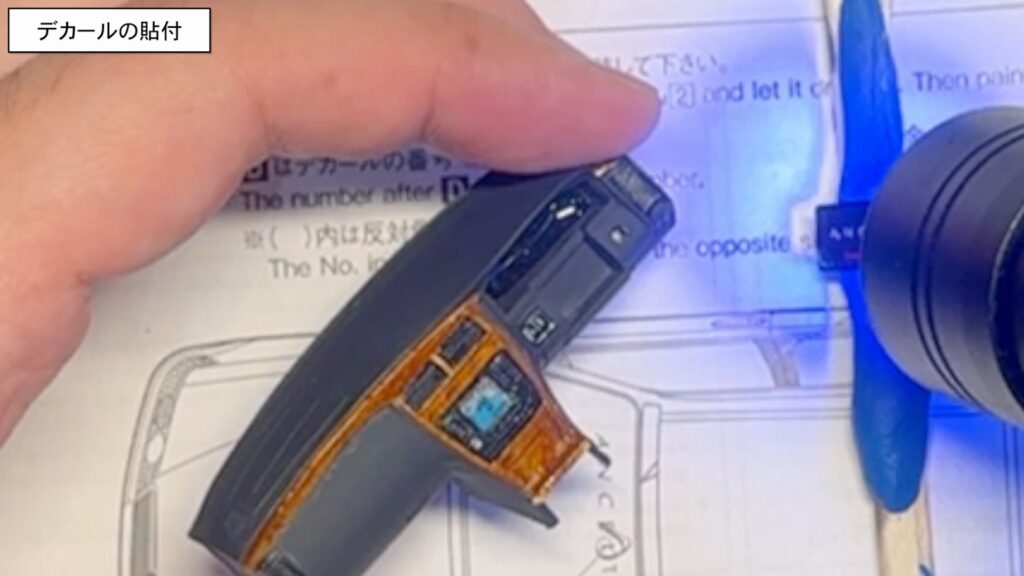

デカールの貼付

続いてはデカールの貼り付け作業に入ります。

今回はコンセプトキットということもあって、ボディに貼るエンブレム類のデカールは一応付属しているんですが──貼り付け指示が一切なし。

ちょっと寂しい感じもしますが、ここは割り切って、内装の方をしっかり仕上げていきます。

まずはダッシュボードのメーター部分とナビ画面にデカールを貼っていきます。

特にメーター部分は形状がやや複雑で、ピタッと決めるのが意外と難しいポイント。

ここでは、水をたっぷり含ませた筆でデカールを少しずつ動かしながら、位置を微調整。

狙った位置に決まったら、今度は乾いた筆でやさしく水分と空気を抜き取っていきます。

仕上げに、レジンを流し込み、ブラックライトで硬化。

これでメーターケースの透明感と立体感を再現しつつ、デカールの保護も兼ねています。

小さいパーツですが、こういった細かい演出を加えることで、仕上がりのリアリティがグッと増してきます。

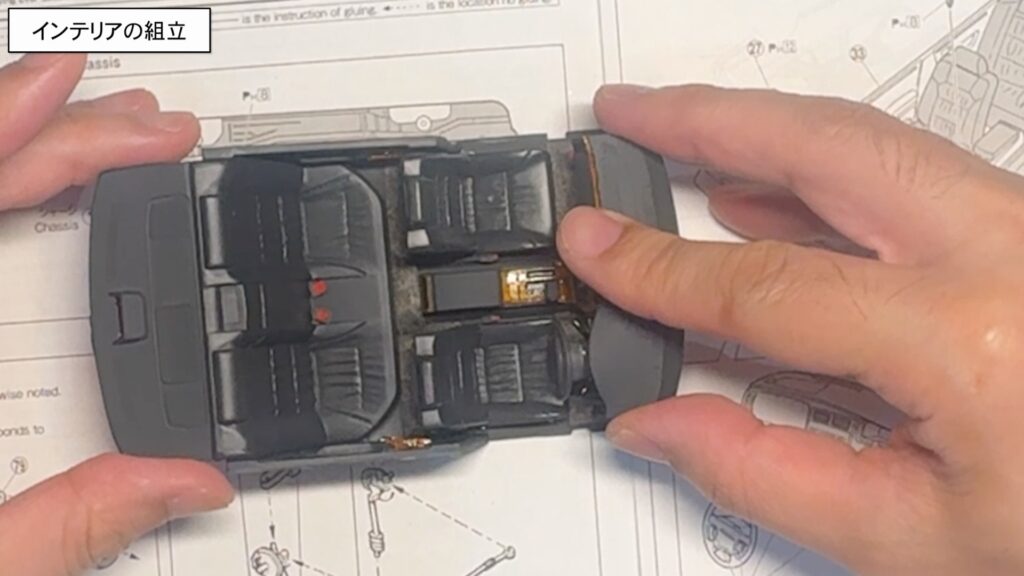

インテリアの組立

最後はインテリアの組み立てに入っていきます。

まずはフロアカーペットの再現から。

通常であれば塗装だけで済ませる部分なんですが──

今回はドアをパカパカ仕様にしたことで、インテリアが丸見え状態。

だったら、しっかり作り込んでいきましょう。

カーペット素材には、ダイソーで手に入るフェルト生地の中からグレーをセレクト。

採寸してハサミでカットしたら、セメダインのハイグレード模型用接着剤で貼り付けていきます。

センター部分は曲面になっているので、両面テープを使ってしっかり馴染ませました。

シートまわりには、3Dパーツで製作したシートベルトのバックルを取り付け。

さらにセンターコンソールにはシフトレバー、フロアにはペダル、そしてダッシュボード下には発煙筒を設置。

この発煙筒、真っ赤なカラーが良いアクセントになってくれるんですよね。

ハンドル類もしっかり取り付けたら、いよいよ仕上げ。

シート、リアの内張り、ダッシュボードをセットして──

シャシーと合体。

重厚感ある木目と、ツヤっとしたレザー調シートの仕上がりで、インテリアの完成度もグッと引き締まりました。

ということで、今回はここまで。

次回は完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。