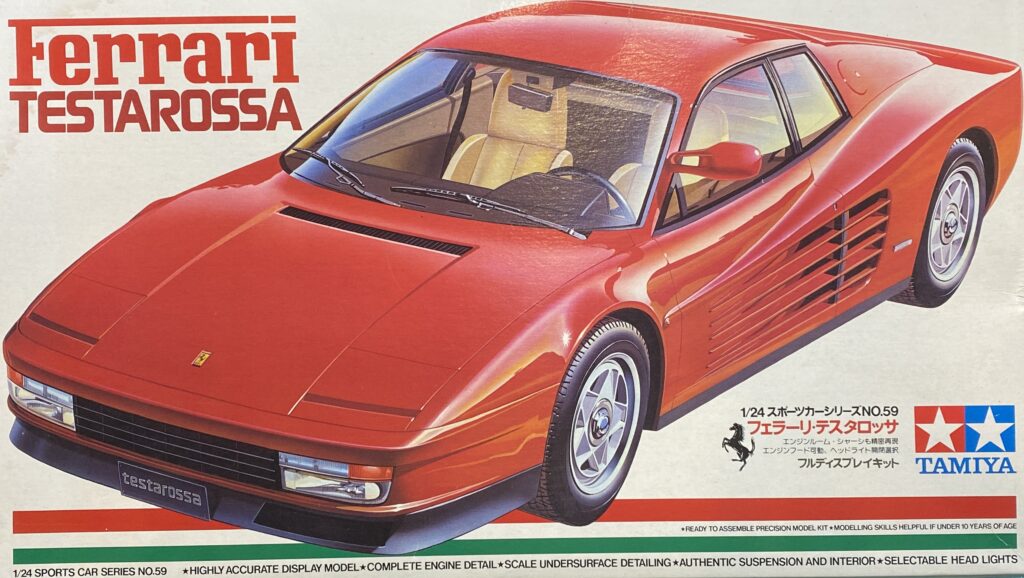

1/24 TAMIYA Ferrari TESTAROSSA part1

みなさんこんにちわ

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ

今回は去年末にF40を作ったので今年もフェラーリをということでテスタロッサを引っ張り出してみました

早速テスタロッサはどんな車なのか調べていきましょう

フェラーリテスタロッサとは?

1984年秋のパリ・サロンで発表されたフェラーリ・テスタロッサは、デイトナ、365、512と続くフラッグシップの座を引き継ぎ新世代のシンボルとして位置付けられました

テスタロッサとはイタリア語で「赤い頭」を意味します

テスタロッサの始まりは1954年の500TRCで、中でもV型12気筒という、それまでのエンジンとは区別するために、アルミ製のカムカバーを赤い塗料で塗りテスタロッサ・エンジンができ上ったのでした

このテスタロッサは、当時の長距離レースで縦横無尽の活躍をしテスタロッサという名前は世界に知れわたると同時に、忘れられないものとなったのです

この栄光ある名前を、フェラーリは1984年のニューモデルに復活

新旧のテスタロッサを結びつけるのは、赤いカムカバーとボディサイドのエアインテークと5本のルーバー

デザインは、当時のフェラーリ他車と同様、ピニンファリーナ

エンジンは512BBiの進化型で、下にミッションを抱えた180度 V12をリアミッドに縦置き

真っ赤なヘッドカバーを与えられたバルブ直動式ベルト駆動のDOHCエンジンは、最高速度290kmh、0-400m加速13.6秒と、当時世界で最も速い車のひとつでもありました

生産台数は7177台

昔のテスタロッサとは性格もスタイルも違う車ですが、その名前の持つ輝かしい響きは、少しも損なわれることなくこの車に受け継がれています

仮り組み

そんな名車テスタロッサを制作していきます

今回のキットは安定のタミヤ製

大人の事情で現在は販売されていないキットなので大切に制作していきたいと思います

エンジンや足回りなども精密に再現されているのでしっかり塗装を行えば満足のいくモデルとなりえるでしょう

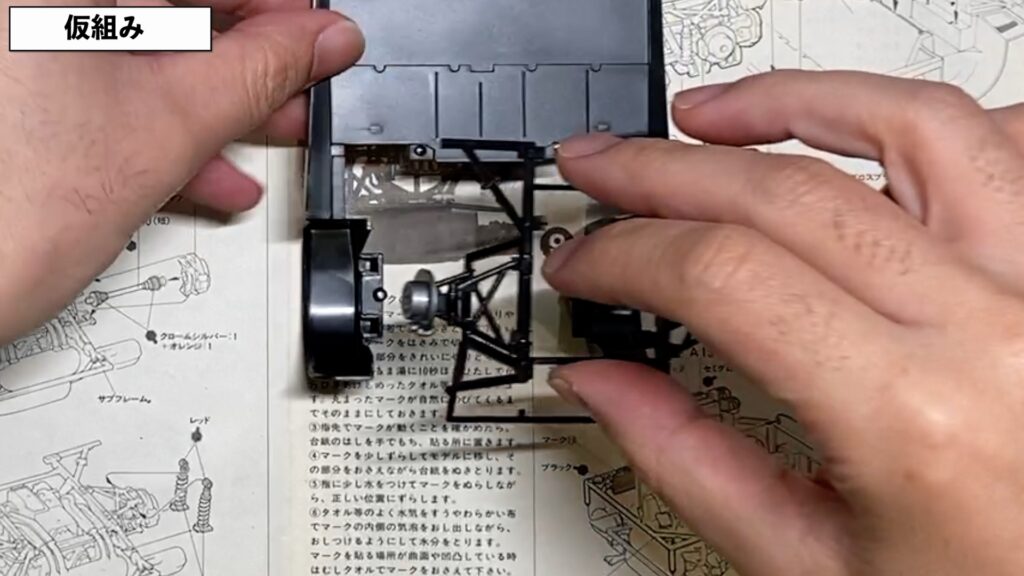

まずは仮組みから

足回りを組み上げスタイリングをチェックしていきます

仮組みで重宝する接着剤がセメダインハイグレード模型用接着剤

この接着剤は水で溶かすことができる性質なので剥がしてバラすなどがしやすく仮組みには最適です

また時間経過と共にしっかり固まってくれるので、パーツとパーツを固着させるのもお手のもの

補強やクリアパーツの接着にも使える万能接着剤

この接着剤とマスキングテープを使い仮組みをしていきます

足回りを組み上げボディにはウインドウを取り付けシャシーと合体

安定のタミヤ製なのでプロポーションは言うことなし

細かい部分を整えつつどうやって個性を出していくかを今回のテーマとして捉え制作していきたいと思います

スジ彫り

次にスジ彫りを行って行きます

使用しているツールはタミヤ製のスジ彫り超硬ブレードで、刃は0.15mmと、0.2mmを準備しています

用途としては、0.15mmの刃は全体的な使用、0.2mmの刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています

リアルな完成形を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対しスジをいれておかないと、塗装を重ねた時に、溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます

といってもスジを深くし過ぎると、不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3~5往復を目安に

尚且つボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は、他の部分との差を明確につけるためにも、0.2mmの超硬ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら、丁寧に彫っていきます

パーティングライン消し

続いてこの赤い矢印部分のパーティングラインを消す作業となります

模型メーカーがプラモデルを製造する過程で、金型同士を合わせてパーツを整形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインや、バリですが、これを消すのと消さないのでは、仕上がりに大きく影響してきます

パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること

カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦のラインに入っている場合が多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです

作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで、水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます

320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます

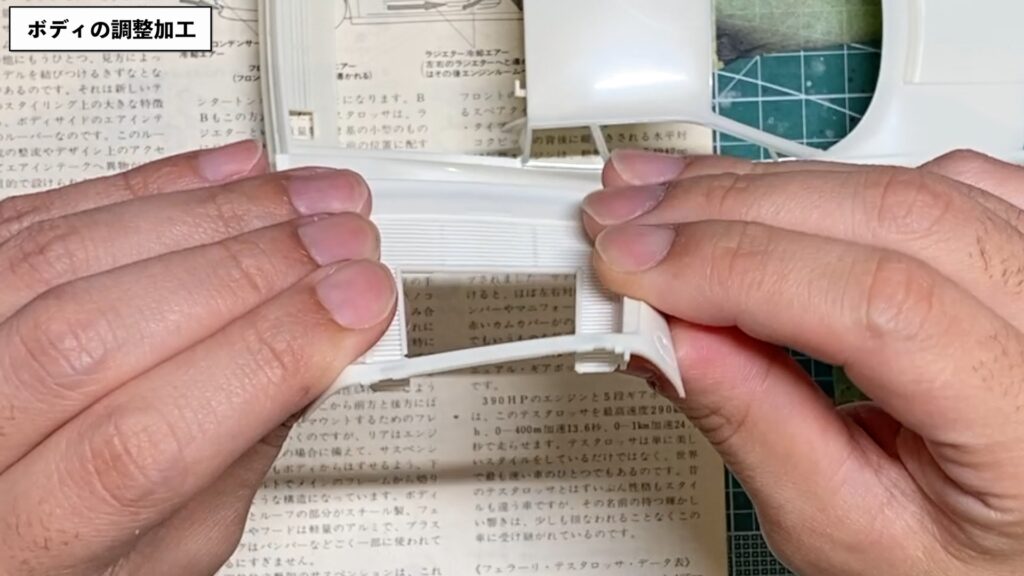

ボディの調整加工

次にボディの調整加工です

調整加工する箇所は、各部キーシリンダーにボディ各部にあるバリの除去や面取り、あとはエンジンフードの歪みの強制

まずはキーシリンダーですが、両サイドドアと給油口部分はハイキューパーツのマイナスモールド1mmに置き換えるので、0.8mmのピンバイスで穴を開けていきます

穴を開けたらペーパーヤスリで整え完了

次はバリの除去と面取りです

320番などの荒目のペーパーヤスリでタイヤハウスや各ボディ部の接地、接着面の尖った箇所やバリを取り除き整えていきます

荒目の番手で一通り整えたら800番でさらに整え塗装に向け準備しておきます

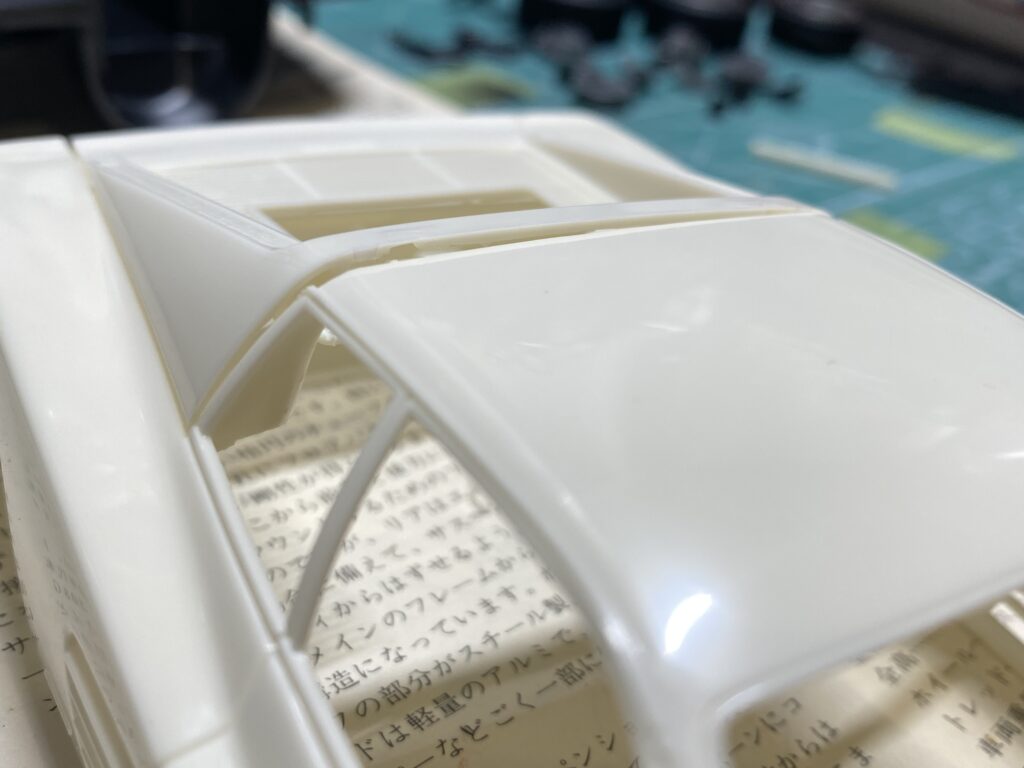

続いてボディとは別パーツとなっているエンジンフード

こちらは仮組みの際に歪みが気になりましたので、手で少しずつ曲げていき歪みを調整しました

ボディに被せOKラインのクリアランスが取れたので、これでボディの下準備は完了となります

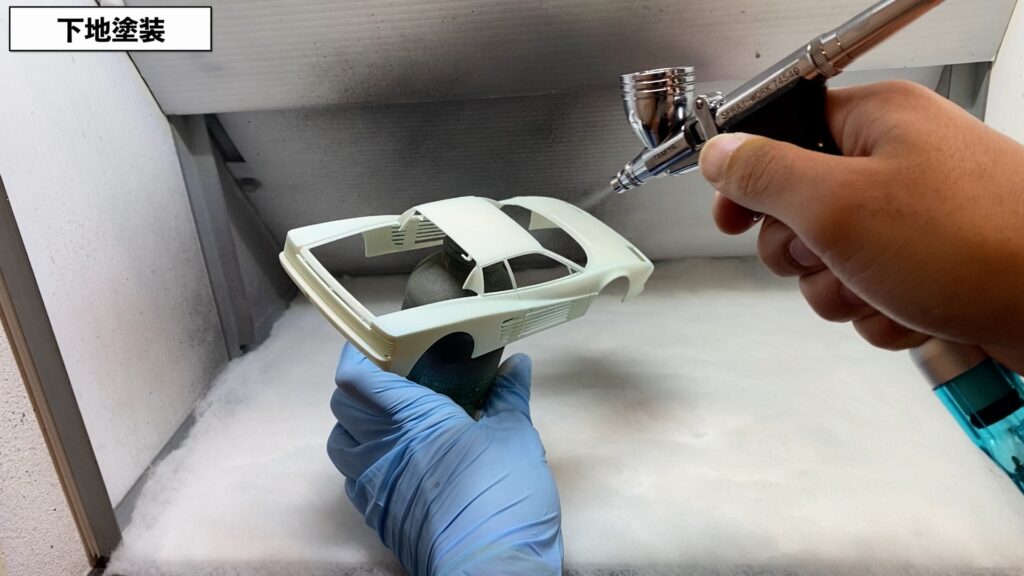

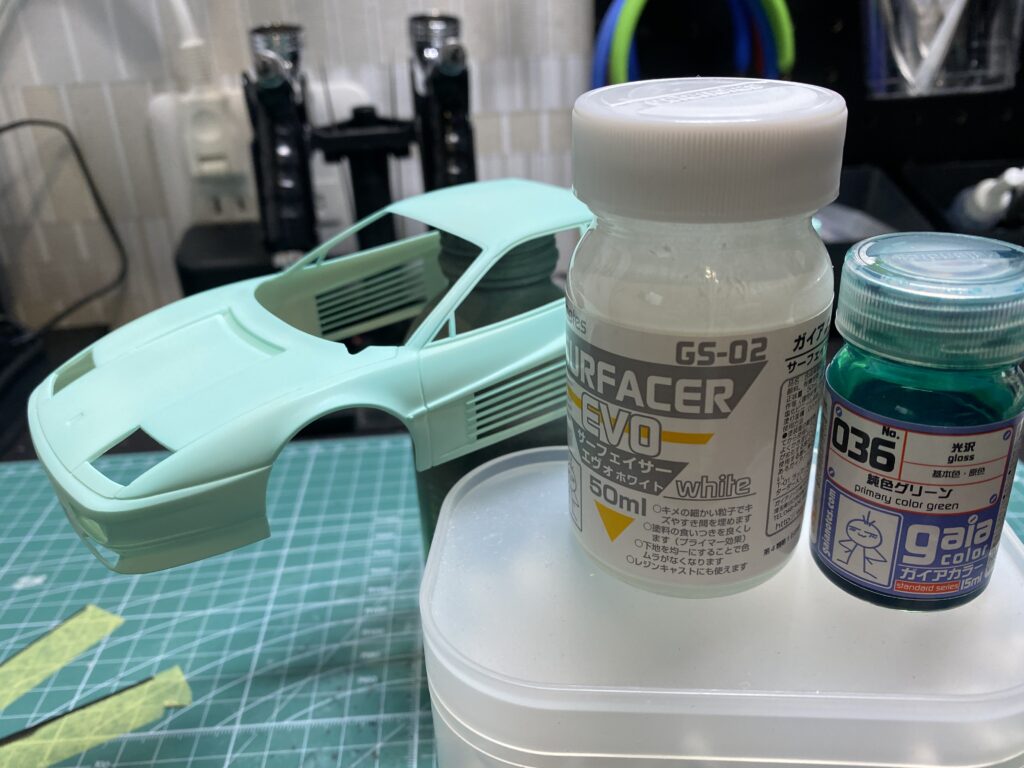

下地塗装

続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェーサーエヴォに純色グリーンを少量混ぜたものを吹いていきます

イタリアの赤の下地はグリーン系だと綺麗に発色するらしいというF40でも行った下地塗装を

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業

パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリのあとが残った場合は、必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に、これらの表面を滑らかにしておくことが大事です

いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるか!

ということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後々鏡面仕上げの工程に至った時に凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮出来、効率があがります

サフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが今回はここまで

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。