Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/puramo/puramonozikan.com/public_html/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/puramo/puramonozikan.com/public_html/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

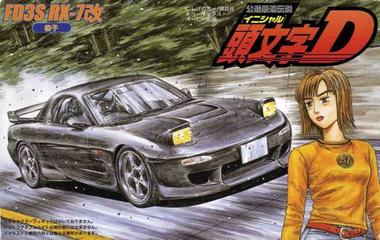

1/24 FUJIMI MAZDA RX-7 FD3S initial D part1

みなさんこんにちわ。

制作過程を3つの動画にわけ、完成までを収録している、プラモの時間へようこそ

今回制作するのは、制作依頼のあったフジミのFD3S RX-7、

アニメ『イニシャルD』で岩瀬恭子が操る、あの黒いFDです。

このパート1では依頼のあった足回りの調整と、ドアのパカパ化工作を経て下地塗装まで収録

塗装前にすべきことがギュギュッと詰まったセクションとなりますので、少し長いですが、是非最後までご覧ください

恭子のRX-7とは…

恭子のRX-7は、後期型・6型のFD3S。

深い黒のボディに身を包み、

静かに、しかし確かな存在感で峠に現れる一台です。

彼女は、プロジェクトDの高橋涼介に強く惹かれながらも、

その思いを胸に秘めたまま走りに向き合う女性。

自分を試すように、そして誰にも負けたくないという想いを乗せて、

黒いFDを相棒に、峠へと向かいます。

アニメの中で描かれた恭子の走りは、

派手なチューニングカーのような爆発力ではなく、

ラインを丁寧に、しなやかに繋げていくスタイル。

マシンの潜在能力を信じ、正確に操ることで速さを引き出す、

まさに“ドライバーの技量”を映し出す走りです。

そして、その裏で静かに roar を上げるのが、

13Bロータリー、6型FD特有の高回転サウンド。

黒いボディとロータリーの甲高い音が、

恭子の心の強さと繊細さを象徴しているかのようです。

須藤京一の黒いインプレッサと並んだとき、

恭子のFDは、まるで心の揺れを映し出すように美しく見えます。

想いを抑えながらも、走りでは一歩も引かない。

そんな彼女の複雑な感情が、この黒いFDには込められています。

今回の動画では、その“恭子らしさ”を大切にしながら、

フジミのキットを丁寧に組み上げていきます。

キャラクターの背景を知っている方も、

FDそのものが好きな方も、きっと楽しんでいただけるはずです。

それでは、岩瀬恭子の黒いRX-7。

その魅力を模型で再現する制作の様子を、

どうぞ最後までご覧ください。

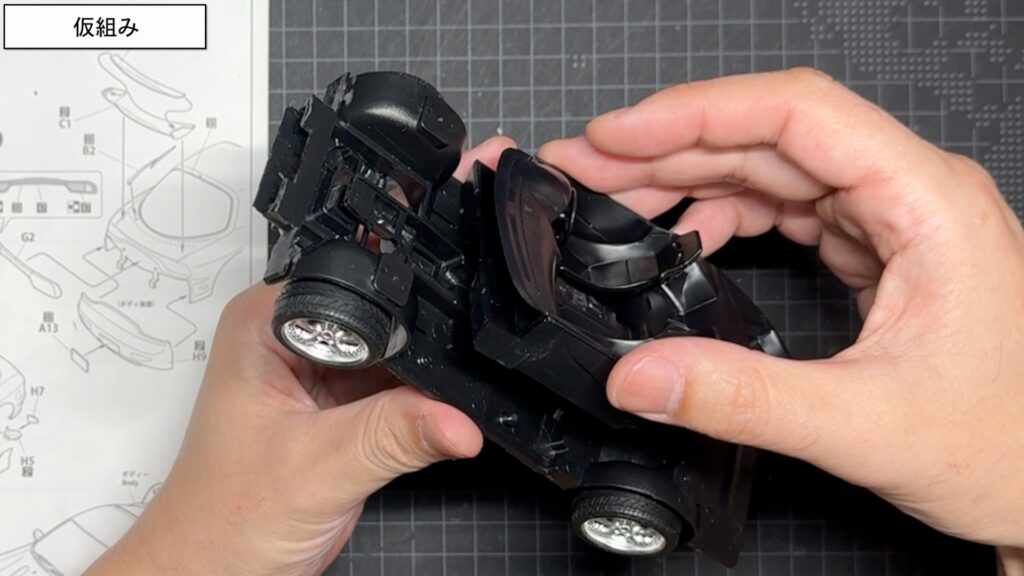

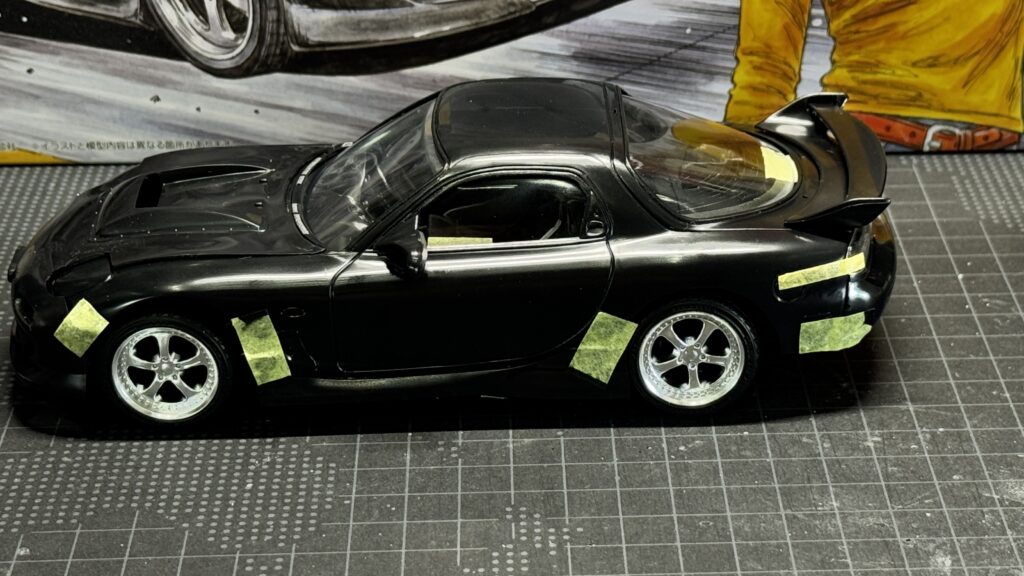

仮り組み

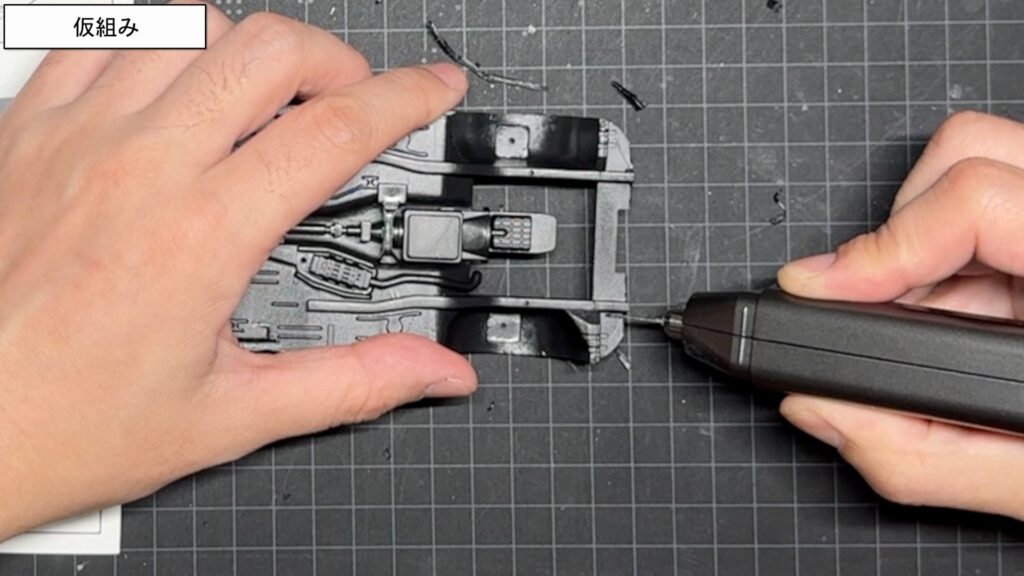

それでは、ここからは仮組みの様子をお届けします。

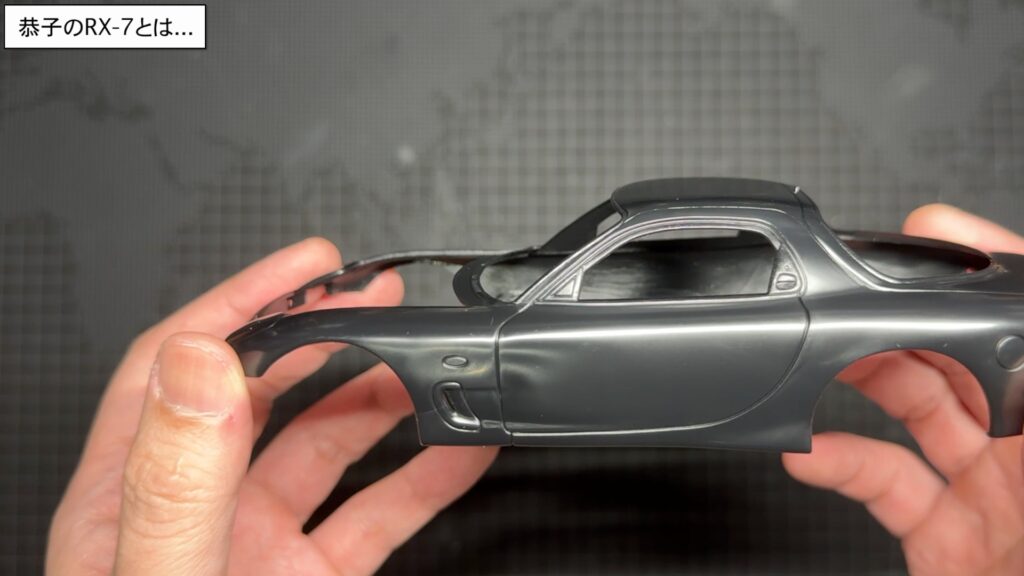

今回のキットはフジミらしい“ひと癖”ある構成で、まずはシャシーの調整からスタートしました。

いざ組み始めると、早速フジミの洗礼。

パッケージのままではボディとシャシーが素直に合体してくれません。

そこで、シャシー前端を超音波カッターのマジカッターで大胆にカット。

説明書どおりに切るだけではバンパーが取り付けられないため、

左右の端も追加でカットし、ヤスリで整えてようやく準備が整いました。

大変ではありますが、こういう“料理に味を足していく感じ”もフジミの魅力のひとつですね。

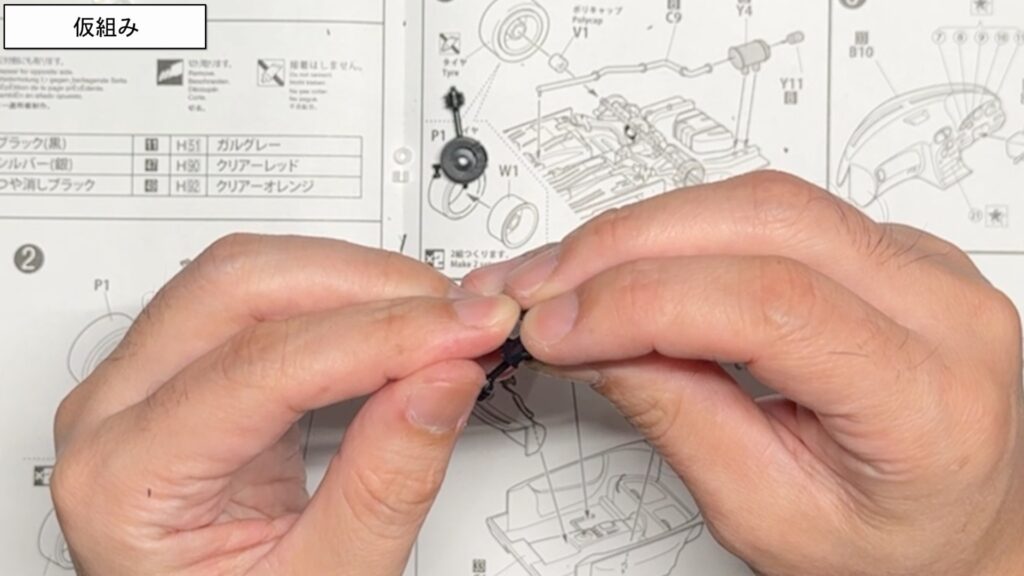

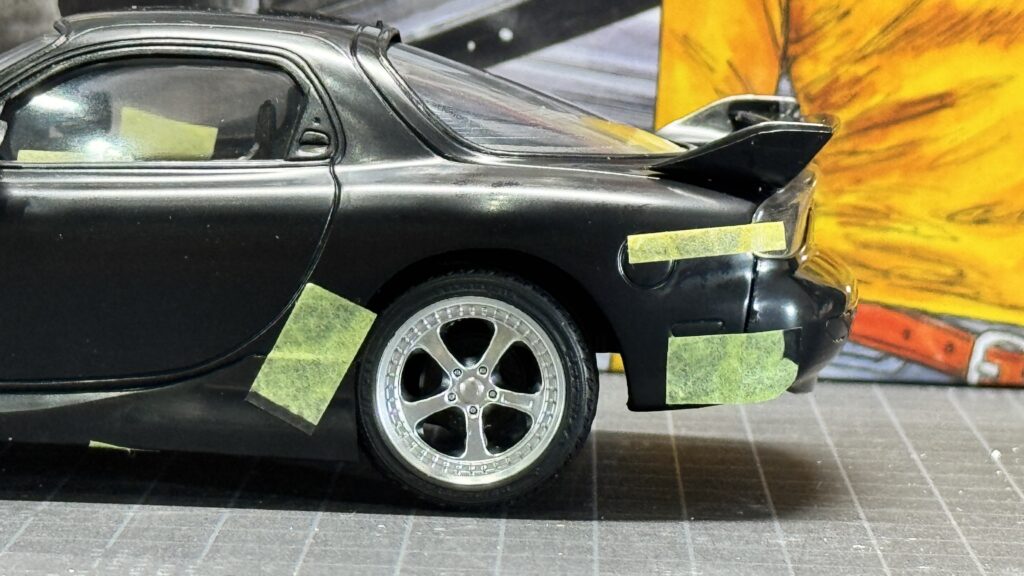

続いて足回り。

このキットは車高調整ができず、車軸はポリキャップで両側から固定する方式。

少しグラつきが心配ですが、付属のスペーサーを

ホイールとブレーキディスクの間に挟むと、驚くほどスムーズに組めます。

細いステアロッドは破損しやすいので、ここは慎重に扱うのがポイントです。

内装はバスタブ型で、パーツ点数が少なく組みやすい印象。

ただし内張のモールドが省略されているため、

ここは後でディテールを足してあげると、グッと仕上がりが良くなりそうです。

外装では、ボンネットの形状やサイドエアロ、リアウイングなど

恭子仕様ならではの専用パーツがしっかり揃っています。

このあたりはフジミの魅力が生きている部分ですね。

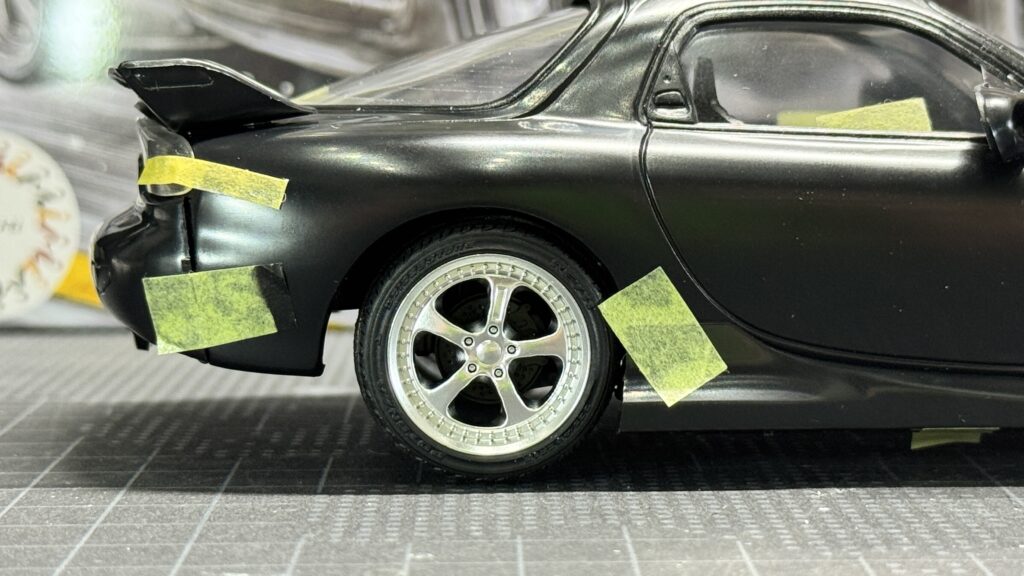

総評としては、事前情報どおりシャシーはシルビア流用らしく、

そのせいで車軸位置が前寄りだったり、足回りに手がかかるのは確かです。

サイドエアロは左右で若干大きさが違うので調整が必要で、

ドアミラーもややビッグサイズ。

そして何より、素の状態だと車高がかなり高めなので、

ここはローダウンしてあげるのがオススメです。

ただ、こうしたクセの強さも含めて、

手を入れたぶんだけ確実に応えてくれるキット。

仕上がったときの達成感は格別ですし、

“模型を作っている”という感覚をしっかり味わえるのが、

このフジミFD3Sの面白さだと思います。

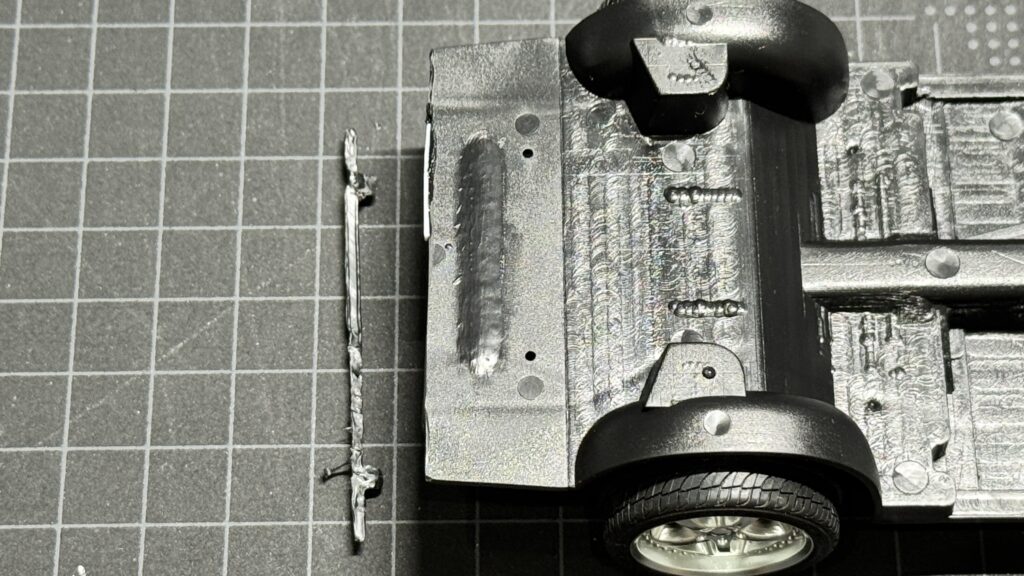

車軸の調整

ここからは、仮組みで見つけた“気になる部分”をしっかり整えていきます。

まず手をつけたのは車軸の位置調整。フジミあるあるで、フロント寄りにセットされていたので、自然な位置になるよう後ろ側へ移動させます。

作業としては、シャシーのリア側を約2mm、マジカッターでカットして形を整えます。

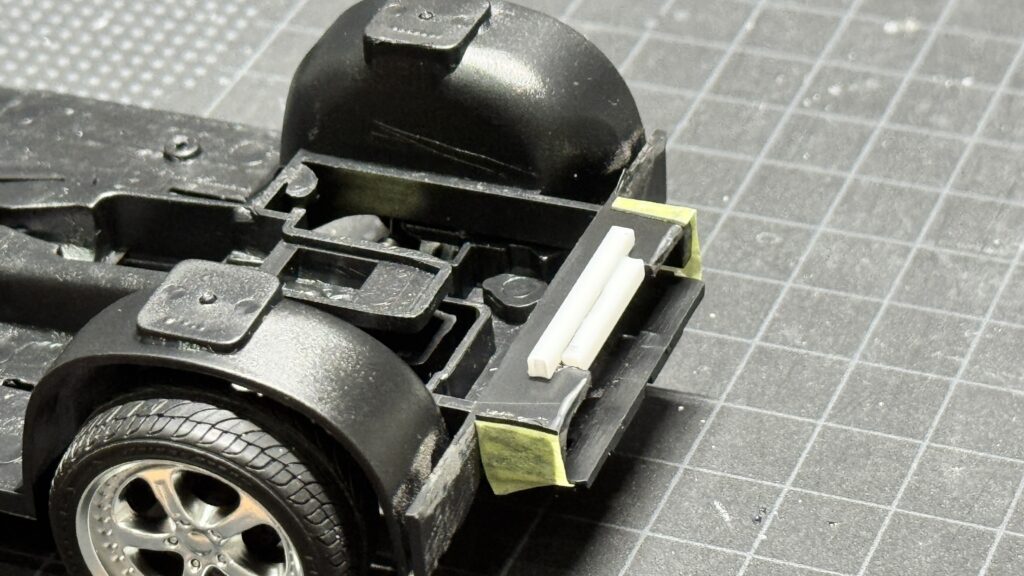

ただ、リアを削った分だけフロント側のボディ取付部が足りなくなってしまうので、ここには2mmのプラ角材を貼り足して幅をリカバーしました。

一度ボディと合体させて様子を見ると…左右のクリアランスに少し差があったので、リア側に薄いプラ端材を追加して微調整。

このひと手間で、前後バランスも左右バランスもきれいに揃い、狙い通りの姿勢に近づけることができました。

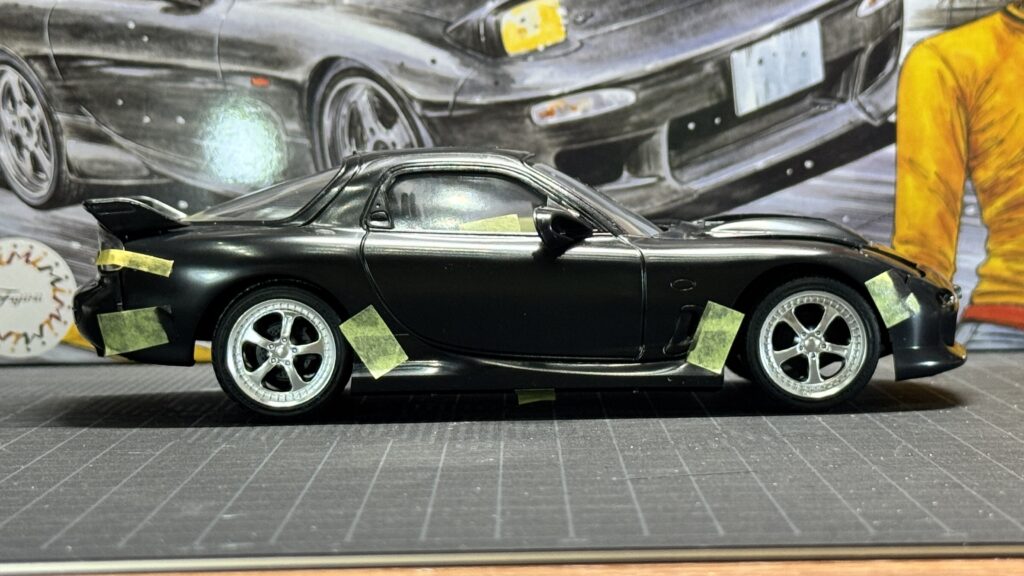

車高の調整

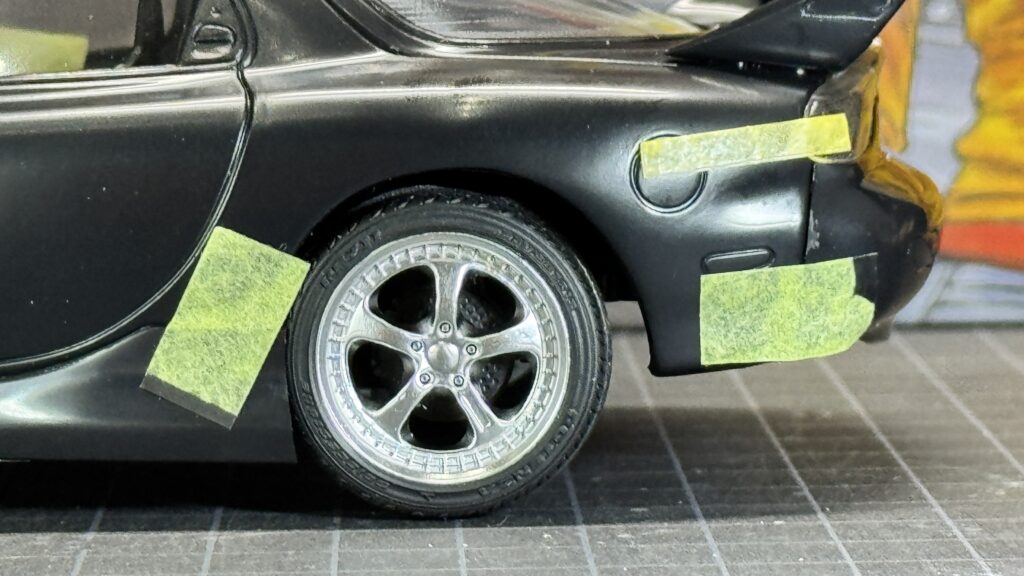

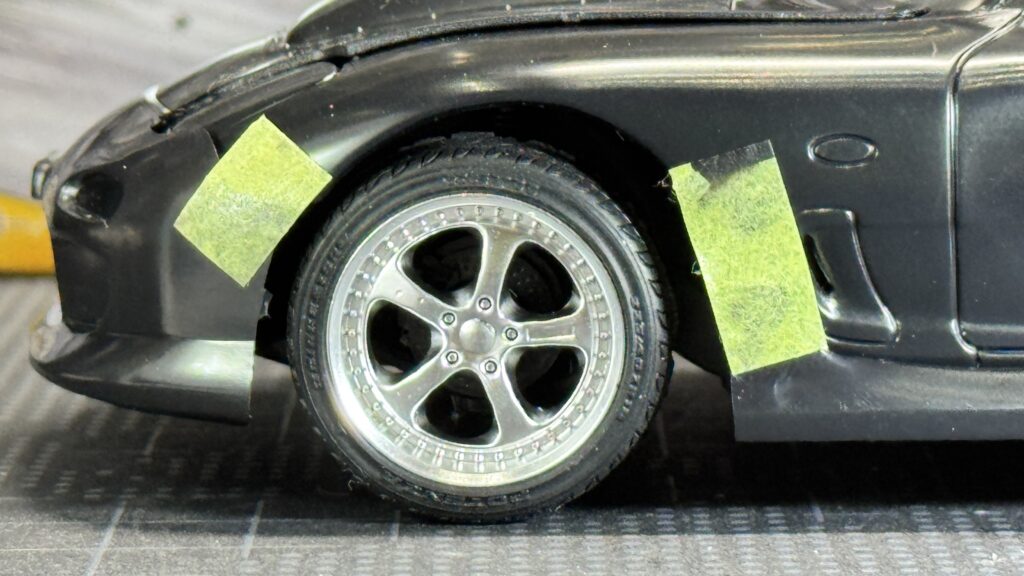

続いては、ご依頼いただいていた車高調整です。

今回はお任せいただいたので、仮組みで全体のバランスを見ながら、前後とも約2mmローダウンすることにしました。

調整するのはサスペンションまわりのパーツです。

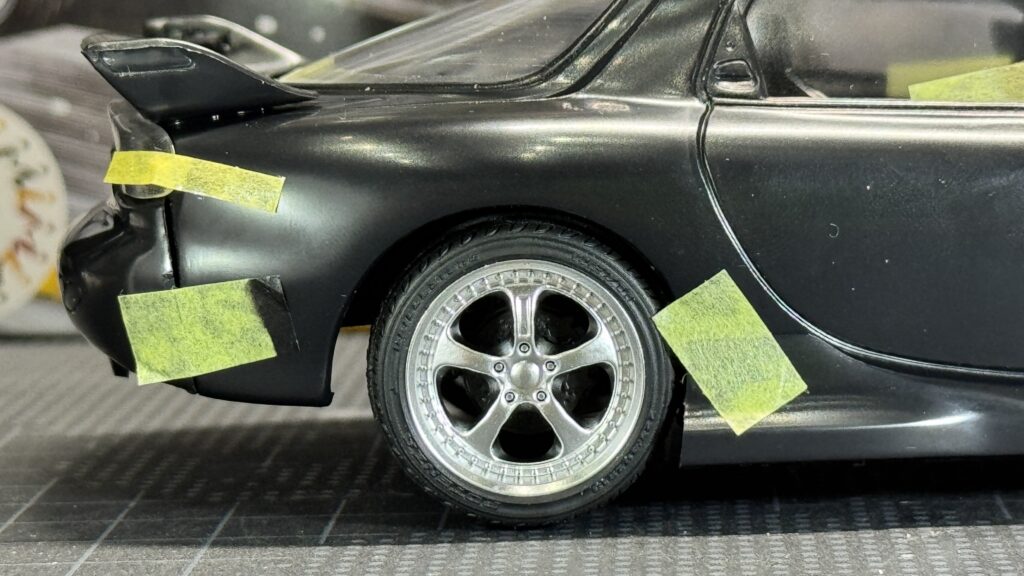

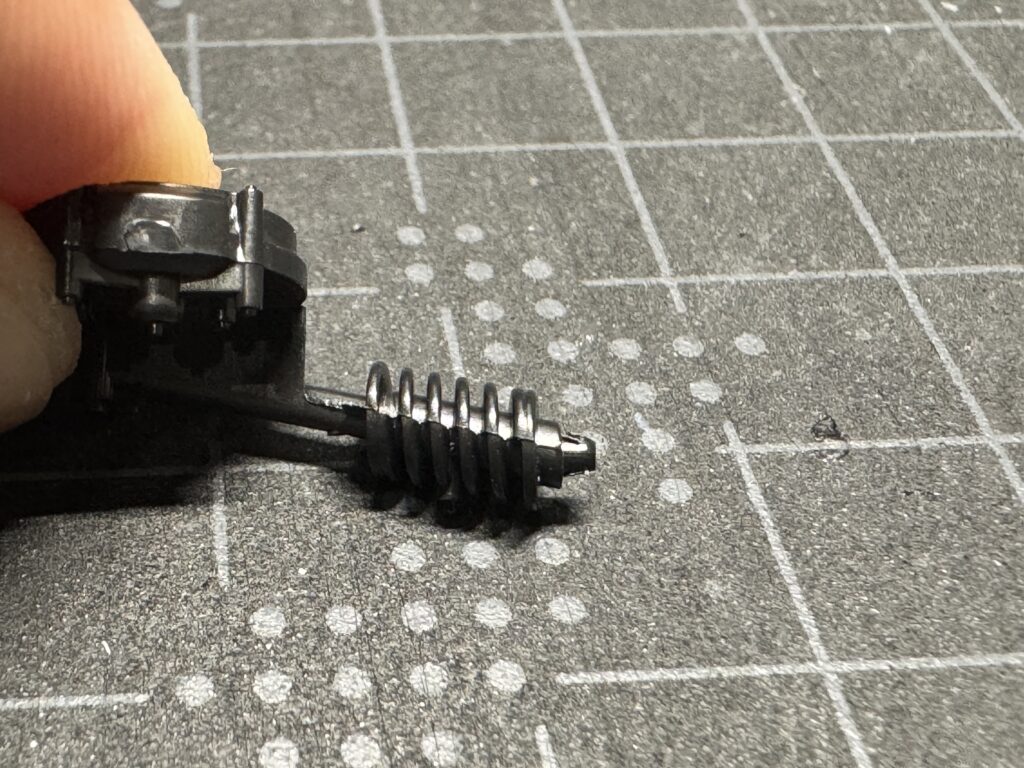

まずリア側から。

スプリングのモールドを2mmカットし、そこへ1.5mmのピンバイスで穴を開けてステンレスシャフトを埋め込み、新しい固定ダボとして使えるよう加工します。

さらに、サスのロッドを接着するブレーキディスク側の取り付け位置を下げるため、リューターで地面側に削り込んで調整しました。

これでリアのローダウンは完了です。

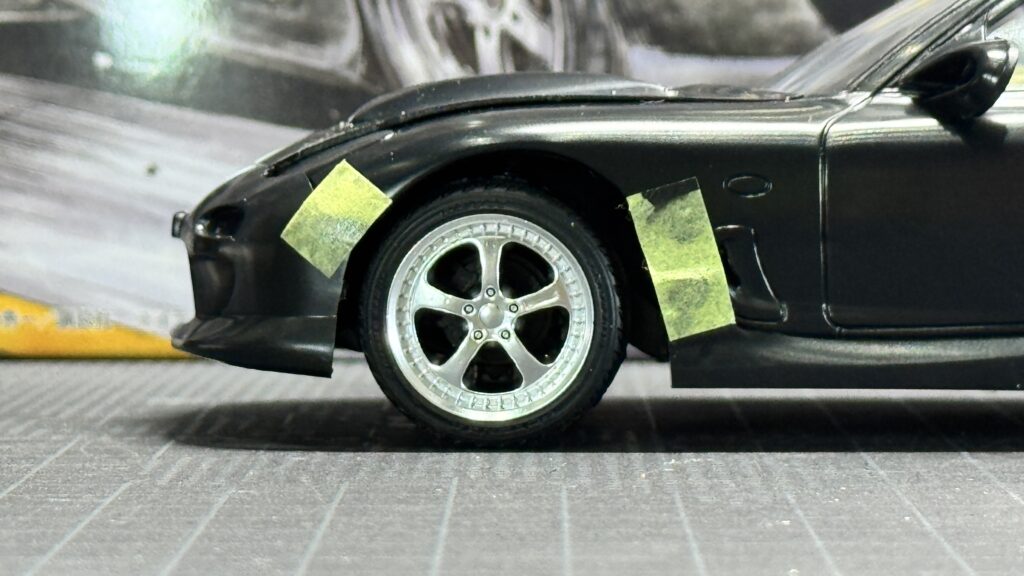

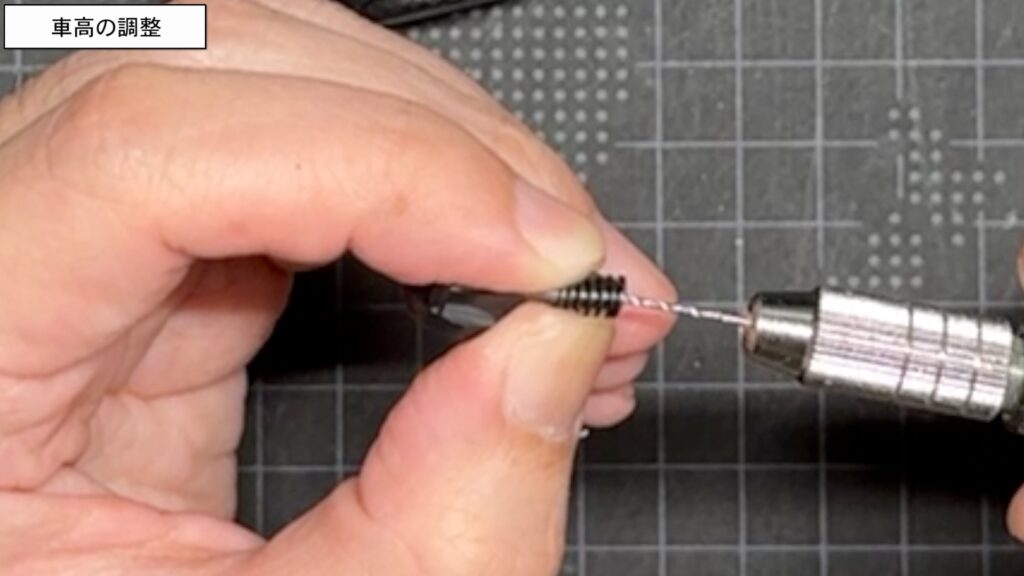

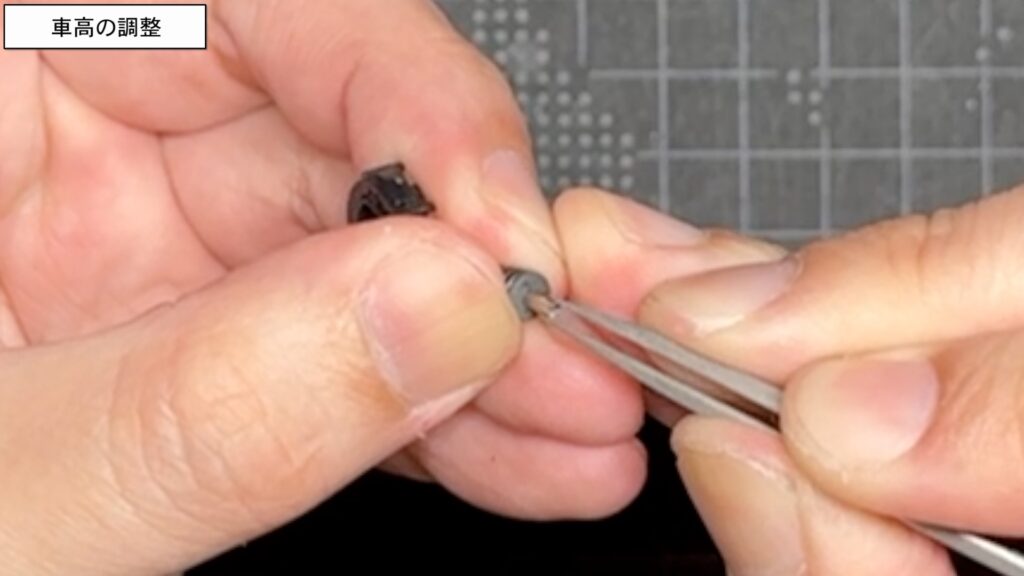

続いてフロント。

こちらも同じようにスプリングモールドを2mmカットし、シャフトを埋め込んで新しいダボを作ります。

ただ、スプリングを短縮した影響でアームパーツとの固定位置が足りなくなるため、地面側の固定ダボを一度カットし、同様にシャフトを埋め込んで長さを補いました。

もし組み付け時にぐらつくようであれば、スペーサーで微調整して固定する予定です。

これで前後の足回りの調整はひとまず完了。

ローダウンしたことで、より恭子のRX-7らしい低く構えたシルエットに近づいてきました。

スジ彫り

次にスジ彫りの工程に入っていきます。

今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。

ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。

基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、

ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。

リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。

そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。

この作業は、塗装前の重要な下準備になります。

ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、

軽いタッチで、各パート3~5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。

具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、

スジを入れて、塗装に備えていきます。

ボディの調整加工

続いては、ボディまわりの調整加工です。

今回のキットは外装パーツの“合い”がかなり甘く、仮組みの段階では全体がガタついていました。ここをしっかり整えて、恭子のRX-7らしいシャキッとしたシルエットに仕上げていきます。

まずはボンネット。

四隅が浮いていたので、指で少しずつクセをつけながらボディとツライチになるよう調整しました。

前後バンパーはボディとの接合部に大きな段差があったので、やすりで丁寧に削り込み、自然に繋がるラインを作っています。

そしてサイドのエアロパーツ。

左側だけなぜか長めだったので、フロント側を中心に削り込み、ドアとのラインがキレイに流れるよう長さを微調整しました。

これで外装の“基礎の形”がしっかり整いました。

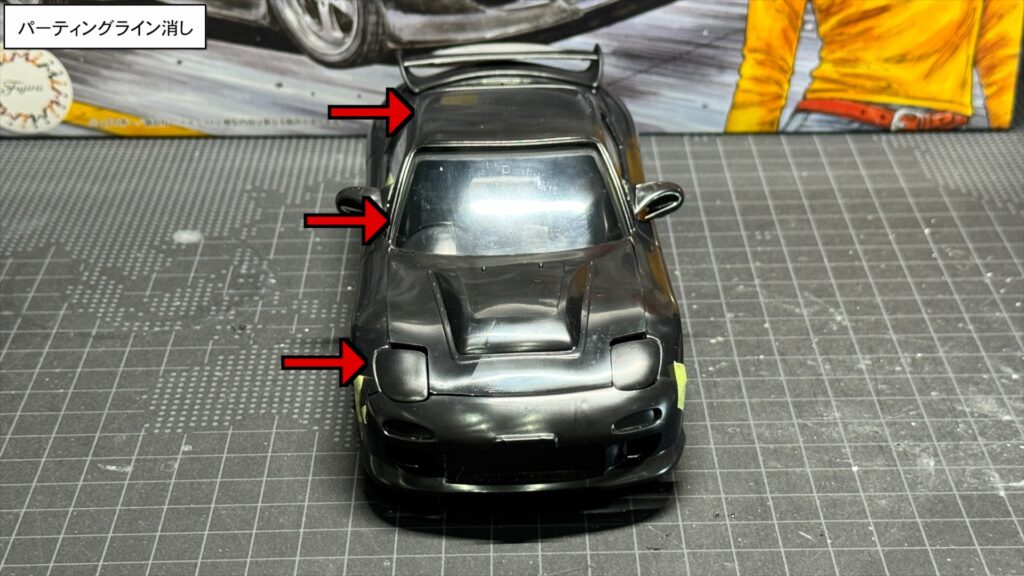

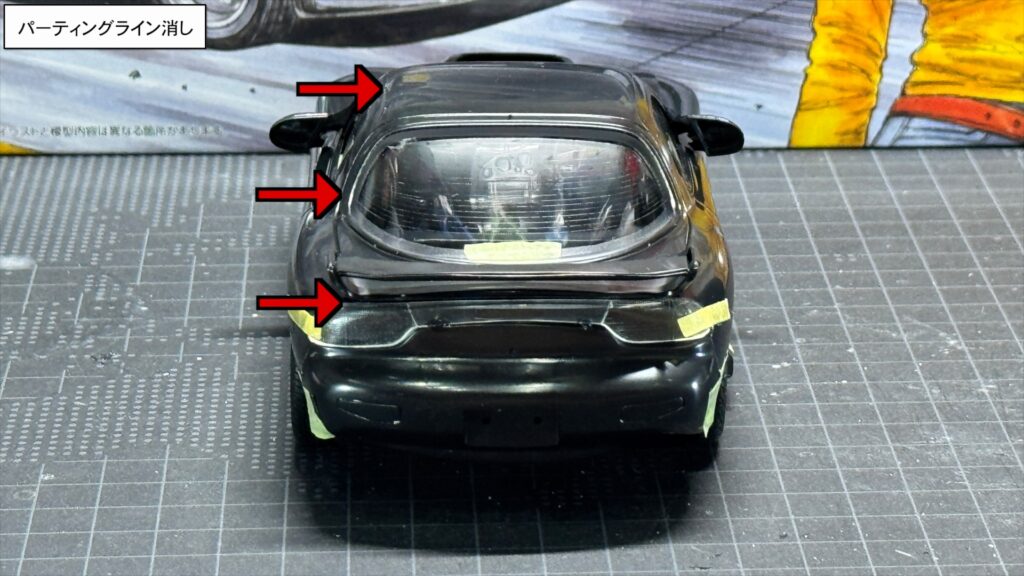

パーティングライン消し

続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。

プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。

このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。

確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。

特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。

バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。

作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。

このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン(デザイン上のシャープな折れ目)を消してしまわないよう慎重に作業することです。

320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。

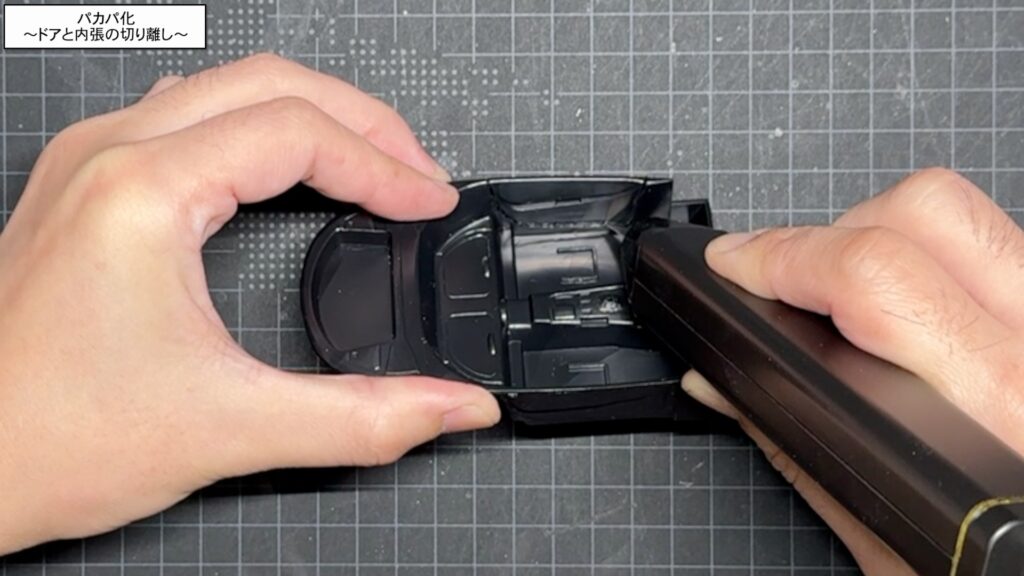

パカパ化〜ドアと内張の切り離し〜

続いては、いよいよドアの“パカパ化”、開閉ギミックの加工に入っていきます。

まずはドア本体。

ボディの表側から、0.15mmの超硬ブレードを使ってカットライン全体にガイドを入れます。どこか一箇所でも貫通するくらい深く彫れたら、そのスリットにプラッツのハイパーカットソーを差し込み、ゆっくりとギコギコ切り進めていきます。

このハイパーカットソー、刃の厚みがわずか0.1mmの極薄タイプで、切り離したときの隙間を最小限に抑えられるのが魅力。従来のエッチングソーではどうしても“切った感”が出やすかったので、今回はより実車に近いタイトなクリアランスを狙いました。

続いて内張の加工。

内張はバスタブ一体型なので、ここも超音波カッター「マジカッター」で丁寧にカットします。

断面が荒れやすいため、デザインナイフやペーパーでしっかり整えておくのがポイントです。

そして最大の難所が、ドアの格納スペース。

開閉させる場合、この内側の肉厚が残っていると引っかかってスムーズに動いてくれません。なので、ギリギリまで薄く削り込み、最後にペーパーで滑らかに仕上げてあげることで、ようやくドア加工の下準備が完了します。

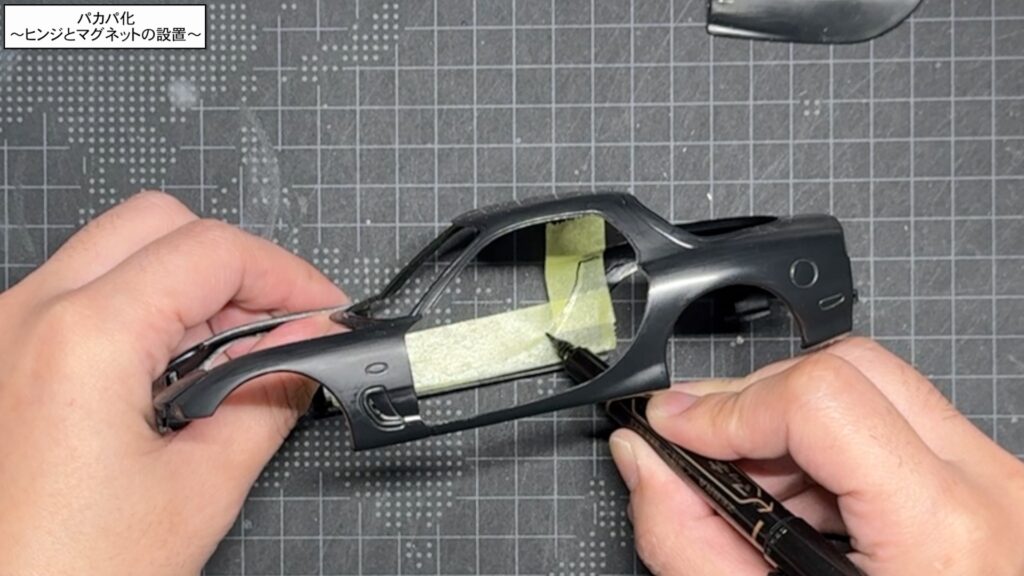

パカパ化〜ヒンジとマグネットの設置〜

次は、いよいよドアのヒンジと受け部分の設置です。

まずはドアの受け部分から取りかかります。

ボディ裏側にマスキングテープを貼り、ドアより少し大きめに形状をマジックでトレース。

これを0.5mmのプラ板に転写し、ハサミでカットします。

切り出したプラ板はボディ裏面から接着して、ドアを受ける基礎部分が完成です。

次にドアがきちんと閉まるよう、マグネットを取り付けます。

ボディ側はドアノブ付近にネオジム磁石を瞬間接着剤で固定。

切り離したドアを仮に取り付け、磁石の位置を確認して印をつけたら、ドア側にも同じくネオジム磁石を接着します。

これでドアを閉めると、カチャッと心地よく固定されるようになります。

続いてヒンジ部分。

今回はサイドシルに十分な幅があるので、ここにL字のシャフトを仕込み回転軸として使用します。

1.5mmのシャフトをカットし、L字に曲げたものをシル内部に瞬間接着剤で設置。

ドアの開閉角度を確認しながら、最適な位置を何度も仮止めして決めていきます。

ドア側には内径1.5mmのアルミパイプをカットしてエポパテで取り付け、L字シャフトに通して固定。

さらにパテをしっかり盛り付けて強度を確保します。

このひと手間で、スムーズに開閉できるドアが完成しました。

こうして、仮組みだけでは味わえない、リアルな“開閉ギミック”を再現できました。

細かい作業ですが、完成したときの喜びは格別です。

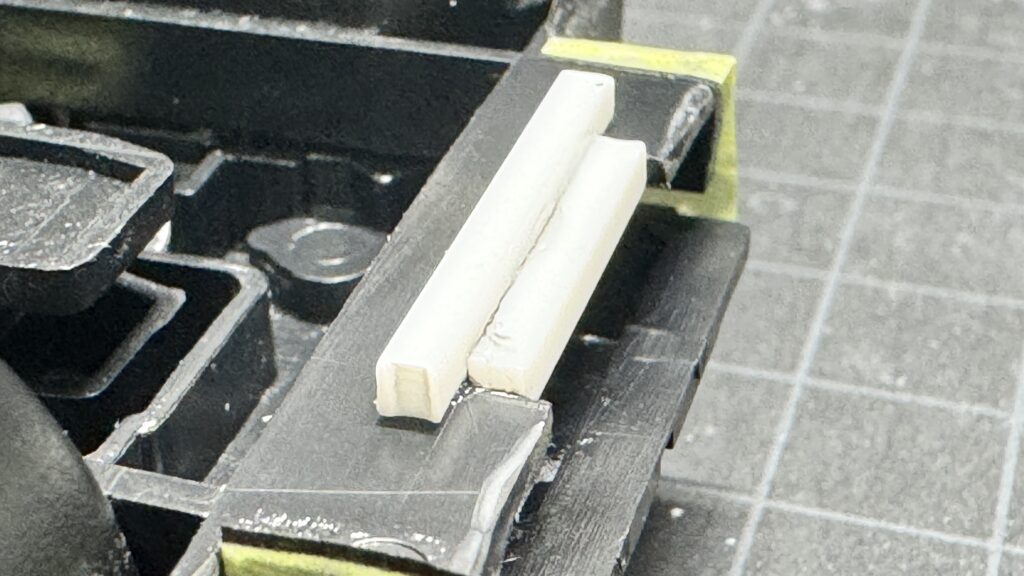

パカパ化〜サイドシルの作成〜

次はサイドシルの作り込みです。

仮組みした内装パーツをシャシーに載せ、ボディと合わせると、ドア受けとバスタブパーツの間に結構大きな隙間があるのがわかります。

ここが、実車でいうステップ部分にあたるので、自然な見た目になるよう作り込んでいきます。

まず、ドア受けに対して3mmのプラ角材をサイドシル部分に接着。

L字のロッドの上に取り付けて、強度を確保します。

次にボディ裏側からドア部分にマスキングテープを貼り、バスタブパーツを載せた状態でマジックで形状をトレース。

転写した形をプラ板にカットし、バスタブが自然に収まる位置で確認しながら接着します。

さらにドアサイド部分にはプラ端材を埋め込み、その上からエポパテを盛り付け。

しっかり固定できたら、リューターとヤスリで削り込み、滑らかな面に均して仕上げます。

これでサイドシル部分の作り込みは完成。

バスタブパーツとボディのつながりが自然になり、よりリアルな室内表現ができました。

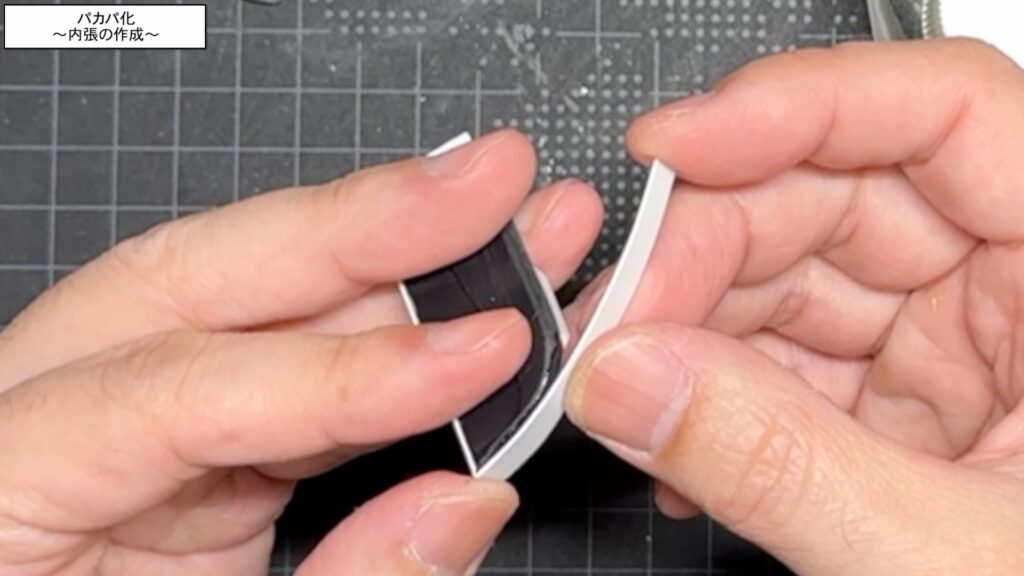

パカパ化〜内張の作成〜

続いては、内張の作り込みです。

ドアをぱかっと開閉できるようにしたことで、内張とドアの間に隙間が目立つようになりました。

ここを実車のように自然に見せるため、丁寧に調整していきます。

まずは内張の取り付け位置を決めます。

内張の裏側にはドアとの距離を考慮して5mmのプラ角材を2つ設置。

ドア側にはあらかじめエポパテを取り付けておきます。

次に、ドアを仮組みし、バスタブを載せたシャシーと合体。

内張を内部から差し込み、パテに押し付けて位置を固定します。

プラ角材部分には、後で取り外せるようリップ剤を塗って保護しておきます。

パテが乾燥したら、内張の周囲をプラ材で囲い、ドアとの隙間を埋めて形状を整えます。

上部は1mmのプラ板を接着し、サイドはマスキングテープで型を取り、テンプレートに転写してカット。

指でしならせてRをつけたプラ板を内張に沿わせ、接着剤で固定します。

乾燥後、デザインナイフとヤスリで表面を整え、自然なラインに仕上げます。

さらに、ドアなどのキーホールは、後で3D製のキーシリンダーを埋め込むため、ピンバイスで穴をあけて準備。

ボンネットも接着しこれで塗装前の調整は完了です。

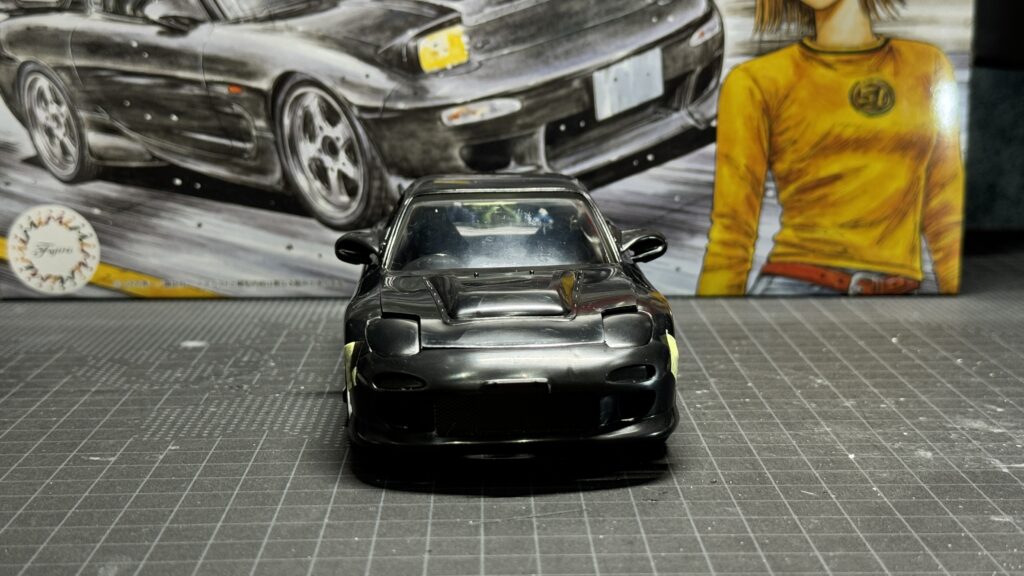

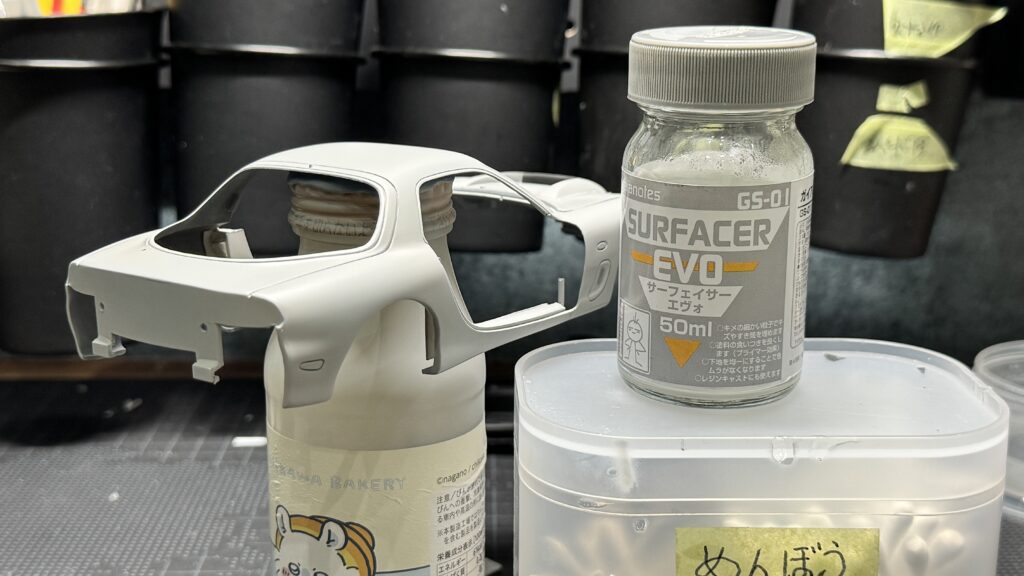

下地塗装

続いて下地塗装です

下地処理としては、ガイアノーツのサーフェーサーエヴォを吹き付けていきます。

※クーポンコード

「PURAMONOZKN」

入力で10%OFF

↑オフィシャルサイトも10%OFF

この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。

パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。

そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。

いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。

これが仕上がりに大きく影響します。

下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。

もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。

サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。

表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。

今回はここまで!

次回はインテリア完成までをお届けする予定です

ご覧頂きありがとうございました

このブログをYOUTUBEにもまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。